材料一

长江是我国第一长河、全球第三长河,国家战略水源地,是货运量位居全球内河第一的黄金水道,在维护我国生态和水安全方面的地位无可替代。依托长江黄金水道,建设长江经济带是新时期国家重大区域发展战略,也是我国走绿色发展之路的重要示范。习近平同志指出,长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展,把生态环境保护摆在优先位置,共抓大保护,不搞大开发。

改革开放后的很长时间内,长江沿线省市曾过度追求经济指标的快速增长,忽视了长江流域生态容量的有限性和环境承载力的脆弱性。经济发展目标与生态发展目标长期不平衡,导致长江流域的生态文明建设严重滞后于物质文明建设,生态“

“不搞大开发”,要求长江流域各省市在生态环境保护上加强自律。自律意味着取舍,背后是对生态价值的充分认可和高度重视。一些地方之所以面临转型困难,本质上是因为还在传统的发展路径上一意孤行。对这些地方而言,当务之急是严格以生态

“共抓大保护”,要求长江流域各省市加强沟通合作,形成保护长江生态的合力。长江经济带涉及11个省市,是全世界人口最多、产业规模最大的沿江经济带。沿线省市因长江而构成了统一的生态整体。这就决定了任何一个省市都无法在长江生态环境破坏中独善其身,也无力独自承担保护长江流域生态环境的重任。因此,长江流域生态文明建设绝不能以行政区划为

(取材于周亚敏等的文章)

1.根据材料一,下列理解不符合文意的一项是( )| A.长江作为战略水源地,在维护我国生态和水安全方面的地位无可替代。 |

| B.长江生态环境的恶化反映出在经济发展过程中存在着急功近利的问题。 |

| C.“不搞大开发”,意味着取舍,取的是良好生态环境,舍的是经济发展。 |

| D.“共抓大保护”,要求沿线省市共同承担保护长江流域生态环境的重任。 |

| A.账户:生态容量和环境承载能力 |

| B.赤字:生态需求远小于生态供给 |

| C.红线:保护生态环境安全的底线 |

| D.壁垒:行政管理清晰分明的界限 |

材料二

长江经济带横贯我国东中西部地区,东到上海江苏浙江,西到云南四川贵州,是我国规模最大的经济带,跨越11个省市,面积205万平方公里,人口和经济生产总值均占全国40%以上。

长江经济带生态地位突出、发展潜力巨大。但由于长期高强度开发的累积效应和缺乏科学的空间开发管控等,长江经济带生态环境状况形势严峻,严重威胁长江作为国家战略水源地和重要生态支撑带的地位。

受生产和运输“亲水”特性的影响,长江干流和一些主要支流沿岸高风险企业聚集。目前,沿江布局有62个工业园区,其中,全国40%的造纸、43%的合成氨、81%的磷铵、72%的印染布、40%的烧碱产能聚集在该区域,尤其是重化工企业密集分布,生产和运输的危化品多达250余种,由此导致环境突发事件频发,严重威胁所在地及下游地区的供水与生态安全。

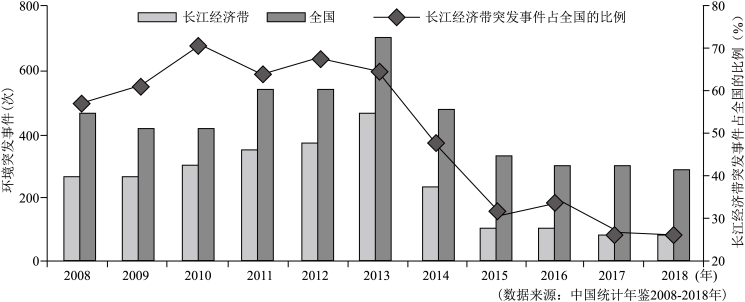

2008-2018年,长江经济带共发生环境突发事件2574起,约占全国总数的53.6%;其中,上海、江苏和浙江的环境突发事件占整个长江经济带环境突发事件总数的80%以上。

(取材于杨桂山、徐昔保等的相关文章)

3.下列对材料二中图表的理解,不正确的一项是( )| A.2009-2013年,长江经济带环境突发事件呈持续上升趋势。 |

| B.2010年,长江经济带环境突发事件占全国总数的70%左右。 |

| C.长江经济带环境突发污染事件发展趋势与全国大体一致。 |

| D.从2015年开始,长江经济带环境突发事件数量显著下降。 |

| A.不搞高强度开发,长江经济带生态需求与供给重新实现平衡则指日可待。 |

| B.长江经济带生态环境状况恶化与沿江人口稠密、产业规模大有一定关系。 |

| C.空间开发管控的非科学性是导致长江经济带生态形势严峻的最主要原因。 |

| D.为保障长江经济带沿线饮用水安全,沿江省市必须彻底关停高风险企业。 |

材料三

积蓄经济发展新动能,需要进一步解开思想认识上的结。不搞大开发,并非不发展。长江是资金、人口、资源等多要素流动的大动脉,长三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群这三大坐拥黄金水道的动力引擎在城市发展群上进行了探索。

据产业转移促进中心(商务部上海基地)统计,近十年间,该中心直接支持上海179个项目、投资1360亿元的产业转移,去向绝大部分是武汉、合肥、重庆、成都等长江经济带沿线城市,产业转移初期以制造业为主,近年来电子信息类项目越来越多。

在高质量发展探索中,同在长三角的湖州重点发展数字经济、新能源汽车及关键零部件、高端装备、生物医药等产业,大力发展以物流、金融、科技、商务服务为代表的绿色生产性服务业,以及生态旅游、文化、家庭服务等绿色消费性服务业。

长江中游城市群中的咸宁市,纺织服装、冶金建材、森工造纸等占比较高的传统产业逐渐“变脸”,清洁能源、电子信息、汽车及零部件制造、医药健康等干亿产业集群正在这座拥有128公里长江岸线的城市崛起。

从产业合作到川电入渝,从取消高速公路省界收费站到海关通关一体化改革,从成都东进到重庆西进,随着川渝两地能源、信息、开放通道等方面一体化不断提升,成渝城市群从概念逐渐走向现实。

(取材于李亚彪、徐海波等的相关文章)

5.请你围绕“长江经济带发展”这一话题,以编辑的身份写一段导语,帮助读者整体把握上面三则材料的内容及其关系。相似题推荐

材料一:

艺术带给人审美感染力,这种感染力源自于艺术所营造的意境。王安石在《游褒禅山记》中说“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深,而无不在也。”可见,世间一花一草一木皆有可能引发艺术创作的情思,从而营造出艺术特有的意境,带给欣赏者美感。接下来需要思考的问题是,意境如何引发美感呢?

意境中的形象融合了艺术家在生活中的某种情感,集中了现实美中的精髓。意境中的景物都经过情感的过滤,芜杂的东西都被过滤掉了,所以说是情中景。《艺概》中说,“‘昔我往矣。杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。’此两句,雅人深致,正在于借景言情。若舍景不言,不过云春往冬来耳,有何意味?”这里所说的借景言情,就是用形象说话,当然也并不是说生活中任何一种形象都能引起美感,只有艺术家在自然形象中捕捉到那些富有诗意的特征,才能引起人的美感,进而达到言情的效果。

有人说“以情写景意境生,无情写景意境亡”,李方膺有两句诗“疏枝横斜千万朵,会心只有两三枝。“这会心的两三枝就是以情写景的结果,这两三枝是最能表达艺术家感情的两三枝。意境之所以感染人就是因为形象中寄托了艺术家的感情。形象成为艺术家情感的化身。情感融化在形象中就像糖溶解在水中,香气扩散在空气中一样。所以意境特别富有美的情趣。意境中的形象来自自然,又能超越自然,从属于表现情感。在这里自然的特征和艺术家情感的特征是统一的,而且前者从属于后者。当自然景物被反映在艺术中,它就不再是单纯的自然景物,而是一种艺术语言,通过自然景物表现了艺术家的思想感情。

“红杏枝头春意闹”,这个“闹”字,体现了运用语言的技巧,它既反映春天的景色,又表现了诗人的喜悦;反映了春天杏花盛开,雀鸟喧叫,自然从寒冬中苏醒,一切都活跃起来,同时也表现了诗人面对如此美景的喜悦心情。意境的形成是艺术家的创造,技巧则是实际创造本领。通过技巧才能达到情景交融。赞赏意境,同时也是赞赏艺术家的技巧。无论文学还是绘画,在意境中使用的语言、色彩、线条都很富有表现力,既表现了情感,也描绘了景色的美。

意境中的含蓄,使人感到言有尽而意无穷,意在言外,使人思而得之。意境的这种特性是和它对生活形象的高度概括集中分不开的。所谓“意则期多,字则期少”,即以最少的笔墨表现最丰富的内容。对于如何才能做到用以少概多的形式表现丰富的内容,关键在于抓住激发读者情感的景物特色,而不必罗列全部细节,并给读者留有想象的余地,读者才可以根据形象提供的条件去领悟形象的内涵。所以在意境中既能做到形象鲜明,又不是一览无余,这才是意境引起人的美感之妙。

一言蔽之,艺术作品中的意境带给欣赏者美的体验和感思,彰显其审美的功效。

(摘编自甘霖《意境与美感》)

材料二:

意境是我国美学思想中的一个重要范畴,它体现了艺术美。在艺术创造、欣赏和批评中。常常把“意境“作为衡量艺术美的一个标准。意境是客观的生活、景物与主观的思想、感情相熔铸的产物,是情与景、意与境的统一。所谓“望秋云神飞扬,临春风诗浩荡”,即情景结合才能引起人的美感。

情和景的关系也就是心与物的关系,情属于主观范畴,景是客观范畴。在意境中,主观与客观的统一具体表现为情景交融。王夫之曾说:“情景名为二,而实不可离。神于诗者,妙合无垠。巧者则情中景,景中情。”如《早发白帝城》一诗中的“彩云”、“猿声”、“轻舟”、“万重山”等等,这些景物不仅直接唤起诗人情感,更与诗人的生活紧密相联,加上李白从流放到遇赦……正是由于诗人的生活才赋予这些具体景物以审美的意义。

但在艺术中出现的景,并不是生活中自然形态的“景”,而是“情中景”——既是融注诗人自身情感的景,也是在这种感情支配下,经过提炼取舍所创造的“景”。艺术意境中的景浸透了诗人的情感,这种“景”区别于生活中自然形态的“景”,它展现了那些能唤起人们情感的自然特征。在意境中,艺术家的情、意对自然之景的选择、提炼,起着潜在的指导作用。意境中的“景”由于成为“情中景”,因此,往往以一种洗练含蓄的形式,给人以强烈的情感上的影响。

意境的构成是以空间境象为基础的,是通过对境象的把握与经营达到“情与景汇,意与象通”的。这一点不但是创作的依据,同时也是欣赏的依据。艺术家是通过塑造直观的、具体的艺术形象构成意境的。为了克服造型艺术由于瞬间性和静态感而带来的局限,他们往往通过富有启导性和象征性的艺术语言和表现手法显示时间的流程和空间的拓展。如中国传统绘画中的散点透视、虚实处理、疏密留白、意象造型等。就是为了最大限度地展现时空境象而采取的表现手法。这些手法一方面使画家在意境构成上获得了充分的主动权,打破了特定时空中客观物象的局限,另一方面也给欣赏者提供了广阔的艺术想象的天地,使作品中的有限的空间和形象蕴含无限的世界和丰富的思想内容。从这个意义上讲,意境的最终构成,是由创作和欣赏两个方面的结合才得以实现的。创作是将无限表现为有限,百里之势浓缩于咫尺之间;而欣赏是从有限窥视到无限,于咫尺间体味到百里之势。正是这种由面到点的创作过程和由点到面的欣赏过程,使作品中的意境得以展现出来,二者都需要形象和想象才能感悟到意境的美。

意境就是艺术家用所表现形象来表达胸中之意,艺术家把这种情感写于笔端,让后人欣赏他的作品丰富的内涵。

(摘编自杨辛《意境》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.《艺概》中借景言情的“景”表达作者情感,用形象说话,这种形象引起人的美感。 |

| B.抓住激发情感的景物特色,读者便可以根据形象提供的条件去领悟形象的内涵。 |

| C.意境体现了艺术审美,同时,意境也可以作为艺术创造、欣赏和批评的衡量标准。 |

| D.艺术家创作的依据,同时也是欣赏的依据,即“情与景汇,意与象通”。 |

| A.花中四君子“梅、兰、竹、菊”在艺术家的作品中不再是单纯的自然之物,而是用以表达艺术家思想情感的审美之物。 |

| B.诗歌意境的形成是诗人运用表达技巧使语言、色彩、线条富有表现力,达到情景交融的效果,抒发喜悦心情的创作过程。 |

| C.“一切景语皆情语”,指的是客观范畴的景物与主观范畴的情感的关系,景与情,情与景,二者相因相成,不可分离。 |

| D.绘画艺术中的留白,打破了特定时空中客观物象的局限,最大限度地展现时空境象,给欣赏者提供了广阔的艺术想象天地。 |

| A.今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。 | B.采菊东篱下,悠然见南山。 |

| C.风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 | D.横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 |

5.清代文学家刘照载说:“山之精神(意境)写不出,以烟霞写之;春之精神(意境)写不出,以草树马之。”请结合材料二关于意境的观点,谈谈你对这句话的理解。

【推荐2】材料一:

隐士活动的政治内涵,突出表现在他们与皇权的关系上。隐士形成有两个基本要素:一是士人的独立意识,即“道”优于“势”的信念;二是皇权所希望的隐士担负的社会使命,即在皇权与社会的矛盾中起到协调作用。这就决定了隐士与皇权间无所不在的紧密关系:尽管“道”优于“势”,可又不得不服从“势”的绝对统治;皇权一方在隐士不抗拒其统治的前提下,尽量予以优容,甚至亲密无间。于是,双方如同一对命里注定的冤家,互相排斥,而又互相吸引。

经过前代的教训,魏晋时期的皇权与士人都开展了对双方关系相处方式的思考。活的标本,便是“竹林七贤”。在不断选择和扬弃中,他们逐渐找到了双方不得不接受的相处方式。

第一种为对抗式,唯嵇康一人。嵇康继承了东汉以来逸民隐者的疑君和无君思想,他不仅公开唱出“非汤武而薄周孔”的论调,还在行为上付诸实施,傲视王侯。这种处世方式的危险性被山林中真正的隐者看得清清楚楚。《文士传》记载了孙登用火与光的关系来开导嵇康的话:“子识火乎?生而有光,而不用其光,果然在于用光。人生有才,而不用其才,果然在于用才。故用光在乎得薪,所以保其曜;用才在乎识物,所以全其年。今子才多识寡,难乎免于今之世矣!子无多求!”但嵇康并没有听进这些话,继续公开与司马氏政权对抗。当好友吕安被诬陷入狱时,嵇康不惜以卵击石,义无反顾地挺身而出为之辩护,就此落入了一个等了他很久的陷阱。直到被捕入狱,嵇康才意识到孙登的先见之明,写诗自责:“昔惭下惠,今愧孙登!”

与此相反的方式是投靠式。山涛明白得最早。他四十岁时便作了赵之国相,入晋后又历任要职。山涛的投靠是隐士与皇权关系中的一种适应,目的是全身,而不是出卖灵魂。尽管被嵇康骂得难堪,但嵇康遇难后,山涛仍举荐其子嵇绍担任秘书丞。嵇康被杀后,向秀拿着本郡的文书薄册来到洛阳,司马昭问他:“听说你有隐居的志向,为何又来这里?”向秀说:“巢父、许由这些拘谨自守的人是不值得效法称羡的。”司马昭听了,大为赞赏。

第三种是矛盾式,以阮籍为代表。阮籍在很多方面与嵇康是一致的。如嵇康提出要“非汤武而薄周孔”,阮籍就干脆提出“无君论”的思想。在目无礼法,行为放达方面,二人也如出一辙。但二人下场却截然相反,其中关节就在于谁能有全身之道上。阮籍善于把对外界的褒贬藏在心里,因而能得到司马昭的赏识。在司马昭看来,士人做不做官,做官清不清廉,勤不勤政,都无关紧要;最要紧的,是听不听话,嘴巴老不老实。他平日十分注意观察士人,看谁最符合这个标准。他亲自树起的服从典型,便是阮籍。所以,司马昭对阮籍冒犯礼法的举动便视为枝节小事,不足一提。阮籍遭遇母丧,公然在司马昭那里吃酒。司隶向司马昭进言:“陛下正提倡以孝治天下,可阮籍却在重丧期间公然饮酒食肉,应流放海外,以正风教!”司马昭说:“阮籍痛苦成这个样子,你为什么不能与他分忧?况且有病的时候饮酒食肉,本也符合礼教规定嘛!”

说阮籍这种方式矛盾,是指它虽能保全性命,而且也没像向秀、山涛等人那样认真做官,但它毕竟在很大程度上损害了隐士的赤诚、高洁之心。所以阮籍保全生命的代价除了自己的“至慎”外,还有内心极度的痛苦:王孝伯问王大:“阮籍何如司马相如?”王大曰:“阮籍胸中垒块,故须酒浇之。”(《世说新语·任诞》)阮籍隐逸之心未泯,所以十分在乎为保全性命所付出代价。生命受到威胁可由司马昭来保护,但由此而产生的内心极度煎熬,却是任何人都无法分担的:“终身履薄冰,谁知我心焦!”(《咏怀诗》)《魏氏春秋》云:“阮籍常率意独驾,不由径路,车迹所穷,辄痛哭而反。”与阮籍相似的,还有七贤中的刘伶和阮咸。

竹林七贤以试验田的方式,向后人展示了各种与皇权相处的方式。从此便使隐士与皇权关系的调整,进入了自觉的阶段。

——宁稼雨《魏晋名士的隐逸情怀(上):名士归隐的政治蕴含》

材料二:

魏晋时期,名教的瓦解给了士子们宣泄情绪的窗口。在动荡的社会中,亢与卑、直与曲,逆世与顺俗,隐德与扬名,外在的事功与内在的自由,这一系列对立的价值取向与行为方式,究竟该如何做出选择?

嵇康在《与山巨源绝交书》里面自言“每非汤、武而薄周、孔”,与其说是在菲薄先圣,不如说他是在向泥塑的偶像所代表的僵化的名教宣战。如果说嵇康是魏晋士人思想解放的前导,阮籍则是放达派行为艺术的先驱。史载“籍本有济世志”,但兼济天下的理想与现实碰撞之后,他却转而酣饮终日、凌蔑礼法,放言“礼岂为我设邪”。阮籍“率意独驾,不由径路,车迹所穷,辄恸哭而反”,穷途之哭是为什么?车驾之路断绝么,显然不是;仕进之路穷绝么,当然更不是。苦闷现实的解脱之路何在,信仰崩塌之后灵魂解救之路何在,这些路他都找不到,只能做穷途之哭。

狂者进取,狷者有所不为也。进取通常需要与人群发生联系,狷则隐含着脱离人群、走向孤独之路的心理倾向,或者说狷的极致就是隐。同轻视世俗价值的愤世嫉俗者相似,超世脱俗者也是以一种淡然的态度看待声名财富与高官大位,因而后者选择了远离纷扰、退隐山林。“隐”的表征是相同的,不过隐逸背后的意蕴不同。退隐并不意味着遁世,而是藏道自珍,不管处在朝廷,还是居于山林,心中高悬的始终是人伦大道,坚守的是纯粹的精神价值。

西晋末年的社会大动乱中,除了戡乱救国之外,士人肩上还担着更为重大的责任。挽斯文之将坠,扶儒学之既颓,担负起了承继道统“为往圣继绝学”的历史使命。以“竹林七贤”为代表的魏晋士人在反抗畸变儒学的过程中,走向了尚虚的一端,玄学的广泛流布使得儒教几近沦没。价值的虚无主义侵蚀了凝聚人心的集体意识,而越轨行为则破坏了维系社会正常运行的社会规范。

“用之则行,舍之则藏。”对于真正信仰儒家伦理的孔门后生来说,他们不会像阮籍那样“屈其道与天下靡”,也不会像狂狷那样“以其道而与天下亢”,而是“储天下之大用,而不求用于天下”。失意时不自暴自弃,困厄时不怨天尤人,能长处乐,能久处约,这才是孔子所提倡的理想人格。

——史海甄言《山林之乐与仕宦之忧:从<世说新语>看魏晋士人精神》

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.隐士和皇权如同一对欢喜冤家:士人内心渴望保持自我的独立人格,但又得屈从皇权统治;皇权需要利用士人来维护统治,又要提防他们对其统治的挑战。 |

| B.山涛和阮籍对皇权的态度有别:山涛为了全身远祸,可以不惜放弃人格理想,在官场中长袖善舞;阮籍属意山林,但为全身远祸,又必须与皇权曲意周旋。 |

| C.阮籍虽凌蔑礼法,却把褒贬藏在心里,因而颇受司马昭赏识,但司马昭对阮籍的优容,前提是阮籍不抗拒其政权的统治,这仍是“势”对“道”的借用。 |

| D.愤世嫉俗者和超世脱俗者对世俗价值的态度接近,都选择退隐,但后者藏道于心,心中高悬人伦大道,坚守精神价值,而不是蔑视礼法名教。 |

| A.《文士传》中孙登用火与光的关系来劝导才多而识寡的嵇康,倘若继续与司马氏政权公开对抗,而又无保全自身的处世之道,恐怕有杀身之祸。 |

| B.向秀来洛阳求见司马昭,司马昭问他既有退隐之志,为何又来朝廷谋取仕宦,向秀认为巢父、许由这样洁身自持的人不知变通,他愿和司马氏政权精诚合作。 |

| C.王大看到了阮籍为保全性命而对皇权示好的尴尬和痛苦,所以当王孝伯要他将阮籍和司马相如比较时,他认为阮籍没有司马相如洒脱,心中郁结必得以酒消释。 |

| D.谨守儒家伦理的士人,他们不会像阮籍那样委屈自己的心意而听任天下糜烂;也不会坚持心中之道而与皇权对抗,他们能安时处顺,行藏在我。 |

| A.夫能屈以为伸,让以为得,弱以为强,鲜不遂矣。 |

| B.随意春芳歇,王孙自可留。 |

| C.世与我而相违,复驾言兮焉求? |

| D.夜阑酒醒,难去忧畏,逶迤伴食,内惭神明。耿介与求生矛盾,旷达与良知互争。 |

5.“竹林七贤”作为一个亲密的隐退群体,为什么嵇康还要与山涛绝交呢?请阅读以下两段材料,结合材料一的内容进行分析。

阮嗣宗口不论人过,吾每师之而未能及;至性过人,与物无伤,吾不如嗣宗之资,而有慢弛之阙①;又不识人情,暗于机宜②,久与事接,疵衅日兴,虽欲无患,其可得乎?

夫人之相知,贵识其天性,因而济之,足下见直木不可以为轮,曲木不可以为桷③,盖不欲枉其天才,今得其所也,故四民④有业,各以得志为乐,唯达者为能通之,此足下度内⑤耳。不可自见好章甫,强越人以文冕⑥也;己嗜臭腐,养鹓鶵⑦以死鼠也。

——嵇康《与山巨源绝交书》(有删节)

注:①慢弛:傲慢懒散。阙:缺点。②暗于机宜:不懂得随机应变。③桷(jué):屋上承瓦的椽子。④四民:指士、农、工、商。⑤度内:意料之中。⑥文冕:饰有花纹的帽子。⑦鹓鶵:传说中像凤凰一类的鸟。

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

中国最早的现实主义诗歌总集《诗经》具有深刻的伦理意识。《诗经》讴歌上古时代人民的真挚、善良、美丽、勤劳、勇敢。于古代一直被奉为弘扬真善美的经典。孔子首开诗教理论,思无邪;《诗序》以礼说诗,褒贬美刺,推重君王后妃之德;朱子提出“养心劝惩”之说,注重《诗》对个人之内在陶冶。传统诗经学推重道德之义、王化之教,将《诗经》作为国家教育的校本。鸦片战争以后经学失尊,传统诗经学的重德教化传统被抛弃。近年来,学界开始重新认识《诗经》厚重的道德价值。正是《诗经》的道德教化作用,奠定了中国乃至东亚伦理道德与文化的基础。实际上,我们进行当代精神文明教育,三百篇中都可以找到针对性的篇章。如控诉分配不均和劳逸不均,反对暴虐损民,讽喻政治人物贪腐,揭露婚姻中的始乱终弃,宣扬孝亲敬老,提倡友爱和平,即使是其中众多的爱情婚姻诗篇,对追求恋爱自由和婚姻幸福,树立正确恋爱观和婚姻观,在当代仍有现实意义。

《诗经》的伦理性,体现在创作初衷、内容、情感表达等方面。其一,西周制定礼乐制度,《诗》是当时乐教的一部分,在制定之初就具备明确的德育目的。其二,《诗》的来源有采诗、献诗之说。采诗的目的之一是使天子观风俗、察民心。献诗是公卿本人所作或采于民间,献于天子,诗作内容一般是颂美和讽谏。采诗与献诗体现出“上以风化下,下以风刺上”的双向道德教化功能。能够进入采诗、献诗流程的诗,必然蕴含大量的道德内容。其三,从情感表达来看,《诗经》“言志”呈现出“发乎情,止乎礼义”的特点,情感表达无不笼罩在浓厚的伦理氛围中。“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”“邪”即周王朝所规定的伦理道德规范的对立面,“无邪”即诗歌内容尽合于周礼。

《诗经》产生之后,以乐教或昌明义理的形式,启发人的善念。美深化了道德的情感基础,对善具有奠基和先发作用,因此可以作为道德建设的有效手段。《诗》使人在美的熏陶中乐此不疲地感发善念、通晓义理,从感情与理性出发,立德成善、和睦天下。因此,《诗》教既是美育,又是德育。

诗教熏陶,塑造了古代的君子人格,影响了中国人的伦理品格。《诗经》培养的个体,合于礼法、温和稳健、进退得宜。受《诗经》陶冶的社会,文而不弱、武而不暴、团结奋发、仁爱和睦。《诗经》对德操的陶冶虽是一个潜移默化的长期过程,但一旦对人的心灵世界产生影响,便可化为持久的人格魅力和稳定的国家风貌。

(摘编自李营营《〈诗经〉的伦理性》)

材料二:

李山说,我们解读《诗经》的时候不是采取的观点越古越好,古人有很多看法,但由于历史局限性,其观点未必都是对的,今天我们在解读的时候一定要避免先入为主的观念,以免走偏。例如《关雎》,汉代人在解释的时候认为是讽谏周康王的,但是后人在读的时候觉得全诗没有提到周康王,因此这种解释是不对的。宋代学者在解释的时候认为这就是一首爱情诗,写的是“一个男孩碰到一个采荇菜的女孩,然后悄悄地爱上了她”,但李山教授认为,“理解诗歌,不能只看里边出现了男子和女子,就断定是爱情诗,这种想法是不对的”。首先,爱情诗常以第一人称的角度叙述,而不是本诗这样的第三人称;其次,钟、鼓、琴、瑟,是高级贵族家里才可使用的乐器。“它是一个典礼的歌唱,淑女与君子成为好配偶,是在典礼中完成的”。

为什么婚姻这么重要呢?重要到需要在婚姻亲迎典礼上敲钟、打鼓、唱歌呢?李山教授指出,这是一个“文化问题”。周朝为了巩固政权,同姓不婚,而是王室的女儿、诸侯的女儿嫁到外姓中。也就是说,“人伦从婚姻关系的缔结开始”,这是中国人的逻辑,说明了家庭的重要性,所以说“《关雎》就是上面所说的中国逻辑之下的一个作品,这是它的文化品性”。

李山认为,《诗经》是擅打比方的,打比方是文学家的基本修养。例如“麻衣如雪”,形容白色的衣服像雪一样;“如切如磋,如琢如磨”,是形容修身的。《诗经》中有很多重复的句子,例如“如三月兮”“如三秋兮”“如三岁兮”,李山说,唐诗是从《诗经》发展而来的,《诗经》表达的是群体情感,唐诗表达的是个人情感;《诗经》是用来唱的,唱当然会重复,这和中国古代的礼乐文化有关,唐诗是不会有的。

“今天怎么读《诗经》?”李山认为,读《诗经》要把文化读法和文学读法相结合,了解一部经典,首先要知道这部经典产生的时代是否够宽阔够丰富,其次要知道这部经典是否为后续的文化创作发挥了作用,这不仅是在了解一部作品,也是在了解自己的精神历程。例如《伐檀》是反不公正的,这是我们在读《诗经》时应该读到的,也是一个民族真正的精神。把留存在文化中的活泼的民族生机转化成大家能看懂的语言,是学者应该做到的。

(摘编自陈雪《让〈诗经〉照进现代人的生活》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.古人研究《诗经》,特别注重其教化作用,这和今天挖掘《诗经》的伦理性有相通之处。 |

| B.采诗、献诗所获得的诗歌蕴含着大量的道德内容,故而《诗经》具有道德教化功能。 |

| C.《诗经》可以潜移默化地影响一个人的道德情操,进而可以塑造国人的品格和民族的精神。 |

| D.唐诗是对《诗经》的继承和发展,但是由于不能重复,所以唐诗不能像《诗经》一样传唱。 |

| A.《诗经》的道德教化作用在今天依然具有重要的现实意义,这是学界重新认识《诗经》道德价值的重要原因。 |

| B.关于《关雎》,汉代人认为是“讽谏周康王的”,宋代学者认为是爱情诗,李山认为他们犯了先入为主的错误,是不正确的。 |

| C.李山认为《关雎》是用第三人称写的,而且诗中提到了很多贵族专用的乐器,这表明《关雎》并不是一首爱情诗歌。 |

| D.学者要想让读者读懂《诗经》,就必须挖掘《诗经》作品背后的时代背景,分析《诗经》对后代文化创作的影响。 |

| A.《芣苢》描写劳动的过程,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情。 |

| B.《静女》表现了静女的温柔娴静,体现出年轻男女之间纯美爱情的美好。 |

| C.《无衣》运用重章叠句的手法,反复咏唱,形成一种整齐美,回环美。 |

| D.《硕鼠》反映了劳动者对贪得无厌的剥削者的痛恨以及对美好生活的向往。 |

5.《诗经》中的《卫风·氓》是如何体现伦理性的?请结合材料简要分析。

材料一 新固体废物污染环境防治法(以下简称“固废法”)自2020年9月1日实施以来,固体废物污染防治工作有序展开。

“垃圾是放错地方的资源”。近年来,我国垃圾分类工作取得了明显成效,直辖市、计划单列市、省会城市等46个重点城市,基本建成了分类系统,生活垃圾分类居民小区覆盖率达97.1%,生活垃圾回收利用率平均为36.2%。

但同时固废法执法检查报告显示,我国生活垃圾分类工作总体上还处于起步阶段,在垃圾减量化、资源化等方面还存在差距。目前,不少城市厨余垃圾、有害垃圾分类处理能力不能满足需求,存在“前端分类投放,中间一车拉走”“先分后混”现象。此外,各地在城镇化建设中产生了大量的建筑垃圾,一些城市没有正规的消纳场所,建筑垃圾乱堆乱放问题相对突出。

“从国内外经验看,推进生活垃圾分类,是一项系统工程,是一场持久战,难以一蹴而就。”住房和城乡建设部部长王蒙徽说,为贯彻落实固废法要求,需要合理布局分类投放与分类收集设施,针对混装混运问题,配齐配足分类转运车辆设备,补齐厨余垃圾、有害垃圾处理设施短板;同时,要持续加大宣传力度,营造全社会参与的良好氛围。

对于建筑垃圾,王蒙徽表示,要积极推动城市开发建设方式转型,在实施城市更新行动中,严禁大拆大建,发展绿色建造,从源头减少建筑垃圾总量;根据实际需要,合理布局建设建筑垃圾转运调配、填埋处理、资源化利用等各类设施。同时,对建筑垃圾产生、排放、运输和处理各环节实行联单管理,坚决查处私拉乱倒等违法行为。

当前,我国电子商务、快递、外卖等行业快速发展,2021年1~8月,全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件,同比增长40.1%。与此同时,快递包装如何减量,如何避免商品过度包装成为必须面对的问题。

执法检查报告显示,目前快递包装减量化、绿色化、循环化水平不高,包装物标准不完善,监管力度不够,过度包装屡禁不止,包装废弃物产量迅速增长。

固废法第68条要求加强对过度包装的监管,鼓励绿色包装和减量包装。同时,近年来,国家发展和改革委员会、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《“十四五”塑料污染治理行动方案》等,从多环节、多方面对塑料污染治理进行全面部署。

“注重优化快递包装,在减量上加大力度。”国家邮政局局长马军胜表示,为切实实现商品包装减量,要在“监管”上加大力度,实施“双随机、一公开”监管,定期摸底调查,严肃查处涉及快递包装的各类违法违规行为。并且要加强与上游产业的协同协作,推进产品包装、销售包装和快递包装的一体化,减少二次包装;积极推广可循环包装,在同城、生鲜、仓配等业务领域优先推广使用易折叠、易回收、可复用的包装箱。

(摘编自王金虎《全力治理固废污染 守护一方净土》)

材料二 立足于绿色发展的长远需要,我国应针对快递包装等低值可回收物回收利用中的痛点难点,试点构建完善的回收利用政策体系,通过政策创新、机制创新、模式创新、技术创新,分级分类制定强制措施,提升快递包装的回收质量,发挥政府主导职能、强化企业主体地位,实现快递包装回收的正规化管理和市场化驱动。

建立健全绿色快递包装的顶层设计,探索生产者责任延伸制度。着眼全生命周期,从法律法规层面做好顶层设计,制定快递包装监管标准和实施制度。具体可包括:从包装源头规定材质使用标准,提升包装环保等级;要求商家统一使用环保材料、可降解材质制成的快递包装,建立符合标准的快递包装生产厂家信息库;出台快递包装生产者责任延伸制度,以快递企业为主体,承担其产品回收、循环利用和最终处置责任;企业推行绿色设计,设计易于回收的快递包装;加强市场准入规范管理,对不符合绿色快递包装标准企业加大打击力度,严格控制材料来源,避免来历不明的废料进入快递包装生产过程。

引入押金返还制度,构建高效协同的快递包装回收体系。纸箱是快递包装里最主要的类型,其回收过程具有品类易识别、产生频次高、社会化归集成本高的特点。可利用“互联网+”新型回收平台,构建押金制回收体系,实现纸箱高效安全回收,打开低值可回收物回收突破口。具体做法为:消费者购买快递时支付一定金额的押金给快递企业,商家采购纸箱时将对应押金支付给快递企业。当消费者将废弃纸箱送至快递回收机具或人工回收点时,押金清算中心将快递纸箱的押金从该快递企业关联账户中扣除并退还给消费者。这可促使快递包装从生活垃圾中分离出来,进入闭环安全的回收渠道,实现二次循环利用。

(摘编自杜欢政《快递包装如何实现绿色化循环化》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.虽然我国垃圾分类工作取得了明显成效,但还存在“前端分类投放,中间一车拉走”“先分后混”的落后现象。 |

| B.合理布局分类投放与分类收集设施,针对混装混运问题,配齐配足分类转运车辆设备是贯彻落实固废法的必须。 |

| C.大拆大建,有碍发展绿色建造,应该从源头减少建筑垃圾总量,全力治理固废污染,放慢城市开发建设的步伐。 |

| D.实现快递包装回收的正规化管理和市场化驱动,需要政策的支持、创新,也需要政府发挥其主导职能、引领作用。 |

| A.我国电子商务、快递、外卖等行业快速发展,是快递包装减量化、绿色化、循环化水平不高的直接原因。 |

| B.对不符合绿色快递包装标准企业加大打击力度,严格控制材料来源,是快递包装实现绿色化循环化的根本途径。 |

| C.利用“互联网+”新型回收平台,构建押金制回收体系,是快递包装进入闭环安全回收渠道切实可行的方法。 |

| D.为切实实现商品包装减量,应从包装源头规定材质使用标准,积极推广使用易折叠、易回收、可复用的包装箱。 |

| A.在包裹中使用气泡袋、气泡柱等塑料填充材料,这些材料大量进入生活垃圾中,给环卫系统带来极大压力。 |

| B.城市生活垃圾的收集流程大多是先通过塑料袋收集,然后垃圾筒收集,再到固定式垃圾箱收集。 |

| C.快递包装废弃物数量急速增长,成为城市生活垃圾的首要增量和环境污染的重要来源。 |

| D.我国大部分城市生活垃圾采用的是传统的填埋方法,垃圾填埋过程中没有对垃圾进行分类处理,不经过筛选而直接填埋。 |

材料一:

2018年6月18日,世界卫生组织正式发布了第十一版《国际疾病分类》(ICD-11),首次将“游戏成瘾”列为疾病之一。

“游戏成瘾”是一种游戏行为模式,特点是对游戏失去控制力,日益沉溺于游戏,以致其它兴趣和日常活动都须让位于游戏,即使出现负面后果,游戏仍然继续下去或不断升级,无法通过个人心理因素进行克制。就游戏成瘾的诊断而言,行为模式必须足够严重,导致在个人家庭、社交、教育、职场或其他重要领域造成重大的损害,并通常明显持续了至少12个月。

从以上描述我们可以看出,ICD-11对涉及游戏的疾病定义是比较谨慎和严格的。大部分游戏玩家的生活和游戏方式,哪怕是一些忠实玩家,也不至于被归入所谓的“病态”中。世界卫生组织表示,之所以将“游戏成瘾”列入ICD-11,是因为在世界许多地区,人们的疾病症状与游戏成瘾的症状相类似,这将促使卫生专业人员更加关注这类疾病的发生风险,以及相关的预防和治疗措施。

(摘编自《新版<国际疾病分类>正式发布,游戏成瘾位列其中》)

材料二:

青少年网络游戏成瘾的比例及分布

(摘编自《青少年网络游戏成瘾的现状研究——基于十省市的调查与分析》)

材料三:

在专家委员会之前的讨论中,有人觉得社会问题不应该变成医学问题,但专家委员会后来达成的一个共识是,将它变成医学问题,是有利于我们进行干预并寻求解决问题的方法的。比如,以前有些人脾气不好,大家觉得是性格问题,但随着医学的发展,我们知道了他们是患上了焦虑症。也有一些抑郁症患者,医学研究发现他们不只有心理问题,其实身体也出了问题。“游戏成瘾”被列入疾病范畴之后,就意味着家庭可以将患者送到到医院接受专业的治疗,也减少了人们的一些误区。

从医生的角度来看,目前我们只是将“游戏成瘾”列入疾病的范畴,相关的研究还处于原始阶段,比如,并没有直接针对“游戏成瘾”的药物,因为此前药物的研发者会认为,根本没有这种病,怎么发明药物呢?未来,相关的科学研究都可以努力跟上。

我们提出了“游戏成瘾”的规范化标准,也就意味着能够规范化地了解这种疾病在社会中的情况。我们可以有效地统计发病率、发病高发年龄等情况,有助于我们医学的进步。此外,也有助于规范“游戏成瘾”的诊疗市场,毕竟这个市场之前可以说是“鱼目混珠”的。

(摘编自《世卫专家掲秘游戏成瘾为何“入病"纳入“游戏障碍”是专家组共识》)

材料四:

中国网游产业近年来发展迅猛,未成年人上网成瘾现象已不能再被忽视。《网络游戏管理暂行办法》中明确规定“不得为未成年人提供虚拟货币交易服务”,网络游戏公司应当在法律规定的权限内提供游戏服务,需要承担更多的社会责任。如果一个企业没有责任感和使命感,那将不会成为一个基业长青的企业。防止未成年人沉迷于网络,这不仅是法律规定的义务,更是社会要求使然。游戏公司在创作游戏的过程中,不仅要内容恰当、模式合法,而且要在技术上将游戏世界和现实生活进行隔离,在运营游戏中时刻提醒玩家回归现实,不要沉溺在虚拟世界中。创作游戏是为了让人身心愉悦,广大游戏公司不要忘记产业发展的初衷。

现代社会离不开游戏娱乐产业,离不开游戏创作者,但是娱乐毕竟只是生活的一部分,不能本末倒置,不能因为游戏丧失本性,希望游戏公司能够承担起社会责任和社会使命,切实维护好未成年人利益,为未成年人创造出更优质的成长环境。

(摘编自《游戏公司应承担社会责任》

1.下列对材料中“游戏成瘾”的理解,不正确的一项是| A.“游戏成瘾”是一种“病态”的游戏行为模式,它表现为游戏成为患者生活的主要部分,患者沉溺其中,无法对自己玩游戏的行为进行控制。 |

| B.ICD-I1首次提出“游戏成瘾”是一种疾病,且对是否患上“游戏成瘾”的诊断结论是比较谨慎和严格的。 |

| C.“游戏成瘾”行为模式严重会导致在个人、家庭、社交、教育、职场或其他重要领域造成重大损害,世卫专家委员会达成共识,这也是医学问题。 |

| D.青少年“游戏成瘾”现状的比例可以明显看出是女生比男生低,西部比东部低,年龄小的比年龄大的低。 |

| A.我国网络游戏成瘾的青少年已是整个青少年人群中的大部分,对他们进行关注有着重要的社会意义。 |

| B.针对“游戏成瘾”的疾病,医学工作者还没有研发出有效的治疗药物,因为这一疾病的相关研究还处于原始阶段。 |

| C.现代社会离不开游戏创作者,创作游戏是为了让游戏者身心愉悦,但游戏公司创作游戏必须要防止游戏者特别是未成年人沉迷于游戏中。 |

| D.未成年人上网成瘾的现象越来越普遍,这很大程度上归咎于部分网络游戏公司忘记了产业发展的初衷,没有承担起社会责任和社会使命。 |

材料一:

要让制止餐饮浪费不流于一时一事的形式主义,很重要的一点,是要在全社会形成节约粮食的广泛共识,进而发挥各方面的主观能动性。无论是企业还是消费者,都应该以一种全流程思维来检视那些已经习焉不察的习惯和做法,从而全方位改变浪费的惯性,挖掘各方潜力,堵住餐饮浪费的漏洞。

对于餐饮企业来说,饭菜在端上桌以前就没有浪费了吗?有统计显示,为了尽可能保证每一天的餐食供应量,许多餐厅在原材料上的浪费率都达到惊人的30%左右。现在随着互联网的发展,经营者完全可以借助大数据平台建立起有效的客户数据库,甚至优化订餐流程,从而在备货环节尽可能减少食材的浪费。

商场超市同样是节约粮食的重要一环。为了加速商品流通,很多商家都会采取“买得越多越便宜”的激励手段,并且推出相应的大包装。同样是加速商品流通,比起简单粗暴地推出同一种食品的大包装,将不同食品搭配成促销组合,是不是更有利于杜绝浪费呢?商家甚至还可以在市场调查的基础上推出一人食、二人世界、三口之家、祖孙三代等不同分量的组合套餐,通过制止餐饮浪费来倒逼很多环节上的精细化管理。

对于个人来说,即便没有感受到粮食短缺之虞,也应该认识到,节约粮食还事关保护地球环境。当我们说节约粮食的时候,节约的不仅是粮食,还有与之相关的一系列资源。只有这样,我们才能将节约的意识内化于心,践行在日常生活的很多细节当中,并以此为契机,养成资源节约型,环境友好型的生活习惯和生活方式,让节约粮食与美好生活并行不悖。

(摘编自邵岭《除了餐桌减量,制止餐饮浪费更需要全流程思维》)

材料二:

根据《中国农村发展报告2020》,除粮食外的主要农产品稳步增长,居民食品来源日趋多样化。自2013年以来,居民在其他食品方面的人均消费量已经明显超过在粮食或谷物方面的消费量,并呈现稳步增长趋势,而粮食或谷物的人均消费量继续呈现不断下降的趋势。2018年,其他食品人均消费量比2013年增长了5.3%,而粮食和谷物人均消费量分别下降了14.5%和16.3%。这表明,中国居民食品消费结构正在加快从“吃得饱”向“吃得好”升级,粮食安全也将向确保多元化的食品安全转变。

(摘编自邵海鹏《“十六连丰”后的粮食问题;口粮绝对安全遭遇食品消费结构升级》)

材料三:

中国的粮食安全,其实主要是长远问题,而不是当前问题,换句话说,中国粮食安全当前是有保障的,但从长远来看,存在一些薄弱环节和短板,需引起高度重视。

一是,中国耕地保护面临的形势比较严峻,未来工业化、城市化进程仍将继续,势必将占用一部分农田,如此,就需要我们加强耕地保护、落实好耕地占补平衡等政策,进一步通过高标准农田建设来提高土地生产率,实施藏粮于地、藏粮于技战略。

二是,我们的粮食生产结构和需求结构尚不相适应。如目前我国稻谷和小麦的产量和储量不成问题,但细分类目中的优质大来和专用小麦数量存在缺口。由此反映出的一个问题就是,在粮食安全上,“量”的问题解决了,下一步要往优质化的方向发展。对此,要进一步深化粮食最低收购价政策改革,加大市场对粮食种植结构调整的引导作用,把优质优价落到实处。

三是,未来中国粮食供应对外依存度仍将上涨,我们要持续促进粮食尤其是饲料粮进口来源的多元化,“不把鸡蛋放在同一个篮子里”,进一步化解风险。或可向有粮食生产和贸易增长潜力的国家,缓慢释放中国进口增长的信号,使得潜在对象国有空间和时间对中国的需求增长作出反应,从而提高全球供应链的稳定性可靠性,同时也可避免中国大量进口对国际粮食贸易造成干扰。当然,这是一个长期的过程。

(摘编自叶兴庆《中国粮食安全是长远问题而非当前问题》)

材料四:

世界各国都非常重视粮食安全问题,由于粮食生产存在波动,粮食消费结构不停变化,任何一个国家都不可能做到完美的供需平衡,必须借助进出口贸易来辅以调节,这促进了粮食贸易地位的显著上升。随着我国人口数量增加,粮食供求总量趋紧,结构性矛盾突出,粮食贸易总额、进口额呈现出较大的体量,出口额相对较小。2018年,我国粮食进口量11555万吨,其中,进口大豆8803万吨,占进口量的76%,这主要是由于我国大豆种植面积少,增产能力面临技术瓶颈,单产能力低于玉米等其他粮食作物,导致了国内大豆的供给能力止步不前,自给率仅为7.87%,消费主要依靠进口,对外依存度较高,这为保障粮食安全留下了隐患。

粮食贸易的影响不仅仅体现在进出口数量上,政治、经济、文化与粮食贸易都有不可分割的关系。粮食是所有产业发展的根基,发达国家可以通过操控粮食贸易来扰乱其他国家的粮食供需,从而影响到所有产业,甚至波及到其他国家的社会稳定和市场秩序。粮食安全与粮食贸易密切相关,两者互为因果、互相制约。不同的粮食贸易政策会直接影响粮食安全水平,而粮食安全水平的变化又推动了新贸易政策的革新。

(摘编自《我国口粮库存处于历史最充裕时期2020粮食行业发展现状及前景分析》)

1.下列关于我国粮食问题的论述,不正确的一项是( )| A.我国粮食安全问题主要是长远问题,每个人都要有居安思危的意识。 |

| B.2013年以来,我国居民粮食或谷物的人均消费量呈逐年下降的趋势。 |

| C.在粮食安全问题上,我国要在保障粮食“质”的前提下追求“量”的提升。 |

| D.目前国内大豆供给能力不足,主要由于我国大豆种植面积少,增产能力面临瓶颈。 |

| A.做到节约粮食,杜绝浪费,要有全流程思维,需要社会各方面充分发挥主观能动性。 |

| B.中国居民食品消费结构已由“吃得饱”升级为“吃得好”,粮食安全已转变为确保多元化的食品安全。 |

| C.手有余粮,心中不慌。保障我国粮食安全要做到藏粮于地、藏粮于技,既保产量,又保产能。 |

| D.我国的粮食安全问题与粮食贸易政策密切相关,必须借助进出口贸易加以调节来达到供需平衡。 |