材料一:

近年来粮食的稳定供给对国民经济的快速增长起到了重要的支撑作用,甚至有学者认为,稳定发展的粮食生产是国民经济持续健康发展的“平衡器”。中国粮食增产必须依靠科技进步,增强水稻等主要粮食作物的研发和创新能力,实现水稻杂种优势利用更高层次的突破。强优势杂交水稻是水稻杂种优势利用的更高阶段,它是通过利用禾本科远缘种质(亚种间、种间、属间)的遗传高度差异性,突破水稻传统杂种优势利用遗传基础狭窄的瓶颈,最大限度挖掘水稻基因间互作潜能(加性、显性、超显性和上位性),创造大幅度增产、米质优良和抗性优异的新型水稻杂交种。

示范推广强优势杂交水稻,一方面可通过提高水稻单产、增强抗性、改善品质,有助于降低种植者生产成本、增加农民的收入,另一方面能全面提升中国粮食的供给能力,促进农业生产的可持续发展,从而确保国家的粮食安全,提高中国粮食的自给率。

(摘编自邓华凤、朱英国等《强优势杂交水稻的研究进展》)

材料二:

利用杂种优势以大幅度提高农作物产量,是现代农业科学技术的突出成就之一。植物雄性不育性的发现和利用,使不少两性花植物,如高粱、向日葵、甜菜等作物的杂种优势能广泛应用于生产。近年来,我国的杂交水稻已取得了重大突破,为大幅度提高水稻产量开创了一条有效的途径。

(摘编自袁隆平《杂交水稻培育的实践和理论》)

材料三:

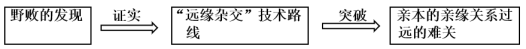

遗传育种学界对水稻这一严格自花授粉作物具有杂种优势现象普遍持否定或怀疑态度,袁隆平根据自己对水稻的长期观察,经过与玉米等作物杂种优势利用现象的比较后,对水稻无杂种优势的观念提出了质疑。袁隆平于1964年正式开始水稻杂种优势利用的探索,两年后终于发现水稻具有杂种优势。根据高粱、玉米杂种优势利用的成功经验,他将这种杂交思路用于水稻物种上,由此提出了“三系法”籼稻杂交路线。所谓三系杂交水稻是指雄性不育系、保持系和恢复系三系配套育种。不育系为生产大量杂交种子提供了可能性,借助保持系来繁殖不育系,用恢复系给不育系授粉来生产育性恢复且有优势的杂交稻。从“三系法”的操作程序上讲,成功的关键首先是要找到合适的不育系材料。在认真总结多年来的研究工作的基础上,袁隆平终于认识到,后代不育性状的不理想是亲本的亲缘关系太近造成的。后代产生变异的可能性与亲本的亲缘关系呈正相关,即亲本的亲缘关系越远,后代产生变异的可能性就越大,不育性状就越明显。于是一切都变得清晰了:下一步的工作即是寻找地理远缘或遗传远缘的稻株,而在这些稻株中,野生稻或野生稻中的不育株作为亲本则是最为理想的,它极有可能突破此前不育系选育的难关。“远缘杂交”技术路线的确立,是袁隆平“三系法”杂交水稻迈向成功的关键性一步。随着雄性不育野生稻(野败)在海南的发现,“远缘杂交”的技术路线得到证明,它不仅正确而且完全可以实现。

(摘编自雷毅《科学研究中的创造性思维与方法一以袁隆平“三系”法杂交水稻为例》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.强优势杂交水稻突破了水稻传统杂种优势利用遗传基础狭窄的瓶颈,是杂种优势利用的最高层次。 |

| B.袁隆平在进行杂种优势利用的探索实践时,并没有盲从学界的权威理论,而是将杂交水稻作为自己研究的突破口。 |

| C.亲本的亲缘关系越近,后代的不育性状就越不理想,这是袁隆平在认真总结多年研究工作的基础上才认识到的。 |

| D.不育系材料的选育是三系配套育种技术能否实现的关键,理清这一研究思路后,袁隆平开始了寻找地理远缘或遗传远缘稻株的工作。 |

相似题推荐

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓荫的联想,所谓“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的、也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单音词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词了。

(节选自林庚《说木叶》)

1.下列对原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.诗歌语言中的暗示性存在于形象中,但不容易察觉,因为它常常躲在概念的背后。 |

| B.“木”字具有木头、木料等潜在的形象,使人们容易联想到树干和与之相关的叶子。 |

| C.“树”带有密密层层浓荫的联想,所以比“木”更能体现夏日树木枝叶繁茂的特点。 |

| D.古典诗歌中很少见到“树叶”这个词,是因为“树”与“叶”之间有太多的一致。 |

| A.“素月分辉,明河共影”中的“素月”是诗人高洁形象的写照。 |

| B.“墙角数枝梅,凌寒独自开”中的“梅”是孤高品格的象征。 |

| C.“鸟宿池边树,僧敲月下门”中的“敲”字可以“以动衬静”。 |

| D.“江晚正愁余,山深闻鹧鸪”中的“鹧鸪”常唤起人们的离愁别绪。 |

①力行,《中庸》记载:“力行近乎仁。”其大意为努力实行、竭尽全力去做事就接近“仁”了。儒家尊奉“中庸”为道德行为的最高准则,主张不偏不倚、过犹不及,但是中庸并不意味着不思进取、不求突破、迂腐保守、不敢作为。细读《中庸》,其通篇都在告诫我们要至诚率性,行乎当行,止乎当止,提出“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”“行远必自迩,登高必自卑”等很多力行思想,将力行作为君子之仁德。

②那么,力行何以成为君子之仁德?首先,中国传统思想历来重“行”,并且深知“行之难”。《尚书·说命中》曰:“非知之艰,行之惟艰。”懂得道理很容易,难的是付诸行动。也正是由于做到很难,才更凸显力行者的道德品质和人生境界。其次,德性最终要通过“行”展现出来。“内圣外王”是传统儒家的基本主张,也是历代儒者的不懈追求。圣人之道就是要以上率下,真诚地展现自己的治世之德和经世之能,殚精竭虑地谋事成事,化育万物,感动他人。《周易》中蕴含的“生生之德”“崇德广业”思想已然表明早期儒家对力行的推崇。追求事功、建功立业、敢为天下先的力行品格足以被称为君子之“仁德”。

③到宋明时期,力行思想得到空前发展。北宋张载先生“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的“横渠四句”将力行的人格境界提升到新的高度。这一时期,程朱理学、陆王心学尽管在知与行上各有侧重,但是在强调力行的重要性上却是一致的。《朱子语录》记载朱熹的观点:“论先后,当以致知为先;论轻重,当以力行为重。”阳明心学以提出“知者行之始,行者知之成”“知行不可分作两事”的观点。到近代,孙中山先生提出“行先知后”“知难行易”的知行观,虽然与“知易行难”的传统知行观表述相异,但是我们应该清楚,孙中山先生希冀通过唤醒民众随其共图革命以实现中国之重生的政治抱负,依旧是力行、重行的中华优秀传统思想的忠实实践。

④难能可贵的是,力行不是遥不可及的精神奢侈品,其早已沉淀为整个中华民族的价值追求和全体中国人民的精神标识。它发端于中华民族的先人们开疆拓土的艰辛创业中,它凝结在中华儿女自强不息、艰苦奋斗铸就的伟大精神中,它展现在近代以来中国人民面对民族危机救亡图存、革命维新的艰难探索中,它发展于中国共产党成立以来带领中国人民浴血奋战、敢于斗争、艰苦奋斗、不断奋进寻求民族自立自强的伟大事业中。

⑤新时代领路人立足党的百年历史新起点,统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,反复强调力行实干的重要性和关键性。我们必须清醒认识到,中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松就能实现的。我们面临着难得机遇,也面临着严峻的挑战。在这个关键当口,容不得任何停留、迟疑、观望,必须不忘初心、牢记使命,一鼓作气、继续奋斗。从“空谈误国,实干兴邦”“撸起袖子加油干”,到“要力行,知行合一,做实干家”等。力行实干是新时代领路人一以贯之、率先垂范的政治品格,也必将激励全党同志和全国人民勠力同心、坚毅前行,开创属于我们这一代人的历史伟业。

(摘编自董冰《力行近乎仁》,有改动)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.《中庸》提出做事既要有“行远”“登高”的目标,又要至诚率性,行止合宜。 |

| B.朱熹主张“致知为先”,阳明心学认为“知行不可分”,二者在知与行上各有侧重。 |

| C.在宋明时期的力行思想中,古人普遍认为行重于知,使得力行思想得到空前发展。 |

| D.《周易》已表明早期儒家对力行的推崇,力行品格被称为君子的“仁德”。 |

| A.第①段引用《中庸》名句“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”作为力行的学习过程和认知方法。 |

| B.第②段作者分别从两个角度、由浅入深地分析了“力行成为君子之仁德”的原因。 |

| C.第③段主要运用了引用论证和举例论证的论证方法,阐述宋明时期的力行思想。 |

| D.文章最后两段承接上文内容,概括了力行思想的发端、发展及其现实意义。 |

| A.儒家的“中庸”思想并非否定“力行”,而是告诫我们要进取突破、敢于作为。 |

| B.阳明心学认为知和行紧密相关:知是行的结果和目的,行是知的开始和前提。 |

| C.孙中山先生“行先知后”“知难行易”的知行观和传统“知易行难”的知行观并不相悖。 |

| D.中华民族伟大复兴之路任重道远,只有力行实干,知行合一,才能开创出属于我们这一代人的历史伟业。 |

游戏和艺术的异点究竟在什么地方呢?儿童游戏时常怕旁人看见,所以躲在成人的背后。他们只图自己高兴,并没有意思要拿游戏来博得同情和赞赏。尽兴极欢,便已达到游戏的目的,不必有美丑的分别。儿童在游戏时,愈没有人看见,精神愈专注,幻想愈浓密,兴致也愈畅快淋漓。他抓住一个玩具,可以单独一个人接连玩上几点钟之久,不觉困倦。他没有把我和物分清楚,自己高兴时以为旁人和鸟兽草木器皿等也都和自己一样高兴,所以没有把自己的情感传达给旁人以求同情的意思。儿童自然也有时欢喜成群作戏,但是每个人仍只顾到自己。他既然可以和猫狗玩,和玩具玩,自然也就可以和同年的小伴侣玩,但是他并没有想到这些小伴侣是旁观者或是同戏的伙伴,他把他们也不过当作玩具一样,借以实现自己的幻想罢了。他扮店主,他弟弟扮主顾时,他弟弟就只是主顾而不复是他弟弟,如果他弟弟不在时,他也可以拿傀儡做主顾。他玩得高兴时,他的伴侣头撞痛了在号啕大哭,他心里却若无其事地仍然继续玩他的。从此可知游戏的动机中很少有社会的成分。年龄渐长,游戏中或许逐渐杂入社会的成分,但是那就不是纯粹的为游戏而游戏了。

游戏不必有欣赏者,艺术的创造就不能不先有欣赏。游戏只是表现意象,艺术则除“表现”之外还要“传达”。艺术家见到一种意境或是感到一种情趣,一定要使旁人也能见到这种意境,也能感到这种情趣,心里才得安顿,所以他才把它表现出来,传达给旁人。传达欲是同情心的表现。人是社会的动物,到能看出自我和社会的分别和关联时,总想把自我的活动扩张为社会的活动。同情心是为群的也是为我的。它是为群的,因为它要分享旁人的苦乐;它也是为我的,因为它要把自我伸张到社会一样大。

因为游戏缺乏社会性,而艺术冲动的要素却恰在社会性,所以游戏不必有作品,而艺术则必有作品。作品的目的就在把所表现的意象和情趣留传给旁人看。罕恩在《艺术的起源》里说:“游戏和艺术造成另一个世界。游戏只要过剩精力已发泄,或是本能已得到暂时的练习,便算是达到目的。艺术的作用却不仅在造作的活动,凡是真正艺术的表现都必有一件东西做了出来,可以流传下去。”儿童在沙滩上堆砂为屋,随堆起,随推倒,既已即兴,便无留恋:艺术家对于得意的作品,往往用慈母保护婴儿的热爱去珍护它。这个分别是显而易见的。

艺术和游戏都要在实际生活的紧迫中发生自由活动,都是为着享受幻想世界的情趣和创造幻想世界的快慰。于是把意象加以客观化,成为具体的情境。这就是所谓“表现”,不过纯粹的游戏缺乏社会性,而艺术则有社会性,它的要务不仅在“表现”而尤在“传达”。艺术冲动是由游戏冲动发展出来的,不过艺术的活动却在游戏的活动之上下过进一步的功夫。游戏杂用金砾,无所取择;艺术则要从砂中炼出纯金来。

(选自《朱光潜美学文集•文艺心理学》,上海文艺出版社,有删节)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )| A.儿童游戏躲在成人的背后是怕旁人看见,儿童只图自己高兴,就算达到目的,没有要拿游戏来让旁人欣赏的想法,不必要有美丑的分别。 |

| B.儿童与同年的小伴侣玩,他把小伴侣不过只是看作猫狗、玩具一样,借助他们来实现自己的幻想,每个人仍然只顾到自己。 |

| C.儿童游戏的动机中社会成分较少,之后随着儿童年龄增长,游戏中或多或少会逐渐杂入一些社会的成分,不过这已经不是游戏了。 |

| D.艺术家非要把见到一种意境或感到一种情趣传达给旁人,是因为他一定要使旁人也能见到这种意境或感到这种情趣,心里才踏实。 |

| A.儿童在游戏中假扮店主,如果他的弟弟假扮主顾,那么他的弟弟就不再是他弟弟,倘若他弟弟不在,他也会若无其事地继续玩他的。 |

| B.儿童游戏有独自性,抓住一个玩具,一个人可玩上很久,不觉得困倦;没有人看见的情况下,精神集中,幻想浓密,兴致勃勃。 |

| C.儿童个人高兴时认为鸟兽草木器皿等甚至是人也与自己一样高兴,因此把自己的情感传达给旁人以求同情的意思自然也就没有。 |

| D.传达欲是同情心的一种表现,同情心既是为群的也是为我的,因为同情心要分享旁人的痛苦与快乐,要把自我伸张得很大很大。 |

| A.作者认为:游戏不必有欣赏者,艺术的创造要先有欣赏;游戏只是表现意象,艺术还要“传达”;游戏不必有作品,艺术必须有作品。 |

| B.罕恩在《艺术的起源》里告诉人们,游戏和艺术造成另一个世界,所不同的是游戏只是消遣,达到目的即可,而艺术则要有东西流传。 |

| C.艺术和游戏都是为着享受幻想世界的情趣和创造幻想世界的快慰,有所谓“表现”,不过艺术有社会性,它的任务主要在“传达”。 |

| D.游戏离不开艺术,且关系紧密,艺术冲动是从游戏冲动中发展而来的,只不过游戏杂,不加选择,艺术却像从砂中提炼出的纯金。 |