材料一:

20 世纪以来,中国新诗人自我意识越来越鲜明,新诗也呈现出主体性强化的倾向。

主体性是指人在认识与实践过程中表现出来的自主、能动、自由、有目的活动的特性。诗歌创作的主体即诗人,与一般认识的主体有共同的属性,但又有自己的特殊性:诗的创作主体不是一般人,而是具有系统的审美观点的诗人,他有着不同于科学家,不同于画家、音乐家,也不同于小说家、戏剧家的特殊的心理气质、美学理想。传统的小说、剧本侧重于客观世界的真实再现,尽管它们所描写的对象也照样渗透着创作主体的美学追求与鲜明爱憎,但是主体一般总要隐藏到情节和场景的后面。诗歌则不然。诗歌,尤其是抒情诗,诗人总是以自身的生活经验、意志情感等作为表现的对象。抒情诗当然也有对客观现实的描写,但它不是一种照相式的模拟,客观现实在诗歌中不再是独立的客体,而是渗透着、浸染着诗人的个性特征,成为诗人主观情感的依托物了。

诗歌主体性的理论,在“五四”时代的新诗人中引起了强烈的共鸣。在胡适眼里,五四新文化运动与欧洲的文艺复兴“有一项极其相似之点,那便是一种对人类解放的要求。把个人从传统的旧风俗、旧思想和旧行为的束缚中解放出来”。胡适把新诗的发生与人的解放联系起来的观念,得到了“五四”时代其他诗人的热烈回应。此后在新诗发展过程中,诗的主体性常常被强调。

但是强调诗歌的主体性,以诗人的主观世界为表现对象,并不意味着诗人不同层次的情感都值得入诗。抒情诗以表现诗人的情感为主,但这情感不应是褊狭、妄诞的,不应与民族精神脱离,而要经过理智的思考。

诗的主体性要求诗人真诚地展示自己的内心,因而优秀的诗篇是最富于个性色彩的。然而抒情诗是否只是纯个性,纯偶然性,而毫无普遍意义呢?不是的。优秀的诗人在创作时决不是不负责任地自由倾泻,而要根据时代的要求、民族的特征以及自己的哲学与美学观点对之进行审视,进行加工。真正伟大的诗篇,既是高度个性化的,又涵括广泛的普遍性,也就是说在诗人唱出的具体的特定的歌声中,包含着超越诗人个人的,具有那一时代特色的,反映出民族性的人民的心声。为什么主体真实地袒露自己的内心,往往会带有一定程度的普遍性呢?这是由于抒情主体是一个单个的人,但同时也是处于一定时代、一定民族、一定社会关系中的人,是人类共同性中某些特征的体现者。普希金说过:“我的永远正直的声音,是俄罗斯人民的回声。”对诗人来说,自我与时代、与人民是一致的,因为诗人本身就生活在这个时代,是人民的一员。伟大的诗人往往有一种涵盖一切的气魄:我是人民!人民是我!因此要做一个真正的诗人就要自觉地把自己与人民、与时代融合在一起,让自己的胸膛中流着民族的热血,让自己的脉搏和着时代的脉搏而跳动。这样,他的诗越是个性的,就越有普遍的价值。

(摘编自吴思敬《中国新诗理论的现代品格》)

材料二:

当前,中国新诗出现了令人尴尬的局面,一方面,称为诗人的人越来越多,写诗似乎也越来越容易,越来越随意。诗坛内热热闹闹,诗坛外冷冷清清,广大读者对新诗已由不满、失望到弃之而去。

从诗的内容方面来讲,当代的诗存在着反崇高、反共性、反意义等现象,而代之以虚拟、玩世、丑陋、庸俗等。境界是诗歌的灵魂,也是价值的最终所在,它并不浮出诗歌的表层,但却以它那不可触摸的光辉照亮全诗,没有境界的诗如珠玉失去光泽。现在有些诗不但缺乏境界,甚至以庸俗、低劣、丑恶入诗。伪道德、假崇高自然应该遭到批评,但若因此舍弃以“真善美”作为生命价值的导航,那实在是一种本质性的误导。

在全球化的今天,即使发生在遥远的天涯海角的变故,也会对全球、全人类起着牵一发而动全身的效果,信息时代人们的命运比以往任何历史时代都更紧密地捆绑在一起。因此,敏感的诗人不会像一只工蚁只忙碌着经营自己的巢穴,而不预见人类共同命运的走向。20世纪90年代以后的中国新诗,转向以个人的日常生活和非常个人化的情绪的描述为主题。个人感情的抒发是诗歌的本能,但关键在于不同高度的观察引出不同高度的情感,至少诗人不应该将自己紧闭在狭小的天地间。抒发强烈的个人色彩之情并非诗歌的全部,尤其当这种感情缺乏时代感时。因此,在全球化的今天,中国诗人应当将自己的目光转向世界形势的发展,多关心自己的国家和几千年的古老文化所可能面临的种种问题,像古今中外的许多伟大诗人一样写下对人类的生存和命运有着深远意义的诗,用自己的作品回答什么是诗、什么是诗人的责任这样重要的问题。

(摘编自章燕《中国新诗的发展进程及其出路——诗人郑敏访谈》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.诗人在诗歌创作中的主体性与科学家、画家、音乐家三者不一样,因为这三者没有系统的审美观点。 |

| B.诗歌主体性的理论在“五四”时代得到极大认同,以至当时的诗人写的新诗都与人的解放联系起来。 |

| C.当今中国新诗出现令人尴尬的局面,其原因之一是舍弃“真善美”的生命价值而导致了境界不高。 |

| D.全球化的今天对于诗歌创作中的时代性提出了更高的要求,诗人创作不能转向非常个人化的情绪的描述。 |

| A.《沁园春·长沙》中的“层林”“鹰”“鱼”等,表现诗人的意志情感,成为诗人主观情感的依托物。 |

| B.如果诗人不真实地袒露自己的内心,写出的作品就可能反映不出有时代特色的、民族性的人民心声。 |

| C.关于新诗创作中的个性色彩与时代性的关系,材料一和材料二都认为两者并不矛盾,又都特别强调了时代性。 |

| D.只要中国新诗人将自己的目光转向世界和时代,就能改变广大读者对新诗不满、失望和弃之而去的局面。 |

| A.“大众化诗歌率先提供一种民主开放的想象性文化空间,网络诗歌爆发出巨大的文化能量。”(光明网) |

| B.“我们这个时代恰恰是一个新意象新形象不断被创造出来的时代,新的经验、新的感受与全新的视野,都和以往大不相同。”(《中国青年报》) |

| C.“我们今天的诗人,不应以为新诗是白话体,就与古汉语无关。诗人首先要珍惜自己民族的精神文化遗产,赋予它当代的阐释。”(中国作家网) |

| D.“一方面诗是心灵的产物,另一方面心灵也必然会对时代有所感应。诗人是敏感的,他们能够凭着直觉捕捉到时代的种种风云变动。”(中国诗歌网) |

5.闻一多的《红烛》体现了“越是个性的,就越有普遍的价值”的论断,请根据诗歌《红烛》的相关内容,结合材料简要分析。

相似题推荐

材料一:

“伦”重在分别,在《礼记·祭统》里所讲的十伦——鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。“不失其伦”是在别父子、远近、亲疏。伦是有差等的次序。在我们读来,鬼神、君臣、父子、夫妇等具体的社会关系,怎能和贵贱、亲疏、远近、上下等抽象的相对地位相提并论?其实在我们传统的社会结构里最基本的概念,这个人和人来往所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。《礼记·大传》里说:“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。”意思是这个社会结构的架格是不能变的,变的只是利用这架格所做的事。

孔子最注重的就是水纹波浪向外扩张的“推”字。他先承认一个己,推己及人的己,对于这己,得加以克服于礼,克己就是修身。顺着这同心圆的伦常,就可向外推了。“本立而道生。”“其为人也孝弟,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。”从己到家,由家到国,由国到天下,是一条通路。

在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个“己”作中心的。这并不是个人主义,而是自我主义。个人是对团体而说的,是分子对团体。在个人主义下,一方面是平等观念,指在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;一方面是宪法观念,指团体不能抹煞个人,只能在个人们所愿意交出的一分权利上控制个人。这些观念必须先假定了团体的存在。在我们中国传统思想里是没有这一套的,因为我们所有的是自我主义,一切价值是以“己”作为中心的主义。

自我主义并不限于“拔一毛而利天下,不为也”的杨朱,连儒家都该包括在内。杨朱和孔子不同的是杨朱忽略了自我主义的相对性和伸缩性。他太死心眼儿一口咬了一个自己不放;孔子是会推己及人的,可是尽管放之于四海,中心还是在自己。子曰:“为政以德,譬如北辰,居是所,而众星拱之。”这是很好的一个差序格局的譬喻,自己总是中心,像四季不移的北斗星,所有其他的人,随着他转动。孔子并不像耶稣,耶稣是有超于个人的团体的,他有他的天国,所以他可以牺牲自己去成全天国。孔子呢,不然。

孔子的道德系统里绝不肯离开差序格局的中心,“君子求诸己,小人求诸人”。因之,他不能像耶稣一样普爱天下,甚至而爱他的仇敌,还要为杀死他的人求上帝的饶赦——这些不是从自我中心出发的。孔子呢?或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”这是差序层次,孔子是决不放松的。

在西洋社会里,国家这个团体是一个明显的也是唯一特出的群己界线。在国家里做人民的无所逃于这团体之外,像一根柴捆在一束里,他们不能不把国家弄成个为每个分子谋利益的机构,于是他们有革命、有宪法、有法律、有国会等等。在我们传统里群的极限是模糊不清的“天下”,国是皇帝之家,界线从来就是不清不楚的,不过是从自己这个中心里推出去的社会势力里的一圈而已。所以可以着手的,具体的只有己,克己也就成了社会生活中最重要的德性,他们不会去克群,使群不致侵略个人的权利。在这种差序格局中,不发生这问题的。

在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人关系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络,因之,我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

有论者指出:“血缘纽带是差序格局的出发点,也是日常人伦展开的起点。”在传统的乡土社会里,地缘是形成差序格局的物质性根基,人伦关系中的血缘关系则是维持这种根基的核心纽带。可见,差序格局在传统社会固有的体系中存在与运行,这个体系就是封建礼制。封建之“礼”既建构又维持着社会的人伦关系,“并因此使社会呈现出一种‘水波纹’式的差序格局。差序格局里既蕴涵着尊卑和远近,同时也包含着责任和义务”。古人云,爱有差等。由于地缘、血缘、姻缘、学缘、友缘等关系的远近及亲疏不同,人与人之间存在亲疏远近是人伦关系的必然,人不可能毫无差别地同等对待每个人。封建宗法社会差序格局的形成实际上是由地缘、血缘、尊卑观念、等级思想等诸多因素所影响造成的。

在以人伦关系为结构的古代社会里,“伦是有差等的次序”,传统社会的伦理观念讲究“贵贱有等”“内外有别”“长幼有序”“男女有别”“亲疏有差”“男尊女卑”“夫贵妻荣”“母以子贵”等,必然赋予人伦关系的差序性和等级性。在中国古代社会,君臣、父子、夫妇、男女、长幼等以一套严格的伦理界限区分,形成了差序的轻重等级,“差序格局否定人格平等的可能性,不承认权利义务之间的平衡,最终导致差序人格的产生”。因此,在以家庭和家族为结构单位的传统社会里,“中国人的‘家’就像一个圆圈,圈住了自己及与自己有亲密关系的人”,差序格局作为封建伦理的一种结构形式与结构表现,将每个人囿于“熟人”圈际内,实际上束缚了个体的自由发展。因为差序格局的内核是“礼”,而“‘礼’作为一种社会政治制度和伦理规范与‘仁’——最‘完美’的道德观念和品质融为一体,紧紧地束缚着个体、家族和亲族成员的行为规范”。可以说,尊卑观念、孝道思想、长幼关系等几乎所有的伦理规范都浓缩到了古代社会生活相关的礼俗活动中,并对人起着束缚作用。

(摘编自徐汉晖《差序伦理与差序格局的内生关系考论》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在差序格局的传统社会中,“伦”是人和人往来所构成的网络中的纲纪,主要用来维持一种有差等的社会秩序。 |

| B.孔子社会思想的关键在于推己及人,自己觉得对才去做,自己感觉到不对,或不舒服,就不要那样去对待人家。 |

| C.和自我主义者相处,尽量避免跟他讲“理”或“正义”,最好的切入是情感,用他所接受的某种情感去打动他。 |

| D.儒家是注意到相对性和伸缩性的自我主义,其道德范围有弹性,如强调用公正无私对待恶行,用善行回报善行。 |

| A.在差序格局里,国家概念模糊不清,“克己”是个人在社会生活中最重要的德性,而个体对群体则不那么具有约束力。 |

| B.在差序格局中,社会关系以自己为圆心向外逐层推及,是私人关系的逐渐增加,社会关系是由个体联系所构成的网络。 |

| C.在传统的社会里,地缘关系为差序格局的形成奠定物质基础,血缘关系则是维持人伦关系的起点,出发点和核心纽带。 |

| D.差序格局否定人格平等,权利义务不对称,并导致差序人格的产生,将每个人囿于狭小的圈际,束缚了人的自由发展。 |

| A.差序格局的中心人物一般有着良好的判断力和信息搜索识别的能力,故其圈内人员总能从中获得有益的所需信息。 |

| B.针对农村广告的特殊性,企业要转变观念和方法,改变传统广告传播渠道和手段,树立起信用至上的大广告意识。 |

| C.通过寻找差序格局中的活跃人物,对其施以影响,从而借以形成对该产品的从众心理和口碑效应,定会受益匪浅。 |

| D.企业在农村的广告宣传可能会使消费者不断逃避广告,这就使差序格局为差序中的农村消费者提供便利带来可能。 |

5.请简要梳理材料一的行文脉络。

材料一:

①艺术是意造空中楼阁来慰情遣兴,而这种楼阁是如何建筑起来的?

②先拿艺术作品做实例。如王昌龄的《长信怨》:“奉帚平明金殿开,暂将团扇共徘徊。玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来。”王昌龄不曾留下他作诗时心理历程的记载,但我们借助心理学的知识来从文字上分析,也可以想见大概。

③他必定使用想象。想象就是在心里唤起意象。如看到寒鸦,心中就印下寒鸦的影子,知道它像什么样,这种心镜从外物摄来的影子就是“意象”。意象在脑中留有痕迹,看不见寒鸦时仍可想到寒鸦像什么样,甚至于从来没有见过寒鸦,别人描写给你听,你也可凑合已有意象推知大概。

④想象有再现的,有创造的。一般的想象大半是再现的。原来从知觉得来的意象如此,回想起来的意象仍是如此。比如我昨天看见一只鸦,今天回想它的形状,丝毫不用自己的意思去改变它,就是只用再现的想象。艺术作品不能不用再现的想象。比如这首诗里“奉帚”“金殿”“玉颜”“寒鸦”“日影”“团扇”“徘徊”等等,在独立时都只是再现的想象。

⑤但只有再现的想象决不能创造艺术。艺术既是创造的,就要用创造的想象。创造的想象也并非从无中生有,它仍用已有意象,不过把它们加以新配合。王昌龄的《长信怨》精彩全在后两句,这后两句就是用创造的想象作成的。人人都见过“寒鸦”和“日影”,却从来没有人想到班婕妤的“怨”可以见于带昭阳日影的寒线。但这话一经王昌龄说出,我们就觉得它实在是至情至理。从这个实例看,创造的定义就是:平常的旧材料之不平常的新综合。

⑥从理智方面看,创造的想象可以分析为两种心理作用:一是分想作用,一是联想作用。“分想作用”就是把某一个意象和与它相关的许多意象分开而单提出它来。这种分想作用是选择的基础。许多人不能创造艺术就因为没有这副本领。有分想作用而后有选择,只是选择有时就已经是创造。画家在一片荒林中描出一幅风景画来,就是在混乱的情境中把用得着的成分单提出来,把用不着的成分丢开,来造成一个完美的形象。诗有时也只要有分想作用就可以作成。例如“采菊东篱下,悠然见南山”等名句就是从混乱的自然中划出美的意象来,全无机杼的痕迹。联想是知觉和想象的基础。艺术不能离开知觉和想象,就不能离开联想。联想可分为“接近”和“类似”两类。比如这首诗里所用的“团扇”这个意象,班婕妤第一次用它时,是起于类似联想,因为她见到自己色衰失宠类似秋天的弃扇;王昌龄用它时则起于接近联想,因为他读过班婕好的《怨歌行》,提起班婕妤就因经验接近而想到团扇的典故。

⑦“怀古”“忆旧”的作品:大半起于接近联想,例如看到赤壁就想起曹操和苏东坡。《诗经》中“比”“兴”两体都是根据类似联想。比如《关雎》就是拿雎鸠的挚爱比夫妇的情谊。因为类似联想的结果,物可变成人,人也可变成物。

⑧这两种都属于象征。象征的定义可以说是:“寓理于象。”《长信怨》一诗中的“昭阳日影”便是“象”,象征皇帝的恩宠;“皇帝的恩宠”是“理”,但如果我们一定要把它明白指为“皇帝的恩宠”的象征,又未免以迹象绳玄渺了。诗有不可以解说出来的地方,不可以言传的全赖读者意会。

(摘编自朱光潜《谈美》)

材料二:

柳宗元有个十分重要的命题:“夫美不自美,因人而彰。兰亭也,不遭右军,则清湍修竹,芜没于空山矣。”这段话提出了一个思想,自然景物要成为审美对象,要成为“美”,必须要有人的审美活动,必须要有人的意识去“发现”它,去“唤醒”它,去“照亮”它,使它从实在物变成“意象”(一个完整的、有意蕴的感性世界)。外物是不依赖于欣赏者而存在的,但美并不在外物。或者说,外物并不能单靠了它们自己就成为美的。美离不开人的审美体验。

一般人之所以容易接受美是客观的观点,其中一个原因是他们看到物是客观的,因此他们觉得物的美当然也是客观的。这座山是客观的,那么这座山的美当然也是客观的。这里的错误是把“象”与“物”混淆起来了。在审美活动中,我们所面对的不是“物”,而是“象”,“物”的有用性以及它的自然科学属性是不被注意的。审美观赏者注意的是“象”。在审美观赏者面前,“象”不等于“物”。一座山,它作为“物”,相对来说是不变的,但是在不同的时候和不同的人面前,它的“象”却在变化。“物”是实在的世界,“象”是知觉的世界。竹子是“物”,眼中之竹则是“象”。“象”是“物”向人的知觉的显现,也是人对“物”的形式和意蕴的揭示。当人把自己的生命存在灌注到实在中去时,实在就有可能升华为非实在的形式——象。这种非实在的形式是不能离开人的意识的。

这正是朱光潜一贯强调的观点。朱光潜谈美,总是一再强调指出,把美看作天生自在的物,乃是一种常识的错误。他指出,“象”不能离开“见”的活动,有“见”的活动,“象”才呈现出来,所以美的观赏都带有几分创造性。

(摘编自叶朗《美在意象》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.诗人的想象经过再现、创造就可以唤起意象,从而建造出内心的空中楼阁,借此来慰情遣兴。 |

| B.创造的想象可以分为两种心理作用:一是分想作用,一是联想作用。而分想作用是选择的基础。 |

| C.联想是知觉和想象的基础,分为“接近”和“类似”两类,“怀古”“忆旧”作品属于接近联想。 |

| D.柳宗元认为美离不开人的审美体验,须用“意识”使它从实在物变成“意象”,从而成为审美对象。 |

| A.朱光潜引用陶渊明的诗句是为了论证分想作用的重要性,引用王昌龄的例子则是为了阐述经验联想的内涵。 |

| B.诗歌中所体现的情感,实际上是因为外“物”经过了诗人的“象”化,是不可以言传的,全赖读者意会。 |

| C.因为“物”是客观的,相对来说稳定,而“象”是主观的,是变化的,所以“物”和“象”不能等同视之。 |

| D.朱光潜谈美,一再强调外在的“象”不能离开审美主体的“见”的活动,这与柳宗元的观点异曲同工。 |

| A.元代诗人张可久的《折桂令·九日》中“回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦”中的“寒鸦”是借创造的想象创作的。 |

| B.《孔雀东南飞》开头“孔雀东南飞,五里一徘徊”两句与《诗经》的主要表现手法“赋、比、兴”都属于类似联想。 |

| C.张若虚的《春江花夜月》中“春江潮水连海平,海上明月共潮生”就是从混乱的自然中划出美的意象来,全无机杼的痕迹。 |

| D.苏轼《江城子·乙卯正月十二日夜记梦》中的“月夜”“松岗”是因为作者的“见”的活动而成为审美对象的。 |

5.宗白华先生说“一切美的光是来自心灵的源泉”。请结合材料二,谈谈你对此的理解。

【推荐3】阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

古人教人作诗,总结了不少格法。这些格法论对认识和把握诗妙是有帮助的。只是古人概括的各种格法,显得琐碎而刻板,故常常遭到抨击。但从来法之用,全赖灵心妙运。有灵心,则触处皆活。如何创造性运用才能使古人格法论活于当下?先看苏轼一首七律《寿星院寒碧轩》:

清风肃肃摇窗扉,窗前修竹一尺围。

纷纷苍雪落夏簟,冉冉绿雾沾人衣。

日高山蝉抱叶响,人静翠羽穿林飞。

道人绝粒对寒碧,为问鹤骨何缘肥。

我在教学中先告诉学生,古人写诗讲究血脉针线,一如今人所谓章法结构。请用简单几句话说明这首诗的血脉针线。提示一下:在题目中找出关键字。学生立即说出“寒”“碧”。再看诗,马上明白前六句一句“寒”一句“碧”,第七句将“寒碧”说破,那第八句呢?再看题目,还有什么重要的词——当然是“寿星”。第八句补足了题目。这类格(章法),在古人可称之为“二字贯串”。

但有两个问题:第一,如此解读是不是将作品游戏化了?第二,这对把握诗之蕴含有什么帮助?第一个问题,这首诗本身就是游戏笔墨,并非解读的游戏化。诗人在诗中表现其巧思,有呈才意味;尾联还是对“道人”的调侃,更是友人间的打趣。第二个问题,这类诗未必有什么深刻蕴含,一定要寻找,也不过是对如此清幽之境的怀恋与向往。

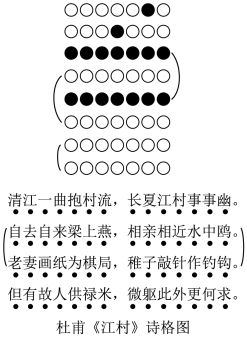

古人总结之“格”及其例诗,可否发挥其用帮我们悟得诗妙呢?当然是可以的。如元人范德机撰《木天禁语》列“七言律诗幸法”有十三格,其中“二字贯串”以杜甫《江村》为例,又注“三字栋梁在内”,并附有诗格图。

所谓“二字贯串”与“三字栋梁”,《木天禁语》并没有给出解说。按图所标为两“村”字,应该有误。一般理解当为“江”“村”二字。“三字栋梁”,按明人梁桥《冰川诗式》的说法,是“妻”“纸”“棋”,显然没有意义。参考有关诗例,分析这首诗,可以认为是“事事幽”三字。又古人“事”“物”字义往往互借,根据该诗中间两联内容,“事事”可以理解为“事事物物”。《冰川诗式》对“二字贯串”的解释是:“起联立二字,中两联分应之,或每联各句应之。结联脱言,亦要含意。”这个“应”讲的就是“贯串”,即血脉针线。借鉴古人之说,发挥我们的智慧,可以对这首诗作很好的品鉴了。

古人格法论对解读品鉴诗歌,只是一种帮助,而不能解决所有问题。在强调诗心妙悟的前提下,它可帮助我们把握方向,找到关键,深入透析,理清脉络,揭示诗旨,领悟妙趣。

(摘编自查洪德《古代诗歌之格法与妙趣》)

材料二:

中国古代散文结构主要有流线式和散点式等形式。

“流线式”是指作者的思路呈直线型,围绕中心话题,循着时间或情理发展的顺序,或由原因到结果的顺序进行结构,事物的发生、发展、结果和过程分别对应文章的开头、中间与结尾,来龙去脉一目了然。这类散文一般按时间或事情发展的先后顺序展开,有时也会采取倒叙手法,将结果或某个突出的片断置于前面,然后再阐明原因或交代事件的原委,不但起到突出重点的作用,而且结构既富有变化,又做到了条理清楚。晋代陆机在《文赋》中就曾提到:“选义按部,考辞就班”“或因枝以振叶,或沿波而讨源”,要求按照一定条理来谋篇布局。此类结构容易入手,运用十分广泛。如荀子的《劝学》《修身》等,全文紧扣一个中心论点,层层剖析,步步推进。

“散点式”结构不受时空限制,不受人物身份的约束,作者的思绪在服从主题需要的前提下,围绕话题,由此及彼,驰骋想象。无论选材还是布局,都较为自由,纵横捭阖,洒脱自然。这种结构最早出现于庄子散文中。庄子有一种独与天地精神往来而不傲睨万物的超越世俗的态度,所以他的散文也超脱了世俗的约束,挥洒自如,错综变化,汪洋恣肆。《逍遥游》中,数十个寓言,一会儿描绘大鹏搏击云天的波澜壮阔的画面,一会儿又用悠闲的笔触勾勒出一幅迷蒙广漠的图画。时而惊雷阵阵,时而和风细雨,跌宕起伏,变幻莫测。不过,“散点式”结构也不是信马由缰,毫无拘束,而是必须紧扣中心来发挥,起承转合的基本要求仍然需要,也就是人们常说的“形散而神不散”。因此,它对作者驾驭全局能力的要求也是最高的。苏轼将这种结构发挥得淋漓尽致,他在《文说》中讲:“吾文如万斛泉源,不择地皆可出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难,及其与山石曲折,随物赋形而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于所不可不止。”苏轼能宛转自如,通脱自然,闲散中又贯穿流畅完整的意脉,随心所欲而不逾矩。达到了散文形式构造上的极致。

(摘编自陈智敏、朱志荣《论中国古代散文的结构》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.七律《寿星院寒碧轩》是一首带有文字游戏特点的诗,苏轼在诗中有借巧思张扬自己诗才的倾向。 |

| B.在解读品鉴诗歌时,古人格法论发挥的作用微乎其微,而诗心妙悟可以直接把握方向,揭示诗旨。 |

| C.“形散而神不散”指的是散文要有起承转合的结构特点,散文作者要具有驾驭文章整体结构的能力。 |

| D.中国古代诗歌和散文都十分讲究章法、结构、布局,散文借鉴了诗歌的结构特点形成了自己的样貌。 |

| A.材料一,再现了师生互动的场景,来解读苏轼的一首诗,既生动活泼,又平易近人。 |

| B.材料一中作者指出了《木天禁语》对杜甫《江村》解说应该有误,并进行了合理修改。 |

| C.从材料二引用的《文赋》和《文说》的片言只语看,两文都善于用形象去阐述道理。 |

| D.材料一和材料二对古代诗歌和散文结构特点的论述,对我们鉴赏古诗文会有帮助。 |

| A.陶渊明《桃花源记》:先写渔人进入桃花源的情景,再写渔人来到桃花源的感受,最后写渔人离开后的一些情况。 |

| B.杜牧《阿房宫赋》:首先描写阿房宫的建筑,接着描写阿房宫的美人珍宝,然后转入议论,最后总结历史教训。 |

| C.苏轼《赤壁赋》:开头交代时间、地点、人物,接着写游览、饮酒、箫歌,然后细写苏子与客对话,最后概写醉酒、天明。 |

| D.《庄子·庖丁解牛》:先描述庖丁解牛的情景,接着叙述庖丁解答文惠君的疑问,最后交代文惠君在庖丁话语中得到启发。 |

5.材料一说“借鉴古人之说,发挥我们的智慧,可以对这首诗(杜甫《江村》)作很好的品鉴了”,请结合“诗格图”和材料一的相关文字,对《江村》“二字贯串”的特点进行简要分析。