材料一:

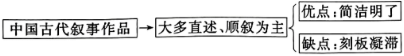

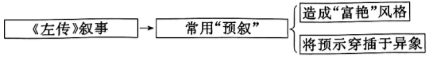

中国古代的叙事作品大多以直述和顺叙为主,这种叙事方式虽能简洁地对历史进行记述,却造就了较为刻板凝滞的叙事风格。而《左传》叙事正打破了这一现象,成为中国古代叙事文学中的“另级类”。它擅长运用多种叙事技巧,活跃文本,使叙事带有“富艳”的风格。尤其是它常在历史记述中运用预叙手法,将对未来的预示穿插到与人物相关的种种异象中。这一独特的手法,避免了史书记述的单一叙事,增加了叙事文本的趣味性。

而这种手法在与人物相貌有关的异象中表现得最为突出。在左氏笔下,人物异貌的现象不在少数。他们一出生便带有异于常人之处,或虎状豺声,或手有异纹。此类现象往往带有某种预见性,暗示着此人今后异于他人的特殊际遇。从这一角度出发,人物的相貌之异可以理解为一种预叙。虽然不同于占卜、预言之类显而易见的预见性叙述,但其特殊的相貌就已经包含着对未来事件的暗示,如《左传·宣公四年》所记子越椒之貌。子越椒出生时便有着熊虎之状、豺狼之声,因此子文感到不详,极力劝子良杀了子越椒,并预言不杀他则必有灭族之灾,子良不肯。而后子越椒果然残虐无德,若赦氏如子文所预言,惨遭灭族。

(摘编自赵嘉鑫《预叙在〈左传〉人物异象中的功用探赜》)

材料二:

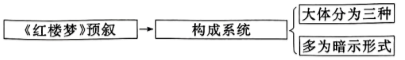

《红楼梦》采取种种带有暗示性的手法进行预叙,具体形式灵活多样,大体有三种。

一是通过图画的形式。如第五回所写的“金陵十二钗正册”第一页“画着两株枯木,木上悬着一围玉带;又有一堆雪,雪下一股金簪”,这幅画不仅暗含林黛玉、薛宝钗的姓名,而且还暗示了两人不幸的命运。

二是通过诗词曲的形式。如第五回所写的《红楼梦》套曲,其中《终身误》云:“空对着,山中高士晶莹雪;终不忘,世外仙妹寂寞林。”这实际上预示了贾宝玉和林黛玉、薛宝钗三个人的结局及贾宝玉当时的思想和情感。

三是通过谜语、酒令等形式。第二十二回诸人所制谜语,其谜面和谜底都带有预言色彩,如贾政所想:“娘娘所作爆竹,此乃一响而散之物。……今乃上元佳节,如何皆作此不祥之物为戏耶?”作者通过贾政之思对读者作出一种暗示,提醒他们注意这些谜语背后的内涵。

上述这些预叙方式与全书人物的塑造、故事的叙述有机地融为一体,构成了一个较为完整、严密的预叙系统。这些预叙大多是以暗示的形式进行,之所以如此,也与诗词、谜语等文学样式本身所具有的模糊性、双关性特点有关,它使作品中的不少语句获得双重蕴涵:一方面以字句表面的含义参与、完成作品的叙事,另一方面则隐藏着另一层具有预言、象征性的内涵。从艺术表达的角度看,它使作品的蕴涵更为丰富,读者在阅读时,有一种近乎猜谜的艺术享受,主动性和参与性都大大增强。

(摘编自苗怀明《论〈红楼梦〉的叙事时序与预言叙事》)

材料三:

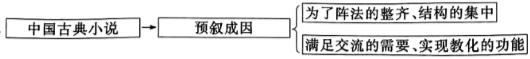

纵观我国古典小说漫长的发展历史,可以看出它的突出特点及深受民间口头文学的影响,民间讲故事的艺术犹如盐溶于水般流进了中国古典小说的筋脉。

首先,讲故事的艺术是说和听的艺术。一则故事可能要说上一天两天甚至一月两月,为了使故事听起来不散漫,说起来不混乱,于是有经验的说书人一般会在整个故事情节展开之前对全书做出导向性的暗示,这样无论是说还是听都不会乱了阵法而导致结构的散逸,这样听众才会有耐心跟着说书人的节奏进入情节,小说的魅力才可能产生。

再者,讲故事的艺术是普通大众的艺术。德国本雅明说:“讲故事的人有两种类型,一类是当地住户的农民代表,另一类则是商船上的水手,大家劳累了一天,点起了油灯,围在一起,于是,讲故事的艺术家便诞生了。”迥然不同于现代孤独的书斋小说家,而更类似于戏剧需要观众和演员的交流,于是预叙的产生便水到渠成了,预叙通过预告预先为读者提示一种特殊的接受,将读者带入一种特定的情感态度中,随之开始唤起阅读的期待,同时激发读者创造的激情,同作家一起进入故事情节的设计与实现中,不再是局外人,而是参与者了。

最后,古典小说具有较强的教化意识,古典小说通过预叙使读者获得整体的情节,从而达到对人生宇宙的彻悟,不会因情节的散逸削弱感悟力量。

总之,古典小说的讲故事的特点,形成了预叙由结到解的特质,在结与解的对峙中形成了审美的张力。

(摘编自吴建勤《中国古典小说的预叙叙事》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.相对来说,占卜、预言对于事件的预见性叙述属于显性预叙,而《左传》中的以特殊的相貌暗示未来事件属于隐性预叙。 |

| B.诗词、谜语等文学样式的模糊性、双关性使作品中的一些语句在表面含义之下隐藏着深层含义,这些含义都属于“预叙”。 |

| C.一则故事可能要讲上很长时间,只要说书人对全书做出导向性的暗示,听众就会跟随说书人的节奏进入情节,感受到魅力。 |

| D.古典小说通过预叙使读者获得整体的情节,这种整体性会增强读者的感悟力量,让读者在对人生宇宙彻悟后可以教化他人。 |

| A.材料一分析了《左传》作为史书对直述、顺叙的突破,材料二分析了《红楼梦》作为小说在预叙方式上的灵活多样。 |

| B.材料二认为预叙与全书的人物塑造、故事叙述有机融合,才算构成了较为完整、严密的预叙系统,这种观点很辩证。 |

| C.材料三引用德国本雅明的言论,直接论证了讲故事的艺术是普通大众的艺术以及预叙在我国古典小说中是必要的。 |

| D.材料一、二均使用举例论证的方式,使道理深入浅出;材料二、三均采用总分总的论证结构,使文章思路清晰。 |

相似题推荐

“拙”是中国艺术的灵魂,它是艺术中的一种根本性趣味,在中国不懂得“拙",就不知道怎么做建筑、造园林,刻印章,写书法、画图画、品戏曲,拙跟巧是相对的,老子讲“大巧若拙”,大巧是最高的巧,拙是不巧,最高的巧是不巧,他的意思并不是要追求不巧。一般来说,人总是喜欢追求巧,而不喜欢不巧的东西。如工艺,就是追求巧的过程,但古代有一句话叫“大匠不斫”,是说最有本事的工匠人,没有雕琢的痕迹。

扬州八怪之一金农,是清代康熙到乾隆时期一个著名书画家,他把中国古拙传统推到极高地步。他曾在一幅梅花图上用他特有的古隶题有七个大字:“损之又损玉精神。”“玉”是梅花,“损之又损”来自老子:“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为。”老子的道是“损”道,“为道日损”是中国艺术的一个定律,是要从表象世界走向真实世界,追求内在的东西,“损”道不是做减法,“损” 道就是拙道。

中国人特别喜欢石头,“石头”也呈现了一种拙趣。老子说:“不欲琭琭如玉,珞珞如石。”老子不愿做一块琭琭的美玉,虽有令名,但经过刮垢磨光的无数次打磨,成了被塑造的对象,这样就是有为,背离自然之旨。他宁愿“珞珞如石”——做一块坚硬的未雕的石头。

儒家好玉,道禅好石,两种不同的思想指向,正好反映对秩序的不同看法,也体现出不同的人格指向。没有理性的社会是混乱的社会,缺乏礼仪的人生是粗鄙的人生。但当知识、理性、礼仅发展到与人的真实生命追求相反的程度时,就成了人的生命的负面力量,正是在这个意义上说,这两种思想都有价值,相互补充,以成传统中国思想之大观。

文人艺术对假山有一种偏爱,它有特别的美感。假山是人们运用石科“叠”的、“掇”的,做出一片风景,也演绎着创造者的一片灵心,真正的叠石者,不是简单的“石工”,而是独抒性灵的艺术家,杂乱之石,叠起胜景,配之以明花疏树,建之以陂陀平间,引之以涧瀑清泉,幕之以藤情蕉影,再辅之以蓝天自云,月上柳稍。

假山的美就是“拙”,“拙”就是把巧的东西去掉,把目的性的东西去掉,要巧夺天工。明代计成强调:一切艺术都是人作的,作得就像没有作过一样,作得就像天工开物。他突出中国艺术的一个基本思想,一切艺术都要在遵循自然的原则下规避人工秩序。这里面正体现出一种追求“拙”——天趣的精神。

所以,大巧若拙不是愚蠢哲学,而是让你放弃外在目的性的攫取,追求内在真实的体验。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.“为道日损,损之又损"体现了道家的无为思想,与艺术上的拙道有相通之处。 |

| B.中国艺术所追求的拙和巧是相对的,拙其实就是巧,大巧若拙就说明了这点。 |

| C.玉和石分别对应儒家和道家的思想,玉要求以礼琢磨,石要求复礼后归于无为。 |

| D.假山的美是创造者凭着他的灵心演绎出来的,巧夺天工就是要摒弃自然造化的痕迹。 |

| A.文章从巧与拙的相对性入手,较为深入地阐述了大巧与不巧(也就是“拙")的关系。 |

| B.文章通过儒道两家的不同思想指向、人格指向的对比,阐明在艺术上应弃儒就道。 |

| C.文章花大量篇幅论述假山之美,意在强调中国艺术十分注重追求艺术的大巧——拙趣。 |

| D.文章提出论点后,从思想理论和艺术实践角度加以分析,指出追求大巧若拙的意义。 |

| A.在中国,如果你不懂拙趣,我们就难以与你谈及关于中国的艺术趣味的问题。 |

| B.金农的“损之又损玉精神”表明中国艺术要追求内在的东西,追求抽道。 |

| C.老子强调既要“损之又相”又要“珞珞如石”,表明圣人思想有时也难免前后矛盾。 |

| D.中国艺术强调要遵循自然的原则,规避人工秩序,但并不排斥人为因素干预。 |

随着社会历史的不断发展,绘画逐渐独立成科。中国绘画在长期的艺术实践中形成了自己独特的美丑艺术风格,屹立于世界艺术之林。

史前社会是我国美术的起源和萌芽时期。在新石器时代,社会的物质生产得到了一定的发展,人们开始使用陶器,并在彩陶上绘制一些植物纹、几何纹、动物纹等比较抽象的装饰纹样,具有浓郁的神秘意味。人们绘制的这些图案大都与巫术祭祀、氏族部落等有着密切的关系,多数出于对未知事物的敬畏和崇拜。

先秦时期,中国步入了青铜时代,同时帛画也开始兴起。目前我国出土的最早的帛画便是战国时期的《人物御龙帛画》,画中的人物形象多以侧面呈现,居于画面中心,部分地方施以平涂。人们不仅开始注意到画面的布局安排,还极力想把人物刻画得更为生动精细,可见在当时人们已具有了审美意识。

秦汉时期,社会稳定,经济也有所发展。由于汉代统治阶级倡导“罢黜百家,独尊儒术”,受当时政治的影响,绘画表现了孝子、烈女等符合儒家思想观念的历史人物故事,承担着教化的作用。此时,人们往往把绘画与美和善的伦理道德联系起来,将具有忠节孝义品德的人视为“美”,更加注重内在心灵的善和美好。

魏晋南北朝时期是我国古代绘画发展的重要时期,这一时期出现了历史上第一批有记载的画家,绘画理论著作也开始出现。东晋画家顾恺之提出“以形写神”,相比于外在形态的美丑,更注重内在气质、精神品格的表达。后来,人们把气韵生动的范畴扩大到山水花鸟题材的绘画中,这种审美观念至今有着重要的影响。

文人画在宋元时期兴起,占据画坛重要地位,中国古代绘画对于美丑的评判也深受其影响。文人画家认为作画应“写胸中逸气耳”,十分强调抒发主观情感。后来,元明清乃至近现代绘画的审美观念和创作观念都受其影响,并以此为标准来衡量画之美丑,也成为后世衡量绘画美感的一个重要准则。

中国古代绘画十分注重营造画面的意境美,追求情景交融、虚实相生,以此作为美的最高境界。人们喜欢在画中留有空白,但空不代表无。南宋画家马远突破山水画的全景程式而画边角之景,其代表作《踏歌图》的下段画巨石于左角,加以溪流、石桥、踏歌而行的老农;中段留大量空白,以云气相隔;上段画松林掩映楼阁。整个画面虚实相生,给人以灵动轻盈之感,使人观后韵味无穷,达到了一种“象外之象”“景外之景”的艺术意境。

此外,中国古代绘画也会将丑的事物形象作为创作依据,使其经过画家的审美意识将其转化为艺术美。如南宋画家梁楷《泼墨仙人图》中,人物秃顶敞怀,五官挤在一起只占整个头部的四分之一,通过夸张手法,寥寥几笔把人物垂眉撇嘴的醉后形象表现得淋漓尽致,看似怪诞丑陋,却别有一番艺术趣味。

由于个人修养、所处社会环境的不同,人们关于美与丑的观念也有差异。同时,由于这种审美观念受时代、政治、经济和思想文化的影响,人们对美的认识多包含着善的含义,在绘画中注重意趣和画面意境的营造,以及内在精神品格的表达等,这些都是中华民族在长期艺术实践中形成的审美观念,成为中国绘画不可或缺的一部分。

(摘编自晋一敏《中国古代绘画艺术中的美丑观》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.新石器时代,人们在彩陶上绘制具有浓郁神秘意味的装饰纹样,多数出于他们对未知事物的敬畏和崇拜。 |

| B.秦汉时将孝子、烈女等符合儒家思想观念的历史人物故事作为绘画题材,是因为受到了当时政治的影响。 |

| C.更看重内在气质、精神品格表达的“以形写神”的理念不是现在才有的,而是由东晋画家顾恺之提出的。 |

| D.大千世界中美的事物形象与丑的事物形象都可作为绘画题材,只不过,前者比较普遍,后者只偶尔出现。 |

| A.文章首段指出“中国绘画在长期的艺术实践中形成了自己独特的美丑艺术风格”,点明绘画艺术美丑观的论题。 |

| B.文章第二段至第六段以时间为顺序,主要论述中国古代绘画艺术的起源、萌芽及兴起,层层推进,脉络清晰。 |

| C.文章运用南宋画家马远的代表作《踏歌图》的事例论证了中国古代绘画追求情景交融、虚实相生的意境美。 |

| D.文章最后一段既指出了审美观念不是一成不变的,又对文中所涉及的中国绘画艺术的审美观念进行了总结。 |

| A.先秦时期的人们已经具有了审美意识,绘画注重人物气韵的刻画,画中人物形象多以侧面呈现,居于画作中心位置。 |

| B.我国美术的起源和萌芽可追溯到史前时期,但直至魏晋南北朝时期才出现画家,此前的画作都由人们集体创作而成。 |

| C.在绘画作品的审美鉴赏中,要看是否有作者主观情感的抒发,若有主观情感的抒发,则具美感,否则,就不具美感。 |

| D.审美观念会受到时代、政治、经济和思想文化等的影响,因此,我们在鉴赏绘画作品时宜将其与这些因素结合起来。 |

【推荐3】材料一:

“新乡贤”文化建设以其深厚的历史传承和创新性的当代建构,成为社会主义核心价值观引领下的时代诉求。

在今天的“城乡一体化发展”战略进程中,“新乡贤”的时代角色十分突出。他们很多人出自于乡村,成就于城市;成长于乡土,弄潮于商海,在乡村与城市的内在关联上,具有天然独特的优势。在现代化进程的趋势中,从基层乡土去看中国社会或文化的重建问题,主要是怎样把现代知识输入中国经济中最基本的生产基地乡村里去。作为输入现代知识必须的人这一的媒介,“新乡贤”的社会建构,具有尝试破解百年中国乡村社会发展困境的珍贵价值。

传统中国文化深植于乡土之中,人和地在乡土社会中有着感情的联系,有着一种桑梓情谊----落叶归根的有机循环中所培养出的精神。在中国家族、乡土文化传承中,具有深厚的根系和广阔的脉系。乡土文化的有机循环,一如费孝通先生所言:“从农民一朝的拾粪起,到万里关山运枢回乡止,那一套所系维着的人地关联,支持着这历久未衰的中国文化。”“新乡贤”文化建设无疑秉承和凸现着这一传统文化的底色。

(摘编自王先明《“新乡贤”的历史传承与当代建构》)

材料二:

城镇化已经变成成了一个滋味复杂的命题,近20年以来,它陆续将诸多治理困境呈现给了转型中的中国。在这当中,乡村空心化、乡村文化断裂、农村社会治理失败尤其令人忧心。人们的普遍感受是,中国乡村已经被一路高歌猛进的城镇化抛在了身后。正气喘吁吁地奔跑在它狭长的影子中。

稍微盘点—下就会发现,近年来以城镇化为关键词的农村报道少见正面的消息,浙江上虞“乡贤文化”确实是难得的例外。在这里,公共服务普及、基层民主建设与乡土文化的延续,公序良俗的形成有机地结合到了一起,一个兼具乡土性与现代性,既存续了人文精神,也展现了现代公共治理规律的新型乡村模式,呈现在人们眼前。

乡土社会是最能体现中国传统文化特征的地方,也是中国现代转型中最艰难的部分。费孝通先生曾言,“从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊”。现代社会是法理社会,乡土社会是礼俗社会;现代社会崇尚契约精神,乡土社会通行伦理规矩,简单嫁接与拿来主义在这里是行不通的。成功的乡土社会治理,需要礼乐政刑综合为治,需要从现代公共治理和传统人文精神中找到双重支点。

上虞的“乡贤文化”,正是对这两个方面的有机结合。乡贤是从乡村走出去的精英,他们回乡安度晚年,不仅能以自己的经验、学识、专长、技艺支援新农村建设,还能以自身的文化道德力量教化乡民、泽被故土。他们既了解乡土文化心理,又熟谙现代社会规则,既经历过传统文化熏陶,又具备了现代人文精神。他们离乡与返乡的过程,正是在文化意义上打通乡土社会与现代社会的过程,而他们返乡支援农村建设的过程,也是乡土社会启蒙和转型的过程。

因此,对乡村治理而言,发挥乡贤作用、培育乡贤文化要会用劲、用巧劲。上虞的做法有其地域特色,是地方政府有效探索的成果,但其所体现的“方法论”,当是中国乡土社会转型和城镇化的必然选择。它以自身的成功再次重申了两个判断:一、中国传统文化能够为现代社会治理提供智慧,二、中国社会必须以自身文化为基点完成现代转型。今天我们所致力于探索的“治理体系与治理能力的现代化”,需要以这两个判断为前提。

招商引资不算难,打造特色经济不算难,将某一地的GDP提升到某一数字也不难。对于城镇化中的乡村,最难的是继承和重塑乡土文化,重新找到自身角色,搭建一个“法情允谐”的基层治理构架,找到公共治理规则与传统礼俗的最佳平衡点。上虞的“乡贤回乡”提供了一个很好的样板,也为乡村治理命题设置了一个讨论层次,应该有更多的探索在这个层面上进行。

(摘编自《浙江“乡贤文化”与乡村治理的采访和思考》)

材料三:

“乡贤文化”要“新”在与核心价值观的契合上。“乡贤”,过去多指有文化、有识见又善行乡邻的贤达之人。有史以来,乡贤就是维系中国乡村运转的重要力量。乡贤文化作为管理文化在中国乡土的一种表现形式,所以绵延不绝,显有其相当的存在价值与现实意义。然而,也应看到,我们现在涵育的“乡贤文化”,其主体不仅有别于旧时代乡贤,而且文化内涵既应传承过去见贤思齐、崇德向善的重要要素,更有着契合并促进社会主义核心价值观的鲜明指向。况且,并不仅仅是有文化、能说会道的就是“新乡贤”,根本是要紧密联系乡村实际,围绕核心价值观在农民群众中的确立与弘扬来干事情、做贡献。明乎此,“新乡贤”才具有适应时代需求的新目标。“乡贤文化”的涵育才能保障社会主义特质的新方向。

“新乡贤”的确立成长与“新乡贤文化”的培育涵养,并非一蹴而就,既需要在火热的新农村建设中锻炼提高,更需要在核心价值观的落细、落小、落实上构建养护,还需要以乡情、乡愁为纽带,吸引和凝聚社会贤达反哺桑梓、造福乡里,扶持“新乡贤”,推介发展“新乡贤文化”。

(摘编自姬建民《涵育“乡贤文化”贵在其“新”》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.“新乡贤文化”建设需要以中国乡土文化为底色,也需要以社会主义核心价值观的不断创新为引领。 |

| B.近年来农村在城镇化进程中出现了很多负面报道,这都是“乡贤文化”的作用没能充分发挥造成的。 |

| C.材料二在实践中为材料一提供了观察样板,这一样板可能具有个性特点,但也反映了一些共性问题。 |

| D.材料三对乡贤进行了符合时代价值观的定义,这里的“新乡贤”和材料一、二中“乡贤”的含义相同。 |

| A.想要破解百年中国乡村社会发展困境,需要大力发展经济,也需要培育更多“新乡贤”重建乡村。 |

| B.我国城镇化让人们滋味复杂,是因为城镇化给农村带来了许多治理困境,更因为其取得一些成绩。 |

| C.只有落实好浙江上虞做法重申的两个判断,才能做到中国乡土社会治理体系与治理能力的现代化。 |

| D.“新乡贤”的确立成长与“新乡贤文化”的培育涵养需要多方发力、多点突破,不能急功近利。 |

| A.“法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文和设立若干法庭,重要的是看人民怎么去应用这些设备。” |

| B.“社会秩序范围着个性,为了秩序的维持,一切足以引起破坏秩序的要素都被遏制着。” |

| C.乡土社会里的权力结构“在人民实际生活上看,是松弛和微弱的,是挂名的,是无为的”。 |

| D.“传统的形式是不准反对的,但是只要表面上承认这形式,内容却可以经注释而改变。” |