阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

信仰是人的最基本、最深刻的精神活动,体现着人对价值理想的建构或最高价值的承诺,融系着人对精神家园和终极关怀的寻觅,因而它在根本上影响人的精神生活和社会活动,凝聚或整合着人的世界观、价值观、人生观。从信仰的客体或对象看,信仰可以区分为对美好社会制度的信仰、对理想人生的信仰,也可以区分为宗教信仰、政治信仰、道德信仰、法律信仰等,但无论哪一种信仰,信仰的主体归根结底是每一个具体的、活生生的个体。阶级、政党、民族、国家都是由自己的每一位成员组成的,阶级、政党、民族、国家的信仰只能在其每一位成员的心目中获得真正的存在。所以,马克思主义哲学既要从阶级、政党、民族、国家的视域研究信仰,更要从个体、心灵、安身立命方面研究信仰。要把信仰的研究与人的本质、人的价值、人的使命、人的生存与发展密切联系起来。

共产主义社会是马克思主义的社会理想,是马克思主义所信仰的理想社会制度。共产主义社会制度的终极理想只有落实到每个社会成员的自由全面和谐发展上,才能成为人们真正的信仰对象。马克思主义认为,未来的理想社会是以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式,“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。马克思曾把人类社会的发展分为三个阶段:第一阶段是“人的依赖关系(起初完全是自然发生的),是最初的社会形态,在这种形态下,人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着”,第二阶段是“以物的依赖性为基础的人的独立性”,第三阶段是“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”。“自由个性”是人的主体性最充分的体现。人一旦失去“自由个性”,就失去了能动性而变成了被动的存在,人的本质就被扭曲。马克思主义强调人们为共产主义理想而奋斗,但并不因此否定个人的需要,事实上,马克思主义最尊重人,尊重个人的需要、利益、尊严和幸福,把个人的全面的、自由的、和谐的发展看作共产主义的真正目标,“私有制只有在个人得到全面发展的条件下才能消灭”。马克思、恩格斯所强烈反对的恰恰是那些敌视个人需要、贬低个人权利、使人异化的社会制度,是那些打着“集体”的幌子而蔑视个人需要、践踏个人权利的“虚假集体”。

信仰的形成离不开人的生活经验和人生体悟,生活经验对个体具有直接的引导性,人们常常根据自己的生活经验去判断好坏、是非,外部世界的存在和价值通过人们的生活经验而内在化。列宁说:“大多数人是根据实际生活得出自己的信念的。”通过社会生活,人们获得了对世界、社会、人生的认识和体验,根据自己的个人经验去理解、把握和构建自己的信仰。只有在生活经验中形成了自己的独立的信仰和价值标准,才能有坚定的信仰。可见,信仰的形成和巩固离不开信仰主体的自觉性。信仰不是外在的强制性灌输的结果,而是主体全身心的体悟和价值整合的结果。我们并不否认环境熏陶、外在灌输、风俗习惯、传统影响乃至遗传因素在信仰形成过程中的作用,但需要强调的是,任何外在因素只有通过内在因素才能发挥作用,我们要在社会实践的基础上,通过对主客体关系的动态分析来理解和解决人们的信仰问题。如果过分夸大外在灌输的作用,在信仰问题上就会出现虚假现象。

(摘编自郑永和《信仰与马克思主义哲学》)

材料二:

谈到信仰产生问题,首先得肯定人性,人会生老病死,人有欲望,面对不同情形会产生相应的情绪反应,人会思考解决问题,人有趋利避害的倾向。在这个前提下,信仰可由这几种途径产生:一、对自然界有较深刻的认识,意识到规律的重要作用,从而肯定、崇拜自然规律,形成信仰;二、把英雄人物或思想伟人升华为信仰;三、由于知识的缺乏,对自然现象及整个自然的无知让人生活在未知中,从而产生恐惧,为了安抚这种恐惧,逐渐创造出神话人物或至善领袖,以此为媒介或对象与未知进行交流来安抚内心,最终形成信仰;四、对未来以及死亡的迷惑与恐惧,促使人们加以思考,用自认为合理的解释来安抚内心,形成信仰;五、在现实生活中遭受苦难或仅是生活不如意,用自己的思想塑造出超自然力量或观念逐渐形成信仰;六、对已有信仰的继承学习得来,比如生活遭受重大变故,长期受某种文化熏陶,从已有知识观念中顿悟等。

为什么把哲学和信仰放在一起讨论呢?因为虽然哲学求真,求理,靠理性指导人生;信仰求圣,唯心,靠感性指引生活,但是它们可以殊途同归为人生服务。哲学有助于正确认识、确定信仰;信仰有助于充实哲学内容,开阔哲学思路;哲学和信仰都能帮助规划安排人生。

(摘编自李雨田《让信仰和哲学造福所有人》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.共产主义社会制度的终极理想要成为人们真正的信仰对象,就必须实现每个社会个体自由、全面、和谐发展。 |

| B.马克思主义认为,每个人的全面而自由的发展是未来的理想社会形式中最重要的核心内容,不容忽视。 |

| C.作者指出信仰的形成离不开个体的生活经验和人生体悟,大多数人是根据实际生活得出自己的信念的。 |

| D.信仰问题上出现虚假现象,就是因为我们忽视了对主客体关系作动态分析,过分夸大外在灌输的作用。 |

| A.如果没有个体的自由发展,那么或许未来产生的代替旧社会的社会形式将不符合马克思主义对未来联合体的构想。 |

| B.当人的主体性在社会得到充分尊重,自由个性就能得到充分发展,共产主义理想社会的真正目标就能实现。 |

| C.个体的生活经验对信仰形成和巩固有直接影响作用,外在强制性灌输不利于信仰的形成和巩固。 |

| D.从信仰产生的途径看,有些产生于自认为有合理解释的信仰是唯心的,不科学的,需要哲学作理性指导。 |

| A.《离骚》中“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的执着精神。 |

| B.《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的责任担当。 |

| C.屠呦呦和她的团队勇担重任,多年执着探索,最终拯救了成千上万的疟疾病人。 |

| D.《齐桓晋文之事》中齐宣王“欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷”的大欲。 |

5.材料一第2段中马克思把人类社会的发展分为三个阶段的内容,在论证上有何作用?请简要分析。

相似题推荐

材料一

梁代昭明太子萧统主编的《文选》,是我国现存编纂年代最早的总集,脍炙人口。萧统为之作序,阐明编纂意图、选录范围,也体现了其文章审美的观念。

《文选》的编纂,是以当时存在的诸家别集和总集为基础的。西晋以来,已有各种总集的编纂,其中如华虞的《文章流别集》、李充的《翰林》,是分体编辑的大规模总集,尤其能给《文选》的编辑提供很大的方便。既然是在集部书的基础上编成,那么基本上不收录经、子、史部书籍里的文字,是当然的。那首先是一个体例上的问题。不过萧统在《文选序》里并未明说这一点,而是从另外的角度说明其不收录经、子、史书的缘故。他说,经书是教人如何处理各种人际关系、如何做人的,它们出于圣人之手,“与日月俱悬,鬼神争奥”,地位太崇高了,因此不能割裂截取当作一般文章那样编入总集。《老》《庄》《管》《孟》那样的子书“以立意为宗,不以能文为本”,作者的意图是要阐发某种思想主张,而不把文辞的美恶优劣放在重要地位,所以也不选。流传下来的忠臣贤人、谋夫辩士的话语,有些是美好动听的,但当初只是口头表述,并非写成的文字,也就不选。至于史书,是记载事实而寄寓褒贬的,也与单篇文章不同,当然也不入选。由这样的说明看来,萧统认为集部文章与经、子、史文字有一点很大的不同,即集部文章应该是“以能文为本”的,亦即应该特别讲究文辞的运用的。《文选》就是要从这种讲求文辞的文章里选录其佼佼者。

《文选序》还有一段话更鲜明地体现了这样的选录宗旨。萧统说,虽然不选史书,但是史书里的序、论、赞、述却是要选载的。为什么呢?就因为这些文字是“综缉辞采”“错比文华”的,既然“事出于沉思”,那么就“义归乎翰藻”。意思是说,史书里的序、论、赞、述与书中一般叙事的文字不同,它们是很注意文采的,作者写作它们时在文辞运用方面是精心构思的,因此理当归属于讲求文辞的一类,也就应该选录于《文选》之中。总之,萧统是说,《文选》里选载的都是特别讲究文辞运用的文章。

那么,该怎么讲究呢?怎样的文辞才是萧统心目中的好文章呢?从“辞采”“文华”“翰藻”等词语,可以体会到,萧统要求文辞博富而美丽。《文选序》说:“盖踵其事而增华,变其本而加厉,物既有之,文亦宜然。”文学语言同社会生活里的种种事物一样,是从简单质朴向着精巧华丽发展的。这是萧统的文辞发展观,也是他心目中一个基本的文章审美标准。文章好不好,首先看它的辞采是否漂亮。应该说,这不仅是萧统个人的审美观,而且是他那个时代具有的普遍性的标准。

(摘编自杨明《从〈文选序)看萧统的文章审美观念》)

材料二

宗白华先生在《论〈世说新语>和晋人的美》一文中,有一个非常经典的论断:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。山水虚灵化了,也情致化了。”确实,在晋宋之际,自然山水已从此前的比德兴情转而虚灵化、情致化,成为审美的客体,山水诗、山水画、山水文的集中涌现,从创作实践上充分证明了这一点。蔡英俊认为:“刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》以及萧统的《文选》,彼此之间的论述构成了所谓的‘同时代人’的历史意识。”就山水审美来说,这种“历史意识”即是对自然山水进入审美视野的思考,亦即对山水美学的建构。

萧统《文选》在多个层面体现了对山水文学的重视,最为明显的是在诗歌分类中列入“游览”“行旅”两个大类,选录了数量不菲的山水诗作。其中“游览类”共选录11人的23首诗,所选均是晋宋以来对山水进行“持续正面书写”的作品。殷仲文入选之诗为《南州桓公九井作》,是随桓玄游览安徽当涂九井山后的作品,“景气多明远,风物自凄紧”以下六句,写景中融入个人情感,与其时盛行的淡乎寡味的玄言诗拉开了距离。谢混(字叔源)入选之诗为《游西池》,其中“惠风荡繁囿,白云屯曾阿。景昃鸣禽集,水木湛清华”,是备受称道的写景名句。沈约称“仲文始革孙、许之风,叔源大变太元之气”,足见二人是玄言诗向山水诗过渡中的关键人物,萧统选入《文选》的这两首诗,恰恰是他们描写山水的代表作品。从中所能看到的,是脱离过去在孙绰、许询的诗中所能看到的那种抽象地阐说玄理的方向,明确地转向具体的山水描写。

“行旅类”共收录11人的34首诗。其中谢灵运的行旅诗作,逐物推迁,怀新寻异,山行水涉,处处皆景自他以后诸人入选的作品,多数已是典型的山水诗了。由此可见,萧统在编选《文选》时,尽管没有明确提出“山水诗”的概念,但在“游览”“行旅”两大类中已大量选入了山水之作,敏锐地把握住了这一“声色大开”的时代风潮。

(摘编自赵厚均《〈文选)与山水美学的建构》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.萧统在编《文选》时受益于当时分体编辑的大规模总集,这在很大程度上也体现了他选择文章的标准。 |

| B.萧统虽然没有明确选文体例的标准,但他在解释选文原因时还是指出了经、子、史部等书中内容的不足。 |

| C.萧统将晋宋以来对山水进行“持续正面书写”的大量诗作选入《文选》,体现了他对自然山水进入审美视野的思考。 |

| D.《南州桓公九井作》和《游西池》之所以能入选《文选》,这与它们一改当时抽象说理的文风而对山水进行具体描写有关。 |

| A.萧统认为经书是出于圣人之手,所以没有把它们作为普通的文章收录进《文选》。 |

| B.萧统在选文时非常注重文辞的优劣,致使史部书籍里的文字均因不符合标准而落选。 |

| C.宗白华的经典论断,表明晋代时期的山水作品体现了外在自然和内心情感的有机关系。 |

| D.《文选》将“游览”“行旅”列为两类,说明萧统在编选时对山水文学的重视。 |

| A.横看成岭侧成峰,远近高低各不同。(苏轼《题西林壁》) |

| B.始知锁向金笼听,不及林间自在啼。(欧阳修《画眉鸟》) |

| C.山重水复疑无路,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》) |

| D.千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。(杜牧《江南春》) |

5.古代文人是中华文化的继承者和传播者,在长期的历史进程中,这一群体形成了多样的文化自信、文化情怀。萧统编纂《文选》,从某种程度上也体现了一种文化自信和情怀。请结合材料谈谈你的看法。

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

记者:《红楼梦》是一部经典小说,它被置放在一个非常高的地位,甚至与民族的文化自信联系在一起,您认为呢?

张庆善:伟大的科学家、艺术家、文学家的名字,就是一个民族的自豪和民族精神的象征,对增强民族的凝聚力、自信力有着重要作用。曹雪芹与《红楼梦》是中华民族的骄傲,在世界文学史上,《红楼梦》与托尔斯泰的《战争与和平》、莎士比亚的四大悲剧共同矗立在世界文学的顶峰。《红楼梦》为人们描绘出一幅广阔的社会历史画卷,讲述了一个贵族家庭的衰落和贾宝玉及年轻女子们的悲剧,充分表达了作者曹雪芹对美被毁灭的悲愤。这种对民族心灵的深刻投射,正是《红楼梦》200多年来为何一直打动人心,让人产生心灵共鸣的根本原因,看到了这一点,你就走进了《红楼梦》的艺术世界。

记者:今天的年轻人,应从什么价值角度来读《红楼梦》?

张庆善:我认为欣赏、审美、感悟,是年轻人阅读《红楼梦》的主要追求。首先要把《红楼梦》当成一部文学作品阅读,而不要总是去猎奇、猜测是不是映射当时的政治,甚至将其当成了“清宫秘史”,这些都是不正确的。其次,对当代读者来讲,伟大文学经典给予你的价值是多方面的,其中最主要的有两点,即认识价值和审美价值,阅读《红楼梦》可以帮助我们加深对社会、对人生,对人情世故的认识,可以提高你的审美情趣和人文素养。当然,也不要把《红楼梦》仅仅看作是一部爱情小说,尽管它描写了缠绵的爱情故事。

(摘编自《中国红楼梦学会会长张庆善谈<红楼梦>:一幅完备的社会历史画卷》)

材料二:

今日“文化自信”已成为主流意识形态,文化自信的底气尽管来自多方面,但不可否认,中华优秀传统文化是其中一个重要来源。作为优秀传统文化的杰出代表,《红楼梦》在推动文化自信方面具有重要价值。因此,文化自信视域下的《红楼梦》的当代传播,正是摆在我们面前的新课题。如何让《红楼梦》这部古代作品融入当代读者中,从而激活经典呢?

首先,使《红楼梦》“融进去”,为文化自信注入活力。所谓“融进去”,就是让《红楼梦》这部传统文化的集大成之作融进每个中华儿女的血液里,融入当代社会中去,而不仅仅停留在理论呼吁和顶层设计的层面。《红楼梦》是了解封建社会、学习优秀传统文化的一扇窗子,通过《红楼梦》的阅读和学习,可以让读者了解优秀传统文化,看清历史的沧桑与人间的正道。要将《红楼梦》融入人们的生活,把阅读、学习、领悟《红楼梦》当作一种生活习惯、一种精神追求。让读者进入传统文化的辉煌殿堂,激发读者对传统文化的自豪感,进而增强读者的文化自信。

其次,让《红楼梦》“活起来”,为文化自信厚植底蕴。所谓“活起来”,就是重拾红学经典,深入挖掘《红楼梦》蕴含的优秀传统文化,为文化自信厚植底蕴。习近平强调,要“系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产,书写在古籍里的文字都活起来”。要加强对《红楼梦》的深入研究和进一步普及,让这部经典“活起来”,通过对《红楼梦》的研究增加对其他传统文化的了解,建立起既有中国特色又适应新时代特点的文化体系,这定将有助于弘扬优秀传统文化,坚定文化自信。

此外,让《红楼梦》“走出去”,为文化自信增添底气。所谓“走出去”,就是让《红楼梦》在海外广泛传播,被越来越多的他国人民所喜爱、肯定和认同。一部优秀的文学经典不仅是一个民族的骄傲,也是一个伟大的文化使者,一个展示国家和民族的窗口。在讲好中国故事、传递中国声音的过程中,伟大的文学经典尤其像《红楼梦》这样的经典不能缺席。在2017年全国《红楼梦》学术研讨会开幕词中,中国红楼梦学会会长张庆善谈道:“伟大的文学经典在不同国家和民族的文化交流中所起的作用是不可估量的。打开了《红楼梦》艺术的大门,你就会进一步了解中国、读懂中国。因此《红楼梦》及其红学不仅应该而且一定会成为沟通中外文化交流的桥梁。”

《红楼梦》的当代传播呈现出前所未有的多元性,红学研究者应当积极适应时代发展的需求,不断完善自身的知识结构,用战略性的发展眼光调整研究路径,更新研究方法,开辟红学发展的新道路、新视界和新境界。

(摘编自李响《文化自信视域下的<红楼梦>当代价值思考及传播策略》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.《红楼梦》讲述的贵族家庭的衰落和年轻人的悲剧是对民族心灵的深刻投射,也是它经久不衰的原因。 |

| B.作为一部集中国传统文化之大成的作品,《红楼梦》曲高和寡,目前只能处于理论呼吁和顶层设计的层面。 |

| C.更广泛地普及并深入研究《红楼梦》,建立具有中国特色和新时代特点的文化体系有助于坚定文化自信。 |

| D.《红楼梦》是民族的骄傲和民族精神的象征,也是中外文化交流的桥梁,读懂《红楼梦》,就读懂了中国。 |

| A.张庆善认为年轻人要把《红楼梦》作为一部文学作品进行欣赏、审美和感悟,而不是一味去猎奇和猜测。 |

| B.基于《红楼梦》在推动文化自信方面的重要价值,《红楼梦》的当代传播是当下值得研究的一个新课题。 |

| C.《红楼梦》不能缺席中外文化交流,让《红楼梦》“走出去”,就会得到更多海外读者的喜爱和认同。 |

| D.《红楼梦》当代传播的多元性趋势给红学研究者提出了新的挑战,红学研究应当与时俱进不断更新。 |

| A.文章采用提出问题、分析问题的方式展开论述,在逻辑上逐层递进,条理清晰,层次分明。 |

| B.文章从三个层面分析《红楼梦》的传播策略,分别是使其“融进去”“活起来”和“走出去”。 |

| C.文章第三段引用习近平的话目的是为了强调要进一步弘扬中国优秀传统文化,坚定文化自信。 |

| D.文章第四段运用引用论证,引用中国红楼梦学会会长张庆善的话强化观点,使论证更有说服力。 |

【推荐3】阅读下面的文字,完成小题。

建设中华民族现代文明不仅要突破话语霸权,还要实现文明平等对话。

黑格尔在其著作中常常以中国文化为指摘对象,或称中国没有哲学,中国文化没有思辨思想,《论语》不翻译才是更好的。对此,钱钟书先生曾提出严厉批评。在《管锥编》的《论易之三名》中,钱钟书先生写道:“黑格尔尝鄙薄吾国语文,以为不宜思辨;又自夸德语能冥契道妙,举‘奥伏赫变’为例,以相反两意融会于一字,拉丁文中亦无义蕴深富尔许者。其不知汉语,不必责也;无知而掉以轻心,发为高论,又老师巨子之常态惯技,无足怪也;然而遂使东西海之名理同者如南北海之马牛风,则不得不为承学之士惜之。”

长期以来,西方学界充满着“黑格尔式”的无知与误解。西方学者一直以“两希文化”作为文化的源头,西方文明史的开端常常以古希腊为首,形成了学术界“言必称希腊”的现状。西方学者的文明优越论来源于希腊文明起源论,基佐毫不掩饰地认为希腊民族的进步远超于东方各民族的进步;黑格尔称,“一提到希腊这个名字,在有教养的欧洲人心中,尤其在我们德国人心中,自然会引起一种家园之感”。黑格尔甚至说,“在希腊生活的历史中,当我们进一步追溯时,以及有追溯之必要时,我们可以不必远溯到东方和埃及”。这样的论断不符合文明史实的发展,不符合文明互鉴的历史规律,希腊文明的起源发展离不开当时先进的古埃及文明、两河文明,中国学者也应像钱钟书先生一般敢于批评,敢于对话,敢于在世界文明起源的研究和阐释中以基本史实为依据来正本清源。

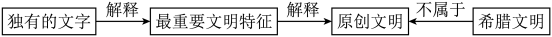

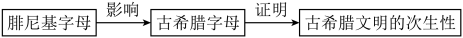

众所周知,全世界有四大文明古国,都有着非常古老而辉煌的文明。人类今天所拥有的很多哲学、科学、文字、文学艺术等方面的知识,都可以追溯到这些古老文明的贡献。四大文明古国最重要的文明特征,是都创造了自己独有的文字。尽管西方文明史书写中往往将“希腊文明”作为历史的源头,但四大文明古国中并没有希腊文明。这是因为古希腊文明不是原生性文明,不是原创文明,而是吸收古苏美尔——古巴比伦、古埃及文明而形成的次生文明。例如,公元前8世纪,古希腊人在学习腓尼基字母的基础上,加上元音发展成古希腊字母,在古希腊字母的基础上,形成了拉丁字母。古希腊字母和拉丁字母后来成为西方国家字母的基础,所以腓尼基字母是字母之母。另外,古希腊的青铜器来自两河文明,希腊人使用的日晷来源于巴比伦文明,希腊神话中的人名都是从埃及引进,从法律到建筑无一不是希腊人向埃及人学习的成果。

由此观之,作为西方文化之“源”的古希腊乃是东方古文明之“流”。这更加印证了习总书记指出的,“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”。然而,目前世界上还没有出现以“交流互鉴”为书写主旨的文明史,如果按照现有的文明史书写,这些文明互鉴的史实将被永久掩埋,根本原因还是在于执笔写史的话语权问题。目前中国学者乃东方学者在国际上的学术话语皆处于“有理说不出,说了传不开”的窘境,想要打破这一窘境,我们便从具体的文明史实入手,从文明互鉴问题的阐释展开,在具体的阐释中展现出文明发展的全貌,同时从具体的论述中形成我们的话语。笔者认为,从“重写文明史”这一具体话语实践切入,从这一体认人类文明发展的核心问题入手,可以成为中国学者话语建构的最佳开端。触类旁通,文明史的话语建构必将逐渐蔓延至文学史、艺术史、哲学史等诸多领域。从历史发展的视角出发,结合历史背景和当代意义,从各个领域的史实出发来重写,以客观的史实阐释出自己的观点,我们的声音才能真正在世界上传开、传响、传深。以重写文明史展现世界多元文明的悠久历史,以文明对话传播中国优秀传统文化的影响力,以交流互鉴的文明史实打开人类文明书写的中国话语之门。

(摘编自曹顺庆《重写文明史 重塑文明观-构建人类文明书写的中国话语》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.黑格尔认为东方和埃及没有对希腊文明产生影响,所以欧洲人尤其是德国人,并不会对东方和埃及产生精神归宿感。 |

| B.客观的文明史研究需要“正本清源”的学术意识和观点立场,正如钱钟书先生敢于立足基本的史实进行批评和对话。 |

| C.世界四大文明古国的文明古老而辉煌,对当下众多领域的知识形成了积极影响,一定程度上展现出文明源头的意义。 |

| D.中国乃至东方学者想在国际学术话语权的困境中突围,需要关注具体文明史实,阐释文明互鉴,展现文明发展全貌。 |

A. |

B. |

C. |

D. |

| A.文明古国的历史悠久而厚重 | B.独有的文字成就文明的象征 |

| C.世界文明间的互通互赏互鉴 | D.古希腊文明次生性历史渊源 |

5.学校组织以“丝绸,让东方文明在西方重放光彩”为主题的宣传活动,传播中国传统文化的影响力。请依据文本内容,拟写海报文案宣传要点。