阅读下面的文字,完成下面小题。

专门研究蚂蚁习性的生物学家弗兰克斯写道,“单只行军蚁是已知的行为最简单的生物”“如果将100只行军蚁放在一个平面上,它们会不断往外绕圈直到体力耗尽死去”。然而,如果将上百万只放到一起,就会组成一个整体,形成具有所谓“集体智能”的“超生物”。

这究竟是怎么回事呢?虽然科学家们已经很熟悉蚁群的习性,但集体智能的产生机制依然是个谜。

行军蚁是我们认为“复杂”的自然和社会的许多系统的缩影。单只蚂蚁都相对简单,受遗传天性驱使寻找食物,对群中其他蚂蚁释放的化学信号做出简单反应,本能抵抗入侵者,等等。但整个蚁群构造出的结构却复杂得惊人,目前还没有人确切地知道其背后的机理。类似的还有,免疫系统如何抵抗疾病,细胞如何自组织成眼睛和大脑,经济系统中自利的个体如何形成结构复杂的全球市场。

这些正是复杂系统所关注的问题。这是一个交叉学科研究领域。“复杂”一词源自拉丁词根plect-ere,意为编织、缠绕。在复杂系统中,大量简单成分相互缠绕纠结,而复杂性研究本身也是由许多研究领域交织而成。各种复杂系统,比如昆虫群落、免疫系统、大脑和经济,它们之间具有许多共性。

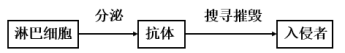

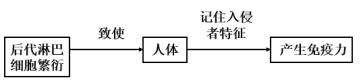

同蚁群一样,免疫系统的行为是通过大量简单参与者的简单行动产生,并没有谁在进行掌控。免疫系统中的主角是白细胞,淋巴细胞是白细胞的一种。白细胞能通过其细胞体上的受体识别与某种可能入侵者(比如细菌)相对应的分子。大量白细胞哨兵在血液中不停巡逻,如果被激活——特定受体偶然遇到了与其匹配的入侵者——就发出警报,淋巴细胞就会分泌出大量能够识别类似入侵者的分子——抗体。这些抗体会到处去搜寻和摧毁入侵者。这时,淋巴细胞的分裂速度也会加快,产生出更多后代淋巴细胞,帮助搜寻入侵者和释放抗体。后代淋巴细胞会不断繁衍,从而让身体能记住入侵者特征,再次遇到这种入侵者时就能具有免疫力。

简单参与者(B细胞、T细胞、巨噬细胞等等)的行动可以看做某种化学信号处理网络,一旦有一个细胞识别出入侵者就会触发细胞之间产生信号雪崩,从而产生精巧而复杂的反应。不过目前这个信号处理系统的许多关键细节还没有研究清楚。比如,目前仍然没有完全弄清楚相关的信号是什么,它们具体的功能是什么,它们又是如何相互协作,从而使得系统作为一个整体能够“知道”环境中存在何种威胁,并产生出应对这种威胁的长期免疫力。

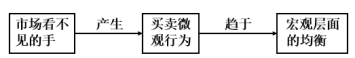

经济也是复杂系统,在其中由人(或公司)组成的“简单、微观的”个体购买和出售商品,没有中央控制者,而整个市场体系则复杂且无法预测,比如不同地区的住宅价格或股价的波动。在微观层面上,个人、公司和市场都试图通过研究其他人和公司的行为来增加自己的收益。微观上的简单自利行为会使得市场在总体上——宏观层面上——趋于均衡,在均衡状态下商品价格无论怎样变化都无法让所有人受益。能达到均衡状态就认为市场是有效的。18世纪经济学家亚当·斯密将市场这种没有领导的自组织行为称为“看不见的手”:它产生自无数买卖双方的微观行为。

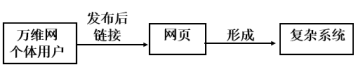

万维网诞生于20世纪90年代初,此后呈爆炸性增长。与前面描述的系统类似,万维网可以视为自行组织的社会系统:每个人都看不到网络的全貌,只是单纯地发布网页并将其链接到其他网页,没有组织者。然而,复杂系统专家发现这个网络在整体上具有一些出人意料的宏观特性,包括其结构、增长方式、信息的传播以及搜索引擎和万维网链接结构的协同演化。万维网从简单规则中涌现出的复杂行为是目前复杂系统研究的热点。

(摘编自梅拉妮·米歇尔著,唐璐译《复杂》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| E. |

| A.复杂系统研究由许多研究领域交织而成,涉及自然科学与社会科学众多方面,以至复杂系统所关注的问题大多并未得到解决。 |

| B.文章引用生物学家弗兰克斯评述行军蚁的话,意在指出蚂蚁这种行为简单的生物如何形成具有“集体超智能”的“超生物”。 |

| C.为了介绍复杂系统的共性、研究方法和研究成果,文章列举了行军蚁、免疫系统、经济、万维网等内容,典型而有代表性。 |

| D.文章思路清晰,语言简明准确,却不乏生动形象的表述,如“大量的白细胞在血液中巡逻”“信号雪崩”“看不见的手”等。 |

相似题推荐

美国细菌学家卡梅隆·柯里在《科学》杂志发表了研究论文,声称从5000万年前开始,以真菌为生的蚂蚁就有了自己的抗生素。研究者对一种名叫“真菌蚂蚁”的蚂蚁身上的白色斑点进行研究,发现不同“真菌蚂蚁”依靠种植不同的真菌类蘑菇来作为惟一的食物来源。这些蚂蚁的嘴巴和前肢上隐藏着许多细小的腺窝,里面寄生着一种能产生抗生素的细菌。这些腺窝有一些细小的孔通向蚂蚁身体外部,这样它们就可以将抗生素传播给作物。抗生素可以杀死会使作物生病的寄生虫,从而确保它们主人的食物来源不受破坏。

这种蚂蚁腺窝的特殊结构使得蚂蚁与作物的这种共生关系非常和谐。研究者发现,一些近缘的不种植真菌的蚂蚁身上则没有腺窝,也没有寄生菌。科学家们研究了中美洲热带丛林中的切叶蚁的生活习性。切叶蚁只种一种蘑菇,这相当于人类的单一作物制,虽然开始时产量高,但重复种几季以后很容易遭受病虫害侵袭,人类是采用轮作不同作物来解决问题的。生物学家们采用基因分析法,确定了切叶蚁所种的菌种是源于2300万年前的单一菌株,从未换过品种,却能延续至今。

这个谜由多伦多大学的C·R·居里解开了。居里对包括切叶蚁在内的22种蚂蚁进行了仔细观察。他首先发现蚂蚁的蘑菇农场偶尔也会受到一种名为Es-covopsis的霉菌感染,使蘑菇在几天内全部死光,结果是整穴蚂蚁全部饿死。但尽管如此,切叶蚁还是有办法控制这种灾难。其奥秘在于,雌蚁会排出寄生在身上的活细菌分泌出的链霉素。切叶蚁蘑菇园中那些忠于职守的蚂蚁勤于察看,一发现Es-covopsis霉菌就用随身携带的链霉素就地将之消灭,以防止其蔓延。而且这种链霉素还能刺激蘑菇的生长,真是一举两得。切叶蚁分群时,蚁后将蘑菇菌种含在口中,连同随身的会分泌链霉素的细菌带到新穴传种,所以切叶蚁的单一品种的蘑菇农场能延续至今,历经千万年而不衰。人类所用的抗生素多次使用后会使病菌产生抗药性而导致药效减弱,但蚂蚁所用的抗生素却并未使病菌产生抗药性。

卡梅隆·柯里研究小组发现,蚂蚁身上的抗生素不但是蚂蚁赖以战胜自然环境的法宝,亦是人体必需的抗生素,今后应可仿此研发新一代的抗生素,更有效地治愈人类疾病。

1.下列对“真菌蚂蚁腺窝”的特殊结构或功能的理解,正确的一项是( )| A.蚂蚁的嘴巴和前肢上隐藏着许多腺窝,这些腺窝非常细密。 |

| B.蚂蚁的腺窝里寄生着一种细菌,这些细菌能产生抗生素。 |

| C.为将抗生素传播给作物,蚂蚁的每一个腺窝上都有一个小孔通向身体外部。 |

| D.传播出的抗生素可能杀死使作物生病的寄生虫,确保蚂蚁的食物来源不受破坏。 |

| A.尽管Es—covopsis霉菌会危害蚂蚁的蘑菇农场,但切叶蚁有办法控制这种灾难。 |

| B.忠于职守的蚂蚁勤于察看,发现Escovopsis霉菌就用随身携带的链霉素将之消灭。 |

| C.切叶蚁分群时,蚁后会将蘑菇菌种连同随身的会分泌链霉素的细菌带到新穴传种。 |

| D.雌蚁分泌出的链霉素活细菌除能消灭Es—covopsis霉菌外,还能刺激蘑菇的生长。 |

| A.研究人员发现,各种“真菌蚂蚁”的食物是不一样的,他们可能依靠种植同一种真菌类蘑菇来生存。 |

| B.切叶蚁不换作物品种,是因为单一作物的种植方法产量高,轮作的不同作物很容易遭受病虫害侵袭。 |

| C.卡梅隆·柯里研究小组根据蚂蚁身上细菌产生的抗生素特征,已经着手研发新一代的抗生素。 |

| D.人类现在使用的抗生素同蚂蚁所用抗生素的不同在于,长期使用,前者会使病菌产生抗药性,后者却不会。 |

地球的表面就是宇宙汪洋之滨。我们现有的知识大部分是从地球上获得的。近来,我们已经开始向大海涉足,当然,海水才刚则没及我们的脚趾,充其量也只不过溅湿我们的踝节。海水是迷人的,大海在向我们召唤。本能告诉我们,我们是在这个大海里诞生的。我们还乡心切。虽然我们的夙望可能会留犯“天神”,但是我相信我们并不是在做无谓的空想。

因为宇宙辽阔无垠,所以那些我们所热态的适用于地球的量度单位——米、英里等等已经没有意义。我们用光速来量度距离。一来光每秒钟传播18.6万英里,约30万公里,也就是7倍于地球的周长。一束光从太阳传播到地球用8分钟的时间,因此我们可以说,太阳离我们8光分。一束光在一年之内约穿过10万亿公里(相当于6万亿英里)的空间,这个长度单位——光在一年里所通过的距离——称为1光年。光年不是度量时间的单位,而是度量距离的极大单位。

地球是宇宙中的一个地方,但决不是唯一的地方,也不是一个典型的地方。任何行星、恒星或星系都不可能是典型的,因为宇宙中的大部分是空的。唯一典型的地方在广衰、寒冷的宇宙真空之中,在星际空间永恒的黑夜里。那是一个奇特而荒芜的地方。相比之下,行星、恒星和星系就显得特别稀罕而珍贵。假如我们被随意搁置在宇宙之中,我们附着或旁落在一个行星上的机会只有 分之一(

分之一( ,在1之后接33个0)。在日常生活当中,这样的机会是“令人羡慕的”。可见天体是多么宝贵。

,在1之后接33个0)。在日常生活当中,这样的机会是“令人羡慕的”。可见天体是多么宝贵。

| A.“海水才刚刚没及我们的脚趾,充其量也只不过溅湿我们的踝节”,意思是说虽然我们已经开始向大海涉足,但海水面积之大远非我们所能穷尽。 |

| B.“因此我们可以说,太阳离我们8光分”,意思是说一束光从太阳传播到地球用8分钟的时间,距离约30万公里。 |

| C.“地球是宇宙中的一个地方,但决不是唯一的地方,也不是一个典型的地方”,意思是说地球在宇宙中未必是唯一的,地球环境并不具有代表性。 |

| D.“这样的机会是‘令人羡慕的’”,意思是说在广表的宇宙中,我们这个地球是十分罕见的,这证明了地球不是一个典型的地方。 |

| A.人类对宇宙空间的探索现在还仅仅是起步阶段,目前对宇宙的认识,也是基于对地球的认识。 |

| B.在探索宇宙方面,我们可能还十分“幼稚”,但我们目前掌握的理论已经证明我们的努力不会白费。 |

| C.光年是长度单位而不是时间单位,是用来丈量天体之间距离的单位,也是目前最大的长度单位。 |

| D.由于地球在天体中不具有“典型”性,因而我们目前基于地球获得的知识也不具有普遍性。 |

| A.在对宇宙空间的测量上,地球上用来表示长度的单位米、英里等等已经没有用处了。 |

| B.如果人类能发明与光速相等的宇宙飞行器,我们只需8分钟左右的时间就可以到达太阳。 |

C.如果我们从宇宙中的一个星体上不加定向地任自己落下,落到地球上的概率是 分之一。 分之一。 |

| D.从目前了解的情况看,星际空间十分辽阔,行星、恒星和星系十分稀罕而珍贵。 |

【推荐3】到底在什么样的条件下才能形成“可燃冰”?专家认为,形成“可燃冰”最少要满足三方面条件。首先是温度,海底的温度在 2℃至 4℃时,适合“可燃冰”的形成,高于20℃则分解。其次是压力,在0℃时,只需要30个大气压就可以形成“可燃冰”。如果在海底,海深每增加10米,压力就增大1个大气压。因此海深300米就可达到30个大气压。海越深,压力越大,“可燃冰”就越稳定。第三是气源,海底古生物尸体的沉积物,被细菌分解会产生甲烷,或者是天然气在地球深处产生并不断进入地壳。在上述三个条件都具备的情况下,天然气可在介质的空隙中和水生成“可燃冰”。甲烷分子被若干个水分子形成的笼型结构接纳,生成笼型固体结晶水合物,分散在海底岩层的空隙中。在常温常压下,“可燃冰”分解为甲烷和水。最有可能形成“可燃冰”的区域一个是高纬度的冻土层。如美国的阿拉斯加、俄罗斯的西伯利亚都已有发现,而且俄国已经开采近了20年。另一个是海底大陆架斜坡。如美国和日本的近海海域,加勒比海沿岸及我国南海和东海海底均有储藏,估计我国黄海海域和青藏高原的冻土带也有储藏。二者之中,海底的“可燃冰”储量较大。

天然“可燃冰”主要埋藏于海底的岩石中,中国科学院院士、中国地球物理学会理事汪集认为,开采这种气水合物会给生态造成一系列严重问题。因为“可燃冰”中存在两种温室气体——甲烷和二氧化碳。甲烷是绝大多数“可燃冰”中的主要成分,同时也是一种反应快速、影响明显的温室气体。“可燃冰”中甲烷的总量大致是大气中甲烷数量的3000倍。作为短期温室气体,甲烷比二氧化碳所产生的温室效应要大得多。有学者认为,在导致全球气候变暖方面,甲烷所起的作用比二氧化碳要大10-20倍。如果在开采中甲烷气体大量泄漏于大气中,造成的温室效应将比二氧化碳更加严重。而“可燃冰”矿藏哪怕受到最小的破坏,甚至是自然的破坏,都足以导致甲烷气的大量散失。而这种气体如果进入大气,无疑会增加温室效应,进而使地球升温更快。

此外,“可燃冰”也可能是引起地质灾害的主要因素之一。由于“可燃冰”经常作为沉积物的胶结物存在,它的形成和分解能够影响沉积物的强度。美国地质调查所的调查表明,开采“可燃冰”可能导致大陆斜坡上发生滑坡,这种地质灾害对海岸及海底的各种设施是一种极大的威胁。

和石油、天然气相比,“可燃冰”不易开采和运输,世界上至今还没有完美的开发方案。“可燃冰”气藏的最终确定必须通过钻探,其难度比常规海上油气钻探要大得多,由于“可燃冰”遇减压会迅速分解,极易造成井喷,进而使海水汽化,引发海啸导致翻船。

由此可见,“可燃冰”作为一种被寄予厚望的未来新能源的同时,也是一种具有一定危险性的能源。“可燃冰”的开发利用就像一柄“双刃剑”,需要加以小心对待。

——选自向杰《“可燃冰”将解千年能源忧?》

1.下列对“可燃冰”“是一种具有一定危险性的能源”的理解,| A.和石油、天然气等能源相比,“可燃冰”在开采和运输过程中,可能给生态造成一系列严重问题。 |

| B.“可燃冰”有利有弊,本身就像一柄“双刃剑”,从目前情况看,“可燃冰”的危害远大于功用。 |

| C.如果开发“可燃冰”资源发生井喷事故,无论对海洋生态还是对海上航行,都会构成极大的威胁。 |

| D.“可燃冰”在常温压力下会分解为甲烷和水,能够影响沉积物的强度,进而可能诱发海底地质灾害。 |

| A.是天然气和水在一定的温度和压力条件下与介质混合产生的晶体物质。 |

| B.是细菌分解海底古生物尸体所产生的以甲烷为主要成分的天然气,在介质中生成的固体结晶水合物。 |

| C.是天然气和水在一定的温度和压力条件下混合时产生的晶体物质。 |

| D.是天然气被水分子形成的笼型结构接纳,在地壳深处的空隙中与介质生成的笼型固体结晶水合物。 |

| A.如果拥有了完善的开采技术,储量巨大的“可燃冰”成为新一代能源是完全可能的。 |

| B.我国有辽阔的海域,根据地质条件分析,理论上应该有“可燃冰”存在的可能。 |

| C.开采过程中,必须确保“可燃冰”处于一定的压力状态下,以免甲烷气体泄漏。 |

| D.“可燃冰”利用的前景广阔,但开采困难,难以找到开发的技术方法。 |

| A.“可燃冰”的开发利用就像一柄“双刃剑”,需要加以小心对待。 (打比方) |

| B.天然“可燃冰”埋藏于海底的岩石中,和石油、天然气相比,它不易开采和运输。(作比较) |

| C.由于“可燃冰”经常作为沉积物的胶结物存在,它对沉积物的强度起着关键的作用。(下定义) |

| D.“可燃冰”中甲烷的总量大致是大气中甲烷数量的3000倍。(列数字、作比较) |