阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称为土头土脑的乡下人是中国社会的基层。

我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地。种地的人搬不动土,长在土里的庄稼行动不得,他们似乎是附着在土地上,一代一代地下去,不太有变动,土气是因为不流动而发生的。

不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是以村与村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间人们的往来也必然疏少,乡土社会的生活是富于地方性的。

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯,死于斯的社会,常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用一位外国学者的话说,前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于选择得来的关系,而是无须选择,甚至先我而在的一个生活环境。

现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字,这样才发生法律效力。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任,这信任并非没有根据的,其实最可靠也没有了,因为这是规矩。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。

在我们社会的急速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊,陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,“土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。

(摘编自费孝通《乡土中国·乡土本色》)

材料二:

中国是一个具有浓烈“乡土”味的国家。每一个个体,不需要纵向上溯得太远,也不需要横向扩展得太开,你就能够发现自己与乡村之间的息息关联。“乡村”构成了整个社会的底色,也成为了绝大多数人安放心灵的精神家园。进入21世纪前后,中国乡村社会出现了巨变,概括来看,这种巨变表现在三个层面:

第一个层面是治理之变。2006年取消了延续千年的农业税,而且还大规模地向农村进行财政转移支付,目前国家财政每年向农村的转移支付规模超过万亿。取消农业税和国家向农村大规模输入资源,极大地改善了国家与农民的关系,之前基于税费收取所形成的乡村治理体制不再适应新形势的需要。

第二个层面是村庄基础结构之变。进入新世纪前后,越来越多的农民进城务工经商,之前相对封闭且稳定的村庄边界大开,村庄社会结构迅速改变。在现代性的冲击下,传统乡村社会中的诸多基础性结构,如宗族等地缘与血缘共同体及村庄内生秩序机制和地方性规范随之解体。

第三个层面是价值之变。传统中国农民有着强烈的生儿育女、传宗接代的观念。到了20世纪末,全国绝大多数地区农民的生育观念都已改变,传宗接代的观念大为淡化。

发生在世纪之交的以上三层巨变都可以看作是现代化建设的结果。现代化不只是工业化,而且是现代的组织方式与思维观念对传统的替代。乡村社会基本秩序由之前的内生为主变成国家基层政权建设的组成部分,外生秩序逐渐代替了内生秩序。

(摘编自贺雪峰《回乡记:我们所看到的乡土中国》)

1.对材料一“中国社会是乡土性的”的理解和分析,正确的一项是( )| A.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间彼此的孤立和隔膜,才有三家村式的村落存在。 |

| B.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,形成没有陌生人的“熟人”社会。 |

| C.受地方性的限制,终老是乡便成为一种生活常态。无论是生活环境还是所接触的人,对乡民而言都十分熟悉。 |

| D.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。 |

| A.现代化建设绕不过农村,每一个个体与乡村之间息息关联,乡村成为了绝大多数人安放心灵的精神家园。 |

| B.随着现代化建设,越来越多的农民进城务工经商,相对封闭且稳定的村庄边界大开,村庄社会结构迅速改变。 |

| C.从中国乡村社会发生的三个巨变来看,现代化不是工业化,而是现代的组织方式与思维观念对传统的替代。 |

| D.现代化建设推动了乡村社会的变化,乡村社会秩序已经纳入国家基层政权建设之中。 |

| A.问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(晋·陶渊明《桃花源记》) |

| B.临溪而渔,溪深而鱼肥。酿泉为酒,泉香而酒洌。(宋·欧阳修《醉翁亭记》) |

| C.昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。(宋·范成大《四时田园杂兴·其三十一》) |

| D.邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。(《老子·德经·第八十章》) |

5.材料一结尾说:现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。这种观点在材料二中有哪些体现?请简要分析。

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

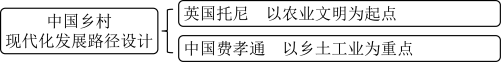

20世纪初,如何在现代世界体系的背景下实现中国社会的现代化,是百废待兴的中国亟须解决的重要现实问题。基于对中、英两国社会经济史和当时社会状况理解的分野,来自英国的社会经济史学家理查德·H·托尼与中国本土社会人类学家费孝通为中国的乡村现代化设计了不同的发展路径。

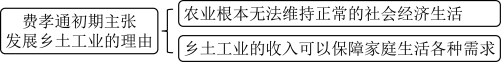

1932年,通过对英国和中国社会经济史的比较研究,托尼认为中国的现代化的起点在农业文明而非工业文明。基于对现代市场的敏感与警惕,费孝通则与托尼有着不同的看法。与托尼相反,他认为中国现代化的重点不在农业,而在乡土工业。早在1936年对江村的调查中,费孝通便关注到乡土工业、农业与市场的关系。在江村,虽然村中三分之二以上的人口皆从事农业生产,农业是最为重要的产业,但若单纯依靠农业产出,根本无法维持正常的社会经济生活,而以缫丝为主的家庭副业不仅成为弥补家庭收支缺口的重要手段,还使得农民有余钱可以开展各种日常文娱与礼节性活动。但受国际市场生丝价格下跌的影响,上述活动在当时已经停止十年有余(费孝通《江村经济》)。费孝通认为只有利用先进的科学技术知识和生产制度对乡村工业进行改革,才能重新使得中国在现代市场中占据有利位置,发展乡土工业是振兴乡村经济的必由之路。

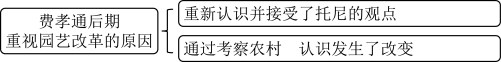

自20世纪80年代以降,当费孝通晚年重新回归对中国现代化的研究时,其部分思想在具体的实践策略上虽仍与托尼相反,但在总体上已经开始重视基于土地利用方式转变的园艺改革对乡村振兴的贡献,主要表现在提倡农副、牧业混营与园艺改革两条路径的并举。此外,费孝通重回乡村振兴以及园艺改革,还与当时中国社会情境的转变有着莫大关系。伴随着中国向集体化时代的告别,改革开放和家庭联产承包责任制的实施,赋予了乡村经济以更大的发展空间,极大地增强了乡村振兴在现实上的可能性。

随着费孝通对中国各地区系列考察的逐步推进,其关于园艺改革的构想也渐次深化,进一步明确了现代市场与园艺改革的关系。1986年,费孝通对湖南洞庭湖区的园艺改革状况进行了考察,鉴于洞庭湖区因地制宜发展园艺改革的成功经验,他深入思考了园艺改革的可能性。这一构想在其对河南民权园艺改革事业的考察中最终发展成熟。民权人民通过转变土地利用方式进行园艺改革,成功适应了现代世界市场的需求变化,成为中华人民共和国农村脱贫致富的典型。“民权模式”的成功使得费孝通关于中国现代化的构想彻底发生了转变,走出了原来基于苏南模式“无工不富”的单一工业文明现代化的路径,认识到园艺改革对于乡村现代化的重要意义。在费孝通晚年进行的数次农村考察中,他都格外关注当地的园艺改革事业,希望从“民权模式”出发,通过园艺改革为实现中国的现代化增添新的活力,走出一条乡土工业与园艺改革并举的乡村振兴道路。

(摘编自张亚辉、庄柳《从乡土工业到园艺改革——论费孝通关于乡村振兴路径的探索》)

材料二:

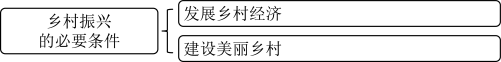

“中国要美,农村必须美。”千百年来,乡村生活、乡土情怀是中国人的“集体记忆”,蕴含着最深沉的乡愁。“绿树村边合,青山郭外斜”的乡村风貌,“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”的绿水青山,都是刻写在大地、刻画于人心的优美图景。可以说,乡村振兴离不开生态宜居、乡风文明,离不开生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的美丽乡村建设。

也要看到,一些乡村在追求美、营造美、建设美的过程中,曾走了些弯路、遇到了些问题。比如,农民整体搬迁、连片建设新居,往往因为规划不到位,“只见新房,不见新村”;一些历史文化古村落,在保护和开发中随意拼凑建筑符号,导致“千村一面”,文化品位不高;村民盖房缺规划设计,缺专业指点,瓷砖墙、琉璃瓦、塔尖顶等元素和风格杂糅。这些都提示我们,乡村振兴,离不开生活环境、文化品位、乡风民俗等各方面的美育建设。

在建设美丽乡村的过程中,不少地方也深切感受到,乡村要美,需要专业化的指导和帮扶。此次浙江开展美丽乡村美育村(社区)建设,将对试点村(社区)实施一系列有针对性、可操作性的培育措施,包括集中专业培训一支乡村美育导师队伍、策划举办特色化的本土美育活动、组建文创专家团队指导乡村旅游产品开发,等等。这些措施,既有助于农户增收、产业增效,以“美丽经济”助力产业兴旺,也有助于高标准、高品位地建好生态宜居的美丽家园。同时,也能通过激发“美”的感染力、文化的感召力,保护传承农村优秀传统文化,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断改善农民精神风貌,提升乡村社会文明程度。从美丽生态,到美丽经济,再到美丽生活,“三美融合”,才能构筑城乡全域美丽新格局。

(摘编自江南《乡村振兴路,美育不缺席》)

1.下列对材料内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.基于对中、英两国社会经济史和当时社会状况的理解不同,费孝通与托尼对中国的乡村现代化所设计的发展路径也不相同。 |

| B.费孝通关于乡村振兴的观点的变化,与中国社会情境的转变关系不大,主要是得益于他对中国各地区开展的一系列考察。 |

| C.浙江省计划对农村实施的有针对性、可操作性的培育措施,有助于助力产业兴旺和高标准、高品位地建设生态宜居的美丽家园。 |

| D.只有做到美丽生态、美丽经济、美丽生活的“三美融合”,才能让乡村那些被边缘化、被无视的人群享有发展和繁荣的权利。 |

| A.材料一采用横向展开议论的方式,阐述了费孝通“发展乡土工业,进而实现中国社会的现代化”这一观点的演变过程。 |

| B.材料二指出建设美丽乡村过程中曾走了些弯路、遇到了些问题,意在引出“乡村要美,需要专业化的指导和帮扶”的主张。 |

| C.“绿树村边合,青山郭外斜”“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”等诗句,在描绘乡村风貌的同时,也蕴含着深沉的乡愁。 |

| D.综合这两则材料可以看出,中外不少有识之士为乡村现状而担忧,为乡村振兴献计献策,重视园艺改革对乡村振兴的贡献。 |

5.建设美丽乡村可以有哪些举措?请结合材料二谈谈你的看法。

【推荐2】阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

读懂诗歌,一定要读懂那个时代。曹操的《短歌行》是人们耳熟能详的作品,诗中,曹操在对自己发问,与自己交流。曹操回顾一生,这是一种世事沧桑当中时间流逝的忧伤,是在感慨战乱时代的人才难得,因此他对于人才的延揽是不遗余力的。但是他并没有沉寂下去,《观沧海》《龟虽寿》和《短歌行》都是在南下的时候写的,一路上充满了艰险。但曹操不因为有忧伤、多难就沉沦,而是认为应该抬起头来做事,把事情做成、拯救苦难。这正是慷慨悲凉的建安风骨,有壮大的气象、悲悯的情怀、高昂的斗志,在那个战乱的年代颇为难得。

而到了唐代,风格则大不相同。李白可能没有我们想象中那么愉快,通过三首《行路难》的了解,他活得“不痛快得很”。他不同于杜甫把吃饭写得具体,让人感受到一种操劳:他通过食物昂贵与因心情不好不忍食用形成对比,突出了面对诸多歧路,不知道如何选择的怨气。这说明了解一首诗,不仅仅要了解诗歌产生的时代,更要了解诗人的遭遇。我们要不断地深入,了解更加丰富的李白形象。当然,在更多的时候,李白依然充满了自信,对于江左风流、魏晋风度非常赞许。

提到以东晋和南朝为代表的魏晋风度,我们就不得不提到陶渊明。他的《归园田居》,给我们展示了一个不同于传统的隐士形象。隐士不在于是否逃避到深山老林之中,像范仲淹虽然处江湖之远,但他依然忧国忧民,这不是真正的隐士。陶渊明所做的,是逃避了社会,“心远地自偏”。只有在他的人生和观念当中,才能真正地理解感受到那个朴素的时代。

陶潜在他那个时代不受重视,可是在后世留有美名,苏轼也是其中之一。苏轼并不是林语堂笔下的完美的人,而是一个有缺陷的人。但是,他正因为这些缺陷,才变得更加可爱。苏轼是一个有情趣的人,但是我们应当知道,他所面临的贬谪环境,是非常凄凉的,但是面对种种的不幸,他自我解嘲于身边的窘境,把生活的俗事当作乐事,始终体现了对生命的热爱和豁达的心胸。

曾操、李白、陶潜、苏轼,他们都在变化中的世界经历了种种的磨砺。这种生活的穷困也困扰着绝大多数的人。古代历史上的文人诗人的艺术造就,完全是跟他们的人生过往联系在一起的。“诗穷而后工”,是质朴的真理。在今天这个伟大的时代,我们每个人都是一样的,面对自己的使命,只有面对困难,才能有所奋斗、创造和创新。我们今天学习的古代文人的坚强和创造的精神,是最为宝贵的财富。

(节选自康震《古代诗人的人生和艺术》)

材料二:

“欢愉之词难工,穷苦之音易好”,“诗必穷而工”,名人的言说被视为权威的判断。但对照史实,仍有不小的出入,穷者的文章不一定工,诗文作得好,作者不见得穷。穷与工并无直接的联系。

古代读书人的穷,多指科场失意、仕途蹭蹬、生活艰难。杜甫一生颠沛流离,其作品则成了唐代诗歌的高峰。反过来,生活稳定、衣食无忧,就一定写不出好文章吗?汉魏之际的曹植,名门望族、锦衣玉食,而笔下文字引领一时风骚,一篇《洛神赋》文采斐然,美轮美奂。“居高声自远,非是籍秋风”,虞世南立身庙堂、生活富足,他的书艺早有定评:文词典丽,意境廓大,论者称有盛唐气象。宋人晏殊高居相位,生活优裕,“鱼书欲寄何由达,水远山长处处同”与唐人王湾“乡书何由达,归雁洛阳边”异曲同工,是怀乡诗中难得的佳作,说起宋诗,谁也不会忘了这首《无题》。“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,妙语连珠,如有神助,更是好评如潮。

世盛则诗盛,世衰则诗衰,信哉斯言。有人说李白的“黄河之水天上来,奔流到海不复回”优于杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,感觉也很有道理,李诗气魄确实大于杜诗。讲生活境遇,李优杜劣,但论诗,李与杜其实难分高下。明人文徵明一生绝少波澜,生活小康,平静安宁,他写吴中胜录亥墓山,虽然只是小品文章,但作者用画家精细的眼光摹写景物,远近搭配、光影调度,均臻于至善,读之情韵宛然、如在目前。可见条件优越、生活富足,并非诗艺的负累、文思的窒碍。

谋生不易、朝不虑夕是古人生活的常态,但将穷困潦倒、愁肠百结的负面情绪塞入作品、喋喋不休,只会让人生厌,事实俱在,炫穷难为读者看重。“朝回日日典春衣,每日江头尽醉回。酒债寻常行处有,人生七十古来稀。”生活何其潦倒,但诗行里找不到半点愁苦、怨悱的影子。尾联“细推物理须行乐,何用浮名伴此生”还给那些盛称杜甫为诗圣,说他一生惟知家国安危、民生疾苦的铁杆粉丝开了个不小的玩笑。出身钟鸣鼎食之家,遭逢变乱、陷于绝境的张岱有一篇《快园记》,状写晚年衣食不继的窘况,但文字中看不到悲戚却夹杂了不少调侃,作者安于贫穷的旷达反给读者更多的回味。大丈夫泰山崩于前而色不变,即用文字表达心中的委屈,也应有审美的从容。应当相信作家的自制力,顺逆、穷达、贫富,似不会过多影响文章的意趣、格调。诗穷后工,从古至今,人人都这么说,但这穷与工究竟在哪一个环节上实现了对接、发生了共振,前人的解释十分模糊,而笔者则能认定,炫穷而搏同情与诗文之工不可同日而语。

(节选自庄锡华《诗必穷而工?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.曹操的诗歌虽然都写于南下之时,一路艰险,但他的诗并不因此而情感消极低沉,而是昂扬向上。 |

| B.李白没有将吃饭写得详细而具体,而是用对比的手法写出自己对贵族的厌恶,表现了对百姓的关心。 |

| C.晏殊虽然身居高位生活优裕,但思乡之情强烈,创作出的怀乡诗情感真挚,后人认为堪与唐诗媲美 |

| D.张岱陷于绝境之时,面对窘迫的生活在文章中表现出的达观,让读者感受到了诗人强大的内心力量。 |

| A.读懂诗歌,先要明白诗人生活的时代和经历。读懂了汉末乱世和曹操的生平,就能读懂曹操的诗歌。 |

| B.同样是写食物,李白与杜甫二人写作的风格并不相同,这源于二人的家庭背景不同,生平经历不同。 |

| C.“居高声自远,非是藉秋风”两句表现出虞世南诗作文词典丽、意境廓大的特点,体现了盛唐气象。 |

| D.古人生活不易者众多,但他们在诗作中并没有表现出负面情绪,因为他们知道这样的作品难成佳品。 |

| A.幸福的人都是相似的,不幸的人各有各的不幸。(托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》) |

| B.诗三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。(司马迁《报任安书》) |

| C.国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。(赵翼《题遗山诗》) |

| D.诗歌的灵魂是情感,在情感起伏的情况下才能写出好诗。 |

5.学完了《登高》后,有同学认为正是因为杜甫穷困潦倒、年老多病、流寓他乡,“心有所郁结”,所以才会创作出这样不朽的名作。请结合材料二,谈谈你对此的理解。

【推荐3】阅读下面文字,完成下面小题。

材料一:

血缘所决定的社会地位不容个人选择。世界上最用不上意志,同时在生活上又是影响最大的决定,就是谁是你的父母。社会用这个无法竞争,又不易藏没、歪曲的事实来作分配各人的职业、身份、财产的标准,似乎是最没有理由的了;如果有理由的话,那是因为这是安稳既存秩序的最基本的办法。

血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了。世代间人口的繁殖,象一个根上长出的树苗,在地域上靠近在一伙。地域上的靠近可以说是血缘上亲疏的一种反映,区位是社会化了的空间。空间本身是混然的,但是我们却用了血缘的坐标把空间划分了方向和位置。当我们用“地位”两字来描写一个人在社会中所占的据点时,这个原是指“空间”的名词却有了社会价值的意义。这也告诉我们“地”的关联派生于社会关系。

亲密的血缘关系限制着若干社会活动,最主要的冲突和竞争;亲属是自己人,从一个根本上长出来的枝条,原则上是应当痛痒相关,有无相通的。而且亲密的共同生活中各人互相依赖的地方是多方面和长期的,因之在授受之间无法一笔一笔的清算往回。亲密社群的团结性就依赖于各分子间都相互的拖欠着未了的人情。亲密社群中既无法不互欠人情,也最怕“算账”。“算账”“清算”等于绝交之谓,因为如果相互不欠人情,也就无需往来了。

在亲密的血缘社会中商业是不能存在的。这并不是说这种社会不发生交易,而是说他们的交易是以人情来维持的,是相互馈赠的方式。实质上馈赠和贸易都要是有无相通,只在清算方式上有差别。地缘是从商业里发展出来的社会关系。血缘是身份社会的基础,而地缘却是契约社会的基础。契约是指陌生人中所作的约定。在订定契约时,各人有选择的自由,在契约进行中,一方面有信用,一方面有法律。法律需要一个同意的权力去支持。契约的完成是权利义务的清算,须要精密的计算,确当的单位,可靠的媒介。在这里是冷静的考虑,不是感情,于是理性支配着人们的活动——这一切是现代社会的特性,也正是乡土社会所缺的。

从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史上的一个大转变。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

在中国传统社会中,权利、义务的分配决定于人们在家族等“特定团体”中具有的身份(贵族或平民、父或子、夫或妻等)。个人财产权利与亲族团体的权利纠缠在一起,难以分离。

辛亥革命虽然推翻了晚清旧制,但没有能在社会关系的领域完成一场真正的革新。如果说,新制度取代旧制度可以在革命的狂飙中完成,那么,真正建立起一种新的社会关系,改变相应的价值观念,则远非一日之功。正因如此,几十年以来社会关系领域的变革,尤其值得我们反省。

今天在社会关系方面流行的许多观念与我们这个民族的传统价值观确实有着直接的渊源。所不同者,传统社会家族伦常的身份规则不但是国家生活的规范,同时还是一般人际关系的模式,即家、国的合一,这是相对静止封闭的体系,与“身份”所表示的那种社会状态正相吻合。而当代社会则不能不是充满变易的开放系统,在现代化的压力之下,身份关系的不合理性愈益突出,并与现代社会的要求演成尖锐冲突。

在“契约”所代表的那种社会状态中,法律是最基本的调节模式。相反,身份关系自有一套法外的调节手段。按照传统社会身份的法则,管理体制将人格化,官职乃至普通的职务都可以变成身份,转化为特权。在这种情形下,法律上的权利只是虚设,现实中的权力却成为礼拜的对象。经常有人把这种现象的产生归之于法制的不健全,但他们很少看到,这种现象本身正是建立现代法制的一大障碍。法制现代化固然意味着增加更多的现代立法,但它的第一要义却是“依法而治”。高度复杂的现代社会只有依靠真正的法治才可能实现其合理化,而法治本身的实现又是以“法律面前人人平等”为基本条件的,所以说,“契约关系”是实现法治的社会学基础。至于身份,由于它是讲差别的“看人办事”,注定要与法治原则相抵触。

不管人们意识到没有,也不管他们承认与否,现代化所面临的基本问题之一正是要以契约取代身份。在广大农村,契约关系更难以立足。这里是传统势力最盛的地方,也是身份关系最牢固的所在。传统的社会关系与革新解放了的财产形式已经出现了矛盾,并且这一矛盾定会更加深化。

(摘编自梁治平《“从身份到契约”:社会关系的变革》)

【相关链接】

澎湃新闻2020年11月22日报道,上海一位八旬老人将自己300万房产留给楼下毫无血缘关系的水果摊摊主,并做了公证。老人的老伴已经去世,患有精神疾病的独生子猝死,儿子后事是由水果摊摊主陪伴料理,自家亲戚无人到场。一次,老人在家中摔倒昏迷,是摊主发现并送医。由于老人无亲戚照护,摊主便早上进完货再去医院,晚上回家,日复一日。此后,老人便邀请住在简易棚的摊主夫妇及其3个孩子住进自己的房子,组建成一个特殊家庭。2023年12月12日法院一审判决老人房产归水果摊主所有。

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.血缘关系稳定而持久,乡土社会以此为标准来分配职业、身份和财产,这不允许个人做选择。 |

| B.传统社会里血缘不仅连接着人与人,也密切了人与地的关系,地域的远近决定着血缘的亲疏。 |

| C.因血缘而派生的身份维系着传统社会的稳定,亲人之间长期的相互依赖使彼此关系更为密切。 |

| D.血缘社会中也存在交易,但这种交易是以人情来维持的有无相通,与现代意义上的商业不同。 |

| A.材料一指出契约是陌生人之间的约定,是感性与理性的结合,熟人间碍于人情难有真正的契约。 |

| B.材料一认为契约关系是从地缘关系中逐步衍生出来的,其与血缘关系只在清算方式上有差别。 |

| C.材料二认为契约以法律为基本调节模式,拥有健全的立法体制和严格的执法系统同等重要。 |

| D.材料二认为在身份关系牢固的农村,契约关系很难立足,即便是发生纠纷,也会倾向讲人情。 |

| A.古代法典中,出现关于“株连九族”和“血亲复仇”的规定。 |

| B.官员若在职期间父母亡故,法律则规定丁忧,违者均有刑罚。 |

| C.儿子做高级官吏,可审理其父的案件,惩罚其父的失职行为。 |

| D.治人者与治于人者的关系可用“忠”“孝”二字进行概括。 |

5.相关链接中的新闻事件体现了现代社会人际关系的变化,请结合材料一、二分析。

材料一:

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的。我们当然记得不少提倡乡村工作的朋友们,把愚和病贫联结起来去作为中国乡村的症候。关于病和贫,我们似乎还有客观的标准可说,但是说乡下人“愚”,却是凭什么呢?乡下人在马路上听见背后汽车连续的按喇叭,慌了手脚,东避也不是,西躲又不是,司机拉住闸车,在玻璃窗里,探出半个头,向着那土老头儿,啐了一口:“笨蛋!”——如果这是愚,真冤枉了他们。我曾带了学生下乡,田里长着包谷,有一位小姐,冒充着内行,说:“今年麦子长得这么高。”旁边的乡下朋友,虽则没有啐她一口,但是微微的一笑,也不妨译作“笨蛋”。乡下人没有见过城里的世面,因之而不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题,正等于城里人到了乡下,连狗都不会赶一般。如果我们不承认郊游的仕女们一听见狗吠就变色是“白痴”,自然没有理由说乡下人不知道“靠左边走”或“靠右边走”等时常会因政令而改变的方向是因为他们“愚不可及”了。

其实乡村工作的朋友说乡下人愚那是因为他们不识字,我们称之曰“文盲”,意思是白生了眼睛,连字都不识。可是如果说不识字就是愚,我心里总难甘服。“愚”如果是智力的不足或缺陷,识字不识字并非愚不愚的标准。智力是学习的能力,如果一个人没有机会学习,不论他有没有学习的能力还是学不到什么的。这样看来,乡村工作的朋友们说乡下人愚,显然不是指他们智力不及人,而是说他们知识不及人了,乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里人多,这是正确的。

(节选自《乡土中国·文字下乡》,有删改)

材料二:

礼治社会并不是指文质彬彬,像《镜花缘》里所描写的君子国一般的社会。礼并不带有“文明”、或是“慈善”、或是“见了人点个头”、不穷凶极恶的意思。礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的,礼却不需要有形的权力机构来维持,维持礼这种规范的是传统。

礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的。礼是可以为人所好的,所谓“富而好礼”。孔子很重视服礼的主动性,在下面一段话里说得很清楚:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

这显然是和法律不同了,甚至不同于普通所谓道德。法律是从外限制人的,不守法所得到的罚是由特定的权力所加之于个人的。人可以逃避法网,逃得脱还可以自己骄傲、得意。道德是社会舆论所维持的,做了不道德的事,见不得人,那是不好;受人吐弃,是耻。礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成。这是个人习惯所维持的。十目所视,十手所指的,即是在没有人的地方也会不能自已。曾子易箦是一个很好的例子。礼是合式的路子,是经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯。

(节选自《乡土中国·礼治秩序》,有删改)

材料三:

家庭在西洋是一种界限分明的团体。如果有朋友写信说他将要“带他的家庭”一起来看你,你就知道要和他一同来的是哪几个人。在中国,这句话却模糊得很。在英美,家庭包括他和妻以及未成年的孩子。如果他只和太太一起来,就不会用“家庭”。在我们中国常用“阖第光临”,但是很少人能说出这个“第”字究竟应当包括些什么人。

提到用字,“家”字可以说最能伸缩自如了。“家里的”可指自己太太一个人,“家门”可指叔伯侄子一大批,“自家人”可以包罗任何要拉入自己的圈子、表示亲热的人物。自家人的范围是因时因地可伸缩,大到数不清,真是天下可成一家。

为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,西洋的格局是一捆一捆扎清楚的柴,我们的格局(实际上就是差序格局)好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“一表三千里”,就是这个意思,其实三千里也不过指其广袤的意思而已。这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己。我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网,但是没有一个网所罩住的人是相同的。在一个社会里的人可以用同一个体系来记认他们的亲属,所同的只是这体系罢了。天下没有两个人所认取的亲属可以完全相同的,以亲属关系所联系成的社会关系的网络来说,是个别的,每一个网络有个“己”作为中心,各个网络的中心都不同。

(节选自《乡土中国·差序格局》,有删改)

1.材料一中对 “愚”的相关概念理解和分析,正确的一项是( )| A.从客观标准来看,乡下人是“愚”的,中国乡村的症候就是愚、病贫相联结。 |

| B.乡下人不知如何躲避汽车与城里人不认识包谷一样,都是“愚”的具体表现。 |

| C.作者看来,“愚”就是智力的不足或缺陷,而识不识字并不是愚不愚的标准。 |

| D.乡下人“愚”是说他们知识不及人,主要是城市生活所需的知识不如城里人。 |

| A.礼是在教化中养成的敬畏之感,但有时也需要一定的外在权力来推行。 |

| B.礼是社会公认“合式”的行为规范,并不带“文明”“慈善”等意思。 |

| C.礼是由个人习惯来维持的,即使在没有人的地方也不会自己私下停止。 |

| D.礼是高于道德的,并非社会舆论所维持,是经教化而主动服礼的习惯。 |

| A.材料一在分析乡下人的“愚”时,运用了例证法,使论证更形象、明确。 |

| B.材料二采用了正反对比论证,明确地指出了礼与法律、道德的不同之处。 |

| C.材料三以“柴”与“波纹”为喻,生动地论述了中西方社会结构的不同。 |

| D.材料三引用“一表三千里”,说明生育和婚姻结成的网络不断向外扩展。 |

材料一:

从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。

不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用一位外国学者的话说,前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于我们选择得来的关系,而是无须选择,甚至先我而在的一个生活环境。

熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。这感觉是无数次的小磨擦里陶炼出来的结果。这过程是《论语》第一句里的“习”字。“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦说乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。

从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人,不需要这种原则,他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联。在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。我读《论语》时,看到孔子在不同人面前说着不同的话来解释“孝”的意义时,我感觉到这乡土社会的特性了。孝是什么?孔子并没有抽象地加以说明,而是列举具体的行为,因人而异地答复了他的学生。

在我们社会的急速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,“土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

改革开放以后,乡村社会中的变化确实如有些学者所观察到的,行政村中的村民之间相互认识而不熟悉,缺乏共同生活的空间,而大批青壮劳动力进城务工更是带来乡村社会普遍的空巢现象。尤其是随着城镇化的推进以及市场观念的不断深入,熟悉社会中的关系网络开始裂变,既有的伦理观念、道德、价值等正在失去约束力。但是,这可以称之为物、周围环境的变化,而长期浸淫于熟悉社会而习得的“给予”和“亏欠”的人情传统以及思维方式和行为规则等还存在巨大影响。

众多研究表明,生活在乡村社会的农民,虽受到外部条件变化影响,但依旧以亲情纽带和乡土圈子为核心,诚实相待,和谐共处,熟悉社会的亲密关系也由此不断延续下去。而进城务工人员在城市中虽然遭遇到大量陌生关系,但在大多数情况下依靠血缘、亲缘、宗缘和地缘等,结成亲密的社会关系网络,并且依此确认其自我身份,进而形成一种新的“地方认同”。可以看出,熟悉社会已遭遇强烈冲击,但在日益变动的社会结构中仍有影响。

(摘编自黄锐《乡土社会是“熟悉社会”》)

材料三:

“熟悉的社会”是对乡村社会的地方性与整体性结构特征的一种概括,而非指微观的、个别的人际关系或社会网络状况。经历经济转型、社会与文化变迁之后,乡村社会中诸多微观结构与行动都可能已发生这样或那样的变化,其中就包括人际关系和交往方式的变化。然而,村落共同体的地方性以及共同体的整体性特征依然留存。

在村落共同体中,村民之间的关系是熟悉的。熟悉的关系并非指具体的两个个体间的交往情况和熟知程度,而是指村落社会关系是相互熟知的。熟悉的社会是一种信息非常对称的社会,也是一种信息透明的社会。信息对称指的是自我与他人是知根知底的、相互能达成默契的。不论两个村民个体之间是否有直接的交往和互动,也不论一个人对其他个体具体情况的熟知程度如何,人们都能达到相互熟知或知根知底,因为村落共同体本身就是一个信息透明的社会。在一个固定的场域里,个人及其社会关系的信息其实是有目共睹的,而且人们的行动信息也容易被村里人所知晓,并不一定需要专门的努力就能达到。

熟悉关系仍代表着乡村社会的一种特质,因为这是与城市社会关系有着本质区别的。尽管在城镇化扩张和乡村劳动力流动的冲击下,乡村社会熟悉关系也处于变迁之中,但在村落生活共同体依然存续的情况下,基于地缘和血缘而形成的熟悉社会关系的特征也就继续留存。

(摘编自陆益龙《后乡土中国》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.乡土社会里,乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本谋生方式,从土地中获取生活资源,因此与土地分不开,为土地所束缚。 |

| B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间、乡村之间的彼此关系的孤立与隔膜,所以才有三家村式微型村落的存在。 |

| C.乡村社会的农民,以亲情纽带和乡土圈子为核心,诚实相待,和谐共处,而现在受到外部条件变化影响,熟悉社会的亲密关系很难延续下去。 |

| D.“熟悉的社会”是指个体的人际关系、交往方式和微观的社会网络状况;在村落共同体中信息对称,村民个体之间知根知底、能够达成默契。 |

| A.乡土社会实际上就是熟人社会、礼俗社会,而现代社会是陌生人组成的社会、法理社会,两者的人际交往原则是有区别的。 |

| B.乡土社会中人们之间的信用,产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。 |

| C.在乡土社会中,人们从熟悉里获得的认知是个别的。《论语》中孔子因人而异地解释“孝”,能让我们体会到这种特性。 |

| D.材料二认为随着城镇化的推进以及市场观念的不断深入,熟悉社会中的关系网络开始裂变,与材料一的一些说法相近。 |

【推荐3】阅读下面的文字,完成后面各题。

材料一:

家庭在西洋是一种界限分明的团体。如果有一位朋友写信给你说他将要“带了他的家庭”一起来看你,他很知道要和他一同来的是哪几个人。在中国,这句话是含糊得很。在英美,家庭包括他和他的妻以及未成年的孩子。如果他只和他太太一起来,就不会用“家庭”。在我们中国“阖第光临”虽则常见,但是很少人能说得出这个“第”字究竟应当包括些什么人。

为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的。我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己。以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们遇到了中国社会结构的基本特性了。

儒家最考究的“人伦”,就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。孔子最注重的就是水纹波浪向外扩张的“推”字。他先承认一个己,推己及人的己,对于这己,得加以克服于礼,而后顺着这同心圆的伦常,就可向外推了,从己到家,由家到国,由国而天下。

在差序格局里,公和私是相对而言的,群己界线从来也是不清不楚的,国也不过是从自己这个中心里推出去的社会势力里的一圈而已。所以,可以着手的只有己,克己就成了社会生活中最重要的德性。在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出来的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络,因之,我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义。

(摘编自费孝通《乡土中国》,有删改)

材料二:

亲戚关系,过去被认为是重要的社会联结,如今正在青年之中式微,他们以一种逃离的心态远离传统的亲戚关系甚至“断亲”。这里所说的“断亲”一般理解为跟直系亲属、同辈之间乃至与长辈之间日常的互动频率降低,或者没有交往,不是法律上所指的绝对的割断亲戚关系。

传统社会中,不管是农村还是城市,因为生产力、收入和生活水平低下,人们总是要互助才能活下去。我们从传统社会走向现代社会,更多以市场经济为主。我们现在越来越处在逐渐富足的状态,导致了每家每户都有一种比较典型的“家庭独立”的生存方式。包括发达的市场经济、好的政策和社会保障体系,使得我们不需要依赖传统的亲缘关系,来获取我们的生存机会。

另外,新世纪以来,中国社会的快速变化导致了各种内卷。尤其是教育的内卷,使孩子的大量时间都被各种辅导班和作业消耗掉了,他们从小到大都在“内卷化”的教育体系内生长生活,基本独立于扩大化的家庭。这种内卷化的社会生长环境,对于青少年而言,休闲生活被极大地压缩,社会交往特别是走亲戚形态的交往更少。与此同时,青少年从小就以学习为主,从小就与学校朋辈同学的见面、交流、互动显著增加,使得他们有了情感替代,用同学、朋友关系替换亲缘关系。而且,围绕着孩子的教育,家长们形成了一个圈子,造成“朋友圈”的替代,也就把原来的那些亲戚关系逐渐拉远。

作为中国典型的互联网“元世代”,00后在现实中越来越个体化、原子化和生活半径的紧缩化。互联网让00后青年群体更加享受“人与网”的日常生活方式,而不是现实中的“人与人”的生活方式,互联网抢占了青年的时间、空间和心理,造成了青年世代的交往惰性,“断亲”因沉溺网络生活方式而堂而皇之地上演。

最近几十年,中国产生了大规模的城市化和社会流动。这种社会流动造成人们可以在不同的城市乃至国外选择工作和成家立业。这种居住地的远距离分化,导致了表兄弟妹甚至亲兄弟妹之间也没法频繁交往。

尽管互联网世代的青年呈现了比以往世代更加独立的个性和独自生活的适应能力,“断亲”的社会环境、时代条件和家庭结构,在短期内不会发生显著变化,但随着00后世代的年龄增长,他们将成家生子,之后形成自己的核心家庭,而结婚带来新的亲戚关系,他们要不断适应成年人的亲戚网络,也将唤起新的亲缘。我把这个称为“亲缘唤醒”效应,只有亲自体验才能唤醒。这种心理也可以扩展到亲缘关系或朋友关系认知层面,即有的年轻人只有自己做了父母,才知道血缘、亲缘与学缘、地缘同样重要,或许更重要。

还有一个变化是,由于国家推行二孩三孩政策,未来很多年轻人会有二孩、三孩,独生子女的现状会有很大变化。那么他们又有了兄弟姐妹了,下一代就会有二代的表兄弟姐妹。这种回归,当然不一定是完全复原,但某种亲情唤醒的回归效应应该是会出现的。

(摘编自何国盛《“断亲”青年,谁还在走亲戚?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在西洋,“家庭”是一个指向极其明确的概念,而在中国,它所包含的范围却很含糊,这说明我们与西洋的社会结构格局是不相同的。 |

| B.材料一用形象化的比喻,阐述“差序格局”同心圆波纹的性质,接着论述了这一社会结构格局“推己及人”的联系方式,强调了“克己”成为重要德性的原因。 |

| C.当今社会教育的内卷严重挤占了青少年亲缘交往的时间,这是青少年中出现“断亲”现象的最重要的一个原因。 |

| D.材料二所谈及的“断亲”现象更多的是一种情感、心理意义上的,而非法律意义上的。可以预期00后年轻人结婚成家后,也将唤起新的亲缘,传统的亲缘关系有望复原如初。 |

| A.费孝通先生“一捆一捆扎清楚的柴”的比喻,形象地表明了西洋社会结构的基本特性,即“团体格局”。 |

| B.“家庭独立”的程度往往与社会的发展程度、人们的生活水平成正比,与对传统亲缘关系的依赖成反比。 |

| C.儒家最考究的“人伦”、每家每户都有一种比较典型的“家庭独立”的生存方式,原文中这两处引号的使用都是为了突出强调。 |

| D.现实生活中,血缘、亲缘关系远远要比学缘、地缘关系重要得多,所以全社会都必须重视“亲缘唤醒”。 |

| A.择其善者而从之,其不善者而改之。 | B.其身正,不令而行。 |

| C.己欲立而立人,己欲达而达人。 | D.己所不欲,勿施于人。 |

5.“亲缘唤醒”是解决当前“断亲”问题的一种行之有效的方法,请结合材料和现实生活,谈谈有哪些方法可以“唤醒”日渐疏远的亲缘关系。