法国作家雨果曾说:“建筑是石头的史书。”然而此话只适用于欧洲,对于中国并不贴切。中国传统建筑以土、木为主要材料,很少使用石材,由于木材在耐久性方面远逊于石材,以至于中西两大文明的建筑给后人留下了全然不同的印象。19世纪以来,不少西方学者认为中国古代建筑只不过存在于书面文献上,甚至干脆说中国古建筑的实物等于零。这种片面的看法曾得到很多本土学者的呼应,并汇成一股妄自菲薄的浊流。时至今日,中国石结构建筑的低调表现,仍令很多学者感到困惑:为什么直到明清,在技术条件完备,同时也不无需求的情况下,石材在中国始终未能登堂入室?古建筑专家梁思成曾经给出一个推论:“中国结构既以木材为主,宫室之寿命固乃限于木质结构之未能耐久,但更深究其故,实缘于不着意于原物长存之观念。”然而为什么中国人“不着意于原物长存”,依然是个问题。

我们首先要注意的是,中国古代并不缺乏石材,在中国广袤的土地上,到处都蕴藏着适合建筑的优良石材。其次,古人的石材加工技术并不落后,先进的玉石文化,以及秦始皇陵西北大规模的石材加工场遗址就是明证。同时我们也要注意到,在中国古代,适用的木材并非随处都容易取得。秦朝修建阿房宫,许多木材就是从千里之外的四川运到陕西的。在古代的交通条件下,建筑材料的长途运输是 很不经济的;只有当使用木材的意义超越物质层面,进而成为一种执着的文化选择乃至建筑观念中的要素时,人们才会如此不惜人力物力地寻找木材来盖房子。

这种选择与华夏民族古老的价值观息息相关。与西方不同,中国自古以来宗教观念淡薄,从未出现过神权凌驾一切的时代,因此我们的祖先有关建筑的基本思考,是从“人本”出发的。建筑既然服务于人,其理性和适度的使用就十分重要。从材料性质上看,木材显然比石材更便于加工,用木材建造房屋效率更高,耗材更少。《礼记•檀弓上》说:“昔者夫子居于宋,见桓司马自为石椁,三年而不成。 夫子曰:‘若是其靡也!死不如速朽之愈也。’”可见对于务实的中国人来说,费力气建造石头建筑是奢侈的表现,是无法被崇尚节俭的主流价值观所接受的。

中国传统哲学从未认真看待过“永恒”这一命题,儒、释、道三家学说大体上都认为“万物无常”。人是建筑服务的主要对象,人一直处在不断的繁衍和传播之中,不同时代的人对于建筑物也会有不同的需求,因此建筑应该新陈代谢,没有必要永久保存,经久不变。而陵墓建筑在功能上则有耐久的要求,在意象上更与永恒相关,因此这里便成了石材发挥作用的主要场所。此外在耐久性要求较高的建 筑部件,如铺地石、台基、柱础中也曾大量使用石材。木是土的产物,土木具有易取、可塑、可循环等优点,由此可知中国传统建筑在 材料选择上的理性。

(摘编自方拥《中国传统建筑十五讲》)

1.下列关于中国古代建筑的表述,不符合原文意思的一项是| A.法国作家雨果曾经认为,保留至今的古代建筑物就好像是由石头堆积出来的历史书。不过这一看法只适用于洲,不适用于中 国古建筑。 |

| B.木材的耐久性远逊于石材,因而以土和木为主要材料的中国古建筑留存至今的并不多,以致某些西方学者以为现在根本没有这种建筑的实物。 |

| C.中国古代的石建筑并不像欧洲那样发达,一直到明清时代,在技术条件完备且有需求的情况下,石建筑在中国依然很少出现。 |

| D.中国古代的建筑为什么总以土木为主?古建筑专家梁思成的意见是:这是因为古代中国人并没有留心建筑物的长期保存问题。 |

| A.古代中国既有石料的来源,也有石材加工的技术,但石材却并不常用在人所居住的房屋上,而常用于死者的陵墓,或耐久性要求较高的建筑部件上。 |

| B.秦王朝修建阿房宫时,不惜耗费巨大,许多木材从千里之外的四川运到陕西,而所用的石材则取自秦始皇陵西北大规模的加工场。 |

| C.据《礼记•檀弓上》记载,桓司马为自己做一个石制的棺材,加工了三年仍未完成。桓司马的这种行为遭到了孔子的批评。 |

| D.中国古代的建筑一般不去考虑过于长远的未来,只是为了能更好地满足当时人的需要。正是这种观念,使得土木材料在当时的 建筑中大行其道。 |

| A.在古代西方,许多建筑物与神权有关,需要与神一样永恒,由于不耐久的木材无法满足这一要求,坚固而不易腐蚀的石材就得到了西方人的青睐。 |

| B.建造以石材为主要材料的建筑,古代中国人不是做不到,而是故意有所不为。这与华夏民族崇尚节俭的主流价值观有关。 |

| C.因深受儒、释、道三家“万物无常”认识的影响,中国古建筑以木材为主,因此不要说先秦时期,即使秦汉以降的传统建筑现在也已经所剩无几。 |

| D.中国的古代建筑采用土木为主要材料,效率更高,耗材更少,而且可以减轻人类对于地球的索取,在这一点上它是胜过西方石建筑的。 |

相似题推荐

艺术高峰场是由立峰者、造峰者、测峰者、观峰者和护峰者五要素组成的社会空间构造,这些要素的“共时”与“历时”交互作用,促进了艺术高峰的生成。

立峰者指伟大的艺术家,他们凭借自己的艺术天才、后天勤奋以及对艺术形式技巧的不懈探索,创造出传世的艺术杰作,这些杰作就成为艺术史上的高峰,如“李杜”的诗和达.芬奇的画作。造峰者是对立峰者创作行为施加决定性影响的环境力量,如历史视野、文化氛围、艺术形式成熟度、个体爆发力等。当然,艺术高峰的形成也可能经历种种波折,这就需要测峰者。

测峰者通过自己独特的理论、批评,力排众议或者率先对作品予以艺术高峰评价,使之被后世认可和沿用。这些艺术高峰自然会对历代的观峰者产生永恒的吸引力和巨大的感召力。同时,在伟大艺术家背后,往往有社会制度、艺术管理者等护峰者的存在。

艺术高峰场中五要素的高峰成熟度“历时”各不相同,对艺术高峰的产生有着必要的影响。塞尚作品中某种特定的画法需要历经千锤百炼才能走向成熟,白话小说巅峰之作《红楼梦》只可能出现在清代。总体来看,绝大多数公认的艺术高峰主要是五个要素及它们的高峰成熟度合力作用的结果。其中造峰者、观峰者和护峰者,看似处在艺术高峰之外,但某种意义上是艺术高峰形成的根本力量。

现实中,五要素代表五种不同的力共同参与构建艺术高峰。立峰者代表艺术绝境原创力,他会奋力运用艺术形式去对所处世界作新的命名,或另创一种新世界模型来唤起人们的鉴赏热情。造峰者提供一个无形的巨大工厂,立峰者在其中精心塑造出艺术高峰,从而体现杰出艺术家的形塑力。如中国现代特殊的古今转折、中外激荡、家国离散等时代环境,恰是催生吴昌硕、齐白石、黄宾虹和潘天寿等国画巨匠群的绝佳摇篮。测峰者可能并不具备艺术高峰的绝境创造力,但具有艺术绝境阐发力,他可以在发现艺术绝境时把独到发现合理地阐发出来,且令观峰者叹服、响应或跟从。观峰者是所有艺术高峰价值的最终裁判者,但有时测峰者也需要以一己之力,大胆超越观峰者群体的成见,以惊人的新发现来引导观峰者发生改变,让他们接受新艺术高峰的测评。护峰者为艺术高峰的生成提供自由环境,具有艺术自由的维护力。需要注意的是,艺术高峰场的五种力可能具备有规律与无规律、必然与偶然等多样性与复杂性,未必就能完全被准确感知或操控。

伟大的时代呼唤伟大的文学家、艺术家,“努力筑就中华民族伟大复兴时代的文艺高峰”威为我国文化战略构想之一,而艺术家主体创造力的生长固然重要,但往往有着不确定性,社会公众要想鉴赏到这个时代崭新的艺术高峰,就需要扎实实地投身于艺术高峰场的整体建设中。今天的社会应当给立峰者的艺术创造提供足够的激励机制,同时造峰环境中的历史视野、文化氛围、艺术形式和个体爆发力等正有机会进入活跃状态,从而对艺术高峰的孕育产生助推作用;测峰者要提升自身的审美观察力和艺术前沿洞察力,以具备测量新的艺术高峰的超常敏说、胆识和艺术史构架;观峰者要勇于摆脱审美与艺术的成见而接受艺术新事物的冲击;护峰者要真正为艺术高峰的自由创造提供健全的体制和机制保障。每个人只有亲自参与到艺术高峰场建设中,才是真正履行时代责任的务实行动。

(摘编自王一川《艺术高峰场》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.传世的艺术杰作是艺术家凭借天才、勤奋等创造的,有极大吸引力和感召力。 |

| B.造峰环境中历史视野、文化氛围、艺术形式等的活跃有助于产生艺术高峰。 |

| C.观峰者经测峰者引导才能完成艺术高峰测评,成为艺术高峰价值的裁判者。 |

| D.艺术高峰场中交互作用的五种力具有多样性和复杂性,未必能完全被操控。 |

| A.文章观点鲜明,在论证中扣合了当代中国筑就艺术高峰这一文化战略构想。 |

| B.文章分析了艺术高峰场五要素的内涵、作用以及现实意义,论证结构清晰。 |

| C.第三段运用举例论证,有力支撑了“历时”会对高峰产生必要影响的论点。 |

| D.文章末段论证了社会公众才是形成艺术高峰从而履行时代责任的根本力量。 |

| A.艺术高峰的形成也可能经历波折,绝大多数公认的艺术高峰是艺术高峰场的五个要素合力作用的结果。 |

| B.只有造峰者创造的逆境才会对立峰者的创作行为施加决定性影响,中国现代出现了国画巨匠群就是明证。 |

| C.护峰者要真正为艺术高峰的生成提供健全的体制和机制保障,保证立峰者在完全自由的环境中自由创造。 |

| D.艺术家主体创造力的生长具有不确定性,因此要促成艺术杰作就要更加重视艺术高峰场的整体建设。 |

材料一:

2018年,中国探月工程将实现新突破。烯填四号任务将于今年实施发射任务,实现国际上首次在月球背面软着陆并巡视勘察,谱写月球探测历史新篇章。

国防科工局探月与航天工程中心主任、探月工程副总指挥刘继惠介绍嫦娥四号今年计划5月发射中继星,实现月球背面与地面站之间的测控通信;12月发射着陆器和巡视器,在中继测控支持下实现月球背面软着陆,开展就位和巡视探测科学探测数据再通过中继星转发至地面接收站,开展相关科学研究。

月球背面始终背对地球,屏蔽了地球的无线电、闪电和极光等干扰信号。月球背面与正面的地质特征也存在很大差异,嫦娥四号对月球背面开展形貌、物质组成、月壤和月表浅层结构的就位与巡视综合探测,将促进对月球早期演化历史的新认知。

嫦娥四号肩负人类探索未知领域的重要使命,将突破一系列极具挑战的高新技术,实现国际领先,是开展后续月球探测的序章,也将促进人类探索向更加深远的太空迈进。

(摘编自冯华《探月工程首次探测月球背面》)

材料二:

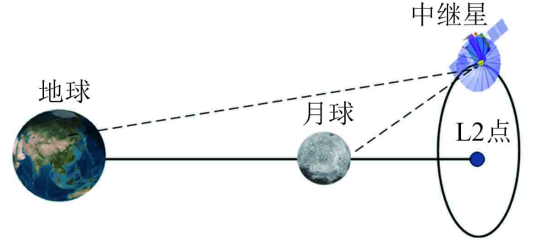

中继星轨道可采用环月轨道或地月L2点轨道。环月轨道的通信弧段短,会有连续若干天出现通信中断。地月L2点轨道是适合中继的理想地点,具有如下优点:①在此处地球和月球的引力之和使得中继星与月球同步绕地球运行,因此中继星能够连续对地球和对月球背面同时可见,提供全时段中继服务;②光照条件好航天器很少被地球或月球遮挡;③此处受地球和月球的影响小,中继星长期运行所需轨道维持量较小。

在着陆器上搭载重量为3kg的月面微型生态圈,内含植物种子及昆虫卵,构成简单生态系统,验证在月面太阳自然光照条件下植物的光合作用原理,观测月面低重力条件下动植物的生长状况,积累构建太空生命保障系统的技术与经验,并向公众普及生物学知识中继星地球月球L2点地月12点轨道中继星与地球、月球的相对位置关系示意图。

地月12点轨道中继星与地球、月球的相对位置关系示意图

(摘编自吴伟仁、王琼、唐玉华等《“嫦娥4号”月球背面软着陆任务设计》)

材料三:

美国从1961年到1972年组织实施的“阿波罗计划”是当时全世界规模最大耗责最多的一个计划,共投资了约254亿美元,相当于205年的1360亿美元。参加阿波罗计划的有2万多家企业、200多所大学、80多个科研机构,总人数超过了40万。上世纪六、七十年代,所有的技术都属于初级阶段的,包括火箭、雷达、弹、无线电制导材料、计算机等方面。由于“阿波罗计划”的要求,大大提高了当时的技术水平,诞生了一大批高科技工业群体。后来,这个计划又转到民用,带动了世界科技的发展和工业的繁荣美国人算了一笔账,投入产出比为1:14,取得了巨大的经济效益,诞生了一大批新型的工业群体。这可以说是一个推动人类科技进步的计划。

(摘编自中国科学院院士欧阳自远的演讲《中国的探月梦》)

材料四:

NASA正在制定一项计划,2023年开始绕月飞行,且不迟于本世纪20年代末,让宇航员重新登陆月球。但美国不会止步于此,还将在月球和周固建立第一个永久性基地的关键组成部分——深空网关。

在深空网关的建设上,美国和国际合作伙伴将测试新技术和新系统,建设的基地随时为火星任务做好准备。NASA还将研究深空网关对环境的影响,了解生物有机体如何长时间对深空环境的辐射和微重力作出反应。

月球表面将作为重要的训练场和技术示范试验场,为火星和其他目的地的未来载人任务做准备。到20年代末,能够运送宇航员和货物的月球着陆器将前往月球表面,可以进行长期的月表活动,与深空网关一起,随着时间推移而逐步扩展任务,进行更广泛意义上的科学探索。

(摘编自房琳琳NASA“三级跳”:空间站、月球、火星美“国家太空探索运动”旨在扩大人类认知边界)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.嫦娥四号将实现在月球背面软着陆并巡视勘察,这是国际上首次,也是我国开展后续月球探测的序章,将谱写月球探测历史新篇章。 |

| B.嫦娥四号2018年的发射任务有两次,将发射中继星、陆器和巡视器,中继星将在地月L2点轨道长期运行提供全时段中继服务。 |

| C.2018年发射的着陆器,将搭载由动植物组成的微型生态圈登陆月球背面,进行科学实验,以积累太空生命保障系统的技术与经验。 |

| D.NASA将在月球和周围建立深空网关作为第一个月球永久性基地,并和国际合作伙伴测试新技术和新系统,为火星载人任务做准备。 |

| A.月球背面背对地球,着陆器和巡视器的着陆及信息的回传需要中继星支持地月1点轨道以其特有的位置优势,成为中继的理想地点。 |

| B.太空探索过程中携带生物有机体,研究生物有机体在深空环境下的生长状态,其主要目的是培养出产量更高、质量更好的农作物品种。 |

| C.同“阿波罗计划”一样,中国的探月工程对提高国民的科学素质推动国家科技水平发展以及发展工业,将发挥难以估量的巨大作用。 |

| D.中美探月工程都将突破一系列极具挑战的高新技术都肩负人类探索未知领域的重要使命,都将扩大人类认知边界,推动人类科技进步。 |

“少年勤学,青年担纲,你是国家的栋果。导弹、卫星、嫦娥、北平。满天星斗璀璨,写下你的传奇。年过古稀未伏枥,犹向苍穹寄深情。”在2016年度“感动中国”人物的颁奖舞台上,中国探月工程总设计师、中国科学院院士、“两弹一星”元勋科学家孙家栋收获如此评价。

孙家栋的一生与中国航天相连。求学时,他被选派到苏联茹科夫斯基空军工程学院学习飞机制造。1958年,孙家栋进入国防部第五研究院第一分院从事导弹研究,1967年又被钱学森点将,担任我国第一颗人造卫星“东方红一号”的技术负责人,从此与中国卫星结下不解之鰾。

7年学飞机,9年造导弹,50年放卫星。对几次关键的人生转折,孙家栋说:“国家需要,我就去做。”

中国工程院院士、神舟飞船系列原总设计师戚发对这位老朋友敬佩不已:“抓大放小,举重若轻;善于综合,敢于决策;大胆放手,勇于负责。”

成发韧的总结令人信服。在研制“东方红一号”人造地球卫星时,为了确保核心任务顺利完成,孙家栋紧紫抓住“上得去,抓得住,听得见,看得着”这四个要求,凡与此无关的技术试验,全部取消。也正是因此,中国得以在短短三年的时间里,成为世界上第五个能独立发射卫星的国家。

欧阳自远对孙家栋的这一“特点”感受颇深。“孙先生是一个善于把复杂问题简单化的‘高手’。我总是从科学的角度出发提出各种技术要求,希望我们的绕月能获取尽可能多的数据。但孙先生考虑更多的是如何去实现、去完成“绕’的目标。孙先生常说,科学家往往把简单问题复杂化,而工程师就是要把复杂问题简单化。他善于抓住最主要的问题,并且敢于决断。比如说‘嫦娥’什么情况下发射,孙先生认为,安全就发,不安全就不能发,其他因素都不必考虑。因为不安全,什么目标都达不到。”

建设中国的北斗卫星导航系统时,有两条路摆在了大家面前:一是一步建成全球乃至世界主流,但不符合中国实:二是分步优先建成区域系统,但世界尚未有先例。

中国的导航系统如何建设?孙家栋独具慧眼,提出了一条具有中国特色的“先该验、后区域、再全球”的“三步走”发展战略。“我们为什么要这么搞呢?”谈及当时的决策,孙家栋解释说,“首先,卫星的数量可以少,我们集中精力为我们国家本土加上周边来服务,这是我们经济建设最需要的事情。步子相对迈得小一点,可以摸索更好的经验来推动我们这个事业的发展。

近年来,北斗系统优先建设区域组网成功提供优质服务,证明了这条道路的科学性。目前,日本、印度也纷纷采取此种建设方式,中国北斗系统的建设为世界开创了一种新的发展模式。

这样脚踏实地一步一个脚印向前走地“务实”,在同事和下属的眼中,是搞科学该有的精神。“科研是一个探索的过程,不能求全求大,不能好高骛远。他说话慢吞吞的,但总能运筹惟,统领全局,是个睿智的老头。”中科院光电研究院研究员、北斗“女种”徐颖如是说。

2009年,孙家栋寿辰时,钱学森给他寄来了贺信,80岁的孙家栋成了钱老口里的年轻人:“您是我当年十分欣赏的一位年轻人,听说您今年都80大寿了,我要向您表示表心的祝贺!”

(摘编自宋雅娟《孙家栋:航天赤子心》)

【相关链接】

①1974年底,第一颗返回式卫星飞行20秒钟后就爆炸了,冲天的大火让孙家栋痛哭失声。孙家栋表示,这次发射失败对自己教训最大,造成这么大的失败,是火的原因。但是最后把这原因查出来,是非常简单的一件小事,就是火箭里的一根导线,这根导线里头的铜丝质量不太好,断了。

(摘编自《新京报》2010年1月12日)

②“两弹一星”功勤奖章、国家最高科学技术奖获得者、“改革先锋”、“国家勋章”……翻开孙家栋的人生履历,就如同阅读一部70年新中国航天事业的发展史。

(摘编自《光明日报》2019年9月23日)

1.下列对材料有关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.少年时勤奋学习,青年即担当重任,老年仍坚持工作。首段的颁奖词虽察寥数语,却精练地概括了孙家栋的生平与业绩。 |

| B.孙家栋在苏联学了7年飞机制造,回国后造了9年的导弹,放了50年卫星。他的几次人生转折,体现了他的家国情怀。 |

| C.北斗系统的建设为世界开创了一种新的发展模式,自主创新发展的同时,与日本、印度等国开展合作,共享研究成果。 |

| D.在“嫦娥”绕月工程中,欧阳自远总是从科学的角度提出各种技术要求,孙家栋则更多地考虑如何去完成“绕”的目标。 |

| A.本文以颁奖词开篇,以贺信结尾。选材典型,简要介绍了孙家栋的求学经历,重点介绍了孙家栋的几项科研活动。 |

| B.研制“东方红一号”人造地球卫星时,为了确保核心任务顺利完成,孙家栋全部取消了与此无关的技术试验。 |

| C.文末钱学森给孙家栋的贺信里尊称他为“您”,这样称呼表明了钱学森对孙家栋所取得科研成就的高度赞赏。 |

| D.我国第一颗返回式卫星发射失败的原因,竟然是一根导线里头的铜丝质量不太好,这让孙家栋痛哭失声。 |

应当承认,新技术的确给古老的汉字艺术带来较大的冲击。美国学者杰茜卡·贝内就曾把电脑称为“手写体的诅咒”。因汉字象形表意的文字结构十分特殊,电脑输入对汉字手写的冲击尤为严重。“五笔输入法”把每一个汉字拆成最多四个部分,倒是让人记住了汉字的基本架构,但写起字来也难免有时会缺胳膊少腿,而太多习惯用“拼音输入法”的人则连汉字的具体构造都记不住。在方便、快捷、高效的文字信息化处理诱惑下,人们由习惯成依赖,由依赖成退让,最后是能“敲字”的决不“写字”。及至万不得已情况下要用手写时,才发现汉字的具体构成竟是如此模糊,写出的字也丑得难以见人。

一项千百年来被人们运用自如的汉字手写艺术,却在电脑和网络普及应用的一二十年间就陷入尴尬境地,完全归因于新技术的罪过乃是推脱我们自身传承文化的使命与责任。在这一场新技术冲击的背后,我们或许早已忘记了汉字中还蕴藏着丰富的中华文化与艺术,早已钝化了对具有独特美感的汉字书法的审美能力,早已忽视了手书汉字也是传承汉字文化极具生命力的方式,而仅仅把汉字视作表意符号和交流工具。结果便是,作为符号和工具的汉字,往往只是在实际运用这个层面上存在。

正如学者所言:“汉字是中华文明的标志,又是传承中华文化的工具。汉字书法不仅是人类所创造的最为抽象的艺术,而且是人类文明最为发达、最富有想象力,能够全面揭示自然本质的一门艺术,一种文化现象。”数千年来,汉字被视作艺术品,更被看做人格的标记,“横平竖直写汉字”与“堂堂正正做真人”被放在了同等重要的位置。曾几何时,能写一手好字是竞争的资本,是一件值得骄傲与自豪的事情。无论时代怎样嬗变,无论技术怎么革新,汉字所承载的文化内涵不会改变,而作为后来者理当致力于文化的接续和弘扬,不能在各种冲击面前丧失汉字文化的自尊、自重与自觉。

一个民族的文化是否得到光大,不是取决于它吸收了多少外来的精华,而是决定于这个民族优秀的文化是否得到很好的传承。联合国教科文组织早就提出“学习母语是一种权利”,法国规定“法产商品的商标必须使用法文”,韩国主张“立志于国语发展和国语文化创造”,俄罗斯甚至把保护母语纳入了国家安全战略。在邻国日本,从小学到初中都有习字和书法课,文科大学里书法也是必修课。汉字是我们文化的根,是滋养我们现实生存发展的血液。在网络时代,我们不能“握着鼠标忘了笔杆”,汉字不能沦为失落的文明。

1.根据原文,下列有关“提笔忘字”的表述,不符合意思的一项是

| A.数字化时代,文字记录方式发生革命性变革,人们习惯用键盘打字来代替一笔一画的书写,由此导致“提笔忘字”现象。 |

| B.许多人只能大致记住汉字的形状,提笔却无法正确写出具体部首和结构,从客观上说这是长期使用电脑打字造成的。 |

| C.提笔忘字、频写错别字已经成为国人一种普遍的现象,如果持续发展下去,就将成为一个令人忧心的文化现象。 |

| D.把“提笔忘字”完全归因于新技术的罪过是不客观的,从某种程度上说这是我们在推脱自身传承文化的使命与责任。 |

| A.美国学者杰茜卡·贝内之所以把电脑称为“手写体的诅咒”,就是因为电脑等新技术的确给古老的汉字艺术带来较大的冲击。 |

| B.运用“五笔输入法”时把每一个汉字拆成几个不同的部分,打字时只记住了汉字的基本架构,写字时就难免会缺胳膊少腿。 |

| C.在电脑和网络普及应用这一场新技术冲击的背后,我们或许早已忘记了汉字中还蕴藏着丰富的中华文化与艺术。 |

| D.汉字所承载的文化内涵不会改变,无论时代怎样嬗变,无论技术怎么革新,作为后来者理当致力于文化的接续和弘扬。 |

| A.在方便、快捷、高效的文字信息化处理诱惑下,人们习惯于“敲字”而不“写字”,以致于书写时,才发现汉字的具体构成竟是如此模糊。 |

| B.由于忽视了手书汉字是传承汉字文化极具生命力的方式,而仅仅把汉字视作表意符号和交流工具,结果是汉字只在实际运用这个层面上存在。 |

| C.数千年来,汉字被视作艺术品,更被看做人格的标记,正因如此,“横平竖直写汉字”与“堂堂正正做真人”被放在了同等重要的位置。 |

| D.要使民族的文化得到光大,就要让我们的民族优秀的文化得到很好的传承。汉字是我们文化的根,我们就不能让汉字沦为失落的文明。 |

近年来,在青年人中掀起一股新节俭主义的热潮,这折射出了青年人的新消费价值观念。新节俭主义是一种崇尚理性、独立人格、简约生活的消费理念,与传统节俭理念不同,具有不奢侈、不浪费、理性消费、享受生活等特征,坚持“省钱而不降品位”“省钱而不失时尚”“省钱而不减体面”等原则。“不该花的钱一分钱不花,该花的钱一分钱不省”,既是新节俭主义者的鲜明写照,也是青年人消费观念和价值的真实折射,反映的是一种更为理性的消费意识和较强的理财能力,表现的是在满足一定物质需要之后的发展和享受需要。

新节俭主义经历了从物质短缺时的主动节俭到物资丰足后的奢侈、再到现在的物质丰富下的主动节俭,不再体现为物资短缺与人们生存需求的矛盾,而是体现为物质相对丰富与人们美好生活需求的辩证融合,是发展需求和享受需求的有机统一,是一种务实、适度、合理的消费,是对简约而不简陋、朴素而充实生活的追求。这种新潮流建立在人民群众对美好生活向往的基础上,可谓是与时代同频共振的消费理念。

新节俭主义为何在中国流行?

改革开放以来,中国经济体制实现了从社会主义计划经济向社会主义市场经济的转型,经济建设取得了辉煌成就。但是,由于在一些工作中片面强调经济增长速度,一定程度上导致人们放松了精神文明建设,使拜金主义、享乐主义和极端个人主义有所抬头。当资源面临枯竭、人口红利不再、环境污染严重、道德开始沦丧,出现自然家园和精神家园的双重失落时,新节俭主义就成了人们消费生活的一种时代选择。其一,社会能源和个人收入都较为固定,可供支配的资源有限;其二,人的欲望太多甚至贪婪,需求的数量和质量不断提升,而这难以一一满足,必须有所取舍;其三,经济学的成本核算原理在消费领域的具体表现,就是以较少付出获得较大收益,以现有收入最大限度地满足自己的合理需求。新节俭主义是青年人面对社会生活重压的务实选择。

中国传统文化中有很多关于节俭的论述,勤俭节约具有修身、齐家、治国的功能,关乎个人、家庭、国家的前途和命运。儒家的“过犹不及”、道家的“清静无为”、佛家的“向性中作”等,特别儒家所倡导的克已、尚俭、节用、中道等观念,今天对我们依然有着重要的启示意义。在中国哲学中,曾有著名的天理人欲之辩,提出过无欲、寡欲、纵欲、养欲、节欲等学说。节制是一种美德,这可谓是新节俭主义的中国哲学基础。中国是礼仪之邦,爱惜财物、尊重他人劳动成果等思想和行为,对新节俭主义的形成也起到了一定的促进作用。

此外,新节俭主义还受国外极简主义、环保主义等社会思潮的积极影响。简约生活是新节俭主义的内涵之一,在这点上极简主义与新节俭主义非常相似。极简主义的核心理念是让事情变得简单易懂,它所追求的避免复杂、追求简单,成为现代社会人们最为推崇的生活理念,与新节俭主义同向同行。环保主义作为一种保存、恢复和改善自然环境的意识形态,与新节俭主义反对浪费的理性消费本质相匹配,客观上对新节俭主义也起到了助推作用。

(摘编自贺才乐《新节俭主义为何在青年中流行》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.新节俭主义是近年来出现于青年中的新消费价值理念,本质上与传统节俭理念相同。 |

| B.新节俭主义者理性消费、不奢侈、不浪费,只要能省钱,就不再考虑对生活的影响。 |

| C.新节俭主义是物质相对丰富与人们美好生活需求的辩证融合,是务实、适度的消费。 |

| D.简约生活是新节俭主义的唯一内涵,在这一观念上极简主义和新节俭主义是相似的。 |

| A.文章论述了新节俭主义的消费理念,以及其行为表现,指出新节俭主义是时代发展的产物。 |

| B.文章运用对比式结构,从两个方面分析新节俭主义在中国流行的原因,条理清晰,逻辑严密。 |

| C.文章列举儒、佛、道家等关于节俭的论述,论述了新节俭主义受中国传统文化影响的观点。 |

| D.从新节俭主义受到国外极简主义、环保主义影响的角度,文章进一步论述新节俭主义内涵。 |

| A.新节俭主义者崇尚理性、追求独立人格,“不该花的钱一分钱不花,该花的钱一分钱不省”。 |

| B.新节俭主义是发展需求和享受需求的有机统一,建立在人民群众对美好生活向往的基础上。 |

| C.新节俭主义在中国流行是经济转型中的时代选择,是青年人面对社会生活重压的务实选择。 |

| D.新节俭主义以天理人欲之辩为哲学基础,与惜物、尊重他人劳动成果等中华传统一脉相承。 |

很大程度上,我们走哪条路不是由你个人决定的,而是由一些必然的和偶然的外部事件构成。可是尽管如此,一个人必须要有一种自觉,不能随波逐流,不能没有自己的意志和要求。

如何有自觉的意识和要求呢?了解历史就非常重要。我们中国在世界上是一个有着特殊地位的国家,拥有五千多年的文明史。这一点习近平总书记多次讲到。这是我们宝贵的财富,但是如果处理不好,就会成为包袱。如果从五千年国家民族的风风雨雨里,找到我们应该走的方向,得出对当下有用的经验和教训,这样,就可以说人有了自觉。所以自觉最重要的一点,就是要了解历史。

我觉得历史可以给每个人一种重要的精神。什么精神呢?前些天有人请我写一个序,谈到梁启超,他最后要编一部《中国通史》。为什么要编这样一部通史,梁启超说是因为爱国。我们说一个人爱国,为什么要爱国,爱国家的什么?因为我们是一个拥有五千年文明史的国家,而且在近代以来,在逆境中重新站立起来,走上了崛起的道路。这是了不起的,一定会载入世界史册的。这样来说,我们对历史的认识,和爱国精神的培育是不可分的。

最近《解放日报》采访我,我也说过一件事。20世纪80年代我有一次去天津南开大学讲学,去南开主楼那就看到很多用大纸写的壁报,上面就在讨论一个问题,就是历史有没有用。那时我才知道,一些人认为历史没有用。后来在演讲或者讲课的时候,我常常讲这个话题。

如果你是在一个流水线上,很机械地做出一个东西来拿去卖了,那历史可能没有用。可是有没有用,是要看我们国家、民族、时代有没有什么需求,有需求就有用。从这个角度来看,历史就是有用的。

梁启超讲得很清楚,他是新史学最早的倡导者,在马克思主义传入中国之前,他就知道历史是培养爱国精神的。新史学之所以“新”,很重要的一点,就是更好地更有意识地把历史和每个人联系起来,又把中国和整个世界的发展联系起来。

再说白一点,历史从来是割不断的,我们国家当前的现状是历史造成的。你再想把它分开,也分不开。它的现状就是历史的结果,而且现状不断地变为历史。现在我们大家都讲中国梦。这个梦是怎么来的?为什么大家有这样一种心理和希冀,有一种对我们国家民族发展崛起的期待?我们只能说,这个梦本身就是历史形成的,这个梦是一个非常长的过程。我们要圆这个梦,就必须要以历史作参照。

现在外国人很惊讶,为什么中国能做到这些成绩——很多方面中国已经领先于世界。外国人说中国变成一头醒狮了,所以他们不习惯。不习惯可以理解,只要不是恶意的。我们还应该把我们的历史、我们的发展、我们人民的诉求、我们未来的走向,我们要和平发展、我们希望和世界共同前进的愿望,都告诉世界。

其实我们中国的历史很值得同世界讲讲。我记得第一次去美国,在华盛顿见到一些官方接待的人,他们就说,中国有排外的传统。我就和他们辩论,我说我们有一个吸收外来思想和物质的传统,我们的特点就是包容。我们什么时候排过外了?汉朝的朝廷里还有很多从胡人那里来的官员,隋唐也是如此。到了清朝的时候我们闭关锁国,那是我们挨打了。我们不希望如此,我们不想欺负任何人。这些历史,我们都应该告诉我们的后代,告诉我们的国际友人。

我最早在1980年就提出,重新评价中国古代文明。我提出,中国古代文明的历史,过去因为西方国家的种种偏见,被贬低了。更好地把中国文明发展的历史说明出来,对那些贬低的中国古代文明加以纠正,这是我们历史学者的责任。

(原文发表在2016年5月13日《光明日报》作者李学勤)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.很大程度上,国家命运及前途发展不受个人影响,而受一些必然和偶然的历史事件影响。 |

| B.自觉就是从国家民族的历史中明确该走的方向,找到现实中有用的经验教训。 |

| C.新史学之所以“新”,就是把历史和每个人联系起来,把中国和整个世界联系起来。 |

| D.历史学者的责任就是把中国文明发展的历史说明出来,纠正被贬低的中国古代文明。 |

| A.本文采用“总—分”的论证结构,从了解历史和文化自觉谈起,论述了重新评价中国古代文明的必要性。 |

| B.文章第三段中引用梁启超要编一部《中国通史》的事例,论证认识历史和培育爱国精神密不可分。 |

| C.文章论证条理清晰,论述了我们了解历史对当今发展的意义,以及纠正被贬低的历史的重要性。 |

| D.文章多处运用举例论证,以具体的史实驳斥西方国家的偏见,提及习总书记的中国梦,增强了说服力。 |

| A.因为有五千多年的文明历史,所以中国是一个从古至今都是在世界上拥有特殊地位的国家。 |

| B.历史不能用于借鉴就没有用,从我们国家、民族、时代发展需求来看,历史是有用的。 |

| C.从历史连续性来看,中国梦的形成是一个漫长的过程,要圆这个梦必须以历史为参照。 |

| D.外国人对中国有的领域领先世界感到惊讶,但中国将与世界各国共同进步则是必然趋势。 |