阅读下面的文字,完成小题。

当代技术的发展日新月异,以大数据、云计算、人工智能、物联网为代表的新一代数字技术日益与实体经济深度融合,深深地影响着自然界、人类社会和人自身。如胡塞尔所提出的,自伽利略以来的近代西方文明,一直致力于将自然界数学化、机械化的目标,而这正是西方科学和文化危机产生的主要原因。我们姑且不论胡塞尔的论断准确与否,但他确实引发了人类对技术及其发展的伦理反思浪潮。而其中的人工智能技术自诞生至今在短短几十年内便渗透到了人类生产生活的每个角落之中。在人工智能为我们提供越来越多便捷的同时,很多人也在担心:人工智能在未来是否会成为一个新的主体,跟人类一样拥有自我意识和情感并最终取代人类?是否会破坏而不是增进人类的福祉?这是一种基于人本主义的伦理忧思,从这个角度看,彭家锋、虞昊、邓玉龙等三位青年学者聚焦人工智能的伦理挑战与科学应对这一主题展开对话,就怎样前瞻研判科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战进行学理阐释,并就如何塑造科技向善的文化理念,让人工智能更好增进人类福祉进行深入研讨,是具有理论意义和实践价值的。

人类的意识是长期进化的结果,是不可能被设计出来的。何为意识?到目前为止,“意识”的产生机制仍令科学家们困惑不已。其实意识并非人类所独有的,有些动物也有相对于人类而言比较简单的意识,例如狗就会看家护院,它们会在陌生人进入家中时感觉到不安全而吠叫。人们认为,意识是生命感知与适应环境、调整自身行为从而保护和完善自己的能力,意识的产生与生物的神经中枢——大脑有着紧密的联系。但遗憾的是,我们对人的大脑如何产生意识这个根本问题的了解还不够深入。幸运的是人类拥有地球上最高级最强大的大脑,它使得我们能完成一系列复杂的意识行为。人工智能是计算机科学的一个分支,它能通过执行人类的指令完成某些工作,产生类似人类的智能反应,但它并不拥有类似人类的意识。

在人们看来,现在的人工智能越来越“聪明”,甚至在某些领域比人类更“聪明”。其实人工智能的“聪明”仅仅是人类基于0和1的编程代码来控制的,或者说人工智能之所以能模仿人类的思维而完成某项工作,关键因素是人类为它们量身打造的一串串操控代码,人工智能仅仅是在完成人类的指令而已。因此无论人工智能如何强大,它也仍然只是在人类编制的智能程序对大量数据处理的基础上得到的结果。目前来看,与人类相比,人工智能都是专能的。人类可以运用所掌握的知识轻松应对自己熟悉的领域中的难题,也能灵活处理陌生的未曾遭遇的困境;虽然目前不管是计算智能、翻译智能、手术智能、围棋智能、家政智能、聊天智能、驾驶智能还是字符识别、人脸识别、声音识别等领域的人工智能都发展迅猛,但它们仅能执行内置程序所规定的任务,对于超出程序规定和数据库的内容和情形它们都无法处理。更重要的是,虽然人工智能可以在某个领域出色地完成人类规定的任务,但它们并不知道自己为什么要完成该项任务,更不会在此过程中拥有快乐、满足的情感体验。基于算法和大数据的人工智能是人类用以发展和改善生产生活的工具,人类发明和发展它们,目的是让它们更好地为人类服务,而不是取代人类自身。

从这个意义上说,人工智能仅仅是一项服务于人类的技术,是人类的工具,人类没有必要也不可能让其拥有独立的自我意识而成为取代人类自身的主体。一部人类文明史,同时也是一部人类不断发展和创造工具以服务于人类自身的历史。从石器到铁器,再到电器,到现在的人工智能,都是人类体力和智力的延伸,都是作为一种工具而增强了人类某些方面的能力。地球上唯有人类拥有高度复杂的大脑结构、无比精细的意识与情感状态。无论人工智能有多“聪明”,它也不可能拥有类似于人类的“智慧”与意识。其他碳基生物虽然有低等的意识,但与人类的智慧与意识相比几乎可以忽略不计。

虽然人类主观上不会让人工智能发展成一个拥有类似人类的意识和情感的主体,但在信息化数字化智能化趋势不断演进、人工智能技术发展和应用场景拓展正在按下“快车键”的当下,其对人类生活带来的新的风险挑战越来越大,却是一个不争的事实。要破解这一难题,我们必须前瞻研判人工智能带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战,着力完善相关法律法规、伦理审查规则及监管框架,通过建立健全保障人工智能健康发展的伦理规范和法律体系,更好适应人工智能快速发展的新要求、新变化,从而推动人工智能向善发展、更好增进人类福祉。

(摘编自张今杰《推动人工智能更好增进人类福祉》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.人工智能技术诞生才短短几十年就为人类生产生活带来了方方面面的便利,但同时也会带来一定的规则冲突、社会风险、伦理挑战。 |

| B.狗在陌生人进入家中时感知到了环境的变化,它便调整自身行为,即大声吠叫,以此来保护自己,这是它大脑中的意识在发生作用。 |

| C.人类通过一串串基于0和1的编程代码来操控人工智能,在这个过程中人工智能不需要知道完成任务的原因,只需出色地完成任务。 |

| D.虽然作者认为人类不可能让人工智能拥有独立的自我意识,但他依然对人工智能在未来是否会拥有类似于人类的自我意识充满担忧。 |

| A.文章开头引述胡塞尔的观点,证明近代西方文明引发了人类对技术及其发展的伦理反思浪潮。 |

| B.第三段综合运用对比、举例、比喻等多种论证方法来证明观点,使得文章内容丰富,说服力强。 |

| C.文章采用提出问题、分析问题、解决问题的结构,结尾指出科学应对人工智能难题的具体措施。 |

| D.最后一段中“快车键”的引号表示特殊含义,与第四段中“聪明”“智慧”的引号的用法均不相同。 |

| A.当校园防欺凌报警器识别到“救命”等声音时,会进行声光报警,对现场欺凌者进行震慑警告,并将报警信息实时发送到学校保安手机上。 |

| B.目前,一些社交媒体平台使用AI算法来推广特定类型的新闻或观点,使得用户接收到的信息高度倾向于某种立场或利益。 |

| C.某家拥有先进AI算法的公司在广告、搜索引擎和电子商务领域中占据很大的市场份额,获得了绝对的竞争优势,从而排除其他竞争者。 |

| D.某人最近在电商平台搜索、选购了五常大米,不久之后,电商平台就铺天盖地推荐,页面总是重复出现相关广告、同类视频。 |

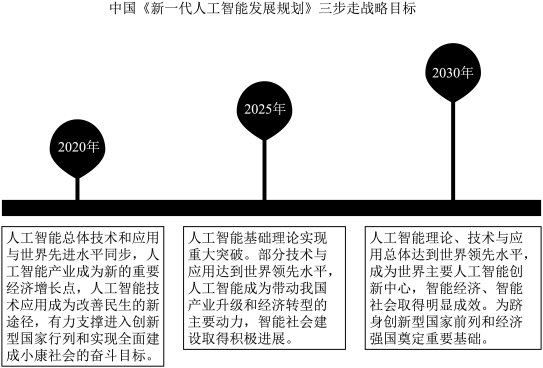

| A.推动人工智能更好增进人类福祉,与《规划》中2020年的战略目标相符合。 |

| B.人工智能发展迅速,《规划》要求至2025年其技术与应用达到世界领先水平。 |

| C.完善、健全人工智能相关的伦理规范和法律体系,有助于实现2030年目标。 |

| D.人工智能是服务于人类的技术,推动其向善发展能够助力智能社会的建设。 |

相似题推荐

材料一:

西方戏剧的观念与中国戏曲的观念,是迥然有别的。

古希腊亚里士多德对戏剧进行了理论总结,写下了著名的《诗学》。他说:“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿。”悲剧“最重要的是情节,即事件的安排……悲剧中没有行动,则不成为悲剧,但没有性格,仍然不失为悲剧。”中国的戏曲理论,无论是明代的汤显祖还是清代的李渔,阐述的重点都是在演员的演技和唱腔方面,剧本的故事无不处于次要的位置。

这种理论上的差异,自然造就了舞台演出的分疆。

西方的戏剧注重情节,强调客观真实性。演员的演出力图逼真。苏联时期的斯坦尼斯拉夫斯基要求演员在演出中放弃自我本性完全投入到角色中去,以期最大程度地符合剧情的客观真实性。他在排演莎士比亚的《奥赛罗》时,这样处理威尼斯的小船驶过舞台:“船下要装小轮子。小轮子必须妥善地装上一层厚橡皮,使船能平稳地滑动……小船要十二个人推着走,用鼓风机向口袋里吹胀了气,以此形成翻滚的波浪……使用的槽是锡制的、空心的,在空心的槽里灌上一半水,摇槽时里面的水便会动荡,发出典型的威尼斯河水的冲击声。”舞台上一切的安排就是要把一个不容怀疑和增减的情节让观众接受。

中国的戏曲注重的是演员的表演,对戏曲的情节并不十分苛求。戏曲也强调逼真,但这种逼真不是在摹仿现实的细节摹仿得惟妙惟肖的基础上,而是通过演员的表演,把舞台上没有的东西“无中生有”地表现给观众看。如布莱希特看了梅兰芳表演的《打渔杀家》后写道:“他表演一位渔家少女怎样驾驶一叶小舟,她站立着摇着一支长不过膝的小桨,这就是驾驶小舟,但舞台上并没有小舟……观众这种感情是由演员的姿势引起的,正是这种姿势使得这场行船的戏获得名声。”

中西舞台演出的不同,自然也造就了欣赏的异趣。

西方看戏剧的观众十有八九是以认知的心态去观赏的。他们努力设身处地地沉浸到剧中去,做一个“事件过程”的偷窥者或目击者。在戏剧的剧场里,观众的神情始终是关注的,观众席上始终是寂静的,大家都在悄悄地“偷看”台上发生的“事件”。观众即使被“事件”触动,也不敢即席发声与伙伴交流,就像在现实中不敢打扰旁人的生活一样。走出剧场,他们感受的焦点在于,评判演员和情节“像”还是“不像”,反思自己“知”还是“不知”。如果“知”了就不再进剧场。西方戏剧以及类似样式的艺术,一般很难吸引没有偏爱的回头客。

中国观众到剧场里去看戏,与其说看戏曲故事,不如说看演员能力。老练的观众常常不以戏曲故事作为看戏的选择,而以某一个演员的演技作为看戏的选择。中国戏曲剧场中,名演员的折子戏(剧目中最能表现其演技的片断)专场往往比完整的戏曲故事演出更能吸引人。重演技的结果锻炼出了演员超乎寻常的表现力:如青年演员能扮演老年;老年演员能扮演青年;男演员能扮演女人,如京剧的梅兰芳;女演员能扮演男人,如越剧的徐玉兰。

这种强调表现力而不重客观真实的舞台准则,是西方戏剧闻所未闻,不敢想象的。

(摘编自陈伟《中国戏曲点燃布莱希特的理论火花》)

材料二:

清初画家笪重光在他的《画筌》里一段论画面空间的话,也正相通于中国舞台上空间处理的方式。他说:“空本难图,实景清而空景现。神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣。虚实相生,无画处皆成妙境。”

中国舞台表演方式有独创性,我们愈来愈见到它的优越性。中国舞台上一般地不设置逼真的布景。老艺人说得好:“戏曲的布景是在演员的身上。”演员结合剧情的发展,灵活地运用表演程式和手法,使得“真境逼而神境生”。演员集中精神用程式手法、舞蹈行动,“逼真地”表达出人物的内心情感和行动,就会使人忘掉对于剧中环境布景的要求,不需要环境布景阻碍表演的集中和灵活。“实景清而空景现”,留出空虚来让人物充分地表现剧情,剧中人和观众精神交流,深入艺术创作的最深意趣,这就是“真境逼而神境生”。

这是艺术所启示的真,也就是“无可绘”的精神的体现,也就是美。

做到了这一点,就会使舞台上“空景”的“现”,即空间的构成,不须借助于实物的布置来显示空间,恐怕“位置相戾,有画处多属赘疣”,排除了累赘的布景,可使“无景处都成妙境”。例如川剧《刁窗》一场中虚拟的动作既突出了表演的“真”,又同时显示了手势的“美”,因“虚”得“实”。《秋江》剧里船翁一支桨和陈妙常的摇曳的舞姿可令观众“神游”江上。中国的演员能用一两个极洗炼而又极典型的姿式,把时间、地点和特定情景表现出来。

(摘编自宗白华《美学散步·中国艺术表现里的虚与实》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )| A.斯坦尼斯拉夫斯基要求演员变成角色,就是为了舞台逼真,让演员的表演更符合剧情的客观真实性。 |

| B.与西方的戏剧力图逼真相比,中国戏曲存在强调表现力而不重客观真实的舞台准则,中国的戏曲在情节等方面不要求逼真。 |

| C.西方观众看戏剧基本上都抱着认知的目的,关注的核心是演员和情节与客观现实的关系,收获的是“知性”。 |

| D.古希腊的亚里士多德写的对戏剧进行理论总结的名著《诗学》,与后来的西方戏剧理论一脉相承。 |

| A.中国的戏曲是通过演员的表演,把舞台上没有的东西“无中生有”地表现给观众看,与客观现实无关。 |

| B.中国观众看戏,主要是看演员的表演能力,因此老练的观众对那些最代表名演员表演能力的折子戏专场更有兴趣,百看不厌。 |

| C.中国舞台上一般不设置布景,为的是不阻碍表演的集中和灵活,留出空虚来让人物充分地表现剧情,剧中人和观众精神交流。 |

| D.《画筌》里关于画面空间的理论,与中国戏曲舞台上空间处理的方式相通,这说明中国戏曲理论受到了中国绘画理论的启发。 |

| A.白雪阳春都妙句,高山流水自知音。 |

| B.数声唱出千秋事,双手招来百万兵。 |

| C.三五步行遍天下,六七人百万雄兵。 |

| D.借虚事指点实事,托古人提醒今人。 |

5.德国戏剧改革家布莱希特在导演《大胆妈妈和她的孩子们》时,在舞台上表现随军女商贩大胆妈妈跟着大军转战欧洲,却让演员拉着小篷车只走了几圈。布莱希特为什么这样处理?请结合材料,谈谈你对他的做法的理解。

左传的“闲笔”

历史叙事愈是通向往古,愈是庄严肃穆,充满神圣感和紧张感。早期的历史叙事是宏大的,缺少细节的;是外在叙述的,缺少内在心灵表现的;是神情紧张的,而缺少诙谐幽默的。在《尚书》叙事里历史主角是尧、舜、皋陶、禹、汤、周文王、周武王、周公等具有历史决定意义的英雄人物。这些形象通常是半人半神,庄严崇高,不苟言笑,很少见到他们心灵的变化。他们的语言常常是自上而下的训话,高屋建瓴,一言九鼎,不容置疑。因此上古史学表现出以崇高为主的关学风格,很少幽默,很少轻松,总给人一种肃穆紧张的感觉,这样的历史美学风格在《春秋》中也有鲜明的表现。

《左传》的文学突破恰恰是对宏大事件即所谓“正笔”的历史突破。在“正笔”之外, 《左传》在对小事件、小人物、小情节、小趣味的所谓“闲笔”的历史叙述上,发生了从宏大事件向生活细节、从外在叙事向心灵叙事、从拘谨肃穆向诙谐幽默的审美转向,体现了春秋文学的历史进步。童庆炳说:“所谓‘闲笔’,是指叙事文学作品人物和事件主要线索外穿插进去的部分,它的主要功能是调整叙事节奏,扩大叙述空间,延伸叙述时间,丰富文学叙事的内容,不但可以加强叙事的情趣,而且可以增强叙事的真实感和诗意感,所以说‘闲笔不闲’。”(童庆炳等《现代学术视野中的中华古代文论》)《左传》叙事往往愈是紧张处,愈使用“闲笔”,以缓解惊心动魄的历史故事带来的某些精神压力,从而制造一种紧张与悠闲参差错落的美学效果。

春秋人对优游闲暇从容不迫的审美精神有特别的喜爱。成公十六年在鄢陵之战,晋国将领栾缄看到楚国子重的战旗,便想起出使楚国时向子重介绍过晋国军队“好以暇(所谓‘暇’,杜预注谓‘闲暇’,这种‘暇’在战场上就是一种神闲气定从容不迫的精神气象)”的特点。为了证明晋国军人战场上悠闲从容的品格,栾缄竟然在激烈战斗中向楚国主将子重献上一壶酒,子重竞也一饮而尽,然后两国继续投入战斗,“旦而战,见星未已。”栾缄所言非虚,晋国军人确实喜欢在战斗中摆出一副悠闲自在与众不同的气度与凤范。宣公十二年晋楚郄之战,晋国军队逃命途中,战车陷入泥潭不能自拔,楚国军队竞教导其卸掉车板,轻装逃命。晋人此时仍然有心思开玩笑:“吾不如大国之数奔也。”成公二年齐晋章之战中,晋国将领韩厥已经追赶上齐顷公,而其并不急于俘获齐国国君,而是从容地“奉觞加璧以进”,言辞温雅,谦敬有加。成公十六年鄢陵之战,晋国将领邵至几次与楚共王相遇,邵至不是求战却脱下铠甲,疾走如风,表示对敌国国君的尊敬。襄公二十四年晋楚棘泽之役,晋人张骼、辅跞向楚军挑战,二人毫无畏惧,坐在战车上一面弹琴,一面冲入楚军阵营。这种从容镇定的悠闲,不仅表现在战场上的从容不迫,也转化为春秋文学的精神品格。“闲笔”写出了春秋人的精神世界,也表现了春秋文学的艺术品格。

(作者:傅道彬, 《光明日报》2017年12月25日13版,有删改)

1.下列有关原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.早期的历史叙事是庄严肃穆的,比较注重内在心灵表现,缺少诙谐幽默。 |

| B.尧、舜、皋陶等这些早期历史叙事中的形象其语言往往是自下而上的训话,一言九鼎。 |

| C.与《尚书》《春秋》相比, 《左传》在对小事件、小人物等的历史叙述上发生了审美转向。 |

| D.“闲笔”不闲,既可以加强叙事的情趣,又可以增强叙事的真实感和艺术感。 |

| A.文章从历史叙事的特点切入,着重谈《左传》是对宏大事件即所谓“正笔”的历史突破。 |

| B.文章举例《尚书》等史著,证明早期历史叙事表现出以崇高为主,少幽默的美学风格。 |

| C.文章引用童庆炳对“闲笔”的诠释,从理论上给《左传》“闲笔”的主要功能定调。 |

| D.文章共列举鄢陵之战、邲之战等三场战役的例子,论证春秋人对优悠闲暇从容不追的喜爱。 |

| A.所谓“《春秋》谨严”体现了上古史学以崇高为主的美学风格,给人一种肃穆紧张之感。 |

| B.如果《左传》没有运用“闲笔”,就没有对宏大事件即所谓“正笔”的历史突破。 |

| C.叙事在紧张处使用“闲笔”可以制造一种紧张与悠闲参差错落的美学效果,富有艺术趣味。 |

| D.齐晋章之战中,韩厥追赶上齐顷公却并不急于俘获他,而是“奉觞加璧以进”想羞辱他。 |

中医药学伴随中国古老的社会文明的产生、发展而产生、发展。从自然环境中采集药物,运用从生活、生产实践尤其是同疾病作斗争的经验,而探索、总结和积累医疗技艺和方法,是中医药学的总体特点。同汉字因保留了原始的象形文字的特征,因而与世界各国文字相比独具特色一样,中医药学也因为直接从生活、生产实践中来,而同样独具特色。

最能体现中医药学的哲学建树的是其整体恒动观念和辨证论治原则。

天人一体观是中国自古就有的“天人相应”论,在中医学上的运用和反映包括两个方面:一是认为自然界是个整体,而人则是自然界中的一分子;二是认为人自身也是个有机整体。

整体恒动观是指在认为人是个有机整体的前提下,人体的脏腑器官、气血津液,通过经络系统有机地联系起来,在正常的生理活动中相互依存、相互制约,而在患病过程中则又互为因果、相互制约。而这一切,又都是建立在充满朴素物本主义(唯物主义)和辩证法的阴阳五行学说的基础之上的。

理论上融医理、哲理和伦理为一体的特征,乃中医药学的一大特色。所谓“悬壶济世,治病救人”就集中体现了这个特点。“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,若有疾厄来求救者……皆如至亲之想。亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护借身命。见彼苦恼,若己有之,深心凄怆,勿避险恶,昼夜寒暑,饥渴疲劳,一心赴救,无作功夫形迹之心。如此可为苍生大医,反此则是含灵巨贼。……夫为医之法,不得多语调笑,谈谑喧哗,道说是非,议论人物,炫耀声名,訾毁诸医,自矜己德,偶然治瘥一病,则昂头戴面,而有自许之貌,谓天下无双,此医人之膏肓也。”孙思邈在《大医精诚》中所说的这段话,把中医药学融医理、哲理和伦理为一体的理论特征,表述得淋漓尽致。

诊治上的辨证论治原则,是对相应时代所不断发展着的物本主义和辩证法在医疗实践上的运用。“辨证”就是在“四诊”即望神观形、听声嗅味、察言问病和按诊切脉的基础上,在整体观念、四诊和参等理论指导下,将四诊所得的资料和信息,进行综合分析,从内外征兆方面入手,了解病变的部位、原因和性质,探明并抓住病根,然后审因论治。具体方法包括“八纲辨证”、“脏腑辨证”和“热病辨证”。

临床上集医疗、护理、预防和养生为一体的特点,也充满深刻的哲理。诸如未病先防、既病防变,治病求本,急则治标、缓则治本,三因制宜和布阵用药中的“八略”立法、“八阵”制方等等,无一不渗透着辩证法。而在具体选药配方中的辨析药性、熟知药味、明晓归经、炮制适度、配伍确当、药量相宜、煎煮得法等等,也都无一不是对辩证法等哲理的灵活运用。

中医药学所蕴含的哲理远不止这些,诸如自然观、物质观、运动观、整体观、联系观、时空观、矛盾观、系统观、调控观、生命观、疾病观、治疗观、认知观等众多方面,无一不在。

(摘编自宋定国《国学纵横·中医药学之哲学建树》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

| A.中医药学的哲学建树体现在诸多方面,其中最突出的是整体恒动观念和辨证论治原则。 |

| B.“悬壶济世,治病救人”八个字集中体现了中医药学融医理、哲理和伦理为一体的理论特征。 |

| C.望、闻、问、切是中医辨证论治的基础,八纲辨证、脏腑辨证和热病辨证则是其辨证论治的具体方法。 |

| D.“八略”立法、“八阵”制方等布阵用药法以及辨析药性、熟知药味等选药配方法均体现了中医在诊治上的特点及对辩证法的灵活运用。 |

| A.从自然环境中采集药物,借助生活、生产实践经验来探索、总结和积累医疗技艺和方法,这是中医药学的总体特点,也是其与众不同的特点。 |

| B.汉字因保留了原始的象形文字特征而独具特色,中医药学则因直接从生活、生产实践中来而独具特色,其原因从根本上说是一样的。 |

| C.中医药学“治病求本”,但并非一概而论,而是“急则治标、缓则治本”,对急病采用治标的方法,对缓病采用治本的方法,这也是辩证法在中医临床上的运用。 |

| D.中医药学伴随中国古老社会文明的产生、发展而产生、发展,其哲学建树以朴素的物本主义和辩证法为基础。 |

| A.人既是自然界中的一分子,又是一个独立的有机整体,这是中医学根据天人一体观提出的观点,也是中医药学提出整体恒动观的前提。 |

| B.人体的脏腑器官、气血津液之间是一个整体,它们相互依存、相互制约、互为因果,影响着人的健康状况。 |

| C.在孙思邈看来,不能慈悲为怀,没有恻隐之心,不为病人着想,贪图名利,计较个人得失,顾虑个人安危,妄论是非,自夸自许者是无法成为医生的。 |

| D.通过“四诊”进行综合分析,了解病变部位、原因及性质,抓住病根,最后审因论治,这就是中医药学辨证诊治的基本过程。 |