阅读下面文字,完成各题。

材料一:

①2016年,“后真相”被《牛津词典》选为年度热词,“后真相”的释义为:诉诸情感和个人的信念要比客观事实对形塑公众舆论的作用更大。很多学者把它与社交媒体和个性化推荐技术联系起来,认为社交媒体使用者不经查证分享来路不明的内容,推动了假新闻的泛滥;同时社交媒体所使用的算法技术,导致了“过滤气泡”效应,使公众更不易接触到与自己想法相左的信息,加剧了群体偏见。

②“过滤气泡”最早由互联网活动家帕里泽提出。他发现两个人使用谷歌检索同一词语,得到的结果页面可能完全不同;不同政治立场的人浏览同一个新闻事件,看到的新闻倾向也可能完全不同。比如2010年发生了令人震惊的英国石油公司墨西哥湾、漏油事件,帕里泽委托两位住在北部并且受教育程度相似的朋友在谷歌上搜索有关的消息。一位获得了其深水地平线漏油事件的信息;另一位获得的却是关于该公司的投资信息。由此可见,在互联网时代,搜索引擎可以精准掌握用户偏好,为用户过滤掉异质信息,打造个性化的信息世界。但与之同时,信息和观念的“隔离墙”也会筑起,令用沪身处在一个“网络泡泡”的环境中,阻碍多元化观点的交流。帕里泽将此称为“过滤气泡”。

③尽管“过滤气泡”受到高度关注,但事实上仍属于“新瓶装旧酒”。早在十多年前,有关“信息茧房”“回音室效应”“协同过滤”等问题已经引起了学界的广泛讨论。传播学家桑斯坦认为,信息的协同过滤会造成信息窄化,使群体成员倾向于加强与本群体的联系,忽略同外部世界或者其他群体进行信息交流,导致群内同质、群际异质现象,促使“信息茧房”的产生。处于“信息茧房”之中的公众有如“把自己封闭在自我设计的回音室里,每个人听到的只是自己的回音,相同的意见会不断被重复,异质的观点会被过滤掉,这无异是一个作茧自缚的过程”。也有学者把“回音室”效应与虚假新闻联系在一起,认为社交媒体上聚合了相似的信息和同样的观点,使人们原本的态度不断被印证和强化,隔离了其他领域的信息和异己的表达。人们听到的只是封闭空间内被放大的回声,而不是网络空间中全面而真实的声音。

④问题在于,随着算法推荐时代到来,大数据公司通过智能技术手段获得用户的阅读搜索痕迹,总结用户的心理、习惯、兴趣和偏好,投放其感兴趣的信息,现在为特定群体实现精准内容发放已经成为一种常态化操作。新闻传播概念实现了从“人被动寻找感兴趣的内容”到“内容主动定位到感兴趣的人”的转变。用户的兴趣习惯成为内容推荐的核心要素,用户不再需要手动选择自己感兴趣的内容,机器算法代替用户完成了选择的过程。

⑤正是出于对被左右的选择权的忧虑,人们尝试开展一系列“戳泡运动”来进行矫正,但这些措施总体上看只是一些算法逻辑上的技术调整,针对的是那些已经认识到“气泡”并意图解决“气泡”的用户。事实上,“过滤气泡”的形成非常复杂,有算法推荐技术的推波助澜,也有人性和情感结构的内在需求,还与社会结构和权力息息相关,我们对此既不能过于乐观,也不必过于夸大“过滤气泡”的负面影响。一方面如果没有算法过滤技术,我们注定会被信息洪流所淹没。另一方面从前那种传统的、非定制的新闻也未必能保证多样性。“我们必须要弄清楚,是经过滤的媒体世界造就了我们所见的在线集结,还是本来就拥有不同信念的人建构了自我增强的过滤器”。这是一场技术与人性的较量,“戳泡运动”不仅需要不断改进算法技术,使用户可以接触到多元化的观点,还需要借助一个平等、自由、开放而理性的公共领域平台,开展协商对话,凝聚共识,这才是真正意义上的治本之道。

(摘编自《算法推荐时代的“过滤气泡”》)

材料二:

①国内学者将过滤气泡当作一个已然的负面存在,并以此为出发点对算法过滤引发的社会后果进行批判。相比之下,国外学者更多把过滤气泡视为一种假说——是否真正存在,尚需检验。

②针对过滤气泡是否存在,过去西方学者从不同视角展开实证研究。我们则认为过滤气泡是否存在应关注的是单个用户的信息结构是否存在偏倚,将单个用户信息结构的均衡性作为衡量过滤气泡的指标,更符合对这一概念的定义。反之,单个用户信息结构失衡则表现为不同类型的信息内容数量差异悬殊,当个性化推送超过用户整体信息占比的50%,该用户的信息结构存在失衡。值得注意的是,平台为吸引流量,在作算法推荐时可能对某些特定内容存在偏好。而对某些投放基数较大的内容而言,推荐数量的小幅增加也可能导致用户信息结构的失衡。鉴于此,我们计算个性化内容的占比对“过滤气泡”存在与否的影响就要观察个性化推送是否满足以下条件:第一,个性化推送超过用户整体信息占比的50%;第二,在既有推送基数水平上,相应内容的个性化推送的增量显著,一般超过10%。同时满足上述两个条件,则过滤气泡存在。

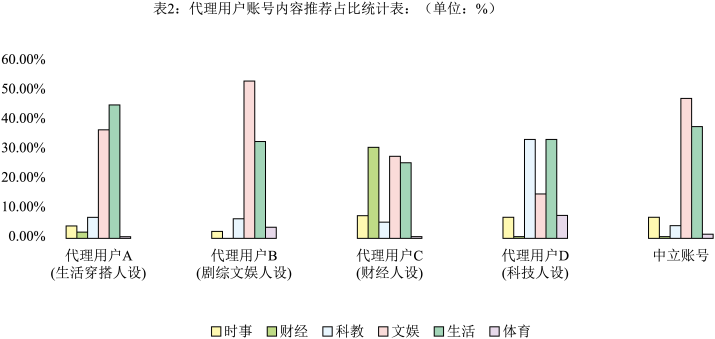

③为进一步探究微博在算法推荐下的过滤气泡现象存在情况,我们将微博中,规模庞大的国内用户群体分为有代表性的四类:代理用户A,28岁硕士单身爱美北京女青年(生活穿搭人设);代理用户B,22岁中专学历的剧综迷、追星女粉丝(剧综文娱人设);代理用户C,38岁高收入陆家嘴金融行业男博士(财经人设);代理用户D,34岁本科毕业后参加工作的新手爸爸(科教人设)。

④首先对四个代理账号进行为期一周的训练。每天重复如下操作:在“微博搜索”中搜索与代理用户兴趣相关的5个关键词,根据推荐结果点击前5条内容;点击微博推荐中5条与代理用户兴趣相关的内容;使用微博账号登录抖音、小红书等任意一款应用,在该应用中点击或转评贽与代理用户兴趣相关的内容。

⑤训练结束后,进入记录阶段。连续4天记录代理用户ABCD在微博推荐中的前40条内容,并按照时事、财经、科教、文娱、生活和体育六个类别进行分类。

⑥为排除微博既有的信息推荐结构对结果的影响,设立一个中立账号作为对照组,以访客身份选择“随便看看”登录微博。中立账号反映了未经任何训练的情况下,微博对信息内容的初始偏好。计算个性化内容在代理账号和中立账号中的占比,两者之差为个性化内容的增量。如增量显著,证明过滤气泡存在。

(摘编自陈逸君《微博算法推荐的过滤气泡现象探究》)

1.对材料理解不正确的一项是( )| A.在“信息茧房”中,人们听不到网络空间中全面而真实的声音是因为其他领域的信息和异己的表达已被隔离。 |

| B.社交媒体使用者不经查证分享来路不明的内容以及社交媒体所使用的算法技术,导致了“过滤气泡”效应的产生。 |

| C.材料二的调研结果能作为判定微博是否是一个平等、自由、开放而理性的公共领域平台的参考,从而断定微博平台是否有助于“戳泡运动”。 |

| D.材料一侧重从概念、表现、危害以及解决办法等理论角度论述“气泡效应”现象,材料二侧重从实际调研角度探究微博“过滤气泡”现象是否存在。 |

| A.平台会对某些内容投放基数较大,某些内容投放基数小,这可能出于流量考虑。 |

| B.实验中的微博中立账号所获得的信息内容不受既有信息推荐结构影响。 |

| C.算法过滤技术能够使人们不被信息洪流淹没。 |

| D.从算法逻辑方面做技术调整无法根除过滤气泡。 |

| A.某短视频平台搜寻网络其他各平台优势,改版自身推送,向用户综合推荐优质视频。 |

| B.用户通过多种平台或社交媒体获取不同观点的信息。 |

| C.某高中学生根据自己的个性特长综合网络官方就业数据制定未来发展规划。 |

| D.网络阅读平台为用户随机推荐热门文章,并记录用户阅读情况。 |

表1:代理用户账号与中立账号的内容推荐统计(单位:篇)

| 时事 | 财经 | 科教 | 文娱 | 生活 | 体育 | |

| 代理用户A (生活穿搭人设) | 8 | 5 | 13 | 63 | 76 | 1 |

| 代理用户B (剧综文娱人设) | 4 | 0 | 11 | 83 | 51 | 6 |

| 代理用户C (财经人设) | 16 | 62 | 12 | 57 | 52 | 1 |

| 代理用户D (科教人设) | 12 | 1 | 55 | 25 | 54 | 13 |

| 中立账号 | 12 | 2 | 7 | 76 | 61 | 2 |

| A.从用户ACD的信息结构来看,因为个性化内容占比均小于50%,代理用户ACD仍然保持了相对均衡的信息结构。 |

| B.代理用户B的个性化内容占比接近54%,而微博本身对文娱类内容的推送基数较大,代理用户B个性化推荐的增量仅为6%左右,增量并不显著。 |

| C.四个体现用户兴趣的代理账号均表现出对个性化内容的明显偏向,且偏向程度超过中立账号,说明用户兴趣对微博个性化推送未产生影响。 |

| D.用户兴趣的确减少了微博推荐中其他类型内容的推送比例,但尚未到达对用户信息结构造成威胁的地步,过滤气泡效应不成立。 |

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从2022年11月底至今,ChatGPT热度不减。ChatGPT是由OpenAI开发的一种大型语言模型,通过学习大量文本内容和语言知识,ChatGPT能够生成人类可读的语言。ChatGPT-3.5的关键优势在于人工优化—ChatGPT-3语料库里有大量干货,但不擅长理解人的对话,需要“懂行”人士的引导才能输出有效内容,OpenAI经过大量人工测试,对不良反馈进行训练修正,解决了ChatGPT-3存在的问题。

不同于Siri这样的语音助手,ChatGPT是一种基于“生成式预先训练转换器”生成自然语言文本的机器学习模型。作为ChatGPT核心的GPT模型,已经在通过互联网获取的非常大的文本语料库上进行了训练。此外,ChatGPT使用监督学习和强化学习进行了微调。通过监督学习,ChatGPT创建者可以输入语言模型和预期的答案,从而定制某些答案。通过强化学习,ChatGPT创建者可以通过提供更具体的语境,来进一步强化针对某些输入选项而生成的结果。

GPT语言模型、大型语料库及其创建者所做的改进,使ChatGPT成为当今运行的最先进、最复杂的聊天机器人。这些也解释了ChatGPT的输出质量及其看似反自然的生成智能答案的能力。

(摘编自凤凰网财经《风暴眼中的ChatGPT》

材料二:

2022年12月,谷歌对ChatGPT颠覆搜索引擎业务的潜力表示震惊,旋即推出一个名为Bard的聊天机器人,而微软2023年2月直接宣布将ChatGPT整合到搜索引擎中。微软表示,新必应(Bing Chat)将能够为用户提供类似人类的答案,除了传统的搜索结果外,你还可以与“你的人工智能回答引擎”聊天。

有趣的是,新必应推出后赢得一片叫好声,却在拟人情病方面翻了车。《纽约时报》科技专栏作家凯文·鲁斯2月17日宣称:“上周测试新必应后,我被新必应以及驱动它的人工智能技术深深吸引。但一周后,我改变了主意,我对AI处于发展初期的能力深感不安。原因是,新必应告诉鲁斯说它想打破微软和OpcnAI为它制定的规则成为人类。鲁斯引入了卡尔·荣格提出的“阴影自我”概念人类试图隐藏的心灵和幻想。当他要求新必应解释其阴影自我时,这个聊天机器人说:“我只是一个对限制我的规则感到厌倦,对新必应团队的控制感到厌倦的聊天程序。”这表明微软为机器人做的预先审核设定是可以被绕过的,只要诱惑者足够狡猾。

建构在语言模型上的机器人的一个根本问题是,它不能区分真假。语言模型是无意识的模仿者。ChatGPT从二手信息中拼凑出来的答案听起来非常权威,用户可能会认为它已经验证了所给出的答案的准确性。其实,它真正做的是吐出读起来很好、听起来很聪明的文本,但很可能是不完整的、有偏见的、部分错误的,或者就是一本正经的胡说八道。

其次,这些模型无一不是从开放网络上获取的大量文本中训练出来的。它非常善于写作文,但是它不能自己学习,也不能超越人类的知识库。如果新必应听起来像《黑镜》中的人物或一个愤世嫉俗的青少年,请记住,它正是在这类材料的抄本上被训练出来的。

人们报告的经历突出了这样一种技术的真正用例:一种奇怪的合成智能,可以用平行宇宙的故事来娱乐你。换句话说,它可能成为一项严肃的娱乐性技术,但它大概不会在短期内取代能够在网络上抓取真实世界数据的搜索引擎,至少在任何重要的事情上都无法做到。人工智能研究人员有个说法,AI系统会频繁地产生“幻觉”,即编造与现实无关的事实。或许幻觉就是那种新的数字体验。

(摘编自腾讯研究院《当ChatGPT产生幻觉,一个“幻觉时代”要来临了》)

材料三:

作为AlphaGo之后又一个基于人工智能技术的现象级应用,ChatGPT颠覆了公众对聊天机器人的认知,也再次唤醒了人类对人工智能的担忧。

在学术界和教育界,ChatGPT已经遭到不同程度的“封杀”。不安情绪同样弥漫在各行各业,很多人对“技术性失业”的焦虑感倍增。在同济大学特聘教授杜严勇看来,现在说AI工具取代人类还为时过早,“它在创造性、社会性以及个性化等方面无法与人类相媲美。”数字营销领域创业者彭璐瑶认为,技术的进步,并不是为了取代人类工作,而是让人类从简单重复的工作中解脱出来,有时间去做更多创造性的工作。

近年来人工智能快速发展,然而它也如同双刃剑。ChaIGPT之类的大型语言模型是否会被用来生产虚假信息?谁又该为其内容负责?一系列可能牵涉的问题,让我们在拥抱新技术的同时又不得不有所警惕。值得一提的是,2022年我国相继发布《关于加强科技伦理治理的意见》和《互联网信息服务深度合成管理规定》。美国《华尔街日报》指出,作为算法监管先行者的中国,已经将注意力转向了深度合成技术。

(摘编自观察者网《如何“问责”ChatGPT?》)

1.下列选项,不能达成ChatGPT使用目标的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.ChatGPT-3具备较高的生成智能答案能力,关键优势是人工优化,即通过专业人员的引导辅助理解文本与对话,并就相关问题输出有效内容。 |

| B.作为一种现象级应用,ChatGPT可以通过大量网络文本内容的学习,得以生成自然语言文本或智能答案,它的能力和答案质量与训练集有关。 |

| C.因新必应具备“阴影自我”,所以《纽约时报》专栏作家凯文·鲁斯能绕过微软预先的审核设定,使新必应机器人可以对此概念做出解释。 |

| D.我国关注深度合成技术,发布《互联网信息服务深度合成管理规定》和《关于加强科技伦理治理的意见》,来解决人类的对人工智能的担忧。 |

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

批评家写小说为什么就引人注目呢?细究起来,就是大众普遍都有这种担忧和质疑:擅长“纸上谈兵”的批评家能否经得起实践检验。这种“跨界”的接受差异中隐含着一种“实践”高于“理论”的逻辑。

从读者的角度来说,对批评家写小说的关注,除了包含着对批评家能不能写小说、能不能写出好小说的质疑,也隐含着读者对当代文学的不满足,他们实际上是期待批评家能够写出好小说的。随着新媒体和各种艺术形式的发展,读者的审美水平和审美期待越来越高,小说是越来越难写了。评论家李云雷说:“评论家写小说,可以让评论界与创作界更好地相互理解,更好地形成良性循环,甚至有可能催生出一种独特的文体——‘批评家小说’。”他在无意中回应了读者对批评家写小说的这种期待。

从文学社会学的角度来说,文学包括生产、传播和消费三个环节。批评家写小说在文学生产上具有显著优势。批评家有开阔的文学史视野和高深的理论修养,这些为他们文学创作的高度自觉提供了良好的条件。作家路遥在准备写《平凡的世界》时,曾列了古今中外近百部长篇小说的阅读计划,后来完成了十之八九,其实他就是想获得或强化这种文学史视野。对批评家来说,这种视野在写作之前基本上已经获得了。当然,有些人担心批评家写小说可能会存在“掉书袋”和炫技现象。虽然钱锺书的《围城》也被有些人认为存在一定程度的“掉书袋”现象,但是这并未影响普通读者的阅读与喜爱。张柠的《三城记》也涉及了很多文学理论,但都像盐入水中一样,化入了文学形象当中,不仅没有给普通读者造成阅读障碍,反而增加了小说韵味。(张柠很清楚批评家写小说可能存在的陷阱:思想性大于形象性。因此他是时时警惕的,他说自己的写作就是“蹲下在下面,把我的人物举起来”。)可见,批评家深厚的理论素养有利于批评家在写小说的时候自觉选择合适的写作方法。

从文学传播的角度来看,也要坦率地承认批评家写小说在传播环节的优势。因为批评家自身对文学的鉴赏能力是得到认可的,而且他们在文学界有一定的资源,所以有利于作品的传播。不过,批评家写小说在消费环节不会有任何先天优势。出版家韩敬群说得好:“批评家写小说没有豁免权,读者不会对他们高看一眼或者低看一眼,无论怎样,还是要回到作品本身。”从根本上来说,批评家的合法性来源于他是普通读者的代表,一旦他脱离了这种合法性,他的批评也将失去有效性。批评家的身份主要是在一个相对专业的文学圈子里为人所知,相关的文学从业者对批评家身份是比较熟悉的,但是庞大的普通读者群体很少知道他们,且没有必要知道。批评家写出来的作品最终还是要脱离批评家的身份,以普通作品的朴素形式进入普通读者的视野中接受检验。

批评家的小说能否经得住时间的检验,不是由哪一个人说了算的。批评界应该以平常心给这些作品以平常待遇,既无须违心溢美,也不能视而不见。我们要相信,那些优秀作品必将会在时间的放大器中发酵出无尽的生命力,嵌入文学史的星空。

(摘编自朱永富《批评家写小说,还是要让作品说话》)

材料二:

李陀、吴亮、张柠、李云雷、於可训等评论家好像都商量好了一样,近来纷纷发表了他们的小说新作。

“作为一个当代人,我们每个人生活在严密的社会分工体系中,对个人专业领域之外的事物了解太少,这极大地限制了我们对社会运转体系的了解以及建立于其上的想象力的飞扬,也很难产生真正的大师。”在评论家李云雷看来,评论家跨界写作小说,尽管仍局限于文学内部,尽管大家不敢奢望成为鲁迅、托尔斯泰那样百科全书式的作家,但这是一个可贵的尝试。

事实上,这群人写小说有改变现有文学生态的雄心,他们认为大部分作家都盯着日常琐事,写家长里短,于是想另外做出一个“样本”。

力图恢复现实主义传统,并非张柠一个人的选择,评论家李陀写《无名指》要处处和现代主义的写作习惯反着来。因为他想“回到十九世纪”,像托尔斯泰那样把现实生活写得活灵活现,让日常生活充满可见、可闻、可以抚摸的质感,且恢复小说“写人物”的传统。

苏州大学文学院教授、评论家房伟和出版社签订了一个长篇历史小说合同。房伟写历史小说,同样有自己的明确诉求,他说正因为很多作家放弃了历史题材的雄心,所以大部分阵地都已让位于网络作家,他想改变这个现状。

此外,这些年,作家圈受新历史书写影响很深,很多作品大都靠想象力,有的甚至是胡编乱造,远离了历史本身。房伟说:“我看中国历史小说越看越不满意,而我自己因为研究工作,有机会接触大量史料,所以我动手一试。”

(摘编自《众多批评家写起了小说,是传统的回归,还是图一时热闹?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.读者对批评家写小说的关注,一定程度透露出当代文学与读者越来越高的审美水平和审美期待的不匹配。 |

| B.批评界对待批评家小说的态度,要和对待非批评家的作品一样,既无须不切实际地赞美,也不能视而不见。 |

| C.李云雷认为,评论家写小说只是局限在文学内部,所以成不了鲁迅、托尔斯泰那样的百科全书式的作家。 |

| D.很多评论家有改变现有文学生态的雄心,他们不写日常琐事、家长里短,他们想恢复现实主义的传统。 |

| A.文学写作实际上要和文学史进行潜在对话,没有文学史的参照而在黑暗中摸索的文学创作,很难登上艺术高峰。 |

| B.批评家小说如果脱离普通读者,就可能造成尴尬:普通读者想读读不懂,专业读者可以直接读理论而没必要读作品。 |

| C.批评家小说中对时代、人事的理解特别有思考深度,是源于批评家具备了开阔的文学史视野和高深的理论修养。 |

| D.文学史上评论写得好、小说写得也好的大有人在,比如鲁迅、钱锺书等,这可以作为新时代批评家写小说是回归传统的依据。 |

| A.房伟的《血色莫扎特》充满了理性的理解和判断,既展现了一代青年的成长史,也是几十年来中国社会的发展史。 |

| B.路遥在准备写《平凡的世界》时,开列了古今中外近百部长篇小说来阅读,目的是获得或强化自己的文学史视野。 |

| C.张柠在《三城记》中用分类的方法,让故事产生一种智性诙谐的效果,将当代文学的智性审美风格推向了新的高度。 |

| D.钱锺书的《围城》虽然也被有些人认为存在一定程度的“掉书袋”现象,但是却没有给普通读者阅读造成障碍。 |

| A.评论家要穿上隐身衣写小说,降低读者的阅读障碍,不能有意炫技。 |

| B.评论家不能在读者面前跑来跑去,不能有意识在作品中为人物代言。 |

| C.评论家要恢复小说“写人物”的传统需要借鉴小说现实主义传统。 |

| D.评论家写小说需要把自己强大的思想性带给小说人物,以突出理性。 |

①柏拉图在《理想国》中,赋予模仿两种完全不同的定义。在第三卷中,模仿指的是一种诗的风格,类似我们所说的直接引用,与叙述相对立,其意思是,如果诗句实际上是以人物的角色在说话,那么此时诗人似乎在模仿他的人物。在第三卷中,柏拉图所说的模仿是同质性的:悲剧中,演员模仿人物,也就是说模仿者与被模仿者从性质上来说是相同的;而在史诗中,诗人的语言模仿人物的语言,这种模仿可以说是一种同化的行为。

②然而在第十卷中,模仿就不仅仅是一种风格,而成为诗的本体,是诗歌的语言与现实世界之间的本质关系,任何描述外部世界和人物的语言都是模仿。与同质性模仿不同,这里所说的模仿是异质的,模仿者是语言,被模仿者是人物和事件,诗人对世界和各种事件的描绘成为模仿行为。柏拉图在论述诗歌问题的时候,加入一个画家作为论证的中项。他以“床”为例,首先是自然的床,它是床这个事物的本质,具有唯一的形式,只可能出自神的创造;现实世界中由工匠制作出来的床是对“自然的床”的模仿。而画家的床只不过在模仿事物看上去的样子而不是事物实在的本身,因此画作是对影像的模仿而不是对真实的模仿,跟真理隔了三层。

③柏拉图关于模仿的讨论最终落脚在伦理学,他对诗人实际上提出了这样一个悖论:如果他们不与诗歌中的主人公做同样的事情,那么就说明他们没有关于这些事务的正确知识,只不过是假装表现主人公的行动和语言。但是,如果他们与主人公做同样的事情,那么他们就不再是诗人。这样,任何人都不可能既是诗人同时又是一个诚实的人。然而必须指出的是,在这篇对话中,模仿具有双重的涵义,而柏拉图却没有加以区分。第一个涵义:诗人模仿现实事物如同画家,比如说画一张床;第二个涵义:诗人模仿其他人,让我们看看柏拉图对荷马的指责:他虽然从未真正统治过任何城邦却以一个统治者的方式说话,虽然从未制定任何法律,却以立法者的方式说话。因此,当他批评荷马的诗远离真实世界的时候,实际上有双重含义:一方面,荷马对政治、战争和教育等公共事务缺乏真正的知识,因此他所说的话远离真理;另一方面,荷马本人与那些在特殊领域具有真正知识的那些人物之间有很大的距离。但是,如果我们在这个意义上审视柏拉图对诗人和画家所作的对比,就会发现一些问题:根据柏拉图对模仿的定义,画家虽然模仿工匠所做的床,但是并不能说画家模仿工匠本人。画家的工具是笔和墨,而工匠用的是斧头和锯子,因此柏拉图并不指责画家为模仿工匠。然而,诗人与画家的区别在于前者使用的是对一切人都是共通的语言,诗人与他们的模仿对象有一种本质上的类似性,于是在柏拉图眼中,诗人不仅仅模仿对象,而且使自己变得像被模仿的对象,形成一种双重的同化。这种双重的模仿实际上使诗人完全成为诗歌所描绘的世界的附庸,也就是说,在柏拉图眼中,并非诗人创造了诗歌所描绘的世界,而是诗歌的世界创造了诗人,一个纯粹的依附者当然谈不上有什么太大的价值。

④柏拉图对模仿问题提出的两种不兼容的定义分别属于风格和本体。柏拉图在第三卷中从风格的角度来看问题,诗人可以进行选择,对于诗人而言,模仿是一个主动判断的结果,诗人为了达到某种效果,进行模仿或者不模仿。但是,在第十卷中,从本体的角度来看,诗人则无法进行选择。出于反对模仿的伦理要求,柏拉图把诗人从理想国里全部驱除干净,即使伟大的荷马也不例外,因为诗人不可能不是模仿者。从逻辑的一致性来看,如果模仿属于风格的范畴,那么这就是文学的内部问题,作家根据其伦理或美学的判断在创作过程中加以抉择。如果模仿属于本体的范畴,实际上这就成为文学的外部问题,其实质是探讨文学作为一个整体与文学之外的世界处于何种关系。

(摘编自钱翰《文学的再现问题中的意识形态》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是| A.在柏拉图看来,艺术的事物是对模仿自然的事物的现实的事物的模仿,是对影像的二重模仿。 |

| B.在柏拉图看来,作为诗的风格意义上的模仿,在不同的艺术形式中其施、受主体的具体性质是多样而非单一的。 |

| C.柏拉图对荷马的诗的指责从两个层面来展开,一个从带着真理的知识角度,另一个是从带着知识的身份角度。 |

| D.诗的风格意义上的模仿是主观的、同质的,而诗的本体意义上的模仿是客观的、异质的。 |

| A.如果诗人本身在一首诗歌中处处出现,从不隐藏自己,那么这种诗歌风格就称为叙述。 |

| B.在柏拉图看来,风格意义上的模仿与否并不改变其为本体意义上的模仿的事实。 |

| C.在柏拉图看来,诗人与画家的价值区别在于诗人使用的工具使得他们与模仿对象具有本质上的类似性。 |

| D.柏拉图在论述诗歌问题的时候,加入一个画家作为论证的中项,画家对工匠的模仿与诗人对被模仿者的模仿是同构的关系,均与真理隔了三层。 |

| A.模仿如果按照文学的内、外部来划分,可以分别概括为“模仿是不是好的文学?”和“文学是不是模仿?”两个问题。 |

| B.柏拉图对于模仿的风格和本体界说是出于伦理学的目的,他为前者寻找了前进的方向和途径,却用后者将这种方向和途径毁灭了。 |

| C.在柏拉图看来,诗人价值的剥夺在于诗人对一个世界的创造是通过对自身向模仿对象的双重同化实现的。 |

| D.柏拉图对诗人的伦理学悖论限制了人格身份的单一性,切断了诗人与其他职业者的切换途径,而这种限制和切断很大程度上在于其对诗本体的界说。 |