阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

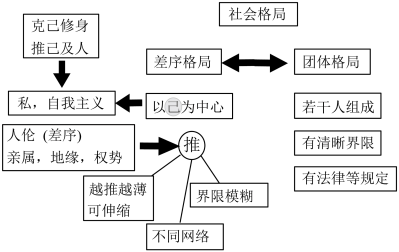

(费孝通《乡土中国》第四章“差序格局”思维导图)

材料二:

《乡土中国》中“差序格局”一词高度概括了中国传统的社会结构、人际关系的逻辑和传统文化的特点。具有丰富的文化意蕴和鲜明的社会特征。

一是差序格局的等级性。差序格局中的“序”,有等级之意。在儒家文化中,我国社会结构尤为注重人伦。“伦是有差等的次序。”君臣、父子、夫妇、政事、长幼、上下等都有着严格的伦理界限,不可逾越。“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。”在传统社会中,差序格局与礼治秩序紧紧弥合在一起,可以说,差序格局是伦理纲常、等级有序等儒家伦理存在的社会基础,礼治秩序从文化上不断塑造着、强化着差序格局的存在。

二是差序格局的伸缩性。“在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个‘己’作中心的。”在家族中,以己为中心,血缘关系越近,关系网络就越紧密。依中国传统家族文化言,五服之内一般被视为差序格局的里层,五服之外则可伸缩,弹性度较大;外戚中,更是“一表三千里”。从广泛意义上论,地缘、友缘、学缘、业缘等关系有时也纳入差序格局中的关系范畴。如“老乡见老乡,两眼泪汪汪”“亲不亲故乡人,美不美家乡水”“一辈子同学三辈子亲”等民谚俚语对这种情形作了生动的描摹。差序格局“范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定”,中心势力愈雄厚,“格局”就愈大,反之就越小。

三是差序格局的壁垒性。在传统社会中,差序格局体现的是稀缺资源的配置模式。当资源稀缺时,如何分配资源,在没有国家计划和市场调节的情况下往往由个人依据与“己”关系亲疏远近这一标准进行。离“己”愈近,得到的资源可能就愈多。究其实质,这种资源配置模式的根本目的在于使自己利益最大化,保持已有差序格局的稳定性,同时具有强烈的排外性。而在整个社会中,差序格局则成了社会资源合理配置与自由流动的结构性壁垒。

差序格局在社会转型过程中不断被现代因子影响和浸染,在一定程度上改变着差序格局旧有的特质。有学者对费先生提出的差序格局作了拓展,认为当前我国存在着城乡差序格局、权力差序格局等。

(摘编自陈占江《差序格局与中国社会转型》)

材料三:

当人们普遍意识到社会急剧转型、农村面貌已经翻天覆地的时候,我们还需要阅读《乡土中国》,还可以从这样的阅读中得到颇具价值的启示。因为,作者所关注的并非只是当时的农村问题,而是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题。

我们可以引用梁治平在其《古代法:文化差异与传统》一文中所说的一段话来印证上述观点:“一个被称作传统的东西,如果确实符合传统这个词的真实含义,那么,它就不仅仅是一个历史上曾经存在的过去,同时还是一个历史地存在的现在。因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统。今人对于历史的关注和对传统的兴趣,恐怕主要是从这里来的。”费孝通先生在《乡土重建》中也表达了上述观念:“传统的方式不但有记载可按,而且有现实的生活可查……”

明白了“传统”的此一层面的意义,我们即可重新看待和挖掘《乡土中国》的当代价值。如在《乡土中国》中,费孝通提出了乡土社会理论中的差序格局概念可能无法适用于当代日趋复杂的人际关系,但是我们可以继承和发展差序格局理论,聚焦于现实生活中人际关系法则的研究,从现实中发现中国人注重人情与面子的人际交往关系的传统。

(摘编自胡成《〈乡土中国〉与传统文化的重建》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.费孝通《乡土中国》中提出的“差序格局”网络的中心是“己”,各个网络的范围都不相同,界限模糊,具有很大的伸缩性。 |

| B.传统社会中,儒家伦理包括伦理纲常、等级有序等内容,它们存在的社会基础是差序格局,儒家倡导的礼治秩序深刻影响着差序格局的长期存在。 |

| C.差序格局深深嵌入中国传统乡土社会中长达数千载,有着顽强的生命力和强大的历史惯性,随着时代的变迁,其内涵也在不断改变和拓展。 |

| D.梁治平认为:传统不仅存在于过去,也存在于当下,传统可以在历史中追寻,也可以从当下发现,这对重新挖掘《乡土中国》的当代价值有重要意义。 |

| A.从材料一的思维导图可以看出费孝通先生试图通过与“团体格局”的相关特点相比较来解说“差序格局”,材料二在论述过程中则是综合运用了例证法、引证法、喻证法等。 |

| B.材料二阐明并分析了差序格局在当下中国社会转型期呈现出的新特点,这是对费孝通相关理论的拓展。 |

| C.材料二和材料三都从传统文化的角度探究了差序格局的内涵,其目的都是印证费孝通理论的正确性。 |

| D.对现实中人际关系法则的研究,可以延续和发展差序格局理论,并丰富《乡土中国》的当代价值。 |

| A.其为人也孝弟,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。(《论语·学而》) |

| B.居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(范仲淹《岳阳楼记》) |

| C.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》) |

| D.身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。(《礼记·大学》) |

5.请结合材料二的内容,简要分析以下材料中的这一情节如何体现“差序格局”伸缩性的特点。

《红楼梦》第四回“雨村判案”故事的梗概为:冯家和金陵四大家族之一的薛家因为争买一个丫头(其实是对贾雨村有恩的甄士隐的女儿甄英莲)而发生争执,拐子收了冯家钱又把丫头卖给薛家,薛家的薛蟠便喝令手下人把冯家公子冯渊打死了。贾雨村正要判案的时候一个幕僚拦住他,给他看金陵官员们的“护身符”,贾雨村便改了结果,向冯家说薛蟠得病死了,就多赔了点银子给冯家,冯家就没什么好说的了,贾雨村借此拉拢薛家。

相似题推荐

战国时期,“鸿沟”便跻入中原版图。公元前361年,魏惠王自安邑迁都到大梁(今河南开封),第二年就开凿以大梁为中心沟通黄河与颍水的“大沟”,即“鸿沟”的前身。到魏襄王时期便有了“鸿沟”的说法。事实上,鸿沟的修建经历了几个阶段,几番修整才最终成型。鸿沟以黄河为水源,呈西北—东南流向,包括涡水、涣水、睢水、汳水等分支,整体上引黄河水南下,经大梁西面的圃田泽(今河南省中牟县西)将水引至都城大梁,后又向东延伸,经大梁北郭到城东,再折而南下,汇入淮水的支流颍水。鸿沟成为最早沟通黄河和淮河两大流域的大规模人工运河。

自大梁南折入淮河后,鸿沟还联通起济、濮、睢、汝、泗等支流,使各水系与淮河有了交集,在原本“各行其道”的河、淮流域之间织起一张奇妙的水网,与早已成型的淮河邗沟水网相连相通,进而在黄淮平原上形成完整的“鸿沟”水系。

鸿沟在改善交通的同时,还以一己之力,承担起灌溉大任,大大促进了魏国的农业发展,河水流淌过诸多富庶地区,也将实打实的财富带入魏国,“南有鸿沟”更成了战略家苏秦对魏国实力的慨叹。国都大梁,从原先的普通小城摇身一变,成了“诸侯四通,条达辐辕”的富饶之地,鸿沟流域更成了当时最为重要的粮食产区。位于鸿沟水系的定陶、淮阳、寿县等城市也因水而兴,远近闻名。更难能可贵的是,原本民情有别、风俗各异的南北方也随着水上交通的发展,有了难得的交流机会,许多北方的文化风俗悄然走进南方民众的生活。被鸿沟水系哺育滋润的中原地区,也在航运的加持下日渐富饶,逐渐成为全国的经济中心。魏国也因此富国强军,成为战国七雄之一。

令人唏嘘的是,鸿沟的加持并没有如料想般为魏国带来绵长的国祚,反而提前给魏国 “热好盒饭”。公元前228年,强势东出的大秦势如破竹,兵指魏国,一计黄河淹城,很快便让大梁不攻自破,使魏国沉寂于历史的车轮之下。其实,秦国很早便盯上了“鸿沟”航运带来的“香饽饽”。公元前249年,秦将蒙骜伐韩,先后取成皋、荥阳,秦国随后在荥阳东北的教山上建立粮仓,用于屯兵储粮,取名“敖仓”。秦灭六国、实现一统后,敖仓成为河、渭漕运的中转粮仓,储粮甚丰。

毗邻鸿沟,享航运之便,依傍敖仓,据天下之粮,多重光环下,荥阳也成为秦时的军事重镇,更成为后来楚汉的必争之地。也正是一场楚汉争霸,让鸿沟有了真正“名垂青史”的机会。楚汉相争,汉军接连失去敖仓、甬道,屡战屡败之下,刘邦渐失信心,试图放弃夺回荥阳、成皋,退守巩、洛。谋士郦食其认为此时正是收复荥阳、重据敖仓的最好时机。一番筹谋,“复取成皋,军广武,就敖仓食”,原本极为不利的形势便发生了逆转。于是,刘邦与项羽“讲和”,“汉四年,项羽与汉王约,中分天下,割鸿沟以西为汉,东为楚”。

自此,原本一心载船运粮的“鸿沟”,因着卓越的经济贡献,逢着一场机缘,在狼烟四起的乱世,化身二分天下的界线,作为明确的政治疆界,成为名副其实的政治符号。

“鸿沟”的意义中被添上一笔——两物之界线,不可逾越。

就在项羽领兵东去途中,刘邦单方面撕毁条约,大力追击楚军,其后项羽乌江自刎, 刘邦建汉。如今,象棋的棋盘上都赫然画着一道“楚河汉界”;前往汉王城遗址的路途中,名为“鸿沟”的石碑悄然屹立。它们都不会说话,却见证着千百年前的那场烽火狼烟,记忆着属于中华大地的一段过往。

严格来算,“鸿沟”不算长寿。西汉末年,黄河大肆泛滥,甚至平均 20年就发生一次决溢。由此,开封东南的广大地区饱受水淹之苦,鸿沟也因大量河水的浸灌而淤塞。眼见苍生遭难,“鸿沟”受害,人们没有坐以待毙。永平十二年,东汉王景奉命治水,对鸿沟的支流汴渠进行疏浚。整整一年缠斗,大量人力投入,百亿钱财消耗,终于换回汴渠正常通航。可惜的是,鸿沟水系中的其他河流或断流,或因淤塞与鸿沟分离,或再不见记载,完整的“鸿沟”水系就此与世人告别。但某种意义上说,“鸿沟”又从未远去。隋大业元年,通济渠开通,鸿沟水系得到再一次修整。唐开元十年,玄宗在河南郑州开河口、设置水闸,以此通淮、泗。北宋建立后,汴河一直被作为主要的漕运干线,时常得到修整完善,年运六百万石粮食,被统治者作为“建国之本”置于心头。

如今,河南淮阳县以东的蔡河、老蔡河都满载着鸿沟的痕迹,流淌于今时今日。当今的河南省西华县,以前叫作鸿沟县。而“鸿沟”的生命,在其他地方得到焕新与延续。翻开成语词典我们能找到“判若鸿沟”的词条,小朋友们还会学习什么叫做“不可逾越的鸿沟”。古今穿梭间,“鸿沟”不再是硬邦邦的界线,反而创造着我们与世界对话的可能与途径。1983年,美国哲学家莱文在论文中提出一种观点,认为外在的科学视角与内在的经验视角之间存在一条无法弥补的沟壑。1999年,美国国家远程通信和信息管理局在一份报告中阐释了一种现象,即信息富有者和信息贫困者之间存在差距。在我们的话语里,前一种现象,叫作“解释鸿沟。”,后一种差距,意为“数字鸿沟”。或许在未来,“鸿沟”还会有新的打开方式,新的内涵意指。

“鸿沟”作为一种文化符号,穿越时光,完成了一场又一场奇妙的旅行。

(改编自念缓《鸿沟为什么是古代重要的地理分界线?》)

1.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )| A.鸿沟是由魏国经历几个阶段、经过几番修整建成的大规模人工运河,它最早沟通了黄河和淮河两大流域。 |

| B.鸿沟在给魏国带来富庶的同时,也给魏国带来了灭顶之灾,秦国一计黄河淹城,让大梁不攻自破,魏国灭亡。 |

| C.鸿沟水系在楚汉争霸的历史进程中起到了重要的作用,扭转了对刘邦极为不利的形势,成功化身为政治符号。 |

| D.“鸿沟”的修建经历了几个阶段,几番修整才最终成型。在历史的变迁中成为了一种文化符号,完成了一场又一场奇妙的旅行。 |

| A.“各行其道”在文中是指没有开凿鸿沟时,黄河和淮河两大流域互不沟通。 |

| B.“热好盒饭”在文中是指秦国很快就要灭掉魏国,使之彻底退出历史舞台。 |

| C.“香饽饽”在文中是指“鸿沟”水系便利的航运条件给魏国带来的丰足粮食。 |

| D.“解释鸿沟”在文中是指外在科学视角与内在经验视角之间的巨大差距。 |

| A.战国时期,鸿沟水系不仅改善了中原地区的交通状况,而且增进了南北方的相互交流,促进了鸿沟流域的经济、文化发展。 |

| B.凭借鸿沟水系带来的优势,魏国成为战国七雄之一,强大起来的魏国变得富饶,带动整个中原地区使之成为全国经济中心。 |

| C.黄河泛滥,鸿沟因大量河水浸灌而淤塞,其支流或断流,或因淤塞与鸿沟分离,历代统治者均为了通航而修整鸿沟支流。 |

| D.如今,虽然“鸿沟”水系已经消失,但“鸿沟”又焕发了新生,正如河南的蔡河、老蔡河等支流依然流淌于今时今日。 |

5.本文源自《国家人文历史》杂志,兼具学术性与通俗性,请结合材料简要分析。

材料一:

《世说新语·纰漏》记载:司徒蔡谟避乱江南,见到了蟛蜞,以为是螃蟹,一边说着“蟹有八足,加以二螯”,一边煮来吃,“既食,吐下委顿,方知非蟹”。谢仁祖听说此事后对他说:“卿读《尔雅》不熟,几为《劝学》(《大戴礼记·劝学》中有‘蟹二螯八足’)死!”《尔雅》是我国最早的训解词义专著,也是较早的博物著作。谢仁祖戏谑他不懂博物,几乎闹出人命。

中国很早就有博物的观念,这种观念讲究见多识广、通晓众物。简言之,博物学所考察的对象,与传统训诂学门下的“名物学”相类,但其目的多是“利用厚生”“资博识而利民用”。而名物之学是为“推阐文意”服务的,戴震所谓“不知鸟、兽、虫、鱼、草、木之状类名号。则比、兴之意乖”。

《诗经》既是伟大的文学作品,也有着丰富的博物学知识。孔子认为读《诗经》不仅“迩之事父,远之事君”,而且可以“多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》)。宋代郑樵说:“夫诗之本在声,而声之本在兴。鸟兽草木乃发声之本。汉儒之言诗者,既不论声又不知兴,故鸟兽草木之学废矣。”此言实际上说出了中国古代博物学的主要特征,即具有辨物、相物的特点。狭义的中国博物学知识包括动、植物学知识。着眼于“对现存事物进行唯象描述、命名、分类的‘志/史’知识类型”,接近于西方博物学(NaturalHistory)中的“History”要素,而与“自然”(Nature)要素有一定的差距。

《诗经》无疑给人们打开了一个丰富的动植物世界,它现存305篇,涉及的动物有109种,植物143种,这些动植物是后人研究《诗经》博物学的基础。

陆玑所作的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》是第一部考证《诗经》名物的博物类书。据《四库》著录,宋至明代只有四部是疏解“草木鸟兽虫鱼”之作。到了清代,受考据学的影响,《诗经》植物博物之学也渐渐兴盛起来,主要有陈启源《毛诗稽古编》、赵佑《草木疏校正》、多隆阿《毛诗多识》等书。值得一提的是,受中国研究的影响,日本在17世纪后也出现了一些《诗经》博物研究专著,其中较为有名的是冈元凤的《毛诗品物图考》一书。陆文郁的《诗草木今释》则是近代采用现代科学分类方法来研究《诗经》中植物的一部博物学著作,每一种分为汉名、科名、学名、形态、产地和用途六目,“尽其所知分述,于人生关系,尤三致意”。

《诗经》是中国古代博物学的重要源头,其丰厚的博物知识为中国传统文化提供了丰厚的滋养。“博物之君子,其可不惑焉”(刘秀:《上(山海经)表》),认为博物学不仅是对“草木鸟兽虫鱼”等知识的挚爱和追求,更是一种志趣和情怀。在人和自然冲突加剧的今天,重视以《诗经》博物为代表的中国植物博物传统,更有利于人们亲近自然,与自然和谐相处,与自然持久共生。

(摘编自吴志浩《(诗经)中的草木世界》)

材料二:

了解中国人的博物学,已经对中国博物观念影响深远的《诗经》,显得很有意义。《诗经》是中国“博物学”最为重要的启蒙。

《诗经》里的草木并不是什么奇花异草,它们在周时人们的日常生活里,虽然都有自己的地位,但不是因各自独特奥妙的实用价值走入诗里。其每一种有据可查的植物都是自然界里实实在在的生命,都是博物学得以在《诗经》里衍生的一个记录。诗写成的那一刻,唰唰雨声、飒飒雪迹记入了诗中,而与之共同蕴含诗意诗情的,就是这些草木名物。诗在一念之间生成时,心头爱恨,眉角愁怨,都被一齐装进眼前草木葱茏的原野。草木幽暗的遮蔽中,诗意无声无息蔓延开来,演绎为情感、性灵、思辨流淌的河。后世中国文艺里“叙诗以言”“托物言志”“触景生情”的种种技艺,不少是从这些草木化成的诗歌中流淌出来的。

比如《王风·黍离》,记录的是东周初年的一个老臣,站在西周故都已经化为禾苗田亩的废墟上,一想到心魂无所寄托的哀思,怀想削骨剜心的去国之痛,难舒那一份涌上心头的怨望,以至在苍天之下大放悲声。想到那轻触“彼黍离离”的疏离散落在风中的黍的那一双手,去体悟丧家失国之痛的每一个读者的生命,能不一时间被点燃起来!

《诗经》里的草木鸟兽鱼虫还可佐证商周时期北方的气候特征。史念海在《蓝田人时期至两周之际西安附近地区自然环境的演变》一文中说,后世生活在长江和长江以南流域的竹鼠和獐,在西安附近有残余的骨骸发现。现代,在五岭以北,这两种动物早就绝迹了。《秦风·终南》说明终南山有种植柚子和梅的历史,柚子和梅现在基本生在南方,而《诗经》的时代,柚子和梅在北方似乎并不罕有。可见商周时期,西安终南一代的气候要比现代温暖湿润得多。

探源镶嵌于诗中的草木,对“博物学”一端,在人与自然环境越来越紧密关联的现代,《诗经》的介入会增加我们对人与自然关系的体悟和理解;对《诗经》,当我们在“兴”的发端,能见到草木人语原有如此相互通透感应而生的灵光,这对《诗经》在现代语境下的复活,会更添一种亲切地认同和深刻地开拓。

(摘编自《闲谈》第二十七期:“博物学”与《诗经》名物研究)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.司徒蔡谟因为没有读过《尔雅》,不懂博物,因此错把蟛蜞当螃蟹食用,几乎闹出人命。 |

| B.我国古代博物学与名物学都把草木鸟兽的名号纳入研究对象,讲究助人博识,利于民用。 |

| C.陆文郁采用现代科学分类方法来研究《诗经》,将其中的植物编为六类写成博物学书籍。 |

| D.《诗经》里的草木并非因独特奥妙的实用价值走入诗中,而是负载着诗人情感走入诗中。 |

| A.《诗经》有丰富的博物学知识,涉及的动植物共有二百余种,是一部博物学著作,被后人广泛研究。 |

| B.从博物学的角度来看,《诗经》中有关“黍”的表述,说明“黍”这种农作物周朝时就已经种植了。 |

| C.根据考古发现和《诗经》中对某地动植物的描述,我们有可能了解那里古时候的大致气候状况。 |

| D.研究《诗经》里的植物不仅能够丰富人们的博物知识,还能够加深人们对人与自然关系的体悟和理解。 |

| A.动植物分布状况 | B.古书中飞禽走兽考释 |

| C.中国神话史研究 | D.古代草木疏解 |

5.请简要梳理材料一的行文脉络。

每一个时代都有属于自己独特的时代精神。这种时代精神在某一社会群体中高度集中的形象投射,即构成这一时代的精神偶像。当下,科技创新被摆在了国家发展全局的核心位置。在这种时代召唤下,无数中国科学家夜以继日,废寝忘食,潜心研究,倾情奉献,取得了辉煌的历史成就,为中国乃至世界的发展做出了非凡贡献。作为民族崛起的重要力量,这些努力攀登科学高峰的故事值得被铭记,科学家博大的胸怀和崇高的境界理应被褒奖。但令人遗憾的是,目前以科学工作者为表现对象的影视作品尤其是科学人物传记片,数量并不多,产生较大影响力的优质科学人物传记片更是屈指可数。

探究科学人物传记片创作式微的原因,一方面是科学人物传记片的创作门槛较高,要求主创具备一定的科学知识储备、充沛的学习热情、较高的学习能力,以及相当的艺术造诣。主创需花大力气将深奥的理论和技术概念转化为通俗易懂的语言,才能让观众真正理解这些科研项目的艰辛和科学事业的意义。另一方面,创作者对此类电影的认知定位有些模糊。比如究竟是历时性地深入挖掘科学工作者成长过程中的各种人生亮点,彰显科学工作者的丰硕成绩,以及他们对国家,甚至是人类文明所作出的巨大贡献,还是围绕他与自我、与他人、与自然世界的互动关系,展现人物的人性弧光;是照搬平移人物的生平轨迹,还是在此基础上加入必要的艺术想象,将现实真实转化为艺术真实。此类问题搞不清楚,创作就容易出现生硬拔高人物精神境界,使人物塑造扁平化,以及剧情囿于“成绩罗列”“忘我工作”“与病魔抗争”等程式化模块,缺乏创新之类的问题。比如《人到中年》把更多力气花在反映科学工作者日常生活的描写和坚毅品质的渲染上,作品虽然感人,却没有充分反映出科学工作的特殊性。《超导》则过于专业,无法引起观众的广泛共鸣。因此,如何运用电影艺术手段更好地讲述科学工作者的故事,让更多闪耀在人类文明长河中的科学之星成为时代偶像,是新时代对电影创作者提出的新创作命题。

要创作优质科学人物传记片,首先是在讲述科学家的故事,表达理性的科学精神,并在表达过程中涉及科学概念、科学事实,以及理性思考时,尽量避免科教片式的过程演示与概念阐释。无论是科学家抽象的理性思维,还是相关科学概念和事实,都应该服务于塑造人物、表达情感,作为情节发展的一种变量,构成叙事表达的结构性要素。让创作始终围绕人物的情感、动机与目标追求,进行戏剧化的叙事建构。既表现科学人物理性的存在状态,更要表现他非理性的情绪与情感的冲动。既要表现超然物外的执着一面,更要有平凡世俗,甚至是迟钝的一面。通过反差、吸引、冲突与转化等一系列艺术手段,所塑造的科学人物才能具备丰富个性和温暖情感,才能更接地气,更有生气。在此基础上,深入挖掘人物的内心活动,更能艺术化地表现其作为科学工作者异于常人的观看世界、理解世界和认识世界的方式。

此外,电影叙事在根本上是有关“关系”的叙事。其中,既包括人与自我的关系,更包括人与他人、与社会群体、与社会机制间的关系。因此,仅仅是深入挖掘科学工作者的自我成长经历,以及他的科学成就,对于科学人物传记片而言,还远远不够。没有天生有趣的人物,人物的人性弧光需要在互动关系中得以呈现。对于那些有着明确科学目标追求的科学家而言,在他们所要面对的“关系冲突”中,最重要的是与自我的冲突,借用一句京剧的行话,即“不疯魔,不成活”。正是基于这样一种“疯魔”状态,影片中科学探索的荆棘之路才会彰显出人物真正的精神。

除了解决创作层面的问题,高质量科学人物传记片要批量涌现,也与整体社会氛围密切相关。一方面,有关部门应发挥好引导、规划、组织、调控的主导作用,吸纳更多具有制作实力的组织机构参与科学人物传记片创作。通过强化政策扶持,推出重量级、标杆性的作品,在电影行业掀起创作热潮。另一方面,相关部门也应进一步弘扬科学家精神,着力提升公众科学素养。有了对科学家精神的深入理解,以及更多的科学知识作为基础,创作者和受众才能在更高维度上形成共鸣并且互相激发。

总之,多一些仰望星空的人,一个民族才更有希望。希望越来越多的优质科学人物传记片能涌现出来,用感人的科学家故事激励引领越来越多的观众,尤其是青少年紧随他们的步伐接力奋斗,为建设科技强国贡献力量。

(摘编自孙承健《让科学家成为时代偶像》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.时代的精神偶像是时代精神高度集中的形象投射,它可以反映出这个时代所特有的时代精神。 |

| B.科学人物传记片的创作中,照搬平移人物的生平轨迹,就会出现生硬拔高人物精神境界的问题。 |

| C.创作优质科学人物传记片不仅要表达科学精神,还应尽量避免科教片式的过程演示与概念阐释。 |

| D.高质量科学人物传记片的批量涌现,离不开有关部门发挥在引导、规划、组织、调控等方面的主导作用。 |

| A.无数科学家取得了辉煌成就,做出了非凡贡献,这些努力攀登科学高峰的故事值得被铭记。 |

| B.新时代的电影创作者应深入思考如何运用电影艺术手段更好地讲述科学工作者的故事。 |

| C.科学家面对的“关系冲突”中最重要的是与自我的冲突,这是科学人物传记片的主要内容。 |

| D.优质科学人物传记片能够用感人的科学家故事激励引领越来越多的观众,特别是青少年。 |

| A.电影《奥本海默》是一部关于原子弹之父罗伯特·奥本海默的传记电影,如果不熟悉背景知识和这些举足轻重的物理学家,可能会觉得很难跟上剧情。 |

| B.纪录片《超凡未来》尽显中国科学家的浪漫和仁心,这种对科学家人文情怀的描述,给予观众深刻的思想启迪:科学创新的终极目标,是让世界更美好。 |

| C.为纪念钱学森诞辰100周年拍摄的电影《钱学森》,主要讲述的是钱学森青年赴美、励志求学、涉险回国、建功立业等一系列的曲折人生。 |

| D.影片《居里夫人》讲述了居里夫人发现“镭”的前后经历,致敬了她的独立探索、不唯名不唯利的精神,给予后世的科研工作者以无尽的启示。 |

5.班级计划为袁隆平院士拍摄一部传记片,你认为应做好哪些准备?请根据文本简要概括。