“她只能活七小时”[注]

[美]保罗·舍恩斯坦

本市新闻编辑台上电话机的指示灯闪烁着微弱的白光,时间是下午3点40分。

本市新闻主编接了电话,他听到这些内容:“我的小女儿在路德医院。医生说她只能活7小时,除非得到新药青霉素。这是她唯一的希望。医生已经使用了磺胺以及他每一种药。我必须找到某人有足够能力的人帮她。你能帮我吗?”

打电话的人通报了他的身份,他叫劳伦斯·马隆,职员,家住杰克逊海茨,第34大道第83号。濒临死忙的小孩是他的女儿,叫帕特立夏,两岁,先就诊于路德医院,在曼哈顿,第144街和康文特大道交汇处。

找到青霉素并非易事。因为这个被医学界誉为“创造奇迹”的奇药是如此的稀少,以几乎不能找到它。即使是军方,也只能得到他们所需的一小部分。

然而,这位父亲恳求帮助两分钟之后,本市新闻编辑台决定开始投入这项救援工作。这是一场残酷的斗争。“只能活7小时,除非……”

电话打到路德医院,证实了那个小孩几乎不能活了,她患的是一种罕见的血液病,即葡萄球菌引起的败血症,一种血液中毒。磺胺制剂已用过了,输了两次血,都无济于事。有人提出青霉素是唯一的希望。

通过电话向华盛顿的美国公共卫生局局长托马斯·帕伦请示,并详细调查了纽约的药品公司后得知,施贵宝公司生产青霉素。

打给帕伦博士的电话被A.N.理查兹博士听到了,他在华盛顿负责科学发展局的研究工作。“新泽西州新布伦瑞克的施宝贵实验室能提供青霉素。”查理兹博士说,“我将打电报,请他们立即定量发放。”

与此同时,人们获悉斯特·基弗博士这位波士顿外科医生和战时生产委员会委员有直接命令发放民用珍贵药物。他是由路德医院的外科医师丹特·柯利蒂大夫通过电话取得联系的。

“你将得到青霉素。”基弗大夫向柯利蒂大夫许诺。那是下午4点钟。医生们对在红头文件的作用下找到青霉素的来源并被予以发放的速度感到惊异。

现在,计划正在实施之中,由两个州的警察护送青霉素这个仁慈的东西从新布伦瑞克运到这个奄奄一息的女孩的床头当那辆仁慈之车停在施贵宝实验室前面时

3个卫兵等在那里。其中一个走向汽车:“是柯利蒂大夫吗?给你青霉素。”

柯利蒂大夫接过那硬纸匣,由冰裹着的青霉素放在里面。“现在,”他说,“我们有了一个战斗的机会。”

最后一段路程是从霍兰隧道到路德医院,只用了8分钟,这是创纪录的速度,行驶在西区高速公路时,车速器始终指向65英里/小时。汽车就要停在医院门口之前,柯利蒂大夫说:“今天,你们做了一件世界上所有的医生都做不了的事。”

“也许是。”一个记者说,“但是从现在起。大夫,靠你了。”

此后,记者们踮着脚尖走进四楼那个失去知觉的孩子房间,他费力地呼吸着,但在蓬松的丝一般的棕发下面的小脸上,并没有痛苦的表情。“她是个可爱的病孩子。”一个护士低声说。帕特丽夏·马隆的父母哭了。

“谢天谢地。”凯瑟琳·马隆低语着,“至少,我的小丫头又有了一次机会。”

(选自《普利策新闻奖名篇快读》,有删改)

【注】这篇报道发表于第二次世界大战期间的1943年8月,获1944年普利策新闻奖。

1.(1)这篇报道以顺叙的方式写作,并特别突出的时间,有什么好处?

(2)柯利蒂大夫为什么说“今天,你们做了一件世界上所有的医生都做不了的事”?

2.请结合文本和新闻背景,找出下列理解错误的两项( )

| A.文章体现了对生命的尊重,弘扬了一种“不抛弃,不放弃”的人道主义精神。 |

| B.文章歌颂了人与人之间又好互助、团结一致的精神。 |

| C.文章增强了当时(二战期间)美国人民终将赢得战争胜利的信心。 |

| D.新闻语言一般是客观平实的,而这篇报道却运用“仁慈”“奄奄一息”“焦急”等词语,具有浓烈的感情色彩,不符合新闻语言特点。 |

| E.新闻的标题被喻为新闻的“眼睛”,标题是否精彩,直接关系到能否激发读者的阅读欲望。可是本文标题不够醒目、突出,不能达到吸引读者的作用。 |

相似题推荐

永别了,武器①(节选)

[美]海明威

军队这么庞大,路又这么少,撤退必然混乱。根本没人下令指挥。

“博内罗呢?”我问。

皮安尼望着我。“他走了,中尉。”他说,“他情愿当俘虏去。”我一声不响。

“他怕我们都会被打死。”我一句话也不说。

“你看,我们对这场战争根本就没有信心,中尉。”

“他上哪儿去了?”“我不知道,中尉。他溜走了。”

我们绕着城的北面走过乌迪内,过了一会儿便走进大撤退的基本行列,整夜往塔利亚门托河赶去。我真想不到撤退的规模这么宏大。不但是军队,整个国家都在撤退。我们整夜赶着路;走得比车辆还要快。博内罗情愿去当俘虏,真傻了。其实一点危险都没有。

路上车辆和军队很拥挤,我们在路的旁边走着。

“我走得发腻了。”“嗯,我们现在只要走就行了。用不着再操心。”

“博内罗是个傻瓜。”“他真是傻瓜。”

“他的事你怎么处理呢,中尉?”“我还不知道。”

“你看,要是战争继续下去,上面会给他家属找大麻烦的。”

“战争不会继续下去的。”一个士兵说。

“我们正在回家。战争结束了。”

“要是战争真结束了,那就没有关系了,”皮安尼说,“但是我不相信战争已经结束。真这样就太好啦。”

“我们不久就会知道的。”我说。

“我不相信战争结束。他们都这样想,我可不相信。”

天亮前,我们赶到了塔利亚门托河的河岸边,便沿着涨满水的河走,走近一条所有的人马要过的桥。我们沿着河岸走,然后挤进了过桥的人群。我紧紧地央在人群中慢慢地过桥,上面是雨,下边隔着几尺便是河水,我从桥边探头望望河水。

没人说话。大家只希望快点过桥,心里就是这么个念头。我们快过去了。木桥的那一头,两边站有一些军官和宪兵,打着手电筒。我们走近他们时,我看见有个军官用手指指队伍中的一个人。一名宪兵走进行列,抓住那人的胳膊,拖了出去。宪兵强迫他离开大路。他们正仔细察看着行列中的每一个人。我们刚要走到正对面时,他们又抓去了一个人。我看见那人是个中校。他头发灰白,长得又矮又胖。宪兵把他拖到那一排检查行人的军官后面。当我走到那一排军官跟前时,我看到有一两个军官正盯着我。其中有一位指指我,对宪兵说了一声。我看见那宪兵跑过来,挤过队伍的边沿来找我,接着我感到被他抓住了衣领。

“怎么啦?”我说。我伸手到背后去解手枪。

另一个从我身后抓住我,把我的手臂朝上扭,扭得几乎脱了臼。我跟他一起转过身,第一个宪兵狠狠掐住了我的脖子。

“他再抵抗就开枪。”我听见有人在说。

“这是什么意思?”我想大声嚷,但是我的声音并不响亮。他们现在已把我拖到路边来了。

“他再抵抗就开枪。”一个军官说,“押他到后边去。”

“你们是什么人?”

“战场宪兵②。”另外一位军官说。

“押他到后面那些人那儿去。”第一个军官说。

他们押着我绕到这排军官的后边,走往公路下边临河的田野,那儿有一堆人。有一小组人由宪兵看守着。审问者的旁边站着四名宪兵,人人挂着卡宾枪。我看看那个正在受审问的人。他就是方才从撤退行列中给拖出来的那个灰头发的中校,胖胖的小个子。

“你属于哪一旅的?”他告诉了他们。

“哪一团?”他又说了。

“为什么不跟你那一团人在一起?”他把原因说了出来。

“就是你们这种人,放野蛮人进来糟蹋祖国神圣的国土。”

“对不起,我不懂你的话。”中校说。

“就是因为有像你这样的叛逆行为,我们才丧失了胜利的果实。”

“你们经历过撤退没有?”中校问。

“意大利永远不撤退。”

我们站在雨中,听着这番话。

“要枪毙我的话,”中校说,“就请便吧,不必多问。这种问法是愚蠢的。”那些军官会商了一下。其中一个在一本纸簿上写了些什么。

“擅离部队,明令枪决。”他宣读。

两个宪兵押着中校到河岸边去。我没看他们枪毙他,但是我听见了枪声。

我们站在雨中,一次提一人出去受审并枪决。到这时,凡是他们问过话的都被枪决了。

我身子往下一蹲,同时劈开左右两人,低着头往河边直跑。我在河沿上绊了一跤,哗的一声掉进河里。河水很冷,我竭力躲在水下不上来,自以为再也不会上来了。我一冒出水面,便吸一口气,连忙又躲下去。我第二次冒出水面时,看见前头有一根木头,就游过去,一手抓住它。我把头缩在木头后边,连看都不敢往上边看。我快冒出水面时就听见枪声。那根木头顺着水流转,我搂住它。河水很冷。我随波逐流,双手抱住那根木头,由它把我顺流漂去。现在已看不见河岸了。

[注]①小说描写了第一次世界大战中,美国男孩亨利参加意大利军队抗击德国,经历了战争后,最终脱离战争的故事。②战场宪兵:主要负责维持军队纪律,保障军队命令的执行。

1.下列小说内容的理解分析,不正确的一项是( )

| A.小说描写了大撤退的场面,官兵们狼狈逃命,连宪兵也阻止不了他们。而宪兵们粗鲁蛮横,搜索从前线撤回的英勇官兵,并将其残忍杀害。 |

| B.“我”机警灵活,看到被问话的都被枪决后,不甘心束手就擒,于是找机会成功逃离。 |

| C.小说详细写了胖胖的中校被审问的过程,推动了情节的发展;并且以点带面,表现了战争的残酷无情,甚至荒谬。 |

| D.小说结尾写“我”跳河逃生的过程,用了大量的动词,准确地描写人物的一连串动作,将紧张的气氛渲染得扣人心弦。 |

3.有人说,海明威的小说是“零度写作”。所谓零度写作,是指作者不掺杂任何个人的感情,完全客观地陈述;零度写作不是不要感情,而是不让作者的感情影响读者。请简要分析本小说是如何体现这一特点的,有什么效果。

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

雨中的猫①

(美)海明威

这家旅馆里只住着两位美国旅人。他们住在二楼,面朝大海,也面对着公园和战争纪念碑。公园里有大棕榈树和绿色的长凳。意大利人大老远跑来看战争纪念碑。纪念碑是青铜铸的,在雨里泛着光。这会儿正下着雨。雨水从棕榈树上滴下来。石子路上出现一汪汪积水。雨水滂沱,海浪裹着雨水像一条长长的线涌上岸,又沿着沙滩滑下去,然后再裹着雨水涌上来。泊在战争纪念碑旁边广场上的汽车都开走了。广场对面有个侍者站在咖啡馆门口,正朝着空荡荡的广场张望。

美国人的妻子正站在窗边往外看,外面有只猫刚好蜷缩在他们窗子底下一张滴着雨水的绿桌子下。那只猫缩紧了身子,不让雨水滴到身上。

“我要去逮那只猫咪。”妻子说。“我去。”丈夫躺在床上说。

“不,我去。外面那只可怜的猫咪想在桌子底下躲雨呢。” 丈夫靠在床头的两只枕头上,继续看书。

“别淋湿了。”他说。

他的妻子下楼去了。经过旅馆营业处的时候,店主起身向她哈哈腰。他是个老头儿,个子很高。

“下雨了。”妻子说。

“是啊,是啊,太太,坏天气,真是个坏天气。”

美国太太喜欢他,喜欢他接到任何投诉时都那么认真的态度;喜欢他的修养,喜欢他乐意为她效劳的模样;喜欢他作为店主的那种感觉,喜欢他那张苍老、严肃的脸和他那双大手。她怀着对他的喜爱,打开门向外张望。雨下得更大了。那只猫应该就在右边。她站在门口还没迈出去,背后有人为她撑开一把伞。原来是负责照料他们房间的女侍者。

“您可千万别淋湿了。”她面带笑容,用意大利语说道。毫无疑问,是店主派她来的。女侍者撑着伞,美国太太沿着石子路走到他们房间的窗子底下。那张桌子就在这儿,被雨水冲洗得鲜绿鲜绿的,可是猫不见了。她突然大失所望。女侍者望着她。

“您丢东西了吗,太太?”

“刚才有只猫。”年轻的美国太太说。“有只猫?”

“对,一只猫。”

“一只猫?”女侍者哈哈一笑,“雨里的猫?”

“对。”她说,“就在这张桌子底下。”她又加了一句,“噢,我可真想要它,我就想要只猫咪。”

“来吧,太太。”她说,“我们该回里面去了,要不您会淋湿的。”“我想也是。”年轻的美国太太说。

她们沿着石子路往回走,进门后,女侍者在外面收了伞。那个美国太太经过办公室时,店主在写字台那头向她哈哈腰。太太从心里觉得某些东西又渺小又麻烦。这个店主让她觉得自己十分渺小,却又十分重要。她一时觉得自己太重要了。

她走上楼梯,打开房门。乔治还在床上看书。“猫逮到了吗?”他放下书问道。

“跑了。”

“奇怪,会跑到哪儿去呢?”他把目光从书上移开,说道。

“我真想要那只猫。”她说,“我也不知道为什么想要它。我就是想要那只可怜的猫咪。可怜巴巴地淋着雨对一只猫咪来说有点悲惨。”

乔治没有说话,目光又挪到了书上。

她站起身,在梳妆台前坐下,拿起镜子左照照右看看,从这一侧看到那一侧,又照照后脑勺和颈窝。

“你觉得我把头发留长好不好?”她一边再次端详自己的侧影,一边问。乔治抬起头来,看着她的颈窝,她的头发很短,像个男孩儿。

“我喜欢你现在这个样子。”

“这个样子,我可烦死了。”她说,“像个男孩子,真够恼人的。”“你看上去漂亮极了。”他说。

“我要把头发扎到后面,扎得又紧又光滑,在后脑勺盘个大大的髻,坠在后面沉甸甸的。”她说,“我真想有只猫咪坐在我的膝头上,我一摸它,它就发出呜呜的声音。”

“是吗?”乔治躺在床上应道。

“我还希望现在就是春天,我要对着镜子梳妆,我要一只猫咪,还要几件新衣裳。”“亲爱的,别说了,还是去读点什么吧。”乔治说着,又继续读他的书。

天很黑了,雨点敲打着棕榈树。

“不管怎么说,我都想要一只猫。”她说,“要是我没有长头发,也没什么别的好玩儿的,总能有只猫吧。”

乔治没有注意听,他在读自己的书。太太又望着窗外,广场上的灯都亮了。有人敲门。

“请进。”乔治说着,抬眼望去。

女侍者站在门口,怀里紧紧抱着一只大花斑猫。

“不好意思,打扰了,”她说,“老板让我把这只猫送给太太。”

(有删改)

【注释】①这篇小说写于20世纪20年代初,当时的美国女性正重新定位自己在家庭和社会中的地位,她们要求和男性平起平坐,不再扮演受男性庇护并服从于男性的角色。小说反映了海明威当时对这一问题的深刻思考。

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

| A.小说巧妙运用公园、战争纪念碑等空间场景,展示出不同场景所蕴含的象征意象和深层话语内涵,传递出了主人公无法言传的复杂而微妙的内心变化。 |

| B.小说中的“美国太太”不顾下雨、拒绝丈夫帮助而执意要去抱回雨中的猫,是典型的美国新女性的代表;与之相反的是旅店侍女,她则是传统女性的代表。 |

| C.雨敲打棕榈树的场景在文中一共提到了两处,分别在小说的开头和后半部分,都渲染了压抑的氛围,暗示了女性在当时的社会背景下进行抗争面临极大困难。 |

| D.当妻子提出要留长发,他说他就喜欢她现在的样子,由此可见丈夫对妻子的欣赏与爱;而旅馆老板将另一只猫送回的行为也反映了当时对新女性的肯定。 |

| A.从叙事视角来说,该小说采用的是全知视角,由一个无所不知的第三人称叙述者进行讲述,客观、真实地展示了故事的发展过程。 |

| B.小说写妻子抱不到窗外桌下的小猫,坐在梳妆台前拿着小镜子仔细地端详自己,这一系列动作充分表现了作者对这个女子的鄙夷。 |

| C.女主人公在寻猫不得回到旅店之后,作者又对其进行了一系列地动作描写和语言描写,细腻地表现了她找不到猫而产生的烦闷情绪。 |

| D.小说中有多处的人物对话,贴合人物的性格和情感,用语简洁明了,极富口语特点,体现海明威小说“电报式”的语言特色和风格。 |

4.在刚刚学习的《老人与海》中我们了解了海明威的“冰山”理论,“冰山”理论认为文学作品要像冰山一样只将它的八分之一露出水面,八分之七由读者深入挖掘。这篇小说很好地体现了这一理论。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

二十年以后

欧˙亨利

纽约的一条大街上,一位值勤的警察正沿街走着。一阵冷飕飕的风向他迎面吹来。已近夜间10点,街上的人已寥寥无几了。

在一家小店铺的门口,昏暗的灯光下站着一个男子,他的嘴里叼着一支没有点燃的雪茄烟。警察放慢了脚步,认真地看了他一眼,然后,向那个男子走了过去。

“这儿没有出什么事,警官先生。”看见警察向自己走来,那个男子很快地说,“我只是在这儿等一位朋友罢了。”

男子划了根火柴,点燃了叼在嘴上的雪茄。借着火柴的亮光,警察发现这个男子脸色苍白,右眼角附近有一块小小的白色的伤疤。

“这是20年前定下的一个约会。如果有兴致听的话,我来给你讲讲。大约20年前,这儿,这个店铺现在所占的地方,原来是一家餐馆……”男子继续说,“我和吉米˙维尔斯在这儿的餐馆共进晚餐。哦,吉米是我最要好的朋友。我俩都是在纽约这个城市里长大的。从小我们就亲密无间,情同手足。当时,我正准备第二天早上就动身到西部去谋生。那天夜晚临分手的时候,我俩约定:20年后的同一日期、同一时间,我俩将来到这里再次相会。”

“你在西部混得不错吧?”警察问道。

“当然啰!吉米的光景要是能赶上我的一半就好了。啊,实在不容易啊!这些年来,我一直不得不东奔西跑……”

又是一阵冷飕飕的风穿街而过,接着,一片沉寂。他俩谁也没有说话。过了一会儿,警察准备离开这里。

“我得走了,”他对那个男子说,“我希望你的朋友很快就会到来。假如他不准时赶来,你会离开这儿吗?”

“不会的。我起码要再等他半个小时。如果吉米他还活在人间,他到时候一定会来到这儿的。就说这些吧,再见,警察先生。”

“再见,先生。”警察一边说着,一边沿街走去,街上已经没有行人了,空荡荡的。男子又在这店铺的门前等了大约二十分钟的光景,这时候,一个身材高大的人急匆匆地径直走来。他穿着一件黑色的大衣,衣领向上翻着,盖到耳朵。

“你是鲍勃吗?”来人问道。

“你是吉米˙维尔斯?”站在门口的男子大声地说,显然,他很激动。来人握住了男子的双手。“不错,你是鲍勃。我早就确信我会在这儿见到你的。啧,啧,啧!20年是个不短的时间啊!你看,鲍勃!原来的那个饭馆已经不在啦!要是它没有被拆除,我们再一块儿在这里面共进晚餐该多好啊!鲍勃,你在西部的情况怎么样?”

“哦,我已经设法获得了我所需要的一切东西。你的变化不小啊,吉米,你在纽约混得不错吧?”

“一般,一般。我在市政府的一个部门里上班,坐办公室。来,鲍勃,咱们去转转,找个地方好好叙叙往事。”

这条街的街角处有一家大商店。尽管时间已经不早了,商店里的灯还在亮着。来到亮处以后,这两个人都不约而同地转过身来看了看对方的脸。

突然间,那个从西部来的男子停住了脚步。

“你不是吉米˙维尔斯。”他说,“20年的时间虽然不短,但它不足以使一个人变得容貌全非。”从他说话的声调中可以听出,他在怀疑对方。

“然而,20年的时间却有可能使一个好人变成坏人。”高个子说,“你被捕了,鲍勃。在我们还没有去警察局之前,先给你看一张条子,是你的朋友写给你的。”

鲍勃接过便条。读着读着,他微微地颤抖起来。便条上写着:

鲍勃:刚才我准时赶到了我们的约会地点。当你划着火柴点烟时,我发现你正是那个芝加哥警方所通缉的人。不知怎么的,我不忍自己亲自逮捕你,只得找了个便衣警察来做这件事。

1.下列对小说的分析和概括,不正确的两项是( )| A.鲍勃对警察说“这儿没有出什么事”,表现了他在和老友见面前的愉快心情。 |

| B.鲍勃说“这些年来,我一直不得不东奔西跑”,反映出他负罪在逃的窘迫之状。 |

| C.鲍勃给警察讲述他和朋友约会的缘起,是为了缓解他害怕被逮捕的紧张心理。 |

| D.高个子男子担心鲍勃很快认出他不是吉米,便把衣领向上翻着,盖到耳朵。 |

| E.鲍勃读便条时微微颤抖,表现了他当时惊愕、恐慌、尴尬等复杂的内心活动。 |

3.小说中的鲍勃具有什么样的性格?请简要分析。

4.小说描写了警察吉米和通缉犯鲍勃“二十年以后”赴约的故事,在“情与法”的冲突中,两个人都面临艰难的抉择。有人说鲍勃值得同情,有人说他罪有应得;有人说吉米忠于职守,有人说他背叛了友谊。你的看法呢?请就你认同的一种观点加以探究。

材料一:

“您的包裹已放在小区快递柜,取件码XXXX,请及时领取。”这样的短信对于习惯网购的用户来说并不陌生,与此同时,快递小哥送货的电话却日益稀少,“不告而投”和“懒人快递”的现象越来越普遍。交通运输部发布的《智能快件箱寄递服务管理办法》规定,企业使用智能快件箱投递快件应征得收件人同意,投递快件后应及时通知收件人。

与此同时,记者发现用户从快递柜取件,多数是免收服务费的,但快递员存件需要付费,其中最小的格口费用是两角钱,中号的格口是四角钱,最大的格口是六角钱。虽然有些快递公司会给快递员进行补贴或者费用返还,但也有不少公司规定,快递柜使用费由快递员承担。尽管如此,还是有很多快递员愿意自掏腰包,有快递员表示,通过智能快递柜派件的效率提高很多,原先一天往往派件100个快件左右,但如今通过智能快递柜可以派150到160个。在效率和成本的压力之下,快件入柜也成了多数快递员的无奈选择。

(摘编自“央视财经”2019年10月31日)

材料二:

快递送货上门、当面验货是基本要求。《快递暂行条例》对快件投递当面验收也有明确规定。有些价值较高的货品必须当面验收,如果不顾用户要求,将快递一律放到快递柜里让用户自取,既不合法也不合情理。尽管部分消费者送货上门的需求不太强烈,也有消费者认可超时存放收费的做法,但提前征求消费者的意见很有必要。

落实好快递柜服务新规,快递公司要制定详细、完善的规章制度,秉持用户至上原则,要求快递员在把快递放进货柜之前,先征得客户同意,为用户提供便捷的快递末端服务。同时,应加大对快递自动化、科技化软硬件的逐步升级,科学派单,提高快递员的工作效率。此外,快递员也要严格遵守行业规范,对于一些大件物品、必须当面验收的物品及收件人主动要求送货上门的物品,必须依照与用户约定的要求提供服务,不能图自己方便,给消费者造成不便。

(摘编自《经济日报》2019年10月30日)

材料三:

据媒体报道,丰巢快递柜取件时出现“支付一元钱赞赏”才能开柜。有市民质疑,丰巢快递柜存在诱导付费行为。对此,丰巢方面回应称,用户可自主选择是否赞赏,亦可“跳过”直接取件。

10月9日,家住成都的周女士下班回家收取快递员暂放在丰巢快递柜的包裹时,发现屏幕上显示该件已保管7小时,需要支付一元钱赞赏才能开柜取货。付款后回家上网搜索,才发现支付步骤是可以跳过的。

有用户吐槽称,丰巢快递柜默认提示支付一元钱赞赏才能开柜取件,而“跳过赞赏”字样不但是灰色的,还又小又透明,网上误付款的消费者不在少数。

对此,丰巢客服回应称,存件大于等于7小时,丰巢快递柜确实会弹出赞赏打款的页面,但可以点击“跳过赞赏”进行免费取件,不会强制收费,即使超过24小时也不会强制收取费用。

丰巢相关负责人表示,收费模式的实施是实际运营中摸索出的必然结果。“由于市场巨大,快递柜投放量无法满足消费者需求,导致丰巢快递柜在免费阶段出现了大量的‘占柜’行为,为了提高快递柜使用率,公司逐渐开始对快递员收费。”

《电商报》了解到,《智能快件箱寄递服务管理办法》2019年10月1日正式施行。该管理办法对运营智能快件箱企业进行了规范和要求,其中明确规定“使用智能快件箱投递快件应当征得收件人同意”“保管期限内不得向收件人收费”。

另据了解,2019年9月25日,全国首张快递柜经营许可证诞生,由深圳市丰巢科技有限公司获得。

(摘编自“观察者网”)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.因为效率和成本压力,很多快递员自掏腰包使用快递柜投递快件,但应征得收件人同意并应及时通知收件人。 |

| B.丰巢快递柜收费的理由是免费阶段出现大量的“占柜”行为,收费能提高快递柜使用率,收费是必然结果。 |

| C.只要制定详细、完善的规章制度,秉持用户至上原则,加快软硬件逐步升级,就能落实好快递柜服务新规。 |

| D.效率和成本的压力使快件入柜成为一种选择,而快递服务新规也使快件入柜这一行为日趋规范化。 |

| A.目前新规已明确智能快递柜收费需收件人同意,且要设定免收服务费的保管期限。 |

| B.使用智能快递柜提高了派件的效率,存放超时收费也被部分消费者接受,但仍要事先征求消费者意见。 |

| C.用户从快递柜取件,多数是免收服务费的,而快递员存件需付费,且费用由快递员自己承担。 |

| D.丰巢快递柜的诱导付费是针对存件大于或等于7小时的情况,有误导消费者的嫌疑。 |

材料一 中国人均消费大体与经济地理分布相吻合,各省旅游资源基本与中华文明历史演化进程相适应。中国经济发展的不平衡以及历史文化积淀的不同导致了旅游发展的不平衡。到2018年,全国贵州省吸引旅游人次最多,为9.69亿人次,最少为宁夏0.33亿人次,两者差距9.36亿人次。预计以后随着中国经济的继续发展,人均GDP的不断提高,人们对旅游品质的要求不断提升,这种差距也将会越来越大。

目前我国3A及以上景区共有3000多个,其中山岳型景区在1000个以上,成为占总体30%的第一大类景区,且具有季节性强、景区改动难度大的特点。很多景区为了吸引游客,提出很多旅游新产品,但这些产品大多集中在玻璃栈道、玻璃桥、灯光秀、宗教名山、演艺等项目,产品同质化严重,其收入的主要来源也比较单一,基本以门票收入作为其主要收入来源。

随着信息技术的发展.借助云计算、物联网、大数据等技术,中国旅游业进入到精细化、个性化管理的阶段。但是,相对于中国巨大的旅游市场来说,这些管理水平的进步不能完全满足人们对旅游不断增长的需求。中国不断上涨的旅游人次造成了“黄金周”各热门旅游景点的人群拥挤,公路等基础设施难以满足人们旅游出行的需要,造成旅游旺季交通堵塞。人们对旅游的巨大需求也给很多不法企业提供了机会。“山东青岛大虾”“哈尔滨天价鱼”等都是管理机制不健全、旅游消费市场不规范的表现。

(摘编自徐海、翟立强、张硕鹏《中国旅游业发展的现状、问题及建议》)

材料二

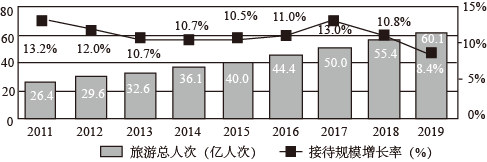

2011-2019年国内旅游接待量和接待规模增长率

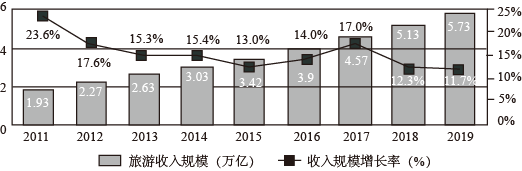

2011-2019年国内旅游收入规模和收入规模增长率

(摘编自《2020中国国内旅游发展报告》)

材料三 2020年,文化和旅游部成立中华文化资源普查工作领导小组,制定中华文化资源公共数据库建设方案、数据规范和旅游资源普查工作技术规程,开展文化和旅游资源普查示范项目,推出22家国家5A级旅游景区和15家国家级旅游度假区,公布第二批97家国家全域旅游示范区和680个全国乡村旅游重点村名单。

2020年末,全国共有A级旅游景区13332个,比上年末增加930个。其中,5A级旅游景区302个,增加22个;4A级旅游景区4030个,增加310个;3A级旅游景区6931个,增加733个。

2020年,受疫情影响,全年国内旅游人数28.79亿人次,比上年同期下降52.1%,国内旅游收入2.23万亿元,同比下降61.1%。

(摘编自《中华人民共和国文化和旅游部2020年文化和旅游发展统计公报》)

1.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是( )| A.国内旅游人数持续增加,2019年的总人次已是2011年的两倍以上,但每年接待规模增长率却一直在降低。 |

| B.国内旅游发展迅猛,2011~2019年每年旅游人数的增长都超过上亿人次,接待规模增长率都在10%以上。 |

| C.无论是旅游总人次增长数、接待规模增长率,还是收入规模增长数、收入规模增长率,2017年都是最高的。 |

| D.山岳型景区具有季节性强、景区改动难度大的特点,虽然是我国第一大类景区,但收入主要靠门票,比较单一。 |

| A.我国各省旅游发展的不平衡,既有历史文化积淀不同的原因,也有各地经济发展的不平衡的因素,而且预计这种不平衡性还会加剧。 |

| B.我国旅游市场在不断发展的同时,出现了旅游旺季景点的人群拥挤、交通堵塞,以及侵害消费者等旅游消费市场不规范的问题。 |

| C.截至2020年末,我国共有97家国家全域旅游示范区和680个全国乡村旅游重点村名单,4A级旅游景区4030个,增加310个。 |

| D.2020年的疫情对我国旅游业影响巨大,全年国内旅游人数和国内旅游收入都比上年同期减少一半多,且均低于2012年的水平。 |

材料一

2684亿元!11月12日零时,这个巨大的数字出现在杭州阿里巴巴西溪园区天猫“双11”媒体中心的数据大屏上。2684亿元已超过2018年“双11”全天成交额。

在京东,“超越”同样是关键词。11日14时37分,“京东全球好物节”累计下单金额突破1794亿元,超过2018年同期。

在苏宁,1分钟,苏宁家电数码类产品销售破10亿元。截至11日12时,苏宁易购线上订单总量同比增长86%。

“双11”电商大促展现出了消费潜力释放的巨大空间,也显示着消费升级的强大动力。随着人、货、场关系的重构,强劲的新消费浪潮扑面而来。

(《经济日报》)

材料二

“双11”电商大促,是对消费互联网包括物流、支付乃至供应链、生产制造、客户服务等一系列基础设施一年一度的大考,每一年的峰值成为下一年的常态,新技术不仅成为数字经济推陈出新的“土壤”,也成为释放内需潜力的支点。

物流是其中最鲜明的写照。今年截至11日下午4时33分,天猫“双11”物流订单量已经突破了10亿。 菜鸟网络总裁万霖表示,应对物流“大考”,堆资源早已过时,现在的核心是如何利用数字化让整个物流网络进一步创新和升级。

在菜鸟,80余台智能化仓储机器人为“双11”提供服务,它们依靠二维码视觉惯性导航,自如地穿行在仓库中工作,比人工拣选效率提升两倍,新的物联网设备帮助快递仓里的库工们“鸟枪换炮”,在单量翻倍的情况下,出库时效可以缩短1.5天。

上海财经大学数字经济研究中心主任钟鸿钧这样评价:“千亿订单和流量洪峰背后体现的是高度复杂又协调的操作系统,‘双11’电商大促展现的电商、支付,物流、云计算等多产业支撑体系的交叉融合和协同发展,已成为中国数字经济引领发展的基础。”

(经济日报一中国经济网)

材料三

消费者想买什么,企业就造什么,两者高效对接,催生出海量商机,推动中国制造不断创新升级。有趣的创意产品、有料的高科技新品、有品的个性定制纷纷涌现,成就一片生机勃勃的市场蓝海。走在世界前列的电商经济,正在日益促使新消费成为中国经济的一大亮点。

满足海量消费需求,需要完善的产业能力支撑。供给侧结构性改革的加速推进,激发出更大的内需空间。经过40多年改革开放,中国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,为百姓满足消费需求提供了强大的产业支撑。“双11”走过11年,中国市场也在不断进化,消费与供给不再是泾渭分明的两个经济过程,而是通过互联网与制造业的深度融合,依托人工智能和大数据分析,将线上消费与现实生产连通。进而实现更精准的供需匹配,满足人们更加多样化的商品质消费需求。

数字化变革,让供需对接的效率极大提升。科技应用创新,为构建中国内需驱动型经济赋能。科技赋能消费的优势在中国日益凸显。今年的天猫“双11”订单峰值超54万笔/秒,中国自主研发的飞天云操作系统,成功支撑了这一全球最大规模的流量洪峰。“物流天眼”,移动闪付,区块链技术应用于商品防伪溯源等创新应用,让交易更加便利和安全。未来,基于物联网、大数据、云计算等技术的智慧型零售,智能消费、绿色消费都将成为新趋势,助推中国经济步入高质量发展轨道。

从两端施力,拉动消费,优化供给,不断激发消费潜能;从中间施策,提升效率,降低成本,让供需对接更加便利精准……“双11”所折射的,是中国内需为经济带来的澎湃动力,体现出中国从“世界工厂”到“全球市场”的深刻转型,彰显出中国市场的蓬勃生机和中国人驾驭发展的智慧与创新。

(新华国际时评)

1.下列对材料内容分析和概括,不正确的一项是 ( )| A.“双11”当天,天猫、京东、苏宁的销售额都超越了2018年“双11”全天成交额。 |

| B.“双11”电商大促展现出了消费潜力释放的巨大空间,也显示着消费升级的强大动力。 |

| C.中国数字经济的飞速发展是“双11”电商大促展现的电商、支付、物流、云计算等多产业支撑体系的交叉融合和协同发展的基础。 |

| D.消费者想买什么,企业就造什么,而满足消费者的海量消费需求,则需要完善的产业能力支撑。 |

| A.材料一的一系列数字表明,今年的“双11”当天,各大电商的成交额再创新高,展现出了消费潜力释放的巨大空间。 |

| B.材料二说明高新技术的发展,不仅成为数字经济推陈出新的“土壤”,也成为释放内需潜力的支点。 |

| C.材料三表明消费和供给只有通过互联网与制造业的深度融合,依托人工智能和大数据分析,才能满足人们更加多样化的高品质消费需求。 |

| D.“双11”所折射的是中国内需为经济带来的澎湃动力,体现出中国从“世界工厂”到“全球市场”的深刻转型,彰显出中国市场的蓬勃生机和中国人驾驭发展的智慧与创新。 |