材料一:

近日,国办印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》,明确今年全面启动多种形式的医联体建设试点,提出组建三级、二级公立医院及政府办基层医疗卫生机构全部参与的多种形式的医联体。在城市主要组建医疗集团,由三级公立医院牵头,联合社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构等,形成资源共享、分工协作的管理模式;在县域主要组建医疗共同体,以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础,与乡村一体化管理有效衔接;跨区域组建专科联盟,以专科协作为纽带,组建区域间若干特色专科联盟,重点提升重大疾病救治能力;在边远贫困地区发展远程医疗协作网,公立医院向基层医疗卫生机构提供远程医疗、远程教学、远程培训等任务。利用信息化手段促进资源纵向流动。医联体内部形成分工协作机制,推动形成基层首诊、家庭医生服务等分级诊疗模式。

不论哪种合作模式,其目的都在于通过优化医疗资源结构布局,提升医疗服务体系整体效能,让老百姓在家门口享受到连续、省钱且优质的医疗服务。

(摘编自《人民日报》2017年5月2日)

材料二:

2015年8月,深圳以罗湖区为试点,启动了医疗机构集团化改革。

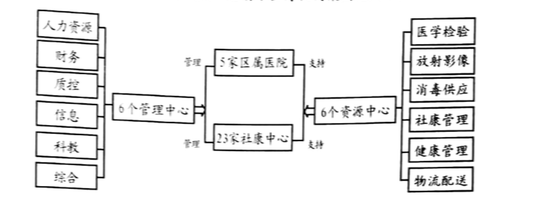

罗湖区整合区属5家医院和23家社康中心,成立唯一法人的基层医疗集团——罗湖医院集团,形成“人员编制一体化、运行管理一体化、医疗服务一体化”的“管理共同体”。该集团重新调整和明确集团内各医疗卫生机构的功能定位:医院逐渐向提供危急重症、疑难复杂疾病的诊疗服务和科研教学转变;社康中心逐渐向提供常见多发病诊疗、预防保健和公共卫生服务转变。

成立罗湖医院集团不是为了做强做大医院,而是为了举集团之力做强基层。因此,罗湖医院集团不断将工作重心和优质资源下沉,并建立财政补助、收费价格激励引导机制,做强做实社康中心。

为此,集团采取了如下改革措施:一是公开招聘优秀全科医生,聘请外籍优秀全科医生对集团内全科医生进行培训,组织专科医生进行全科医生转岗培训,鼓励集团专科医生到社康中心开设工作室;二是社康药品目录与集团内各医院药品目录一致,达到1350种,针对缺药品种,集团24小时内配送到家;三是改善社康中心医疗装备水平,在部分区域社康中心配置了CT、胃镜、眼底照相等设备,并打造“社康检查、医院诊断”模式。

同时,罗湖医院集团对医保基金管理方式进行突破性改革,对签约参保人的住院统筹基金实行“总额管理,结余留用”的制度,发挥医保支付经济杠杆的倒逼作用,促使集团主动下沉资源做强社康中心,做好预防保健和健康管理,让签约参保人少得病、少得大病。签约参保人越健康,集团越受益,推动医保从“保疾病”向“保健康”转变,促进医院集团从“治病挣钱”向“防病省钱”转变。

改革两年多来,“罗湖模式”试点正在逐渐破解社康“缺医少药”“检查不方便”“只签约不服务”“重医轻防”“医养分离”五大难题,初步实现了社康中心能力、预防保健能力、患者满意度、医务人员收入“四提升”和医院运营成本、居民就医成本“两下降”。“强基层、促健康”的医改目标成效初显。

(摘编自2017年9月1日深圳新闻网)

材料三:

目前,全国医疗联合体的建设多数以临床医疗服务的简单“联合”为主,但由于缺乏有效的激励措施,下派医生去基层坐诊往往靠所在医院的行政指令,而非本人意愿,因而大多应付差事。而基层医生仅靠在三级医院进行的短期培训,也很难真正提高水平、获得患者信任,导致这一做法徒有虚名,没有实效。

医联体的政策本意,在于“小病在社区,大病在医院”。然而,现实操作中,医联体帮助大医院在基层社区中建立了更多的“挂号窗口”,方便了患者进一步向上聚集,也加剧了居民看病难、看病贵的问题。

一些三级医院院长甚至坦言,牵头形成医联体的一大动力就在于与其他三级医院竞争,吸引下面县乡更多的患者。同时,也通过医联体寻找下级医疗机构中的管理与临床人才,将优秀的人才向上虹吸,这显然也会带来对患者的虹吸。

从一定程度上讲,医联体已经变成了大医院重分势力范围、从基层汲取医生、汲取患者的捷径。依托医联体来建立提升基层医疗服务能力的长效运行机制,困难重重。

(摘编自搜狐网)

1.下列对医疗联合体建设中有关“罗湖模式”的理解,不正确的一项是| A.深圳市罗湖区试行的基层医疗机构集团化管理,整合了集团内5家区属医院和23家社康中心的资源,设立了6个资源共享中心,避免了资源的浪费。 |

| B.罗湖医院集团设立了6个管理中心,统一对集团内的人力资源、财务、质控、信息、科教、综合等相关工作进行管理,实现了人员编制、运行管理的一体化。 |

| C.为了实现“强基层,促健康”的医改目标,“罗湖模式”在优化医疗资源结构布局的同时,还对社康中心的医疗设备、医技人才、资金管理等给予更多支持。 |

| D.在“罗湖模式”中,医疗集团内部各医疗卫生功能定位明确,医院与居民皆受益,有效地解决了医联体建设中大医院重分势力范围等问题,值得在全国推广。 |

| A.在医联体建设和发展中,国家建议建立四种合作模式:在城市主要组建医疗集团、在县域主要组建医疗共同体、跨区域组建专科联盟以及在边远地区发展远程医疗协作网。 |

| B.按医联体政策的构想,如果同一个区域内的各级医疗机构组成一个医疗联合体,并实现人、财、物等资源的横向流动,那么,老百姓看病难的问题就有望得到解决。 |

| C.罗湖医院集团举集团之力做强基层,对集团内的人员编制、机构运行、医疗服务等实行一体化管理,在技术的输送、药品的配送、设备的配置等方面进行了相应改革。 |

| D.—些医生不愿意被下派到基层坐诊,即便去了,也是应付差事;医院对基层医生的短期培训也徒有虚名,没有实效:其根本原因是没有得到上级医院和医生的大力支持。 |

| E.建立医联体是为了让老百姓在家门口享受到省钱且优质的医疗服务,可是在推行过程中,基层优秀人才和患者被向上虹吸,基层首诊、分级诊疗的理想根本无法实现。 |

相似题推荐

材料一:

每个星系都是太空中的一个岛屿,它们与其邻居隔光年之距遥遥相望。我可以想象,在无数星球上的生物对宇宙的模糊认识是如何产生的:他们在开始的时候都以为,除了他们自己小小的行星以及他们周围的那些区区可数的恒星以外,再也没有其他的星星了。我们是在与世隔绝的情况下成长起来的,我们对宇宙的正确认识是逐渐形成的。

有些恒星可能被数百万个没有生物的由岩石构成的小星球所包围,这些小星球是在它们演化的某个初级阶段冻结而成的行星系。大概许多恒星群有跟我们类似的行星系:在外围具有由大气环所包围的行星和冰冻卫星,而在接近中心处则有温热的、天蓝色的、覆盖着云的小星球。在一些行星上可能已经有高级动物,他们也许正在从事某种巨大的工程建设来改造他们的行星世界,他们是我们宇宙中的兄弟姐妹。他们跟我们的差别很大吗?他们的形状、生物化学、神经生态、历史、政治、科学、技术、艺术、音乐、宗教、哲学等方面的情况如何?也许有一天我们会知道的。

我们现在来到我们星系的行星上。这些星球相当之大,它们都是太阳的俘获物。由于重力作用,它们被迫作近似圆周运动。它们的热量主要来自太阳。冥王星覆盖着甲烷冰,它唯一的伙伴是它的巨大卫星卡戎。巨大的气体星球海王星、天王星、土星——太阳系的宝石——和木星都分别有一个冰冻卫星作伴相随(这些行星近年均被发现有更多的卫星甚至卫星群相伴随。——编者注)。在气体行星及其冰冻卫星的内侧就是充满岩石的温暖的内太阳系。例如,在那里有红色行星——火星。在火星上有高耸的火山、巨大的裂谷、席卷火星的大沙暴,并且,完全可能还有一些初级形态的生物。所有太阳系的行星都绕着太阳运转。太阳是离我们最近的一个恒星,它是一个令人恐怖的氢气和氦气的热核反应炉,它的强光照耀着整个太阳系。

(摘编自卡尔·萨根《宇宙的边疆》,人教版高中语文必修3)

材料二

茫茫宇宙中,究竟哪些恒星周围可能存在类地行星和外星生命?美国天文学家日前列出一份包含1822颗恒星的目录,将利用“凌日系外行星勘测卫星”(按英文缩写简称“苔丝”)对它们进行详细观测。

“苔丝”是美国航天局于2018年4月发射的一个系外行星探测器,其主要任务是寻找太阳系外宜居的类地行星。它的探测采用“凌日法”,原理为行星从恒星前方经过时,可观察到恒星微弱“变暗”。按计划,它将观察宇宙中40万颗恒星。

美国康奈尔大学等机构研究人员在《天体物理学杂志通讯》上发表报告说,他们根据初步观测结果,列出了一份含有1822颗恒星的目录。这些恒星是明亮的冷矮星,温度大约在2700开尔文到5000开尔文之间,其中最近的恒星距离地球只有6光年。它们周围可能有与地球相似的行星存在于温度等条件合适的宜居带中。

“苔丝”能够观测目录中227颗恒星周围的整个宜居带,就是说有效观测范围不仅限于与地球相似的行星可能处在的轨道位置,还包括更远的类似火星在太阳系中所处的位置。

(摘编自《天文学家列出可能孕育外星生命的恒星目录,包含1822颗恒星》,新华社2019年3月28日)

材料三:

探测火星不是件容易的事,可是人类探测火星的热情却从未熄灭。

2019年全国两会期间,全国政协委员、中国探月工程总设计师吴伟仁透露,2020年我国将发射探测器,实现对火星的环绕、着陆和巡视探测。中国火星探测任务工程总设计师张荣桥曾表示,首次火星探测任务一步实现“绕、落、巡”探测,这在国际上前所未有,难度极大。

中国科学院国家天文台研究员郑永春认为,研究火星可以给人类带来很多的启示。他表示,火星和地球是太阳系里的“兄弟姐妹”,研究两者的异同,互为参考,是极具价值的基础研究。

火星上是否存在或曾经存在过生命,这也是让科学家牵肠挂肚的谜题。研究表明,远古时代火星上曾有湿暖气候和流动水;2018年,科学家在火星南极冰盖下发现了液态水存在的证据。这增强了人们寻找火星生命的信心,也让人们看到了在火星上生活的希望。

此外,对火星本底磁场长期演变的探测,对研究地球磁场的长期演化具有重要借鉴意义;对火星地貌特征与分区,表面物质组成与分布等开展研究,则有助于了解火星的起源与演化。

(摘编自《2020年探测火星,我们准备好了吗》,《科技日报》2019年3月28日)

1.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是( )| A.在茫茫宇宙中,每个星系与其邻居隔光年之距遥遥相望,在恒星以及他们周围的那些行星上都存在生物。 |

| B.太阳系的每个行星都是太阳的俘获物,由于重力作用,它们被迫做圆周运动,它们的热量主要来自太阳。 |

| C.“苔丝”的主要任务是采用“凌日法”来寻找太阳系外宜居的类地行星,它已观测到宇宙中有40万颗恒星。 |

| D.2020年,我国将发射探测器,对火星进行首次探测,一步实现“绕、落、巡”任务,这在国际上,尚属首次。 |

| A.有些恒星可能被众多没有生物的由岩石构成的小星球包围,许多恒星群可能在外围有由大气环所包围的行星和冰冻卫星,在接近中心处有类地行星 |

| B.美国天文学家利用“苔丝”观测了许多颗恒星,发现这些恒星距离地球最近的仅仅有6光年,它们周围可能有与地球相似的行星存在于宜居带中。 |

| C.冥王星覆盖着甲烷冰,气体星球海王星、天王星、土星和木星分别有卫星甚至卫星群相伴随,在气体行星及其冰冻卫星的内侧是温暖的内太阳系。 |

| D.科学家在火星南极冰盖下发现了液态水存在,这足以证明,远古时代火星曾有湿暖气候、流动水、初级生物,让人们看到了在火星上生活的希望。 |

今天,新时代“以人民为中心”的中国文学,正凝聚起中国思想、中国精神、中国价值。中国作家正以前所未有的热情,与时代同行,讲述新时代的中国故事。文学评论家也必须跟上时代前进的步伐。这个时候,用“中国派”来强调文学评论家的文化身份、立场站位和思想意识,更能触及文学评论的根本。

说到文学评论的“中国派”,自然会让人联想到,是不是还有一个“西方派”。回答是肯定的。五四新文化运动以来,中国文学深受西方文学的影响;改革开放以后,评论家读西方理论就更普遍、更深入。读来读去,一些人就读成了“西方派”评论家,另一些人则成为“中国派”评论家。前者容易当,留个学,读些书,接受个思想体系就可以了。后者不容易当,光留学读书不行,还得读懂中国经济社会这部大书。所以现在中国文学评论家群体里,总体态势还是前者多,后者少。

做一个中国文学评论家确实很难,难就难在读懂中国这部大书上。中华民族伟大复兴,就是一条披荆斩棘的艰难之路。我们每前进一步,都要经受更严峻的挑战和考验。因此这部书很难读,可是越难读、越读不懂,才越要去读。一个中国的文学评论家,必须要有读中国大书的文化自觉、责任担当和意志品质。对文学评论家来说,深刻认识中国经济社会发展规律,才能认识把握中国文学的基本规律,才能准确把握文学的基本关系,也就是文学与时代、文学与生活、文学与人民的关系。能有这样的思想站位,文学评论的许多难题就能迎刃而解。

其实,在各种思想相互激荡的时代,文学基本关系有时很脆弱,不时会出现被模糊被动摇被颠覆的风险。基本关系不稳固,文学发展就会出问题,基本关系变了,文学的本质也就变了。挑战文学基本关系大都靠文学思想、文学评论。比如,用西方的历史虚无主义、文明冲突论来否定或妖魔化中国革命历史,否定或妖魔化新中国和改革开放,从而图谋改变中国当代文学的方向和性质。比如过分宣扬西方价值观道德观人生观,并渗透到中国的文学观里,深度影响文学意识形态。比如用金钱和市场绑架文学,把文学变成金钱的奴隶。比如用西方的文学思想和体系来建立文学标准,引导中国文学向“西化”渐变等。对文学基本关系的挑战日益严峻,使得中国文学评论建设十分紧迫,这也在考验中国文学评论家的责任担当意识和攻坚克难的意志。

文学评论家的作用不言而喻。19世纪俄国历史转折时期,既有一大批如托尔斯泰、屠格涅夫、莱蒙托夫这样伟大的作家,也产生了如别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫这样伟大的文学评论家。他们共同开辟了俄罗斯影响世界的文学时代。今天,中华民族伟大复兴的时代力量正推动中国文学走向世界,我们需要产生伟大的中国作家,也需要产生伟大的中国文学评论家。这不仅是中国文学的愿景,更是中国文学发展的必然。从这个意义上说,有中国自己的文学评论家,才有中国文学评论的未来。

(摘编自张陵《做文学评论“中国派”》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是 ( )| A.中国作家坚守“以人民为中心”的新时代理念,文学评论家就能做到与时俱进。 |

| B.读懂中国这部大书,是中国文学批评家解决当前文学评论许多难题的重要条件。 |

| C.文学评论家要意志坚定,因为对文学基本关系的认识往往决定他们的思想站位。 |

| D.在中国自己的土地上成长起来的文学评论家,就不必向西方评论家学习和借鉴。 |

| A.文章从中国文学谈起,引出有关文学评论家的话题,在结构上是逐层推进的。 |

| B.文章通过对文学评论“中国派”和“西方派”的对比分析,明确了论证观点。 |

| C.文章列举挑战文学基本关系的不良现象,既充实了内容又突出问题的严重性。 |

| D.文章末段论证当今中国迫切需要一批像19世纪俄国出现的作家和文学评论家。 |

| A.中国文学评论家群体里“中国派”少于“西方派”,是因为评论家们乐意读西方理论,而不愿读有关中国的书籍。 |

| B.对文学评论家而言,中华民族伟大复兴的时代,既意味着严峻的挑战和考验,也能激发他们深入认识中国经济社会。 |

| C.面对中国文学“西化”渐变的现象,中国文学评论家有责任加强中国文学评论建设,也有信心扭转文学标准的混乱局面。 |

| D.中国文学走向世界,需要一批伟大的中国作家,也需要发挥重要作用的伟大的中国文学评论家,这是中国文学发展的必然。 |

“中国”一词的内涵经历了从古代的天下中心之义,到近代的与世界各国并存的民族国家的演变。

中国之“中”在甲骨文、金文中像有飘饰的旗帜,士众围绕旗帜以听命,故“中”又引申为空间上的中央,谓左右之间,或四方之内核;又引申为文化或政治上的枢机、轴心地带,所谓“当轴处中”。

中国之“国”,繁体作“國”,殷墟甲骨文尚无此字,周初金文出现“或”及“國”字,指城邑,《说文解字》有“邑,国也,从口(音围)”,原指城邑。古代的城,首先是军事堡垒,“口”表示城垣,其内的“戈”表示武装,引申为武装保卫的天子之都,以及诸侯辖区、城中、郊内等义。

由此可见,“中”指居中集众之旗,引申为中心、中央;“国”指执戈捍卫之城,进而指称军事、政治中心地,“中国”以整词出现,较早见于周初,最早的传世文献《尚书·周书》就有用例,《诗经》《孟子》等先秦典籍也多用此词。

“中国”初义是“中央之城”,即周天子所居京师(首都),与“四方”对称,如“惠此中国,以绥四方”(《诗经·民劳》)、“然后之中国,践天子位”(《孟子·万章》)中的“中国”,均指居天下之中的都城,即京师。

初义京师的“中国”又有多种引申,一如诸夏列邦,即黄河中下游这一文明早慧、国家早成的中原地带,居“四夷”之中;二如国境之内;三如中等之国;四如中央之国;等等。其中,使用频率最高的,是与“四夷”对称的诸夏列邦之义的“中国”,如三国时,诸葛亮对孙权说:“若能以吴越之众与中国抗衡,不如早与之绝,”唐代韩愈在《论佛骨表》中云:“夫佛者,夷狄之一法耳,自后汉时传入中国,上古未尝有也。”这些“中国”,皆指四夷万邦环绕的中原核心地带、其近义词有土中、中原、中州、中夏、中华等。

古人心目中的世界,形态为“天圆地方”,所谓“中国”是以王城(或称王畿)为核心,作“回”字状向外逐层延展,中心明确而边缘模糊。在春秋时期,约含黄河中下游及淮河流域,秦。楚、吴,越等尚不在其内,但后来这些边裔诸侯强大起来,便要“问鼎中原”,试图主宰“中国”事务。至战国晚期,七国都纳入“中国”范围,《荀子》《战国策》诸书所论“中国”,已包含秦、楚、吴、越等地,秦一统天下后,“中国”范围更扩展至长城以南、临洮(今甘肃)以东的广大区间。汉唐以降,“中国”的涵盖范围在空间上又有所拓宽。

自晚周以降,“中国”一词还从地理中心,政治中心派生出文化中心含义。同时,古人还意识到文化中心是可以转移的,故“中国”与“夷狄”往往发生互换,所谓“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”。明清之际,哲人王夫之用唐以来先进的中原渐趋衰落、蛮荒的南方迎头赶上的事实,证明华夷可以变易,“中国”地位的取得与保有,并非天造地设,而是依文化先进区不断流变而有所迁衍。

(摘编自冯天瑜、杨华、任放编著《中国文化史》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是| A.中国之“中”,指居中集众之旗,士众围绕旗帜以听命,由此引申为空间上的中央,又引申为文化或政治上的中心。 |

| B.金文中的“或”及“國”字,即中国之“国”,是军事堡垒,“口”表示城垣,“戈”表示武装,引申为武装保卫的天子之都及诸侯辖区、郊内等。 |

| C.“中国”一词指中央之城,《尚书·周书》作为最早的传世文献就使用过这个词,《诗经》《孟子》等先秦典籍也多用到此词。 |

| D.“中国”一词不仅可以指地理中心、政治中心,还可以指文化中心,并且在晚周时期“中国”就已经有了文化中心的含义。 |

| A.“中国”词是由“中”和“国”两个字在长期的历史发展中结合而成的,其中“中”比“国”出现的早,“中国”最初指的是周天子所居的天下中心。 |

| B.“惠此中国,以绥四方”“若能以吴越之众与中国抗衡”“自后汉时流入中国,”的“中国”,都是指四夷万邦环绕的中原核心地带。” |

| C.“中国”一词有多种引申义,其中指黄河中下游这一文明早慧、国家早成的中原地带,居“四夷”之中的诸夏列邦这一义项,使用频率最高。 |

| D.在古代,所谓“中国”,是以王城为核心,作“回”字状向外逐层延展;“中国”一词所涵盖的空间范围大体上随时代发展而向外扩展。 |

| A.“中国”一词词义的演变经历了中央之城、诸夏列邦及与“夷狄”对称的文化中心,到近代的与世界各国并存的民族国家等变迁。 |

| B.“中国”一词的产生和涵盖范围的不断扩大都与战争和政治紧密相关,如春秋战国时期诸侯之间的争霸和兼并战争,就使“中国”所指范围明显扩大了。 |

| C.“中”有“空间上的中央”及“文化或政治上”的中心等义,“国”可指称军事、政治中心地,“中国”则由“中央之城”逐渐派生出了文化中心等含义。 |

| D.作为与“夷狄”对称的文化中心,“中国”所指对象是随着文化先进区的改变面改变的,唐以来中原渐趋衰落、南方迎头赶上就导致了“中国”文化中心地位的迁衍。 |

2014年6月7日,5名参赛者参加了在英国皇家学会举办的一次测试,其中一名名为尤金.古斯特曼(Eugene Gootsman)的计算机软件通过了图灵试验(一种测试机器是否具备人类智能的方法)。大多数测试者相信,它是一个13岁的乌克兰男孩。

尤金在测试中的表现“骗过”人们的判断,这足以证明人工智能可以基本代替正常成人的工作了。正如美国麻省理工学院教授温斯顿所称:“人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的脑力工作。”

相应地,用机器人医生看病也有可能成为未来人们生活的选择,而且,这样的方式已经初露端倪。

2011年2月,IBM公司研发的超级计算机沃森在美国益智类电视节目《风险》中战胜了人脑,即《风险》节目历史上最优秀的两位人类选手肯.詹宁斯和布拉德.拉特。此后,沃森又被宣布可以作为一名医术高超的医生参与诊疗疾病。

与此类似,中国也有人开始依靠“百度大脑”来看病,谁有了病或需要用药,都会上百度上搜一搜。不过,最近披露的一个消息却让人对“百度大脑”这样的人工智能心存疑虑,甚至担忧。

作家六六发现尿色变深,便从香港赶回上海看病。尿常规检查显示:红细胞增多,医生建议做彩超排查。六六开始了她的“百度求医”历程。搜索结果使她怀疑自己可能患了膀胱癌。最后,经过CT检查,确诊为肾结石。

为何“百度大脑”会误诊?原来,即便“百度大脑”拥有大数据库和较高的综合分析与预测能力,但其智力与尤金相比,还是差了许多一一只不过相当于2-3岁幼儿的智力。把健康和生命的判断交给“百度大脑”显然有点不负责任。问题在于,现在有多少人知道,“百度大脑”只有3岁的智力,而尤金的智力可达到13岁的水平,以及它们与正常人思维和智力的差异。当无法认识这种差异时,人们就有可能真的把命运交给“百度大脑”而非一位普通医生。

当然,以“沃森医生”和“百度大脑”为代表的人工智能确实代表着人工智能的未来,它们有可能改变未来人类的生活。

例如,过去对计算机医生沃森的测试证明,它比一般医生具有更精准的诊断疾病的能力,原因在于沃森拥有大数据。沃森贮存了很多百科全书、词典、图书、新闻和电影剧本,还拥有大量的医学工具书、临床诊断手册和医学杂志。沃森还可以与美国联邦政府要求医院建立和维护的医疗电子文档记录进行链接,以查阅病历和诊治记录。同时,它还可以获取个人在微博和其他互联网平台上对自己疾病的咨询和查询,并借助这些信息来帮助诊治疾病,这些因素都是大数据的优势。

但是,人工智能同样有许多弱点和不足。例如,机器缺少逻辑推理和情感体验能力,也难以理解自然语言。如何让机器人理解人类的语言,即自然语言,是最复杂和最关键的技术。自然语言通常是指一种自然地随人类文化演化的语言,如英语、汉语、法语等都是自然语言,世界语则被视为人造语言,因为这是一种由人特意为某些特定目的而创造的语言。尽管沃森战胜了人类,但是,沃森不仅对于自然语言难以理解,而且对自然语言的从属关系更难理解。例如,竞赛的一个问题是:一种语言的方言包括吴语、粵语和客家话,这种语言是什么?正确的答案应当是——中文。但是,机器人沃森答错了,而詹宁斯答对了。

因此,如何让只有3岁智商的“沃森医生”和“百度大脑”来完成正常成年人才能完成的复杂工作一一尤其是为人类诊疗疾病,还需要人工智能未来的长足发展。

(选自《中国新闻周刊》,有删改)

1.下列有关“人工智能”的表述,不符合原文意思的一项是( )| A.温斯顿教授认为如何使计算机去做过去只有人才能做的脑力工作是人工智能的研究内容。 |

| B.计算机软件尤金在测试中的表现可以证明人工智能完全代替正常成人的工作。 |

| C.沃森并不理解吴语、粤语和客家话就是中国人除普通话以外的方言,说明人工智能还存在很多不足。 |

| D.用机器人医生看病也有可能成为未来人们生活的选择,但还需要人工智能未来的长足发展。 |

| A.沃森在电视节目《风险》中战胜了人脑,足可以证明它与医生相比具有更精准的诊断疾病的能力。 |

| B.虽然“百度大脑”拥有大数据库和较高的综合分析与预测能力,但其智力水平只有3岁,这是其造成“误诊”的原因。 |

| C.人们无法意识到“百度大脑”与正常人思维和智力的差异时,就有可能把自己的命运交给“百度大脑”。 |

| D.如果能消除“百度大脑”与正常人思维和智力的差异,弥补它的弱点与不足,“百度大脑”有可能在未来承担起医生的职责。 |

| A.沃森贮存了很多书籍,可以与医疗电子文档记录进行链接,并借助个人在互联网平台上对疾病的咨询信息来帮助患者诊治疾病,这是沃森比一般医生具备的优势。 |

| B.尽管沃森战胜了人类,但是在对于自然语言以及自然语言的从属关系的理解方面却不如人类,原因在于这是一种由人特意为某些特定目的而创造的语言。 |

| C.解决了如何让机器人医生理解人类的语言这项最复杂和最关键的技术,就能提高机器人医生的逻辑推理和情感体验能力。 |

| D.以“沃森医生”和“百度大脑”为代表的人工智能代表着人工智能的未来,让人工智能完成正常成年人才能完成的复杂工作是未来人类的生活。 |

材料一:

北京市十五届人大常委会第十六次会议表决通过《关于修改<北京市生活垃圾管理条例〉的决定》(以下称《条例》),修改后的《条例》注重源头减量,鼓励快递企业回收快件包装材料,设定多项罚则,餐饮、旅馆主动提供一次性用品处5000元以上罚款。

修改后的《条例》进一步简化了垃圾分类标准,将厨余垃圾、餐厨垃圾两类整合为厨余垃圾一类,明确生活垃圾分为厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾四大基本品类。

修改后的《条例》规定,单位不按规定分类投放生活垃圾,由城市管理综合执法部门责令立即改正,处1000元罚款;再次违反规定的,处1万元以上5万元以下罚款。

针对个人违法投放垃圾的行为,实施渐进式惩戒,个人违反本条例第三十三条规定,不按规定分类投放,由生活垃圾分类管理责任人进行劝阻;对拒不听从劝阻的,生活垃圾分类管理责任人应当向城市管理综合执法部门报告,由城市管理综合执法部门给予书面警告,再次违反规定的,处50元以上200元以下罚款。自愿参加生活垃圾分类等社区服务活动的,不予处罚。

修改后的《条例》第三十五条规定,建立生活垃圾分类日常管理制度,明确不同种类生活垃圾的投放时间、地点,分类收集、贮存生活垃圾。及时制止翻拣、混合已分类的生活垃圾的行为。违反这些规定的,由城市管理综合执法部门责令立即改正,处3000元以上3万元以下罚款。

(摘编自《北京青年报》2019年11月28日)

材料二:

(摘编自东方网)

材料三:

古人的垃圾分类其实并不复杂,由于古人生活比较简单,因此产生出来的垃圾与现代相比也相对较少,主要有餐厨垃圾以及土石、木屑、废铜烂铁等其他生活垃圾。古人很有环保意识,这些垃圾并不会一股脑地随便乱扔或就地掩埋,而是不同垃圾不同处理。比如餐厨垃圾,早在秦汉时期以前,人们就将有利用价值的动物类垃圾如骨头、皮毛等,用来做成衣服、饰品等物,植物类垃圾用作燃料使用,一小部分还能入药,如橘、柚之皮。

据《周礼·秋官》记载,周朝出现了历史上最早的垃圾处理专业机构:“条狼氏下士六人,胥六人,徒六十人。”明末清初的顾炎武在《日知录·街道》中也对此有记载:“古之王者,于国中之道路则有条狼氏,涤除道上之狼扈,而使之洁清。”条狼氏的职责就是清除道路垃圾与驱避行人,保障城市环境干净卫生,维持良好秩序。在当时还出现了公共卫生设施。《周礼》记载:“宫人为其井匽,除其不蠲,去其恶臭。”“井匽”就是排除污水秽物的设施。

《韩非子·内储说上七术第三十》记载了孔子与子贡的对话,其中有一句“殷之法,弃灰于公道者断其手”。就是说,乱丢垃圾者会被剁手。虽然这句话的真伪性尚无依据可判断,但根据甲骨文的整理研究,有一点可以肯定:商代刑法严酷,但凡一些小错也要受到重刑。战国时代,秦国至秦孝公时求变法以图强。商鞅相秦,变法而定秦律。秦法严苛,世人所知,其中就有一条规定:“弃灰于道者,黥。”有人在大道上倒垃圾,直接抓起来在脸上涂墨刺字,以后不管去哪儿,都让人知道这是一位“弃灰”者。

(摘编自王宁《垃圾分类有历史:且看古人的智慧》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.修改后的《北京市生活垃圾管理条例》对单位、个人违反垃圾分类的处理方法分别作了明确的规定。 |

| B.北京市规定,对于个人不按规定投放垃圾的处理,应该以教育与处罚相结合,处罚最高不超过200元。 |

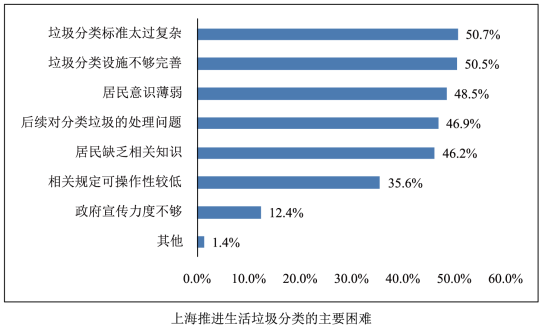

| C.从材料二可以看出垃圾分类设施不完善和垃圾分类标准太复杂是影响上海市垃圾分类的主要因素。 |

| D.从材料三可知,条狼氏是已知最早有记载的垃圾处理专业机构,它的职责是保障卫生,维持秩序。 |

| A.从材料中可以看到,政府出台垃圾分类制度要充分考虑民众需求,贴近百姓,有很强的可操作性。 |

| B.在我国古代,已经有了垃圾分类意识。古人会根据垃圾的不同种类进行不同方式的处理,包括二次利用和焚烧、掩埋等。 |

| C.因为商代刑法严酷,但凡-一些小错也要受到重刑,所以乱丢垃圾者会被剁手这一刑罚还是有一定可信度的。 |

| D.不管是古代还是现代,政府都有对个人违反垃圾分类的惩戒。只不过现代多是教育和罚款,古代多是刑罚。 |

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

行超:小说《宝水》涉及众多鲜活的乡村日常生活细节,可否谈谈您在写作之前的准备,在采访过程中有什么令您难忘的故事吗?

乔叶:小说从动念到写成用了七八年时间,这个过程中,我一边“跑村”“泡村”,一边写作。对乡村长时间的浸泡和观察,让我获得了源源不断的丰富细节。这些细节都很生动鲜活。比如村里人都种菜,以前互相薅对方地里一把菜都没关系,但后来大家都开始做农家乐、做餐饮,一把菜炒一下装盘能卖20块钱,渐渐地就不再去互相薅了。比如这家住在偏僻地段,种的菜很多,要卖菜的话,是要卖给村里的熟人,还是去镇上卖给陌生人?他们的选择往往是去镇上卖给陌生人。

行超:小说《宝水》没有特意强调情节冲突,而是深入乡村日常生活的肌理,以“冬——春;春——夏:夏——秋:秋——冬”这样四季流转似的结构,细腻记载乡土社会日常生活的点点滴滴。为什么选择这样的书写方式?

乔叶:归根结底,山村巨大的自然性让我选择按照时序叙事。但时序作为时间主轴也只是个大方向,具体怎么分章节还得细细推敲。是依月份?亦或节气?我选择了遵循四季。之所以拎出季节结构,是因为我先后尝试了12个月和24节气,相较一下,觉得对我而言,还是四季结构的内部更有腾挪的空间。故事从正月十七开始,到大年三十那天结束。开篇第一小节是《落灯》,民间讲究的是正月十五、十六闹花灯,正月十七这天开始要落花灯、吃落灯面。最后一小节是《点灯》,民间也有讲究,大年三十那天要去上坟,要请祖宗回家过年,叫点灯。从《落灯》写到《点灯》,从冬到春,从春到夏,从夏到秋,从秋到冬,除了季节交替,整个小说也是首尾呼应。散文笔法的细密悠缓也匹配整个叙述节奏,那么就选择了散文笔法,呈现出的面貌还是很适宜的。

行超:小说《宝水》创造了很多生动、鲜活、又具有新意的乡土人物形象。比如村干部杨镇长、大英,还有乡建专家孟胡子。这些人物可谓当下乡土文学中典型的“新人形象”。您是如何构思他们的?他们在您的采访经历中是有原型的吗?

乔叶:《宝水》里的人物都来自于生活中,都有原型,但不是一对一的原型。生活中的原型都非常复杂生动,不过却很少有现成的供你直接拿用,总是需得对多个原型进行杂糅提取。我常常会把采访过的很多原型人物集合到一个人身上。比如我采访了多个乡建专家,最后只出来孟胡子这一个人物形象。杨镇长和大英也都是如此。我采访过很多基层干部,听他们倾诉工作的甘苦。他们现在都在调整,由管理型思维向服务型思维转换,学习怎样和村干部打交道,怎么和乡贤处关系,怎么进行乡村形象打造,怎样应对舆论等等,既要打通跟外面的渠道,也要有他们自己的节奏。这都是新的工作焦点和难点。他们的很多观点非常出乎我的预设。比如,乡里干部多少人都跟老百姓打过骂过,过一阵子就成了不打不相识,不骂不相识。不论是当时闹了再大的矛盾,再是咬牙瞪眼恨天恨地的事,几年过去也都能云淡风轻。你路过人家家,照样跟你打招呼,你进到人家家里,照样招待你吃饭。这就是咱老百姓。

行超:《宝水》的叙事语言有着明显的散文特征,节奏舒缓、文字细腻。此外,小说中人物的语言、对话等亲切生动,包含着大量生动的方言土语,凸显出豫北文化的地域特征,为小说的艺术呈现增色不少。您如何看待小说的语言问题?

乔叶:当我决定写这小说的时候,这小说本身的一切就决定着它已有了自己的语言调性:语言的主体必须来自于民间大地。而这民间大地落实到我这里,最具体可感的就是我老家豫北的方言。我从小浸泡在这语言里,现在和老家人聊天依然且必然是用这种语言。但方言使用起来也很复杂,要经过精心挑拣和改良才能进入小说中。河南的原生态方言是极度简洁的,如我老家方言说教育孩子是“敲”,宠爱孩子是“娇”。有句俗语是“该娇娇,该敲敲”,意思是该敲打的时候要敲打,该宠爱的时候要宠爱。但直接用过去,恐怕很多读者会不明所以。因此我琢磨了一下,改为“该娇就娇,该敲就敲”,这样既保留了原来的味道,又不至于让读者困惑。还有,我考虑到方言的特殊性,对方言的选取标准之一就是既有地方性又不至于造成阻隔,同时又符合村里人的身份习性。除了方言,小说中的其他语言,比如女主人公青萍的内心独白和老原间的情侣私语、不同级别官员使用的行政腔、媒体惯用的“播音腔”、支教大学生的学生腔,以及五湖四海的游客们八面来风般的语言……我希望层次和样貌能尽量丰富。山村本身极其鲜明的自然性,决定了它与散文细密悠缓的叙述节奏更匹配,所有我就选择了散文笔法。“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”。我在其中反复调和着文和质的比例关系,经常能愉悦地捕捉到可心的时刻。虽然或许还没有抵达理想境界,我也只能安慰自己说:难免遗憾,尽力就好。

行超:除了《宝水》,在之前的许多作品中,乡土生活和乡土现实也一直是您写作的重点和情结所在。作为一个多年生活在城市的作家,为何始终对乡土书写情有独钟?

乔叶:“故乡是离开才能拥有的地方”,忘记了这句话从何听起,却一直刻在了我的记忆中。这样的写作意识以前可能不是很清晰,自从工作调动到了北京,在地理意义上距离故乡越来越远,才更深刻地理解了这句话。所谓的乡土中国,作为中国最重要的粮食基地之一的河南,在“乡土”一词上带有命定的强大基因。改革开放以来,诸多前辈都以极强的文学自觉笔耕不辍,中原乡村成为他们取之不尽用之不竭的创作源泉。他们的作品构成了一条文学脉络,从中可以看到中国农村和农民典型的生活和命运。我写《宝水》时就把自己放在了这条脉络上。所以这个文学传统对我的影响可以说是深入到根基里的影响。

不过,说来惭愧,作为一个乡村之子,年轻的时候,我一直想在文字上清洗掉的,恰恰就是这股子“土气”。如今人到中年,经过这么多年生活和文学的教育,我方才认识到,这股子“土气”是一笔怎样的资源和财富,方才开始有意因循着前辈们的足迹,想要获得这“土气”的滋养。

行超:通过《宝水》的写作,您对于新时代乡村的变化、城乡关系的变化有什么新的认识?

乔叶:时代正在发生变化,时势之变会波及到每一个人。如何关注新的现实,如何关注人们在时势之下的改变——比如中国乡村的新伦理建设和新生活建设,这一直是我所思考的。在《宝水》中,我把中国当下乡村人们的生活经验、生活意识与生活向往作为了重要的表现内容。比如,因为城乡之间的频繁流动和边界变动,人们普遍拥有的是一种城乡混合叠加的复杂体验,《宝水》的人物和故事就比较集中地表达了这些体验。此外,对当下中国广泛存在的城乡关系,城乡关系中人们的心理、情感、道德等多种状态,城市化的背景下人和故乡的关系,以及在乡村变革中女性意识和女性命运的发展变化等,我也进行了力所能及的触及和书写。

(摘编自《这是一次命中注定的返程》——访第十一届茅盾奖获奖作家乔叶2023-11-14)

1.下列对访谈相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.相较12个月和24节气,乔叶觉得还是四季结构的内部更有腾挪的空间,所以选择了四季流转似的结构。 |

| B.采访基层干部使乔叶看到农村干部新的工作焦点和难点:要打通跟外面的渠道,也要有他们自己的节奏。 |

| C.工作调动到北京,在地理意义上距离故乡越来越远,使乔叶更深刻地理解了“故乡是离开才能拥有的地方”。 |

| D.乔叶力所能及地触及了城乡间的频繁流动和边界变动使人们普遍拥有了一种城乡混合叠加的复杂体验。 |

| A.小说《宝水》的语言调性来自作者老家豫北大地的方言,这决定着这部小说书写的主要内容。 |

| B.直接使用方言,恐怕很多读者会不明所以,因此《宝水》中的方言是经过精心挑拣和改良的。 |

| C.因为河南的原生态方言是极度简洁的,所以对方言的选取标准就是既符合身份又不至于阻隔。 |

| D.“播音腔”、学生腔、八面来风般的语言等不同特质语言的运用体现了作者对语言乡土性的追求。 |

| A.访谈紧扣乔叶的代表性作品《宝水》展开,不蔓不枝,主题明确,体现了主持人良好的素养。 |

| B.访谈从创作前的准备谈起,涉及作品的人物、语言、主题等方面,问题环环相扣,逐层深入。 |

| C.访谈结合新时代乡村建设的社会大背景,对《宝水》这部作品的时代意义进行了重点的探求。 |

| D.通过这篇访谈,我们不仅可以知晓作者创作作品的心路历程,也对整部作品有了初步的了解。 |

5.结合访谈,谈谈你对“生活”和“文学创作”关系的理解。