材料一:

中非关系指中华人民共和国与非洲各国之间的对外合作关系。中国和非洲有着浓厚的传统友谊和良好的合作关系,经受住了时间和国际风云变幻的考验。

2015年12月4日,中国国家主席习近平在举行的中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上发表了题为《开启中非合作共赢共同发展的新时代》的致辞,中方愿在未来3年内同非方重点实施“十大合作计划”。

2018年7月23日,国家主席习近平再次开启“非洲之行”,出访塞内加尔、卢旺达、南非、毛里求斯四个非洲国家。

中国帮助非洲建设了一批公路、铁路、机场、港口……2017年5月31日通车的蒙内铁路是落实中非“十大合作计划”的重要成果,也是中非“三网一化”和产能合作的标志性工程。肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔在视察蒙内铁路建设时说:“蒙内铁路将带领肯尼亚开启工业化进程,实现经济转型。”

(摘编自“新华网”2018年8月7日)

材料二:

过去20多年间,中非经贸额不断飙升,1990年只有9亿多美元,2000年达到100亿美元,2010年超过100亿美元,2017年高达1700亿美元。专家认为,未来5到10年间,中非之间的贸易额会有两位数的增长。这不光是量的增长,还意味着越来越高的“含金量”。在非洲不断提高劳动力素质,增强经济发展内生动力,谋求更高层次发展之际,中国将毫无保留地同非洲分享技术、经验与市场,以开放合作促互利共赢。这是中非合作最美的前景。

中国在南苏丹、马里等地有约2500名维和驻军,占中国全球维和人员80%以上。2015年9月,习近平在联合国大会会议期间宣布,中国五年内将提供1亿美元支持非盟常备军建设,并建设8000人的联合国维和待命部队。

事实证明,在与“一带一路”倡议对接之后,非洲的发展呈现出了更大的活力。无论是非洲“2063年愿景”,还是非洲国家具体制定的相应发展战略,都与“一带一路”倡议不谋而合。在双方共同意愿之下,“中国梦”与“非洲梦”不断共鸣,中非发展机遇日渐紧密融合。

(摘编自《经济论坛》2017年10月25日)

材料三:

本报北京8月22日电(记者杜尚泽、白阳)2018年中非合作论坛北京峰会于9月3日至4日举行。这是中非友好大家庭的又一次大团圆,也是中国今年举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。众多非洲国家领导人和非盟委员会主席将率团与会,联合国秘书长作为特邀嘉实、27个国际和非洲地区观察员也出席了峰会有关活动。

9月3日上午,习近平主席出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并致辞。下午,论坛北京峰会在人民大会堂举行开幕式。习近平主席发表重要主旨讲话,全面阐述中国加强对非关系的新理念新主张,宣布中国对非务实合作的新行动新举措。会议通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛一北京行动计划(2019-2021年)》。

在北京峰会开幕式上,习近平主席发表重要主旨讲话,提出打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体,并提出下一阶段中非务实合作的“八大行动”。

《苏丹视野报》经济版负责人阿布达拉说,北京峰会吸引了全球商界和媒体注意。中国是最大的发展中国家,非洲是发展中国家最集中的大陆。双方合作可以创造全球经济发展新的繁荣阶段,有助于解决贸易保护主义等不平等问题。

布隆迪《新生报》姆伯尼汉库耶说,中非合作给非洲的发展带来了希望。“八大行动”囊括了设施联通、能力建设、健康卫生多个方面,完全符合非洲人民对中非合作各方面的期待。通过“八大行动”,未来非洲会有更多大型项目和计划得到落实。

中非媒体认为应从三个方面加强交流:加强务实合作,为构建中非命运共同体传递“正能量”;凝聚媒体力量,为增强中非国际传播力发出“好声音”;鼓励青年交流,为讲好中非友好故事注入“新动力”。

(摘编自《经济参考报》2018年9月10)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.中非合作论坛把中非关系提高到了一个新的阶段。2015年约翰内斯堡峰会提出的“十大合作计划”和2018年北京峰会提出的“八大行动”都给非洲带来实惠。 |

| B.蒙内铁路的开通是落实中非“十大合作计划”的重要成果。在肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔看来,蒙内铁路通车能开启肯尼亚工业化的进程,实现经济转型。 |

| C.经历了时间和国际风云考验的中非合作,在近20年来有着突飞猛进的发展,特别是在中非合作论坛和“一带一路”的倡议推动下,“中国梦”和“非洲梦”不断共鸣。 |

| D.中非贸易额从1990年至2017年增长速度逐年加快。未来5到10年间,中非之间的贸易额,专家认为仍将有两位数的增长,而且会增加“含金量”。 |

| A.中国对非洲提供了建设公路、铁路、机场、港口等援助,中国的维和部队也有力地维护了非洲的和平稳定,而“一带一路”的倡议更是和非洲国家制定的相应发展战略不谋而合。 |

| B.中非合作的最美前景是在非洲不断提高劳动力素质,增强经济发展内动力,谋求更高层次发展的前提下,中国和非洲分享技术、经验和市场,实现互利共赢。 |

| C.2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上,习近平提出的打造中非命运共同体和深化合作的“八大行动”,吸引了非洲国家领导人和国际组织参与峰会的相关活动。 |

| D.2018年中非合作论坛的北京峰会,引起了全球媒体和商界的高度关注,一些非洲媒体对北京峰会的成果也做出了极高的评价,峰会已成为中非关系的润滑剂。 |

相似题推荐

材料一:

共享经济,作为一种创新型商业模式,最初源于社会中的“公众协作消费”现象。该现象与传统上通过拥有对物的所有权来使用物并取得相关收益不同,其本质在于通过对闲置资源的二次分配起到对社会资源充分利用的效果。

随着互联网的普及和发展,这一现象逐渐发展为一种大规模的商业实践,并演变成一种新的经济业态。依托现代信息技术,从其运作机制来看,如今的共享经济包括三方市场主体,即供给方、需求方以及中介方。供给方通过提供服务或让渡物品使用权来获得一定的报酬;需求方通过租借等共享方式享受服务或使用物品;中介方即平台则通过振合供需双方建立联系并完成交易来获得相应的资金收入。

目前,共享经济中也存在着一定的信用风险。一般而言,用户在平台注册提交自身信息是为了获取有效服务。然而,受利益所驱,会出现平台在一定程度上滥用用户信息来操纵用户选择或泄露用户信息而侵犯其隐私权属的情形,从而使用户目的被背离、利益遭受损害。

(摘编自郑佳《共享经济的自治与规制》,《中国社会科学报》2019年1月30日)

材料二:

调查数据显示:农民认为共享经济对农村经济发展有好处、符合农村未来发展方向的占86.7% ;无所谓并认为与个人没有多大关系的占10.5% ;不支持并认为不符合农村发展方向的占2.8% ;了解并认为发展前景一片光明的占10.1%。

共享经济在农村的发展也面临着一系列的问题。譬如,土地管理体制不完善降低了农民的参与意识,缺乏农业产前、产中、产后的各类专业服务合作组织;农民组织化的积极 性仍不高,农业方式仍表现为种地分散和经营细碎;农村文化教育事业落后,人口素质偏低,县、乡派技术人员到田间地头,农民也依旧不愿意学习,甚至抱着怀疑和不信任的态度;农村金融实际供给明显不足造成产品结构较为单一、没有市场竞争力;农村信息平台建设不完善,农民对信息化认识不足,缺乏信息化应用能力等等。

(摘编自梁信志《发展共享经济,促推乡村振兴》,《河南日报》2019年2月13日)

材料三:

2018年是共享经济监管历程中具有标志性意义的一年。行政、法律、技术等监管手 段多管齐下,规范发展成为各方共识。随着2018年各项整治行动和监管措施的延续,以 及《电子商务法》的正式实施,共享经济领域仍将延续强监管态势。同时,监管创新也面 临新挑战:长效化监管机制建设任重道远,共享经济企业属地化管理与平台跨地域经营的 矛盾更加突出,过于严格的准入许可导致大量的共享服务提供者不合法不合规,不利于激 发市场活力。

未来三年,我国共享经济仍将保持年均30%以上的增长速度,在稳就业和促消费方 面的潜力将得到进一步释放。共享经济也将成为人工智能等新技术创新应用的重要场景,人工智能也将在身份核验、内容治理、辅助决策、风险防控、服务评价、网络与信息安全监管等方面发挥越来越重要的作用。

(摘编自关欣《2018年共享经济市场规模和就业保持较快增长》,《经济参考报》2019年3月4日)

材料四:

国家信息中心主任程晓波提出,共享经济是全球新业态、新模式创生的前沿领域,围绕共享经济开展持续研究具有重要意义。近年来,我国共享经济的市场规模和增速均实现大幅增长,表明我国共享经济已经成为全球共享经济创新发展的主阵地。与往年相比,2018年我国共享经济呈现两大发展亮点。一是制造业产能共享加速发展,成为共享经济领域中最活跃的类型,表明共享经济的发展逐渐从生活领域向产业领域延伸,从简单的模式创新迈向更高层次的要素配置、技术协同和产能最大化利用。二是共享经济“稳就业”

的潜力得到更大释放。在社会群体生活方式曰益多元的情况下,共享经济发展创造的就业机会和渠道正在成为“稳就业”的重要途径。

(摘编自《共享经济发展前景乐观》,《中国社会科学报》2019年3月6日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.共享经济是一种全球化、创新型的商业模式,供需双方通过中介信息平台对闲置 资源的所有权进行转让,从而实现三方的互利共赢。 |

| B.用户的平台信息一旦被滥用或泄漏,其财产权益就有可能遭受损害,因此而引发的信用风险便会对共享经济的持续发展形成阻碍。 |

| C.材料二调查数据表明,农民对共享经济整体上持乐观态度,大多数农民认经济对农村经济发展有促进作用,适合农村发展。 |

| D.共享经济和人工智能互促互动,共享经济发展为人工智能技术创新应用提供场景,人工智能技术则为共享经济模式创新提供支撑。 |

| A.互联网的普及与发展,为平台中介利用现代技术实现信息效能的最大化提供了有力支撑,从而使共享经济得以发展成为一种成功的商业模式。 |

| B.管理体制相对滞后、组织化程度低、科技推广不畅、金融资本供给欠缺、信息化平 台建设落后等,都是制约共享经济在农村发展的主要因素。 |

| C.《电子商务法》的实施将推动共享经济领域延续强监管态势,会直接导致大量共享服务提供者不再合法合规,对激发市场活力产生消极影响。 |

| D.2018年我国共享经济依然保持增长态势,制造业产能共享的发展活力已超过生活 领域,共享经济的发展还为社会提供了更广泛的就业机会。 |

两宋民谣中的颂廉反贪

王春瑜

两宋时期的许多民间谣谚,反映了人们对清官廉政的美好期望赞颂;同时也表现出人们对贪官污吏的严厉谴责与愤恨;而且有的还揭露了社会的黑暗,官场的腐败;控诉了贪赃者的罪恶,贪污行为的无耻;反映了广大民众遭受掠夺与勒索的痛苦和辛酸;从而,成为传统的反贪文化内容之一。

两宋时期的民间谣谚中,有大量的倡导廉洁、颂扬廉政的内容。宋人认为:为官之要,曰廉曰勤。岳飞更是直率地指出:文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。至于名相范仲淹,则其境界更高。他提出:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐;清心做官,莫营私利。这些至理名言,后多成为人们的口头禅,转化为歌谣民谚。

另外,当时还有劝廉、守廉的民谣。例如:世常羞贫贱,贫贱非我羞;人人为官莫敛财;住世一日,则做一日好人;居官一日,则做一日好事。否则尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺。这些或诗或歌的民谣,代表了广大民众希望官场廉洁、官员廉正、不奢华、莫敛财的良好愿望。

据传,当时民歌谣谚中广为流传着宋真宗写的《劝学诗》:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安房不用架高粱,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。出门莫恨无随人,书中车马多如簇。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”诗歌中既有劝人勤学苦读的用意,也将读书、做官、发财之间的关系写得清楚明白。时人又唱道:谁不爱,黄金屋;谁不羡,千钟粟;儿孙自有儿孙福,何必为官去贪污;富贵有余乐,贫贱不堪忧。

两宋时期,大量的民谣谚语表达了人们对贪官污吏的愤恨,尤其是对北宋末年童贯、蔡京、朱勔等人的切齿之恨。如:金腰带,银腰带,赵家世界,朱家坏!又如:打破筒(指童贯),泼了菜(指蔡京),便是人间好世界。

有些诗歌民谚还揭露了贪官的罪恶与崇拜金钱的无耻嘴脸。南宋初,因大将张俊所领士兵自臀而下,文刺至足,故有“花腿军”之名。然而,这些花腿军成了他的私仆。他役使这些花腿搬运花石,在杭州为他修盖太平楼。当时民谣道:“张家寨里没由来,使他花腿抬石头,二圣犹自救不得,行在盖起太平楼。”

贪官污吏无耻,他们崇尚“欲得富,须胡做”之道。其中,王黼尤为突出,他公然把各种官职按不同等级定价出售。于是,人们为他编了顺口溜:三千索,直秘阁;五千贯,擢通判。真是大官大贪,小官小贪,无官不贪。

在西夏的反贪文化中,同样也有许多哲理性、思想性、文学性三者兼具的民谣谚语。如对贪官污吏追逐升官发财、贪婪成性、惟求享受的寄生生活抨击道:“又穿服,又贮财宝,不用借债;官爵已升,宫室已成,不缺用品”;“户户紫衣不缫丝,人人为官莫敛财”!这其中,既有控诉,也有讽刺。还有劝善戒恶民谣:“世上正事三件:畜收、耕作和商贩;天下坏事三件:骗盗、贪索和赌钱”。(选自《简明中国反贪史》,有删改)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

| A.两宋时期的民间谣谚,都反映了人们对清官廉政的美好期望赞颂;同时也表现出人们对贪官污吏的严厉谴责与愤恨。 |

| B.名将岳飞等人的为官之说,名相范仲淹的至理名言,后多成为宋人的口头禅,转化为歌谣民谚中倡导廉洁、颂扬廉政的内容。 |

| C.南宋初,大将张俊让“花腿军”做他的私人仆从,为他搬运花石,为他修楼盖屋。当时就有民谣揭露了他的无耻嘴脸与罪恶。 |

| D.宋朝贪官污吏崇尚“欲得富,须胡做”之道,大官大贪,小官小贪,无官不贪。王黼甚至公然把各种官职按不同等级定价出售。 |

| A.两宋时期有大量的倡廉、颂廉、劝廉、守廉的民谣,这些民谣代表了广大民众希望官场廉洁、官员廉正、不奢华、莫敛财等良好愿望。 |

| B.当时民歌谣谚中广为流传的宋真宗的《劝学诗》,虽有劝人勤学苦读的用意,但也将读书、做官、发财之间的关系功利化了。 |

| C.两宋时期,大量的民谣谚语表达了人们对贪官污吏的愤恨,如“下民易虐,上天难欺”“儿孙自有儿孙福,何必为官去贪污”等。 |

| D.民谚“又穿服,又贮财宝,不用借债;官爵已升,宫室已成,不缺用品”抨击了西夏贪官污吏的贪图享受、贪婪成性、贪逐升官。 |

| A.两宋的民谣谚语哲理性、思想性、文学性三者兼具,代表了民众的意志和情感,反映了社会的政治、经济状况,表现了百姓的好恶与褒贬。 |

| B.同为民谣谚语,“书中自有黄金屋”“书中自有颜如玉”与“何必为官去贪污”“富贵有余乐,贫贱不堪忧”对待功利的态度却是矛盾的。 |

| C.童贯、蔡京、朱勔、王黼等贪官污吏行径卑劣无耻,引得百姓切齿愤恨,百姓用民谚控诉、讽刺、抨击,揭露了他们的无耻嘴脸。 |

| D.两宋时期,人们用民谣谚语赞颂清官廉政,谴责贪官污吏,揭露社会黑暗,控诉贪污无耻,反映民众辛酸,对当今的反贪文化颇有影响。 |

敬畏伦理与和谐社会

在中国,“伦”“理”二字的合用,最早见于秦汉之际成书的《札记》:“凡音者,生于人心者也;乐者,通伦理者也。”所谓“敬畏伦理”,是指人类在面对具有必然性、神圣性的对象时所遵循的警示、规约自身言行的道德规范和伦理准则。“敬”体现的是一种人生态度和价值追求,它促使人们“自强不息”、有所作为;“畏”显示的是一种警示的界限和自省的智慧,它告诫人类应“厚德载物”、有所不为。

敬畏伦理是在人类特有的敬畏感基础上产生的一种最基本的道德规范。敬畏感不是与生

俱来的自发情感,即是说它不是单纯依附在人与动物身上的自发的畏惧或恐惧的感觉,而是在社会中培养的人性情感。它是社会、文化、历史的产物,是一切善恶观念的基础。敬畏感也不是固定不变的,而是始终处于生成的过程之中的。敬畏感不是愚昧、猥琐的代名词,而是人类拥有伦理智慧的象征。没有敬畏感的时代是野蛮的时代,没有敬畏伦理规范的社会是无序的社会。自然规律和社会规律的客观必然性、不可抗拒性,使得人类有足够的理由去敬畏它,而不是去冒犯和亵渎它。对必然性的认识、敬重与遵循,有利于人类的发展、社会的和谐。

对和谐与秩序的追求是人性使然,这种追求使得人类必须对自身的言行进行约束和规范。康德对“头上的灿烂星空、心中的道德律令”的敬畏,中国哲人对“天人合一”境界的向往、对“慎独”“敬其在己者”的崇尚,都凸显了敬畏伦理为人类自身立法的恢弘气象。对神圣事物或力量的敬畏,不仅是人类的伦理义务和责任,而且是人类自身生命情感的内在诉求。

在人类进化的历程中,敬畏伦理警示着人们的思想、规范着人们的行为,是人类培养理想人格、安身立命的根本,从而对自然的合理演化、社会的有序发展、人类的文明进化起着积极的作用。东西方贤哲们大多都表达过他们的“敬畏”之情。孔子曰“君子有三畏”,其首畏是“畏天命”,即对不可抗拒之必然性的敬畏;老子则表现出对生命本身的敬畏,“吾所以有大患者,为吾有身。及吾无身,吾有何患”;海德格尔认为,“畏之所畏就是世界本身”。正是出于敬畏之心,出于人性中蕴涵的与宇宙万物共生共荣的内在诉求,人们才崇奉被称为敬畏伦理的道德规范,并将拥有这种道德品格的人称为君子、圣贤。

当今时代,随着人们认识世界的水平愈来愈高、改造世界的能力愈来愈强,一些人的敬畏感却愈来愈淡漠,敬畏伦理所具有的神圣性、警示性和规范性也在逐渐弱化。这种趋势的存在,虽然在某种意义上张扬了人的主体性,但也相应地滋生、助长了人类病态的痴狂,增添了社会的不和谐因素。《大佛顶首楞严经·卷四》云:“狂性自歇,歇即菩提。”正是人类明智的“狂性自歇”才使得敬畏伦理的智慧之光普照大地,人类也才不至于毫无顾忌地为所欲为,进而才得以拥有自己的自然和精神家园。

和谐社会的构建有赖于公民的人格完善,而公民的人格完善取决于仁爱之心的培育、社会责任感的加强、道德境界的提升和对必然性律令的敬畏。人类应该有所敬畏。对敬畏感的褒扬,并不意味着宣传愚昧与迷信、抹杀人的主体能动性,而是主张对人的主体性加以适度限制,即对人的狂妄浅薄、妄自尊大、不自量力等予以合理规约。这种限制和规约,有助于人类心灵的净化、人格的完善,特别是在人的主体性已得到极大张扬的今天,尤为必要。

1.下列对“敬畏伦理”的理解,不准确的一项是( )| A.“敬畏伦理”促使人们“自强不息”,有所作为;告诫人类应“厚德载物”,有所不为。 |

| B.某种意义上说,敬畏伦理是在人类特有的敬畏感基础上产生的一种最基本的道德规范。 |

| C.在面对具有必然性、神圣性的对象时,“敬畏伦理”是人类所遵循的道德规范和伦理准则。 |

| D.敬畏伦理为国人自身立法的气象,可从中国哲人对“天人合一”境界的向往、对“慎独”的崇尚中凸显出来。 |

| A.敬畏感不是天生的自发情感,不是单纯依附在人与动物身上自然产生的畏惧或恐惧的感觉,而是在社会中培养的人性情感。 |

| B.因为敬畏伦理对自然的合理演化、社会的有序发展、人类的文明进化起着积极的作用,所以,敬畏伦理警示着人们的思想,规范着人们的行为。 |

| C.当今时代,一些人的敬畏感愈来愈淡漠,敬畏伦理的神圣性、警示性和规范性逐渐弱化,对这种趋势,我们应辩证地加以分析对待。 |

| D.建构和谐社会,必须完善公民的人格,而这需要培育公民的仁爱之心,加强公民的社会责任感,提升公民的道德境界,敬畏必然性律令。 |

材料一:

10月23日上午,本报记者采访了中国载人航天工程办公室主任郝淳。郝淳表示,为展现载人航天最新科技成果与发展理念,我国“天和”号空间站核心舱将首次以1:1实物形式(工艺验证舱)参加第十二届珠海航展。这是我国空间站工程首次对公众开放。

郝淳介绍,中国空间站额定乘员3人,乘组轮换时最多可达6人,基本构型包括核心舱、实验舱I和实验舱II,每个舱段规模20吨级。核心舱包括节点舱、生活控制舱(分为大柱段和小柱段)和资源舱三部分,有3个对接口和2个停泊口。对接口用于载人飞船、货运飞船及其他飞行器访问空间站,停泊口用于两个实验舱与核心舱组装形成空间站组合体,另有一个出舱口供航天员出舱活动。

中国空间站具有鲜明的中国特色和时代特征,总体方案优化,采用转位机构和机械臂结合,进行舱段转移、对接,在航天员和机械臂协同下,可以完成复杂舱外建造和操作活动;建造规模适度,预留了舱段和舱外载荷平台扩展能力,最大可扩展3个舱段;设计新型平台装载大型光学设施,开展巡天和对地观测,与空间站共轨飞行,必要时可停靠空间站进行维扰和补给,开辟了分布式空间站体系架构的创新模式;规划了密封舱内的科学实验柜、舱外暴露实验平台等,支持在轨实施空间科学、空间生命科学与生物技术、微重力基础物理、空间材料科学等众多领域的科学研究和应用项目,综合应用效益将会显著提升到一个新水平。

(摘编自《新浪科技》2018年10月25日)

材料二:

据载人航天工程空间应用系统副总设计师吕从民介绍,目前空间应用系统在空间站规划部署了13个科学实验柜、舱外暴露实验平台以及共轨飞行的巡天望远镜,支持在轨实施空间天文、空间生命科学与生物技术、微重力基础物理、空间材料科学等8个学科领域30余个研究主题的数百项科学研究与应用项目。

在科学前沿探索方面,巡天望远镜将以接近哈勃望远镜的分辨率和大其百倍的视场开展巡天观测:在人类生存方面,空间站将围绕人类长期太空生存和提高地面生活质量开展研究与应用,将支持开展微生物、植物、动物在分子、细胞、组织、个体、群体等不同层次的空间生物学效应研究,开发减弱和对抗不良效应的措施与手段,为人类在太空的长期生存提供解决方案;在太空活动方面,空间站支持开展在轨组装与维修维护、人机联合作业等应用技术试验验证,增强人类的太空活动能力和在轨服务能力,拓展人类的活动范围。

(摘编自《光明日报——中国空间站关键技术攻关完成》章文2018年10月25日)

材料三:

中国空间站研发面临很多技术上的挑战,将以更先进的控制技术、能源技术、再生技术,将空间站打造成节能典范。要为抗天员的生活、工作、实验提供很好的条件,保证满足空间科学研究的需要,相应对空间站规模和性能提出要求。这就需要利用最新的科技成果,提高空间站对人的保障能力;掌握更好的控制技术,进一步提升空间站姿态稳定度、微重力水平。空间站要长期运营,需考虑经济性问题,如何通过绿色、再生技术等,提高空间站物资循环利用率,减少地面补给需要,实现资源再利用。譬如,用废水、尿液制造氧气,对二氧化碳等人体废弃物进行的再生去除等。空间站还需要更大规模的供电能力。光电和太阳能在地面都有应用,空间上会更重视利用太阳能发电,进一步提高太阳电池发电效率,提高储能电池效率及寿命、可靠性、安全性。

(摘自《百度百科》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.按照实物大小建造的“天和”号空间站核心舱的工艺验证舱首次亮相第十二届珠海航展,展现了我国载人航天最新科技成果与发展理念。 |

| B.我国空间站乘员最多可达6人,主要由核心舱、实验舱I和实验舱Ⅱ三个舱段组成,规模可达60吨级,具有鲜明的中国特色和时代特征。 |

| C.我国空间站对密封舱内的科学实验柜、舱外暴露实验平台等做了统筹设计,能够支持所有科学领域的空间试验,综合应用水平又上新台阶。 |

| D.我国空间站装载的巡天望远镜,分辨率接近哈勃望远镜,视场却比哈勃望远镜大百倍,能够进行巡天和对地观测,开展科学前沿方面探索。 |

| A.进行舱段转移、对接,完成复杂的舱外建造和操作活动,我国空间站采用了转位机构和机械臂结合的方法,在目前这是世界最优方案。 |

| B.装载大型光学设施的新型平台,与空间站共轨飞行,可停靠空间站进行维护和补给,这种分布式空间站体系架构模式,是由我国开创的。 |

| C.为了增强人类的太空活动能力和在轨服务能力,拓展人类的活动范围,我国空间站支持开展在轨组装与维修维护等应用技术的试验验证。 |

| D.用废水、尿液制造氧气等,是利用绿色、再生技术等提高空间站物资循环利用率,减少地面补给,降低成本,有利于空间站长期运营。 |

材料一:

机器人新闻是使用算法自动从结构性数据中生成的新闻,这种依赖数据生成新闻的程序一旦开发出来就可以高速生产出海量的内容。所谓机器新闻写作是一种自然语言生成引擎,利用算法程序,通过采集大量的各种题材及高质量的数据,建立各种分类的庞大数据库,借助人工智能(AI)实现从数据到认识、见解和建议的提升和跨越,最后由机器自动生产新闻。由此可见,机器人新闻的一个最明显的特征是自动化,因此也可以称之为自动化新闻。

目前热度正居高不下的机器人以其强大的精准性、时效性和数据挖掘能力在新闻领域中脱颖而出。通过“多、快、好”且本来就备受关注的新闻消息吸引并锁住大众,机器人新闻俨然成为了媒介抢占市场的一把利器。

紧随着西方国家将机器人应用于新闻生产的成功实践,近几年来,把机器人撰写新闻稿件应用于新闻生产过程也在国内新闻生产领域得到了极高的重视和推广,并在体育、财经、地震报道等领域取得了巨大的成就,完成的报道也主要是那些标准化程度较高的消息、快讯等新闻题材。

(摘编自《机器人新闻:开启新闻生产模式新样态》)

材料二:

最先出现的腾讯梦幻写手,第一次将AI(人工智能)写稿机器人应用于国内新闻生产中;新华社推出的“快笔小新”则是开启了央媒机器人写稿的先河;今日头条的“张小明”让写稿机器人的技术水平提升到了2.0的时代。其它的如阿里巴巴与第一财经、南方都市报等都争先恐后地加入到利用机器人生产新闻过程的大潮中,并推出了自己的新闻机器人“DT稿王”和机器人“小南”。人工智能机器人可以促进传媒业传统思维的转化、采编流程的优化以及内容结构的深化,日渐成为新闻生产过程的最佳触媒。

人工智能在目前还没有办法取代人类的创造力和思辨能力,但人工智能在数据的处理能力和处理速度上的优势是传统记者所无法比拟的,物联网时代的海量传感器可能使媒体面临更多的大数据挖掘报道,这将使机器人新闻的优势持续扩大。

同时,机器人新闻可以用来满足受众的个性化阅读需求,人工智能也能轻松地对每个用户的阅读习惯进行分析,进而生产定制化的新闻产品。

那些重大的与人们切身利益相关又无法通过实时直播传输的讯息,比如初发地震、突发性洪涝灾害等专业新闻媒体可能无法实时记录的场景,对于机器人新闻来说并不值一提,通过实时数据检测和数据分析,算法会自动识别、筛选和数据处理,在几秒钟的时间内将消息发布和传达给受众,并且精准、有效。

(摘编自《新闻写作机器人将被普遍应用》)

材料三:

目前的AI写作还处于初级阶段,但是它背后的潜力依然让“靠写字谋生”的笔者不能平静。如今,业内都在讨论AI的“奇点”,“奇点”可以理解为AI从目前的弱人工智能变成强人工智能。李开复认为,从目前的弱人工智能到强人工智能(如同人类可以推理和解决问题的AI)需要漫长的时间,但是从强人工智能到超人工智能(超越人类的智慧)可能仅仅需要一天的时间。

虽然当下,写作者还可以惴惴度日,但高枕无忧的写作时代已经结束了。如果奇点真的来临,作为写作者的人的价值真的毫无存在的必要了吗?

雨果科幻文学奖获得者,《北京折叠》作者郝景芳给出了她的思考:“在未来,工厂机器流水线留给机器人,人会以更加富有创造性的方式与流水线竞争。人的独特性会体现出来:思考、创造、沟通、情感交流;人与人的依恋、归属感和协作精神;好奇、热情、志同道合的驱动力。”人和机器人最大的差别不是计算能力和文字转化,而是人的情感、道德内核以及对现实世界的观察与思索。你给AI再多次的训练,它也只不过是更改一个个值对应的函数和概率,却理解不了这些值背后的含义,更不用说从海量信息中挑选出有价值的信息来作为新作品的题材了。创造者的个性化思考才是文字作品的价值所在!

(摘编自《机器人书写时代到来,营销行业将被彻底颠覆》)

1.下列对材料相关内容的理解述说,正确的一项是| A.机器人新闻起源于西方国家,广泛运用于国内新闻生产领域,俨然成为媒介抢占市场的一把利器。 |

| B.人工智能的优势显而易见,尤其是在大数据时代,机器人新闻的优势还将持续扩大,但目前人工智能还无法替代人类的创造力和鉴赏能力。 |

| C.人工智能可充分利用其数据处理能力的优势,分析用户的阅读习惯,从而生产完全满足用户个性化需求的阅读产品。 |

| D.人工智能的出现意味着写作者高枕无忧的写作时代已经结束了,但写作者作为人,仍然可以凭借自己的独特性与人工智能写作展开竞争。 |

| A.材料一和材料二中,都写到了国内媒体对机器人新闻的重视,但前者重在介绍机器人新闻写作新样态,后者重在介绍新闻写作机器人的应用情况。 |

| B.机器人新闻,具有“多、快、好”的特点,主要在体育、财经、地震报道几个领域取得了巨大成功,正在不断满足受众的个性化阅读需求。 |

| C.“奇点”的来临虽然对写作者产生了巨大的冲击,但人工智能并不理解那些数值背后的含义,更缺乏写作者的个性化思考。 |

| D.人工智能不仅可将人从日常繁重的写作流水线上解脱出来,而且还可以促进人以更富有创造性的方式与流水线竞争。 |

材料一:

民宿业作为在我国刚刚兴起的新生事物,市场发展过快,监管没有跟上,出现一些问题也在所难免。实际上,我国民宿自发展以来质量一直参差不齐。民宿由民间自发兴起,长期以来处于无法可依的发展状态,除了无法保证服务质量,也常常缺乏配套的基础设施;另一方面,由于诚信体系、消费习惯上与西方国家的差异,民宿不应照搬国外模式,更不能为了追求短期利益而无论条件是否适合都一拥而上。

到旅游局此次出台的标准要求,在市场准入方面,民宿经营者必须依法取得当地政府和公安部门要求的相关证照,且要求民宿单幢建筑客房数量应不超过14间(套),在基本卫生要求方面,规定旅游民宿客房及内部卫生间里的公共用品要“一客一消毒”。 标准的细化,无疑将推动民宿市场走向规范化,但行业标准的出台并不意味着要整齐划一,放弃个性。文件也对民宿发展提出一些软性要求:“需在环境与建筑、设施和服务以及特色等多个方面脱颖而出;注意传承保护地域文化,倡导绿色消费”“ 要求民宿主人热爱生活,乐于分享,要求民宿主人和当地居民形成良好的邻里关系”等。

(选自《2016中国民宿发展研究报告》)

材料二:

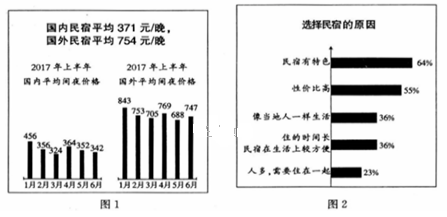

(选自《2017年上半年民宿旅游报告》)

材料三:

乡村旅游在全域旅游中占有重要地位,民宿作为乡村旅游接待的必要条件,自然会成为旅 游投资的重点领域。今年全国两会,全域旅游写入《政府工作报告》,民宿作为旅游开发的重要抓手和落脚点,未来一个时期必将保持增长势头。它首先加快了旅游住宿“中国化”进程。越来越多的国内外旅游者觉得,富有中国文化特色的民宿并不比星级饭店差,他们喜欢选择在民宿居住,反过来又推动了住宿业的中国特色化进程。其次更好地满足广大旅游者的住宿选择2016年国内旅游达到44.35亿人次,其中城镇居民占了31.95亿人次。在接待中,民宿发挥了极其重要的承接作用,既有超过五星级酒店价位的高档民宿,也有卫生干净、价廉质优的中低端民宿,较好地对应了大众旅游者的消费需求。第三,带动了农村和农民直接参与旅游业。与星级饭店相比,民宿对农村和农民的影响更全面、更直接、更有效。它让农民直接面对客源市场,学习和从事宣传营销、接待服务、餐饮烹饪、经营管理,实现了从农民向现代服务业者的转变。

(摘自高舜礼《民宿对旅游住宿“中国化”具有积极意义》)

材料四:

英国政府要求,民宿经营必须结合当地产业、文化及自然生态资源,积极营造地区魅力,打造优质永续的乡村度假环境等。近期,为促进民宿业的发展,英国政府不仅设立各项农政、观光、大学、义工团体及民间业者组织等团体进行监督,还制定了严格的政策法令,并对民宿从业者进行辅导,推动规范化经营。作为亚洲民宿的鼻祖,日本民宿有着体验感好、主题性强等特点。通常日本民宿分为洋式民宿与和式民宿,和式民宿是拥有传统榻榻米房间、食用日本传统菜肴等的民宿;而洋式民宿的经营者多为白领阶层,经营者知识水平较高,审美水平较高,对外来文化有较好的理解。

(选自《经济日报》之《境外民宿旅游发展特点》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.我国民宿业是由民间自发兴起的,但是目前由于监管跟不上、市场发展过快等,难免存在着一些问题。 |

| B.越来越多的国内外旅游者在中国旅游时选择在民宿居住,主要原因是这些民宿具有中国文化特色,并不比星级饭店差。 |

| C.近期,为促进民宿业发展,英国制订了严格的政策法令,设立农政等团体监督,要求民宿经营必须结合当地资源打造优质环境。 |

| D.全国两会把全域旅游写入《政府工作报告》后,民宿业会越来越受到重视,它在将来一段时间内必定保持增长势头。 |

| A.民宿因为处于乡村,故其价格档位难以超过星级酒店,但它对农民的影响很大,农民可以直接面对客源,而星级酒店在这点上很难做到。 |

| B.根据材料二图2的数据可知,人们选择民宿的原因,“民宿有特色”和其“性价比高”占比较高;而“人多,需要住在一起”占比则最低。 |

| C.根据材料二图1可知,2017年上半年,国外民宿每间每夜平均价格比国内民宿的每间每夜平均价格要高一倍多,原因是国外经济比我国要发达。 |

| D.旅游局针对民宿行业颁布的标准要求,非常细化,不仅有硬件设施等刚性要求,也提出了一些软性要求,有了这些要求,民宿业可能会更规范。 |

| E.日本民宿体验感好、主题性强,其分类明确,有洋式民宿与和式民宿,这两类民宿的经营定位有差别,洋式民宿经营者只要了解外来文化即可。 |