材料一

2019年中国北京世界园艺博览会的办会目标是“世界园艺新境界,生态文明新典范”。

时代特色:2019北京世园会将充分汇集世界各国最新的园艺创新资源,充分展示人类科技文化创新的最新成果,全面反映进入新世纪以来全球绿色创新、科技创新、文化创新的趋势,反映世界各国人民追求绿色生活、建设美丽家园的新常态。

中国风格:2019北京世园会将努力把源远流长的中华文明、博大精深的中华文化内化到世国会的总体规划、园区建设、园艺展示、活动策划、综合服务等各个环节,积极传播和发展中国园艺文化,让世界感知中国,让中国融入世界,推动我国由世界国艺生产大国向世界园艺产业强国迈进。

北京品牌:2019北京世园会将紧紧围绕把北京建设成为国际一流的和谐宜居之都的目标,举办一届园艺、科技、文化、旅游等多功能于一体,与八达岭长城交相挥映的园艺盛会。

文化盛宴:2019北京世园会将汇聚不少于100个国家和国际组织等官方参展者,不少于100个国内省、自治区、直辖市及国内外专业机构和企事业单位等非官方参展者,吸引不少于1600万人次的参观者。深化相互交流,促进共赢发展,让绿色成为生活的主旋律,让园艺成为创意的新载体,打造“世界园艺新境界,生态文明新典范”的文化盛宴。

(摘编自北京世界园艺博览会官方网站)

材料二

我们应该追求携手合作应对。建设美丽家园是人类的共同梦想。面对生态环境挑战,人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体,没有哪个国家能独善其身。唯有携手合作,我们才能有效应对气候变化、海洋污染、生物保护等全球性环境问题,实现联合国2030年可持续发展目标。只有并肩同行,才能让绿色发展理念深入人心、全球生态文明之路行稳致远。

女士们、先生们、朋友们!

昨天,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功闭幕,在座许多嘉宾出席了论坛。共建“一带一路”就是要建设一条开放发展之路,同时也必须是一条绿色发展之路。这是与会各方达成的重要共识。中国愿同各国一道,共同建设美丽地球家园,共同构建人类命运共同体。

(摘编自习近平在2019年中国北京世界园艺博览会开幕式上的讲话)

材料三:

不久前,美国航天局的卫星数据显示,全球从2000年到2017年新增的绿化面积中,约四分之一来自中国,贡献比例居全球首位。在全球森林资源持铁减少的背录下,中国森林面积和蓄积量持续双增长,成为全球森林资源增长最多的国家。

推动建立“一带一路”绿色发展国际联盟,连续多年开办防沙治沙国际培训班,帮助非洲等地发展清洁能源…中国的绿色发展经验广为传播,正在惠及世界。

北京世园会搭建的,不仅是世界园艺业展示和欣赏的平台,也是贸易和合作的平台。“肯尼亚是非洲鲜切花出口大国,希望通过北京世园会这个窗口,我们能打开中国切花市场。”肯尼亚驻华使馆参赞约输・奥迪普道出了对北京世园会的期待。中国花卉园艺业同样对北京世园会充满期待。

(摘编自《迎接人与自然和谐共生的高光时刻》,《光明日报》,2019年4月29日)

材料四:

中国馆不仅仅从外观上看很有特色,还有很多细节也十分耐人寻味。为了减少场馆内的空调使用,节约能源,中国馆可以将室外的风吸到地下,然后通过一段200多术的管线,在夏季的时候将风输送到场馆给室内降温。此外,中国馆的屋顶还有一套完整的雨水收集系统,雨水收集之后可以作为植物的灌溉用水、景观用水。

为体现生态文明的成果,展现科技与创新的力量,园区将汇集最新视听科技技术,依托科技与文化、科技与园艺打造以科技与未来为主题的系列表演,通过“科技+文化”“科技+园艺”双轮駆动,将举办“奇幻光彩森林”“音乐喷泉表演”“机器人表演”等具有科技内容的表演,引领人们更好地体验绿色生活。

(摘编自北京世界园艺博览会:与世界对话生态文明》,人民网,2019年4月23)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.2019年北京世界园艺博览会融时代特色与民族特色于一体,将通过多个细节安排展现中华文化魅力 |

| B.2019北京世园会将吸引众多参展方和参观者,能以园艺为载体,深化多方合作,弘扬新的生活理念。 |

| C.“一带一路”、北京世园会等活动彰显中国开放发展的思想,走绿色开放发展之路是世界各国的共识 |

| D.北京世园会许多细节之处充分体现科技元素,充分展现科技与创新的力量,有力体现绿色生活理念。 |

| A.北京世园会的办会目标注重创新,关注文化,兼顾国际发展新趋势、本土文化特色和提升城市品位等多方面内容。 |

| B.世界各国携手合作有利于践行绿色发展理念,有利于解决生态环境领域的相关问题,有利于人类实现共同的梦想。 |

| C.中国的绿色发展经验惠及世界的多个国家,2000年到2017年,中国绿化面积总量占全球的绿化面积的四分之一。 |

| D.北京世园会是一场中国与世界生态文明的对话盛会,能展现北京的城市建设的目标,能扩大中国在世界上的影响。 |

相似题推荐

我所认识的许国璋教授

黄源深

许国璋教授尤因教材而名扬天下,但其学术成就远不止于此。

他晚年主攻语言学和语言哲学,发表了一系列文章。其中“语言的定义、功能、起源”“语言符号的任意性问题——语言哲学的探索”“社会语言学和唯理语言学在理论上的分歧”“从《说文解字》的前序看许慎的语言哲学”“《马氏文通》及其语言哲学”和“追寻中国古代的语言哲学”篇篇都是见解独特的文字,成为当代语言学研究的力作。他给语言下的定义,越出了传统的“工具”说,大大丰富了语言的涵义,被语言研究者反复引用;他撰文批驳了“中国没有语言学”的说法;他抉发出了《说文解字》前序中“非常精彩的语言学见解”;他肯定了《马氏文通》的“普世语法哲学”。这些,都是他对中国语言学建设的重大贡献。

关于翻译,许国璋教授在“学术论著的翻译——以罗素《西方哲学史》论文艺复兴诸段为例”一文中指出,“翻译的目的,在于便利不懂外文之读者,如不懂外文之读者读之不懂,翻译者不能说尽到责任”。强调“译文力求醒豁,不按词典译义,而按词的文化史涵义翻译。不按单句翻译,而按句段译出,用流水句法,不用三四十字的竹节句”。尤其值得我们注意的是,他提出了翻译学术论著时使用“阐译”法,并现身说法,以自己翻译罗素《西方哲学史》片段为例证,既有理论,又有实践,读来明白易懂。所谓“阐译”法,即为了使读者明白原著含义,译者可以根据自己的理解,对译文作适当阐释。尽管“阐译”法是否完美无缺,尚可讨论,但为学者们树立了一个榜样,说明理论可以突破,学术是应该创新的,我们不能总是亦步亦趋地跟在他人后面,唯洋理论是从。

许国璋教授主编的《英语》(四册)具有鲜明的实践性和可操作性,可以说是为中国英语学习者度身定制的,因此自1963年发行以来,一直受到普遍欢迎,广泛用作大学教材、自学教材、培训教材,经修订后,到1996年已重印40余次,民间俗称为《许国璋英语》。“文革”后的“外语热”中,《许国璋英语》独领风骚,街头巷尾,提起英语学习,言必称许国璋。许国璋英语教材前后印发几千万册,盛行中国达三四十年,对我国几代人的英语学习,产生了难以估量的影响。如今,由于时代的变迁,当年的轰动不再,但其倡导的科学性、实用性、知识性等原则,将惠泽后世,成为英语教材编写的圭皋。

许先生不但富有才情和创新精神,在很多方面为中国学界做出了重大贡献,而且他崇高的精神境界和职业操守,也为广大学人树立了榜样。他把金钱看得很淡,虽然教材的稿费不菲,但他大多用于资助困难学生和同仁,他甚至还把留在国外书店、当时显得非常金贵的一点外币,也给了在当地进修的学生拿去买书。外出讲学,他常拒收讲课费,说是各校都有困难,招待我们已经不容易了,不能再收费。他生活极其俭朴,家里没有一件像样的家具,厅堂里唯一的“摆设”,是一张陈旧的八仙桌和几条靠背椅。据他孙子回忆,他卧室的“双人床”也是学校宿舍楼两张单人床拼起来的,他在这张床上睡了数十年,直至去世。他安于清贫,精神上却非常充实,孜孜矻矻,专心治学,垂暮之年仍不断追求新知,自述“九时睡,四时起,读书到七时,稍进食,写文到十时,亦不甚倦”。还常以自身体验勉励青年,要“有做学问的欲望,有追求知识的志趣。我今年75岁了,仍兴致勃勃地看新书,每天都吸收新的知识,新的思想,享受智力增进的快乐”。他的经济状况,被宿舍楼旁摆摊的小皮匠注意到了,传来话说“大名鼎鼎的许国璋,每月的收入还不如我小皮匠”。他听了不以为然,说:“他小皮匠有小皮匠的人生哲学,我许国璋自有我许国璋的人生哲学,我才不在乎呢!”

(节选自2016年11月2日《中华读书报》)

1.下列对作品有关内容的概括和分析,正确的一项是( )| A.他建树最丰的是人们所熟知的英语数学,但他晚年把探索的触角伸到了语言学、语言哲学、翻译等诸多领域,且多有成就。 |

| B.他主攻语言学和语言哲学,发表了一系列文章,其中,他给语言下定义,反对传统的“工具”说,大大丰富了语言的涵义,得到了同仁的认可。 |

| C.关于翻译的目的,他的看法是:在于便利不懂外文之读者,如不懂外文之读者读之不 懂,翻译者不能说尽到责任。 |

| D.他生活极其简朴,家里几乎设有一件像样的家具,厅堂里位于的“摆设”,是一张陈旧的八仙桌和几条靠背椅,他卧室的“双人床”也是学校宿舍楼两张单人床拼起来的。 |

| A.许国璋富有创新精神,用自己翻译题罗素《西方哲学史》片段为例证,从理论和实践两个方面简明清晰地阐述了自己的翻译新观点。 |

| B.许国璋先生不看重金钱,他辛苦编教材的稿费大多用于资助困难学生;他甚至还把当时非常金贵的外币,也给了在当地进修的同仁拿去买书。 |

| C.许国璋先生精神上非常充实,孜孜矻矻,专心治学,还常以自身体验勉励青年要“有做学问的欲望,有追求知识的志趣”。 |

| D.许国璋先生乐干接受新知识,新思想,虽热年过七旬仍兴致勃勃地看新书,享受智力增进的快乐,借此延年益寿, |

| E.许国璋先生有崇高的精神境界和职业操守,安于清贫,不理睬小皮匠的讥讽,认为做学问比挣钱更重要。 |

材料一:

机器人新闻是使用算法自动从结构性数据中生成的新闻,这种依赖数据生成新闻的程序一旦开发出来就可以高速生产出海量的内容。所谓机器新闻写作是一种自然语言生成引擎,利用算法程序,通过采集大量的各种题材及高质量的数据,建立各种分类的庞大数据库,借助人工智能(AI)实现从数据到认识、见解和建议的提升和跨越,最后由机器自动生产新闻。由此可见,机器人新闻的一个最明显的特征是自动化,因此也可以称之为自动化新闻。

目前热度正居高不下的机器人以其强大的精准性、时效性和数据挖掘能力在新闻领域中脱颖而出。通过“多、快、好”且本来就备受关注的新闻消息吸引并锁住大众,机器人新闻俨然成为了媒介抢占市场的一把利器。

紧随着西方国家将机器人应用于新闻生产的成功实践,近几年来,把机器人撰写新闻稿件应用于新闻生产过程也在国内新闻生产领域得到了极高的重视和推广,并在体育、财经、地震报道等领域取得了巨大的成就,完成的报道也主要是那些标准化程度较高的消息、快讯等新闻题材。

(摘编自《机器人新闻:开启新闻生产模式新样态》)

材料二:

最先出现的腾讯梦幻写手,第一次将AI(人工智能)写稿机器人应用于国内新闻生产中;新华社推出的“快笔小新”则是开启了央媒机器人写稿的先河;今日头条的“张小明”让写稿机器人的技术水平提升到了2.0的时代。其它的如阿里巴巴与第一财经、南方都市报等都争先恐后地加入到利用机器人生产新闻过程的大潮中,并推出了自己的新闻机器人“DT稿王”和机器人“小南”。人工智能机器人可以促进传媒业传统思维的转化、采编流程的优化以及内容结构的深化,日渐成为新闻生产过程的最佳触媒。

人工智能在目前还没有办法取代人类的创造力和思辨能力,但人工智能在数据的处理能力和处理速度上的优势是传统记者所无法比拟的,物联网时代的海量传感器可能使媒体面临更多的大数据挖掘报道,这将使机器人新闻的优势持续扩大。

同时,机器人新闻可以用来满足受众的个性化阅读需求,人工智能也能轻松地对每个用户的阅读习惯进行分析,进而生产定制化的新闻产品。

那些重大的与人们切身利益相关又无法通过实时直播传输的讯息,比如初发地震、突发性洪涝灾害等专业新闻媒体可能无法实时记录的场景,对于机器人新闻来说并不值一提,通过实时数据检测和数据分析,算法会自动识别、筛选和数据处理,在几秒钟的时间内将消息发布和传达给受众,并且精准、有效。

(摘编自《新闻写作机器人将被普遍应用》)

材料三:

目前的AI写作还处于初级阶段,但是它背后的潜力依然让“靠写字谋生”的笔者不能平静。如今,业内都在讨论AI的“奇点”,“奇点”可以理解为AI从目前的弱人工智能变成强人工智能。李开复认为,从目前的弱人工智能到强人工智能(如同人类可以推理和解决问题的AI)需要漫长的时间,但是从强人工智能到超人工智能(超越人类的智慧)可能仅仅需要一天的时间。

虽然当下,写作者还可以惴惴度日,但高枕无忧的写作时代已经结束了。如果奇点真的来临,作为写作者的人的价值真的毫无存在的必要了吗?

雨果科幻文学奖获得者,《北京折叠》作者郝景芳给出了她的思考:“在未来,工厂机器流水线留给机器人,人会以更加富有创造性的方式与流水线竞争。人的独特性会体现出来:思考、创造、沟通、情感交流;人与人的依恋、归属感和协作精神;好奇、热情、志同道合的驱动力。”人和机器人最大的差别不是计算能力和文字转化,而是人的情感、道德内核以及对现实世界的观察与思索。你给AI再多次的训练,它也只不过是更改一个个值对应的函数和概率,却理解不了这些值背后的含义,更不用说从海量信息中挑选出有价值的信息来作为新作品的题材了。创造者的个性化思考才是文字作品的价值所在!

(摘编自《机器人书写时代到来,营销行业将被彻底颠覆》)

1.下列对材料相关内容的理解述说,正确的一项是| A.机器人新闻起源于西方国家,广泛运用于国内新闻生产领域,俨然成为媒介抢占市场的一把利器。 |

| B.人工智能的优势显而易见,尤其是在大数据时代,机器人新闻的优势还将持续扩大,但目前人工智能还无法替代人类的创造力和鉴赏能力。 |

| C.人工智能可充分利用其数据处理能力的优势,分析用户的阅读习惯,从而生产完全满足用户个性化需求的阅读产品。 |

| D.人工智能的出现意味着写作者高枕无忧的写作时代已经结束了,但写作者作为人,仍然可以凭借自己的独特性与人工智能写作展开竞争。 |

| A.材料一和材料二中,都写到了国内媒体对机器人新闻的重视,但前者重在介绍机器人新闻写作新样态,后者重在介绍新闻写作机器人的应用情况。 |

| B.机器人新闻,具有“多、快、好”的特点,主要在体育、财经、地震报道几个领域取得了巨大成功,正在不断满足受众的个性化阅读需求。 |

| C.“奇点”的来临虽然对写作者产生了巨大的冲击,但人工智能并不理解那些数值背后的含义,更缺乏写作者的个性化思考。 |

| D.人工智能不仅可将人从日常繁重的写作流水线上解脱出来,而且还可以促进人以更富有创造性的方式与流水线竞争。 |

曹操《短歌行》(其一)中有“月明星稀,乌鹊南飞;绕树三匝,何枝可依”四句。历来对此四句的理解不甚相同,多认为这是比喻犹豫不定的人才在三国鼎立的局面下一时无所适从。笔者认为,诗中的乌鹊当偏指乌鸦,《汉语大词典》释“乌鹊”,其一义即指“乌鸦”。“乌”既与王业有关,曹操这里所慨叹的当指统一全国的王业未能成就。清代的王尧衢阐释这首诗说:“以”明明如月‘而恨不能拾取,遂忧之不忘,则其暗奸天位之心久矣。……月明则星稀,非乌鹊飞之时也,以故绕树三匝而无所依托,则英雄无用武之地矣。……孟德以倾汉为心,其借口周公,不异王莽。”(《三曹资料汇编》第28页,中华书局1980年版)这说明了曹操以乌鹊南飞而无所依托来比喻自己不能完全夺取占有汉家的王业。

苏轼《赤壁赋》有意引用《短歌行》的诗句并云:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?……此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舢舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横梨赋诗,故一世之雄也,而今安在哉?”

受苏轼的影响,在《三国演义》中,罗贯中便有意安排曹操横槊赋诗的故事情节,并借小说中人物刘馥之口阐释这四句诗:“‘月明星稀,乌鹊南飞;绕树三匝,何枝可依?’此不吉之言也。”罗贯中显然以“乌鹊南飞”等句象征曹操南征失败,未能实现统一大业。毛宗岗对这一节加以评论道:“苏子瞻《赤壁赋》亦引此四句,以为孟德之困于周郎,盖南飞而无可依,正应其南征而无所得耳。”结合毛氏的评语可以看出罗贯中有意把“乌”意象与王业联系起来。再如清赵翼《赤壁》诗云:“乌鹊南飞无魏地,大去有周郎。”也表达了类似的看法。

《短歌行》究竟写于何时,因乏史料佐证,目前难以确定。《赤壁赋》、《三国演义》、《赤壁》诗说它写于赤壁之战时,尽管是出于文学家的想像和推测,但他们都有将“乌鹊”与统一全国的王业联系起来的倾向,将“乌鹊南飞”等句视为曹操王业未能成就的征兆的意图是明显的。

1.上文议论的主要问题是 ( )| A.批驳历来对《短歌行》的错误理解。 | B.《短歌行》的写作时间和“乌鹊”一词的落实。 |

| C.历代文学家引用《短歌行》的目的。 | D.《短歌行》中“乌鹊南飞”等句的含义。 |

| A.历来多认为,这是比喻犹豫不定的人才在三国鼎立的局面下一时无所适从。 |

| B.《汉语大词典》释“乌鹊”,其一义即指“乌鸦”。 |

| C.古代文学中乌鸦的出现可以预示王业的归属。 |

| D.王尧衢、苏轼、罗贯中和赵翼对这几句诗的阐释和引用。 |

| A.《赤壁赋》、《三国演义》、《赤壁》诗把《短歌行》的写作时间定为赤壁之战时,这是文学家的想像和推测。 |

| B.毛宗岗的评论旨在揭示《赤壁赋》中引用《短歌行》的意图和罗贯中有意安排曹操横槊赋诗这一情节的目的。 |

| C.作者对《短歌行》中“乌鹊南飞”等句的理解与苏轼、罗贯中、赵翼的观点完全一致。 |

| D.在本文中,作者不仅对《短歌行》中“乌鹊南飞”等句的理解发表了自己的看法,而且阐明“乌”作为王业的意象由来已久。 |

材料一:

中兴通讯被美国制裁一事引起了很大的轰动,此事虽已发生了一段时间,但热度不减。被奉为中国高科技发展龙头和先驱的中兴,被美国的一纸禁令就扼住了喉咙,戳到了整个行业的软肋。

以集成电路为例。据海关总署数据,截至2017年10月底,中国集成电路进口金额已高达2071.97亿美元,同比上涨14.5%。同期,中国原油进口额为1315.01亿美元,中国芯片进口已是原油的1.57倍。2017年我国集成电路进口量近3770亿块,同比增长10%,约为同年我国产量的2.4倍,由此可见自给率很低,尤其是在高端领域,中国目前完全依赖进口。另外一组海关总署的数据显示,2016年中国集成电路进口额高达2271亿美元,连续4年进口超过2000亿美元,同时集成电路出口金额仅为613.8亿美元,贸易逆差达1657亿美元。

(数据来自《2017-2022年中国集成电路行业深度调研及投资前景预测报告》)

材料二:

芯片技术已经发展了几十年,复杂程度不可同日而语。芯片行业的投资非常大,研发周期极长,投资回报率低,投资风险大。而芯片工业是建立在一次次迭代上,每次迭代有收益,然后用收益支持下一次迭代。目前美国芯片的工业水平是依靠过去几十年挣来的钱持续投入达到的。但是我们现在必须直接追到相近的水平才能开始赚到钱。算上通货膨胀,这个投资额是个天文数字。

——国内自研CPU参与工程师 张健

中国有自己的显著优势,比如正在大力实施“中国制造2025”、拥有庞大的市场等。中国在芯片等高技术领域发展速度极快,未来10年到20年,将有望补齐短板,进入第一梯队。

——北京邮电大学教授 张平

中国集成电路与国外最高水平的差距由5代缩短到2代,由20年缩短到5年。

——清华大学微电子研究所所长 魏少军

材料三:

未来中国能否破解“缺芯”之痛?专家指出,既不能妄自菲薄,也不能夜郎自大、掉以轻心。

在中科院微电子所所长叶甜春看来,中兴事件给中国敲响了一记警钟。现在必须统一思想,摒弃“造不如买、买不如租”的做法,痛下决心、坚持不懈把关键技术设备掌握在自己手上,否则会持续受制于人。

得益于中国集中力量办大事的体制优势、资金优势和市场优势,一些芯片制造、设计公司正逐渐转向中国,半导体行业高端人才也不断向中国汇聚。截至2017年底,我国在建的12寸芯片厂,共有12个公司、15个项目,总计产能为81万片/月,其中51.5万片/月(63.6%)为外资或合资。

在建项目分布如下

(选自《如何破解“缺芯”之痛?》,有删改)

材料四:

4月18日,中国计算机学会青年计算机科技论坛(CCF YOCSEF)在京举办了一场主题为“生存还是死亡,面对禁‘芯’,中国的高技术产业怎么办?”的特别论坛。

在论坛上,中科院院士、中国计算机学会(CCF)名誉理事长李国杰强调:“芯片的研发和生产水平反映的是国家整体的科技水平。可怕的不在于差距,最大的问题是我们有没有掌握主动权。”追赶需要时间,但摆脱受制于人的局面不是没有希望。呼吁最多的是,中国对于自主研发元器件的推广利用力度还应进一步加大,要给国产芯片试用和迭代的机会。李国杰,中科院计算所研究员、龙芯处理器负责人胡伟武,中国计算机学会(CCF)秘书长杜子德等均在发言中表达了这一观点。

从长远看,人才的培养和储备是绕不过去的关卡。多位与会人士指出,国内计算机专业过于注重应用,轻视基础教育。从专业设置看,计算机专业对于系统结构和芯片等基础方面的培养能力较弱;从待遇上看,芯片研究人员的收入较从事人工智能等应用类领域研究的低不少;而在人才考核机制上,因为芯片研究领域发论文难,研究人员在各类人才评选中处于劣势。

(《通信世界》杂志2018年第12期)

1.下列对材料的理解,不正确的一项是| A.我国集成电路进口金额已连续五年超过2000亿美元,贸易逆差金额巨大。 |

| B.中国有着自身显著的优势,大量芯片企业和高端人才不断向国内聚集,但追赶世界先进水平还需要时间。 |

| C.在“青年计算机科技论坛”上,与会专家都认为应该给国产芯片试用和迭代的时间和机会,以摆脱芯片受制于人的局面。 |

| D.我国的计算机专业过于注重应用,而对于基础性较强的系统结构和芯片等方面的教育不够重视。 |

| A.美国政府对中兴通讯的制裁,戳到了中国整个芯片行业的软肋,说明中国在芯片的关键核心技术领域长期受制于人。 |

| B.美国目前芯片工业水平是建立在一次次迭代的基础上的,每次迭代都有收益,中国如果直接追到与美国相近的水平,那是不可能有收益的。 |

| C.“中国制造2025”等政策的实施将使芯片产业快速发展,未来十年,中国就能达到世界水平,集成电路领域甚至可以实现超越。 |

| D.中国体制有利于集中力量办大事。目前我国已经形成一条以上海、成都、合肥、南京为主,涉及10个城市、12个公司、15个项目的芯片产业带。 |

材料一:

在数字化阅读已经很发达的今天,纸质图书仍受到一半多读者的青睐,这说明传统的纸质图书仍然具有生命力。“回归纸质图书是一个世界性的潮流,美国、英国、法国目前都出现了类似的趋势,这些国家电子书的销售放缓,而纸质图书的销售稳步增长,中国也同样如此。数字化阅读虽然具有快捷方便的特点,但只适合快速的碎片化的浅阅读,传统的纸质阅读更适于系统的体系化的深阅读。读者对深阅读的需求不会消失,因此纸质图书就不会消失。

(摘编自《第十四次全国国民阅读调查》)

材料二:

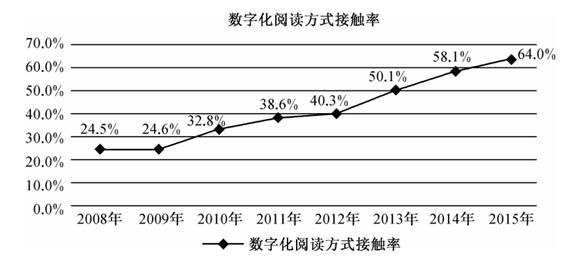

中国新闻出版研究院公布了第十四次全国国民阅读调查的主要情况。调查显示,2016年我国成年国民各媒介综合阅读率为79.9%,较2015年的79.6%略有提升,数字化阅读方式的接触率为68.2%,较2015年的64.0%上升了4.2个百分点,图书阅读率为58.8%,较2015年的58.4%上升了0.4个百分点。2016年我国成年国民人均图书阅读量为7.86本,较2015年增加了0.02本。2012年至今,大众喜好图书种类的选择基本稳定,“文学”“历史”“日常生活”“心理”和“经济/管理”占据前五位。

(选自《人民日报》2017年4月19日12版)

材料三:

运营知名网络文学平台的阅文集团此前发布研究报告称,超七成移动端数字阅读用户为26岁以下的年轻人,其中“90后”用户占比为42%。该报告认为,选择此类阅读模式,“年轻人拼的就是速度”。一些网友坦言,日常选择“碎片化”阅读也是出于无奈,这与工作过于繁忙、生活节奏过快有关,平常只能在上下班的地铁、公交车上刷刷微博、扫一眼微信公众号,阅读“碎片化”很难避免。但也有网友并不排斥这种“碎片化”。网友“满垛十七”留言认为,“我反思自己天天刷微博、刷公众号,然而有一天回头看摘抄本,猛然发现很多有意思的观点和好文章,都是我在‘碎片化’阅读里收集来的。”

(摘自新华网《“全民阅读”巳趋数字化碎片化》)

材料四:

上海市新闻出版局昨天发布的2017上海市民阅读状况显示,调查报告显示,手机是数字阅读的首选工具,数字阅读几乎全民参与。自2013年至今,在“手机”“网络在线阅读”“iPad/平板电脑”和“电子阅读器”四大数字阅读常用工具中,“手机”在今年八个选项中占比高达50%,不断拉开与其他数字阅读载体的差距。数字阅读的付费意愿上升,“只看免费的”比例逐年下降。业内人士分析称,这表明数字阅读以其检索便捷、定位准确满足了读者需要,改变着阅读习惯;如果阅读物的题材类型符合口味,内容质量上乘,形式丰富多样,更新速度快,价格合理,性价比高,独家首发,广告少而阅读体验好等,阅读者接受付费数字阅读会是一个必然趋势。有专家提醒,数字阅读的缺陷仍有待改进。“容易导致视觉疲劳”连续六年排在数字阅读的缺陷榜第一位。

(摘自《文汇报》2017年8月4曰)

1.下列对材料二及图表相关内容理解,不正确的一项是| A.从2008年到2016年,我国数字化阅读方式接触率逐年上升,说明利用电子设备阅读的人越来越多。 |

| B.从2013年起,数字化阅读的比率超过一半,已经超越图书阅读率,成为最重要的阅读方式。 |

| C.同2015年相比,我国国民阅读率、人均图书阅读量均有增加、但是喜好阅读图书的种类变化不大。 |

| D.相对于传统的图书阅读形式,2016年同2015年相比,数字化阅读方式的接触率增长更加迅速。 |

| A.有些国家电子书销售放缓,纸质图书的销售稳步增长,主要是因为大多数人更喜欢读纸质书。 |

| B.人们选择“碎片化”阅读有时是出于无奈,工作过于繁忙、生活节奏过快是其中主要的原因之一。 |

| C.纸质书适合系统的体系化的深阅读,喜欢纸质书的都是年龄大的人,喜欢数字化阅读的多是年轻人。 |

| D.从上海市民阅读状况调查报告显示,自2013年至今,手机阅读在数字阅读中所占比率最大。 |

| E.数字阅读的付费意愿上升,主要原因是数字化阅读满足了读者需要,改变了人们的阅读习惯。 |

材料一:

我国首部为传统中医药振兴而制定的国家法律《中华人民共和国中医药法》12月25日诞生,为继承和弘扬中医药、促进中医药事业健康发展提供有力法律支撑。

(摘编自新华社报道)

材料二:

国家卫生计生委副主任,国家中医药管理局局长王国强指出,一年来,不断激发中医药“五种资源”的潜力与活力,促进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化以及对外合作与交流协调发展,并取得了新成效.在中医药服务能力持续提升方面,国务院医改领导小组向全国推广加强基层中医馆建设、合理确定中医按病种支付标准、中医门诊诊疗服务纳入首诊范围、创新中医诊疗模式等经验。各地也进行了大胆的探索实践,比如江苏试点公立中医院人员编制备案管理;河南2家中医医院入选全省重点建设的6个区域诊疗中心规划;云南总站推广绥江县中医药进家入户的经验等。

一年来,以全方位全周期保障人民健康为出发点和落脚点,人民群众对中医药服务获得感不断增强,包括人民群众获得中医药服务的途径更加丰富,内容更加多样等。

(摘编自《中国人物》)

材料三:

东汉末年,华佗创制了麻醉剂“麻沸散”,开创了麻醉药用于外科手术的先河。屠呦呦凭借“青蒿素”的发明摘得诺贝尔奖,这一抗疟药物拯救了全球数百万人的性命;里约奥运会上,泳坛名将菲尔普斯身上的火罐烙印让世界了解了“中国印”。近年来,“中医热”不断掀起风潮。

中医药有着数千年悠久历史,是中华民族的瑰宝,也越来越受到世界各国的重视和欢迎。正在莫斯科召开的世界传统医学国际展览会上,中国展团受到越来越多的关注。莫斯科国立谢切诺夫第一医科大学教授、论坛学术负责人济洛夫就认为,仅靠西医疗法在治疗一些疾病时存在明显不足,要是有效地对病人进行诊疗,需要借鉴东方国家历史悠久的传统医学。

目前中医药已传播到183个国家和地区,中国与外国政府、地区和国际组织签订了86个中医药合作协议,中国政府已经支持在海外建立了10个中医药中心,建设了一批面向“一带一路”国家的国际交流合作基地,为搭建高水平中外中医药合作平台迈出了坚实的一步。

随着针灸等中医疗法在越来越多的国家和地区获得认可,中药的潜力也有望通过现代医学技术和标准被进一步发掘。世界传统医学体系国际论坛期间,一些专家认为,以青蒿素为例,它的研发过程与中医药传统的“煎煮熬”截然不同。从药材筛选提炼、临床试验、结晶获取、结构分析、人工合成直至新药研发,现代医学技术和标准发挥了重要作用。这也说明中西医药各有所长,两者有机站台、优势互补,将具有更大开发潜力和更好发展前景。通过加强中医药科技规划和项目的统筹等多种措施,中医药将更具“国际范儿”,也必将更多造福人类。

(摘编自《邢台日报》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是 ______| A.《中华人民共和国中医药法》是一部为振兴传统中医药而制定的国家法律,它对中医药的发展具有里程碑意义. |

| B.近年来,中医药在医疗保健、科研教育、对外交流等方面取得了新的发展和新的成效,人民群众对医药服务的提升也有切身体会。 |

| C.俄罗斯医学教授济洛夫呼吁借鉴历史悠久的中国传统医学进行诊疗,因为他认为西医疗法治疗一些疾病时有明显的不足。 |

| D.中医药是中华民族的瑰宝,在新的历史时期,越来越受到国际社会的重视和欢迎,中国和世界在中医学上的交流合作正在不断深化。 |

| A.坚持以人为本,以保障人民健康为出发点和落脚点,实现中医药成果人民共享,是中医药发展必须遵循的一基本原则。 |

| B.从华佗的“麻沸散”开创麻醉药用于外科手术的先河到屠呦呦凭借发明“青蒿素”获得诺贝尔奖可以看出,中医药一直走在世界医学的前列,引领世界医学的发展。 |

| C.中医药具有重视整体、注重“平”“和”、强调个性化、突出“治未病”、使用简便等五大特点,这是世界上其它医学所不具备的优势。 |

| D.中医药与国际上的合作正在不断深化,目前中国政府已与世界上100多个国家和地区签订中医药合作协议,建立了中医药中心,并将中医药传播到这些国家和地区。 |

| E.屠呦助利用与中医药传统截然不同的方法研制“青蒿素”获得成功,说明中医药如果能打破藩篱,博采众长,将会有更好的发展。 |