材料一:

往返4000多公里的超远距离通信,时延36毫秒内,依靠虚拟仿真和5G技术,南京航空航天大学教授田威把曾经只能是空想的飞机制造实验教学变成了现实——4月9日,以“识变、应变、求变”为主题的中国慕课大会在京启幕。在现场教学展示环节,田威用一根网线串起了一场三地三校同时完成的飞机大部件装配实验。

作为互联网发展的产物,慕课自诞生起就被寄予了打破传统教育时空界限和学校围墙、催生新的教育生产力的厚望。慕课带来的教学组织形式、学习方式和管理模式的变革,正为不同层次、不同类型的受教育者提供个性化、多样化、高质量的教育服务。会上,教育部副部长钟登华透露,如今,我国慕课数量和应用规模居世界第一,共计2亿多人次“打卡”慕课学堂,较2017年增长2.7倍,上线慕课数量约12500门,增加近3倍;国家精品在线开放课程数量增至1291门,增加1.6倍。同时,覆盖所有专业门类的慕课体系正在建立。

(摘编自《中国慕课:跑出速度创新标准》,《光明日报》2019年4月11日)

材料二:

朱春俐在《国内慕课学习的调查研究》一文中,选取了六大慕课平台上共1051门课程作为观察样本,观察其所属专业学科。又从1051门样本课程中选取出各平台上关注度最高的5门热门课程,共计28门课程(其中有2门重复课程),观察其所属专业学科。得到以下信息,如图:

(摘编自朱春俐《国内慕课学习的调查研究》)

材料三:

据报道,今年,教育部将出台《在线开放课程建设与应用管理办法》,推进“亚欧会议慕课网络行动”,充分借助“互联网+教育”“智能+教育”,支持国内慕课平台横向联合,推动更多慕课上线国际著名平台。

经过量的积累,我国慕课已经进入质的提升阶段,但是还存在诸多问题。许多慕课平台堆积大量教学视频资源,与传统课堂的“满堂灌”并无本质差异。对此,授课者必须做到以学习者的需求为中心,明确教学目标、优化教学设计。其次,要注重在线测量和数据分析,探索在线教育规律。高校可以利用大数据和数据挖掘等技术,在线测量和分析师生的教学行为和轨迹,发掘学生学习困难和进步因素;促进因材施教,提升教学质量。同时,进一步开展慕课跨机构、跨部门合作,才能释放全新活力。在国内,近来创业创新类慕课较为热门,高校也可积极寻求机会与各类企业合作,为学生创造锻炼机会。

(摘编自骆蓉《把慕课打造成提升高等教育质量的“金课”》,《光明日报》2019年4月4日)

材料四:

在中国慕课大会在,腾讯公司副总裁王巨宏首倡“未来+教育”概念。这是一套从底层信息基础设施,到智能应用引擎、优质内容平台层面,全面服务“以人为本,面向未来”的人才培养新模式。产学协同育人,共建优质的教学内容,持续为智慧教育提供资源,腾讯TAPD技术团队深入高校,将腾讯敏捷开发工具、方法与实践文化融入高校软件工程课程平台,致力于培养更多软件工程人才。经由产学研协同创新,共同探索科技与教育的深度融合,打造智慧教育的技术引擎。

(摘编自《腾讯王巨宏:“未来+教育”,以智能技术助力人才培养新模式》,《消费日报网》2019年4月11日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.在中国慕课大会上,田威教授依靠虚拟仿真等新科技,串起了一场三地三校同时完成的飞机大部件装配实验,使曾经的空想变为现实。 |

| B.慕课的产生打破了传统的教育时空界限,打破了传统的教学组织形式、学习方式和管理模式,可为受教育者提供更个性、多样的服务。 |

| C.文学、教育学、历史学、经济学所属学科数在28门热门课程学科数中所占的比例要高于它们的课程数在全部样本课程中所占的比例。 |

| D.工学和理学的课程数占全部样本课程的比例之和约为50%,这与工学和文学所属学科数占28门热门课程学科数的比例之和一致。 |

| A.在与2017年慕课的发展情况作对比时,材料一运用多个数据,有力地证明了如今我国慕课数量之多、发展速度之快和应用规模之大。 |

| B.在当下互联网时代,大数据等技术对教学有极大的指导意义,在这种技术指导下的教学成效一定比传统教学好。 |

| C.腾讯的“未来+教育”概念是一种全面服务于新时代人才培养的新模式,包括从底层信息基础设施,到智能应用引擎等多个层面。 |

| D.腾讯提供产业资源与技术,融入高校课程平台,与高校共同研究科技与教育的深度融合,为教育的智能化升级助力。 |

相似题推荐

进入

院子里有一棵朴树,是从什么地方移植过来的,已经显出苍老之相。为了防止倒伏,工人们在树干上钉了许多大钉子,用木架支撑着。几次下来,一个树干就集中了不少锋利的钉子。早先叫了工人来拔过一次钉子,无奈扎得太深,有一枚钉子的头拔了出来,身子却永远留下里边。这让我很不舒服。一日,见到一架木梯,便找来羊角锤、老虎钳,由自己来处理钉子问题。当几枚钉子成功地取出,从高处扔下,发出清脆的声响,我从摇摇晃晃的木梯下到地面,不禁满心欢喜。如果不是一个人感同身受觉得疼痛,对一棵树表示怜悯,那么这棵朴树至死都是身怀钉子——一棵有能力长到摩天的大树,对于扎入体内的钉子,居然无能为力,只能靠不断壮大自己的方式,使钉子变得渺小。

钉子是最易于进入对方内部的一种物质,它尖锐、坚硬,一有来自外在的力量,就突兀而起,紧紧咬住一个地方不放,而要拔出来又特别困难。也许那个钉钉子的人也觉得不妥,想着日后要把它拔出来,但时日一过,往往忘得一干二净。

今日的木匠已经不是鲁班的传人了,他们荒疏了

钉子是机械的产物,各种形式的钉子天文数字般地生产,天文数字般的房屋正在装修,如果像旧日木匠那般,速度会慢的让人受不了——尽管慢生活会使人放松,但是慢到做了两年还没完结,就会让人怀疑慢生活的合理性。现在参观一些古建筑,讲解员说木料的组合找不出一枚钉子,参观者并不为之感动,并不觉得因此就有美感——他们对两种材料如何紧密地结合在一起并不在意,更不以为榫卯组合是一门艺术。如此,钉子的盛世就到来了。

越来越多的人用钉子一一枚小小的钉子居然有如此大的力量,它的身体钻入墙里,仅仅露出一个头,就可以挂一个沉沉的镜框,或者一袋重物。一堵墙就是一个储存器。钉子除了不占地面,又远离了地面的潮湿,使人觉得再方便、巧妙不过。人们会根据物的重量来选择钉子的承受度,粗细和长短是有比例的,各有不同的功能。会用钉子的人,分寸感很强,否则,不是太长打穿,就是太短不起作用。那时每家都有一把羊角锤,一面钉进去,一面拔出来。当人们拿起锤子时,钉子的价值就产生了。

和钉子不同的是螺丝钉,它不是直接进入的,,而是借助螺丝刀,螺旋式地进入。与普通钉子不同,它以慢速度进入,更坚韧有力,更有耐性,绝不迁移。慢在这个时候显示出了力量,如同一个人徐缓中进展的人生。上个世纪六十年代,螺丝钉被赋予革命性的含意——每个人都是渺小之至的,但钉在一处就可以产生作用,其中就含有了特定的意味。我几十年间服务于一个单位,不生游移之心。其中也受到这一理论的影响,它肯定了这个职业的价值,自行其道,是很有乐趣的。如今,时日匆匆,把这种观念吹老了。更多的人反螺丝钉的固定而行,不断地弃旧迎新,哪一个槽口也不能留他太久。这也使他们充满探魅的活力,不断探索前路,体验新鲜,感受陌生,挑战角色,直到一把年龄,才乐意稍稍驻足。像孔夫子,五十多岁,历聘诸国十四年,皆在奔走中,直到六十八岁回到鲁国。此时,他坐了下来,捶着已不灵便的腿,不走了。那么, 删《诗》《书》,系《周易》,作《春秋》吧。

以前我觉得树木是大地的钉子。它的生长是天意的,也许是风把种子刮到这里,或者飞鸟把粪便中的种子排泄到那里。它们生长起来后,抽枝散叶越发茂盛,风雨是撼不动的。就算雷劈火烧,也是原地生原地死。后来我的想法变了——拔钉子的人来,先挖坑,接着动用吊车,即便一棵树再蟠龙奇崛,

当然,大地最大的钉子是建筑,无数的水泥桩钉入地下,几十米,几百米,许多高层在这些桩上矗立起来,可扪星月。这些巨大的钉子展示了一个城市的繁华,人居其中感受到它的富足,还有拥挤、嘈杂,尤其是它的坚硬,使城市的柔和大为削弱,婉曲不再。人们在坚硬中生,坚硬中长、长居,已成了必然,就是见了电梯作垂直起降的坚硬气味,也习以为常。外出,到偏僻山乡欣赏老房子,全木质结构,气息安和,让人觉得和祖先近了,说好啊好啊。可是黄昏来了,回去的心就急切起来,没有人愿意住下,觉得还是城里的坚硬更让人快活。

在如同钉子一般疯长的楼市面前,那些阻碍房地产进展的人家理所当然被称为“钉子户”。钉子户的出现,多由拆迁补偿引起。顺从者都搬走了,余下的就是钉子户。有关部门为拔钉子费神费力,房地产公司干脆断水断电,使钉子户成为孤岛。岛上的人孤独和怨恨日长,但最终也不免妥协。当然也有胜利的,他们的要求被接受,尝到了作为钉子的快乐。可是无论如何,没有哪一个钉子户是屹立不移的。刘禹锡说过:“风行草偃,其势必然。”在汹汹的房地产开发的大潮里,一枚钉子实在是微不足道……

每当看到钉子,我都不由得想到,自己所处的天地间,有多少坚硬的钉子,正在深深地钉进去,又有多少钉子,正在拔出来。夜静更深,

(取材于朱以撒同题散文)

1.下列对文章的理解与赏析,不正确的一项是| A.作为文章的线索,“钉子”引发了作者丰富的联想。 |

| B.写为树木取出钉子,其主要目的是表现作者的怜悯。 |

| C.鲁班发明的榫卯组合工艺,属于传统慢生活的典型。 |

| D.处身城市而又向往山乡,是现代人心灵的两歧困境。 |

| A.榫卯:中国传统建筑、器具制造中的结构方式。榫,音sǔn。 |

| B.庖丁解牛:出自《庄子》,此处形容木的轻松。庖,音páo。 |

| C.虬干:此处形容像虬龙一样屈曲、盘绕的树干。虬,音qiú。 |

| D.万籁阒寂:形容所有东西都安静下来。阒:全,都;音jù。 |

4.写出螺丝钉“革命性含义”的具体内容。

5.作者写孔子的事例,是为了说明什道理?

6.“风行草偃”一词,出自《论语·颜渊》:君子之德风,人小之德草;草上之风,必偃。”请写出你对《论语》这句话的理解及作者在文中用以表达的意思。

有个搞笑的大师叫启功(节选)

文晓方

启功先生扬名不在于他是雍正皇帝八代玄孙,也不在他是北京师范大学的资深教授,在于他的书法艺术、古代书画碑帖鉴定和古文学研究。在这几个领域中,除了给人庄重深厚严谨脱俗感觉之外,和搞笑没有什么关系。不过启功老爷子确实搞笑,太搞笑了。

一、和自己搞笑

启功先生2005年去世,在结发妻子于1975年病逝不久,也就是他六十六岁时,自撰墓志铭:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”没有人像启功那样,提前27年用搞笑的打油诗给自己盖棺定论,如今这打油诗一样的墓志铭永久地凿刻在先生的墓碑上了。

说到死,就有鬼,鬼文化也是国学中的一大块。长江边上丰都鬼城也越来越火爆,不知先生是否去过丰都鬼城,但是他和鬼也搞笑,有诗曰:“昔有见鬼者,自言不畏葸,向他摆事实,向他讲道理,你是明日我,我是昨日你,鬼心大悦服,彼此皆欢喜。”一个“明日我”“昨日你”,把永不同轨的阴阳两界炫耀成一道彩虹。

身为雍正皇帝八代孙,启功先生拒绝爱新觉罗之姓,说爱新觉罗根本不是姓,是前清满族人部落的称呼,相当于现在住宅小区的称谓,坚持自己:“姓启名功”。凡有不明事理写信曰“爱新觉罗·启功收”者,一律不开封,并在信封上赫然写着“查无此人,敬请退回”,有好事者究问为什么,答曰:“不信,请人去派出所户籍处查,保证无此人。”

二、和工作搞笑

大学党组织积极发展党员,某教授申请加入,组织上准备接受他,想通过他来做老师们的思想工作,起到以点带面的效果。有领导走访启功先生征求意见。先生若有所思,没有对某教授给予正面点评,反而娓娓道来:“本来一棵树上好好待着几只鸟,结果树上不见得多了一只鸟,而可能所有鸟都飞走了。”来人遂心领神会去也。

启功先生从一职位上退下,竞争上岗的人数不少,替补人选一时难以定夺。相关领导问先生意见,先生本不想介入此事,半开玩笑回说:“不如抓阄。”一位竞争者听说后颇为不满,连夜造访质问:“如此大事怎能玩笑对待,岂不对我等太不尊重了吗?”颇有兴师问罪之状。先生立马回答:“怎么能说不尊重?西藏达赖、班禅转世不也要通过金瓶掣签这种抓阄方式来决定吗?”来者一时语塞,只好寒暄而去。

三、和学生搞笑

文革后北师大第一批研究生毕业,几个同学去拜访启功先生。一位四川籍同学说回四川大学谋职,先生自告奋勇说可以写一封推荐信,说着就退到小书桌提笔铺纸写起来。同学们继续聊天,没几句,先生已经写好。展开一读,竟是一片古朴典雅语言精美朗朗上口的骈体文,在座同学无不惊呼赞叹。先生徐徐说道:“这没什么,是我的强项,其实我最适合做一名专起草文书的僚员。”

一个博士毕业生回忆:1991年1月17日,美国向伊拉克宣战,是日正逢我博士论文答辩。答辩席上坐着北大、中国社科院的名流,气氛紧张,他不禁手心出汗。启功先生第一个向我提问,但却很突兀:“打起来没有啊?”我答:“打起来了!”全场哄堂大笑,气氛活跃,我也为之精神一振,对答如流,顺利过关。先生这也许叫玩世,但我理解先生,他把这些都视为仪式,在他内心深处有着真正的严肃。

四、和病痛搞笑

先生晚年,多有病痛,颈椎骨质增生导致头晕,开始不大去医院,一旦去了,搞笑打油诗也就来了。《沁园春·病》:

旧病重来,依样葫芦,地复天翻。怪非观珍宝,眼球震颤;未逢国色,魂魄拘挛。郑重要求,“病魔足下,可否虚衷听一言?亲爱的,你何时与我,永断牵缠?”多蒙友好相怜,劝努力精心治一番。只南行半里,首都医院,纵无特效,姑且周旋。奇事惊人,大夫高叫:“现有磷酸组织胺。别害怕,虽药称剧毒,管保平安。”

后来做了颈椎牵引术,躺在牵引床上,又作西江月:“七节颈椎生刺,六斤铁饼栓牢。长绳牵系两三条,头上几根活套。虽不轻松愉快,略同锻炼晨操。洗冤录里每篇瞧,不见这般上吊。”

启功先生也被人们称为大师,不知道值几多金银。每当听到有人尊称他“大师”,便说:“你们少说了一个‘反犬旁’。我是那个‘狮’。”说完向人做狮吼状。在我看来,他给后世留下了一片无边的心海和众多灿烂的汉字书法,而不是许多是是非非!

(选自《读者》2009年第9期)

1.下列对本文的分析和概括,不正确的两项是( )| A.启功先生是清朝皇族后裔,同时也是书法家、古代书画碑帖鉴定和古文学研究专家,更是一个具有幽默感的老人。 |

| B.启功先生和鬼搞笑的那首诗,表现了先生对鬼神的质疑与反对,表现了其不信鬼神的坚定的唯物主义立场。 |

| C.启功先生用树上的鸟的例子,委婉地表达了他并不赞同吸引某教授进入党组织的意见,可见启功先生的“搞笑”也是有原则性的。 |

| D.启功先生并不看重权势地位,同时他也曾用”金瓶掣签”的例子语重心长地劝诫过一些有情绪的同事,最后同事心悦诚服地接受了他的意见。 |

| E.启功先生给我们留下来的不仅仅是他学术上的巨大成就,更有其对世、对事、对己、对人的种种态度,这种精神上的财富,更加值得我们珍惜。 |

3.文章中说,“但我理解先生,他把这些都视为仪式,在他内心深处有着真正的严肃”,请简述你是如何理解这句话的。

4.从文章所写的启功大师“搞笑”的这些生活片段中,你有没有受到一些启发呢?请任选一点简要作答。

材料一:

随着我国城镇化进程的加快以及人民生活水平的提高,生活垃圾的总量也在不断加大。部分城市在市郊露天堆放垃圾,对天气、土壤、水的环境造成污染。大量餐厨垃圾与其他垃圾混合填埋或焚烧,产生有毒物质,威胁着居民健康,这种现象正在向农村地区漫延。

垃圾分类作为垃圾处理的前端环节,其作用早已得到世界的公认,分类收集不仅能大幅度减少垃圾给环境带来的污染、节约垃圾无害化处理费用,更能使资源得到重复利用。有人将垃圾称为“放错了地方的资源”,据保守估计,我国城市每年丢弃的可回收垃圾价值在300亿元左右。但我国的垃圾分类工作一直难以有效推进。相关调查显示,约四分之一的受访者认为垃圾分类效果不明显或完全没有效果。

(摘编自《垃圾变资源!这不是魔法,而是垃圾分类》,2017年4月5日新华网)

材料二:

笔者所在的小区,居民楼前三个垃圾桶分别表示出应放置可回收物、其他垃圾和餐厨垃圾。可是大多数居民还是把垃圾混杂在一起,一扔了之。问及原因时,有人说:“我辛辛苦苦分了类,环卫车辆却混在一起运走了,分类还有什么意义?”

这种现象可以说是屡见不鲜,垃圾分类处理是个复杂的系统工程,包括分类投放、分类收集、分类运输、分类处理,各个环节必须配套衔接,才能高效运行。分类投放是居民的责任,分类收集、分类运输、分类处理是政府的责任。分类投放的参与率和准确率较低,会影响垃圾分类制度的实施效果;而分类的目标和途径不十分清晰,后端分类处理不到位、不完善,又影响前端居民分类的积极性。

前不久,国务院办公厅转发国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》,给出了我国推进垃圾分类的总体路线图。但是,这一方案即便再科学合理,如果缺乏全民动员、全民参与,也难以由蓝图变为现实。我们应当认识到,生活垃圾虽然有资源属性,但污染属性更不可忽视。不按要求扔垃圾,并不只是“把资源放错了地方”而已,实际上,那就是随意丢弃污染物、危害环境的行为。垃圾分类是我们作为“污染者”的基本责任,责无旁贷。当然,各地政府同样不能以“居民没有分类”“缺乏资金”等理由拖延、观望,应当落实政府主体责任,坚持政府主导,根据本地特点,做好分类收集、分类运输、分类处理设施体系建设,同时制定完善的惩罚和奖励的政策措施。

随着生态文明建设的持续推进、国民素质的提升和垃圾处理设施的进步,普遍推行垃圾分类制度的条件已经成熟。重要的是,居民和政府快把自家的“门前雪”打扫干净吧!各负其责,各尽其力,形成合力,减量化、资源化、无害化的目标一定能够实现,垃圾分类前景可期。

(摘编自刘毅《垃圾分类应自扫门前雪》,2017年5月6日《人民日报》)

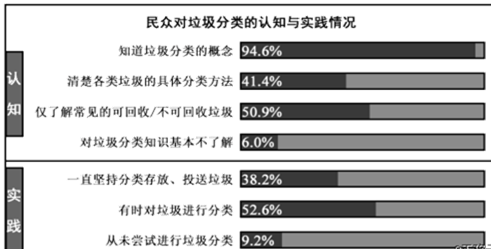

1.下列关于民众对垃圾分类认知与实践相关情况的理解,不正确的一项是 ( )| A.大多数民众都知道垃圾分类的概念,而50.9%的民众"仅了解常见的可回收/不可回收垃圾"。 |

| B.民众对垃圾分类的认知程度与实践情况大致吻合,基本不了解和从未进行分类的都是少数。 |

| C.有些居民不是缺乏垃圾分类意识,而是后端分类处理不到位、不完善,挫伤了他们分类的积极性。 |

| D.居民分类投放的参与率和准确率较低,是我国以往垃圾分类工作难以有效推进的主要原因。 |

| A.材料一揭示了垃圾分类的必要性和紧迫性,并对民众的认知与实践情况作了统计;材料二分析了垃圾分类难以有效推进的原因并提出破解之道。 |

| B.居民对垃圾分类的认知与实践制约着垃圾分类的实施效果,新闻媒体的宣传报道,有助于形成舆论氛围,增强居民分类投放、分类收集的意识。 |

| C.针对一些地方政府常以各种理由对垃圾分类工作拖延、观望的情况,《生活垃圾分类制度实施方案》 制定了完善的惩罚和奖励的政策措施。 |

| D.《生活垃圾分类制度实施方案》的发布,明确了我国推进垃圾分类工作的总体规划,具有重要的新闻价值,受到主流媒体的关注。 |

材料一:粤港澳大湾区2017年首次写入政府工作报告,2018年政府工作报告再次提出将出台实施粤港澳大湾区发展规划,并指出“全面推进内地同香港、澳门互利合作”。这意味着,粤港澳大湾区的建设将从此前的概念构想和规划阶段正式进入实施与落地阶段。

在合作领域方面,当前粤港澳在基础设施互联互通方面的合作已明显加强。如港珠澳大桥主体工程和三地的连接线工程已经全部完工,“一地两检”的通关模式也已经全国人大批准,广深港高铁预计将在今年全线通车。未来粤港澳三地可合作建设世界一流的港口和机场,还可加强互联互通和创新产业合作,例如三地可通过合作打造一条“广深港科技走廊”,实现协同发展。

(摘编自《粤港澳大湾区建设即将进入落地阶段》)

材料二:2016年,《香港怎么了?》一书引起了香港有识之士的反思。该书作者认为,虽然香港回归以来经济发展的成绩单颇为亮丽,但经济发展中的深层次矛盾依然突出。楼价高企、产业单一、贫富悬殊……面对全球发达城市经济体普遍存在的问题,面对日益加剧的区域竞争和阴晴不定的全球经济形势,特区政府顺势而为,在国家支持下寻求产业格局的变革。

在特区政府的大力推动下,香港发展创新及科技产业的氛围日渐浓郁,吸引越来越多国际顶尖科研机构在港落户。2016年,美国麻省理工学院在香港成立首个海外创新中心。在国家支持下,香港近年来积极对接内地各省份,在粤港澳大湾区产业格局和国家创新科技产业格局下努力寻找自身的新定位。2017年初,香港与深圳两地政府共同签署合作备忘录,宣布两地将在落马洲河套地区共同发展“港深创新及科技园”,打造香港历史上最大规模的创科平台。

(摘编自《香港回归20年:经济繁荣稳定把握新机迎挑战》)

材料三:

香港地区GDP及增速图表:香港回归20年GDP情况

(数据来源:香港特区政府统计处)

香港经济不俗的表现得到国际机构的高度评价。瑞士洛桑管理学院(IMD)近日发布《2017年世界竞争力年报》,香港连续第二年被评为全球最具竞争力的经济体。此外,近20年来,香港在多种国际排名中都取得不错成绩。据统计,到2017年,香港已连续23年被美国传统基金会评为全球最自由经济体。香港健康的财政状况、自由的贸易和金融、廉洁的政府、高效的监管等,都受到国际评比机构的赞誉青睐。

(摘编自中国经济网《数字见证香港经济澎湃活力》)

材料四:回归20年来,面对危机和困境,面对怀疑者的嘲讽和质疑,在中央政府支持和帮助下,在特区政府带领下,香港社会各界对“一国两制”能否确保香港繁荣稳定这一历史性课题,交出了令世人惊艳的答卷,香港以新的姿态继续闪耀在世界舞台。

在基本法保障下,香港保持原有资本主义社会、经济制度不变,生活方式不变,法律基本不变。香港特区依照基本法实现高度自治。世界银行发布的数据显示,香港在政治稳定、政府效能、规管质量、社会法治、贪腐控制等方面的指标,都远远高于回归之前,特别是法治水平的提升最为引人瞩目,香港在全球的排名从1996年的60多位大幅跃升至2015年的第11位。基本法维护了香港中外经济交融、中西文化交汇的特色,香港始终保持国际金融、贸易、航运中心的地位,并连续多年被有关国际机构评为全球最具竞争力地区。

(摘编自《回归20年:香港经济发展回顾与展望》等)

1.下列对材料相关内容的理解和概括,不正确的一项是| A.粤港澳大湾区两次被写入政府工作报告,意味着大湾区建设将实现从构想到实施的转变。 |

| B.《香港怎么了?》一书的作者对香港经济发展深层次矛盾的分析和判断,是不够理性和客观的。 |

| C.材料三表明,20年间,香港地区GDP2003年最低、2016年最高,增速最小的年份是1998年。 |

| D.香港回归20年,取得了令世人惊艳的成绩。世行发布的数据显示,香港法治水平的提升最突出。 |

| A.众多国际评比机构对香港财政、金融、法治等方面的指标给予高度评价,在一定程度上反驳了怀疑者的嘲讽和质疑。 |

| B.吸引国际顶尖科研机构在港落户、加强与内地科技合作等举措,对优化香港产业格局具有十分重要的意义。 |

| C.粤港澳三地如果加强互联互通和创新产业合作、打造“广深港科技走廊”,在不久的将来,就能为三地高校合作提供良好的契机。 |

| D.香港回归近20年来,始终保持国际金融、贸易、航运中心的地位,并连续多年被有关国际机构评为全球最具竞争力的地区,这些成绩的取得都是与基本法的实施分不开的。 |

材料一:

据调查,陕北贫困地区青壮年劳动力外出打工,流向本省的占67.7%,流向外省的占32.3%;外省区主要指与陕北相邻的银川、包头等地,当问及为什么不去沿海高收入地区打工时,约87%的受访者回答,发达地区工种技术含量高,担心自己不能胜任工作。就他们外出打工“所从事的职业”一项的回答中,从事建筑行业的装修、材料搬运、架子工等工种的人数占到64.3%,从事出租车司机、家政、电器维修等行业的占29.3%,从事个体经营的占6.4%。被调查对象中73.3%为初中文化程度,21%为小学文化程度。当城市经济开始转型发展,技术更新换代进一步加速之际,这部分外出打工者正在面临更加严峻的就业考验。贫困与受教育程度是紧密相关的,贫困导致受教育的质量和机会减少,受教育的程度低导致工作的机会减少,工作机会减少导致收入降低,陷入贫困的恶性循环中。教育扶贫是一种从根本上帮助贫困地区摆脱贫困的重要方法。

(摘编自徐晓雯等《精准扶贫的理念、困境与对策完善——基于能力贫困理论视角》)

材料二:

传统扶贫多为补贴等经济救助,一旦经济救助中断,还是无法保障贫困者的基本生活,因为他缺乏改善生活的可行能力。精准扶贫是我国新时期扶贫工作的亮点,它以真扶贫、杜绝返贫作为目标,这绝不是只靠扶贫资金的扶持,而是依靠可行能力的提升。职业教育是造血式扶贫的重要主体,它是培养产业所需技术技能人才的教育。据统计,我国职业教育年均毕业生近1000万人,有近70%的毕业生在当地就业,为贫困地区产业发展提供了有力的人才支撑。而且,职业院校是技术技能积累的高地,聚集了众多的专业师资和技术人员,可组建强大的产业扶贫专家团队和技术团队,为贫困地区产业发展提供强有力的技术支持。全国近80%的职业院校单独或联合组建了技术服务团队,为贫困地区开展技术服务。但不可否认,现阶段,部分地区职业教育教学基础设施、实训基地建设存在着一定的滞后性,部分地区由于资金的局限性,专业类型不全,不利于职业教育学生就业竞争力的提升,进而导致精准扶贫效果存在局限性。

(摘编自余克泉《精准扶贫,职业教育大有可为》)

材料三:

教育在美国的扶贫战略体系中扮演了重要角色。美国的教育扶贫政策覆盖了从学前教育到高等教育的整个教育体系,其中,既有从孩子一出生就可享有资助的“早期开端计划”,也有与年龄无关的社区学院免费政策。而且,职业教育理念渗透在各个不同的教育阶段,奥巴马政府对社区学院免费政策不遗余力的推动即是明证。此外,美国政府还通过颁布《中小学教育法》以及《不让一个孩子掉队》法案,规定联邦政府在帮扶弱势群体满足他们的教育需求方面有不可推卸的责任,通过投入更多的教育经费和教育资源,改善贫困家庭学生的受教育情况。

我国扶贫攻坚一直是重中之重,已有的教育扶贫政策在体系上还不够完善。学前教育虽然受到关注,但办学条件落后、学费昂贵等问题仍然存在。职业教育免费只针对贫困地区的学生,而他们也仅能申请中职免费。高职、本科及以上教育的贫困生能够申请助学贷款,但奖助学金的覆盖范围是非常小的。

(摘编自徐峰华等《美国教育扶贫政策述评》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.陕北贫困地区超过八成的青壮年外出打工选择本省,而不愿前往发达地区,主要因为对自身能力不够自信。 |

| B.外出打工者的文化程度严重影响其工种的选择,面对城市经济转型,文化程度低的打工者面临的压力巨大。 |

| C.从总体来看,陕北贫困地区青壮年外出打工者大多数从事的工作是技术含量低、劳动强度大的苦力活。 |

| D.要想从根本上阻止贫困的恶性循环,教育扶贫是一种重要方法,因为贫困与受教育程度紧密相关。 |

| A.精准扶贫与传统扶贫相比更能实现真扶贫,关键在于注重贫困者可行能力的提升,而不再依靠补贴等经济救助。 |

| B.扶贫攻坚一直是我国的重中之重,直面我国职业教育存在的一些短板,才能更好地发挥其在精准扶贫上的作用。 |

| C.职业教育具有多方优势,能为贫困地区产业发展提供人才保障与技术支撑,所以贫困地区要重视发展职业教育。 |

| D.材料一使用列数据的方式,客观反映了陕北贫困地区青壮年外出打工者受教育程度的情况,增强了论述的说服力。 |

材料一:

互联网这些年造了不少“网红”,从论坛博客,微博微信,再到最近很火的网络直播,互联网的“造红运动”一直与时俱进、各领风骚。“造红”也成为互联网的一项产业,被人诟病多年,也被人吹捧多年。

“网红”是一个鱼龙混杂的群体。回头看看这些年我们讨论过的“网红”们,有的是有真才实学,凭知识和观点吸引粉丝;有的是哗众取宠,靠乖张和暴戾吸引眼球;有的是有商业头脑,开了各种网店赚得盆满钵满;也有的是靠PS图片一步步嫁入豪门,成了所谓的“人生赢家”。在互联网上,这些不拘一格的“网红”成了很多网民的共同记忆。

而那些能真正脱颖而出,被人们发现、记住并口耳相传的“网红”,并不是因为他们拼命博眼球,而是因为与众不同的特色和品质。他们的走红带着鲜明的互联网代际特色,带着互联网技术升级的印记,带着互联网对传播和商业环境改变的时代烙印。

互联网是浩瀚的信息海洋,但这片海洋中有相当大一部分内容是重复的、无用的、垃圾的。看看今天的互联网产品,大量同质化的内容不但造成了资源的浪费,也造成了用户的审美疲劳,而最终会导致同一类型产品的整体性滑坡。对各路互联网创业人士来说,“网红经济”也能提供一些启示和思考。要打造能红起来的互联网产品,首先要感受互联网的时代精神。在这个追求个性、求新求变的时代,不能用日新月异的新技术生产一堆缺乏营养的旧文章,而是要时刻敏锐地学习、主动地沟通、适时地变化,与互联网的用户们保持同样的节奏和活力。

(摘编自于小唐《把“网红”做成时代印记》)

材料二:

(摘编自腾讯研究院)

材料三:

大眼睛,长头发,锥子脸,经过滤镜与磨皮的肌肤透出一种橡胶般的乳白……这样的照片在网络上走红,往往成为舆论关注的焦点。她们贴出自己的街拍照片,发表穿衣搭配心得,录制化妆视频教程,受到千千万万年轻男女的追捧,成为“网络红人”的中坚力量。

其实,当我们真正揭开网红身上美丽与欲望交织的画皮,就能够发现,真正想成为网红中的佼佼者,将人们的关注转化为财富,将财富转化为生活,也从来不是一件简单的事情。他们看似随意的清新照片,背后是无数个POSE、无数张废片、无数次修图。每个网红经营的畅销淘宝店,都是一天天早出晚归进货、上架、宣传构成的。想要红一阵子,一张手捧奶茶的清纯照片即可;想要红一辈子,则需要持久的网络曝光与信息输送。

“网红”为粉丝们提供的,不只是一张美丽的照片而且是一种生活的想象,一种超越平凡与庸常的想象。因而,当95后的年轻人大胆而直白地说出“我想当网红”的时候,他们表达的也并非只是对于整容出名拜金的顶礼膜拜,而是对那种看起来轻松又高端的生活的向往。而对于人生路刚起步的他们来说,成为“网红”,似乎是最简单便捷的一条道路。

我们到底应该追求什么样的“网红”呢?最近有媒体发布一系列女科学家精心装扮认真拍摄的肖像照、工作照,一样以微博7万余次转发、微信10万以上阅读获得了潮水般的追捧。“女科学家”“女学霸”那种呆板、无趣、容貌欠佳的刻板印象被彻底打破,或许比不上明星的大眼睛,或者“网红”的锥子脸,但她们的笑容,和实验中得出的数据一样漂亮,她们的身姿,和推导出的公式一样优美动人。不同于上一代对偶像的苦难化讲述,这些照片和故事,为人们塑造着新的生活想象:用才智与勤奋,可以获得美满幸福、受人尊敬的生活。她们,是这个物质充裕时代真正值得崇拜的偶像。

(摘编自薛静《除了“网红”还有什么能够崇拜》)

1.下列不属于“网红”不断产生的原因的一项是( )| A.“造红”是互联网的一项产业,且“造红运动”一直与时俱进。 |

| B.网红群体不拘一格,用各种方式推销自己。 |

| C.互联网对传播和商业环境的改变。 |

| D.网红被人诟病多年,也被人吹捧多年。 |