材料一:

山西汾阳贾家庄首届吕梁文学季,聚焦“从乡村出发的写作”主题,力求通过“返乡”和“书写”的互动,为现实实践提供思想资源与启示。随着乡村变革日益走向城乡交融发展阶段,乡村世界在新时代重焕生机和活力。与当前的火热现实生活相比,一些“返乡体”作品显得单薄和狭窄,仅仅沦为无力的“一声叹息”,或流于“空山”“留守”模式的套路化、标签式描摹,缺乏处理新经验、呼应新时代的能力。如果不能在更广阔的社会背景下考量乡土经验,作家很容易就在转型期失去最佳的观察和创作视角。

(摘编自文汇网)

材料二:

(数据来源:光明网)

被称为“返乡体”的知识分子返乡主题文章在各大媒体获得居高不下的关注度。这一互联网时代的产物,与其用“真实”形容这些文章内容,不妨说“返乡体”涉及的话题让公众的参与感更强——农村人和农村出身的学生都是农村问题的利益相关人,农村也是很多定居城市的人的乡愁。农村社会通常被当作中国的缩影,所以对农村、农民的讨论常作为对中国问题讨论的替代。学者孔德继认为部分文章存在闭门创作、立场先行、将乡村问题化和缺乏历史感等问题。他将“返乡体”置于社会变迁的背景下进行分析,从知识分子处境转变的角度探讨“返乡体”文章的生成逻辑。作者认为,近年来的社会阶层国化加速,通过知识和学历改变命运越来越难,恰是返乡知识分子的共同遭遇和重要的社会背景,既塑造着乡村,也催生了被边缘化的返乡知识精英们的写作实践。

(摘编自孔德继《“知识精英”的处境与“返乡体”的生成》)

材料三:

“返乡体”的创作主体是青年学者、媒体从业者、大学生,他们回到阔别许久的家乡,生发近乡情怯的乡愁,再自然不过。调查和访谈当然有技巧,但首先还是一个融入的姿态问题。如果没有一定时间的共同生活经历,即便是土生土长的“土著”,也未必能够得到乡里乡亲“掏心窝子”的对待。调查重要,但是调查的时候也要动脑子,不能听风就是雨。找到一个对村里各人和事都了如指掌的“明白人”,往往是可遇不可求的事情。即便如此,也不能完全依赖于“明白人”。陈云同志的“十五字诀”很值得参考:不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复。必须反复求证、多方印证,完成一张拼图、一盘大棋。

如果我们只是把“返乡体”当作一种文以载道、抒发乡愁的文休,那么任由情绪的宣泄和流淌,大可见怪不怪。如果我们要把它认真地当作反映乡村社会现实的文体,那么它除了情怀之外,还需要有更多的数据支撑、更科学的调查设计和更广泛的代表性。唯有如此,我们方能在田野村落中,脚踩乡间泥土,读懂真实中国。

(摘编自《中国青年报》)

材料四:

光明智库:“返乡体”文章里,对农村婚丧陋习、天价彩礼等不良社会风气多有反映。2019年中央一号文件特别指出:“对婚丧陋习、天价彩礼、孝道式微、老无所养等不良社会风气进行治理。”相关文件精神应该怎么落实?

贺雪峰:农村出现婚丧陋习、天价彩礼等不良风气,与乡土道德规范弱化有关。这些不良风俗让农民深受其苦。要落实文件精神除了政府倡导之外,关键还要加强村民自治建设,引导农民成立村庄理事会一类的社会组织,由农民自己制定村规民约,通过社会輿论制约不良风气,避免相互之间的恶性竞争。

陈文胜:伦理道德是引导社会风气、凝聚社会人心的重要力量,也是乡村治理的灵魂。对许多农民来说,婚丧节庆是头等大事,关乎一个家庭甚至一个家族的荣誉和面子。因此,乡风文明建设重在引导,不能简单粗暴地用行政手段过度干预。移风易俗要发挥乡村社会组织,如红白喜事理事会等机构的自治劝导作用,乡风文明建设需要循序渐进,不能一蹴而就。

(摘编自《光明日报》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.山西汾阳贾家庄首届吕梁文学季,聚焦“从乡村出发的写作”主题,通过互动,或许可以为一些存在缺点的”返乡体”作品提供思想资源与启示 |

| B.大学生青年学者媒体从业者从外地回到家乡,因久别家乡而引发乡愁,他们是“返乡体”的创作主体,但他们普遍缺乏乡土经验 |

| C.当前农村中存在的与乡土道德规范弱化有关的诸如婚丧陋习天价彩礼等让农民备感痛苦的不良社会风气,在“返乡体”文章中多有反映 |

| D.网上对”返乡体”的看法并不一致,四分之一左右的人肯定其对乡村的关注,但超过三分之一的人则认为其对乡村面貌的反映并不完全真实 |

| A.因为“返乡体”让公众有较强的参与感,所以农村人和农村出身的学生都是农村问题的利益相关人,农村也是很多定居城市的人的乡愁。 |

| B.孔德继从社会变迁的角度分析“返乡体”认为这类文章中的一部分存在着闭门创作,立场先行、将乡村问题化和缺乏历史感等问题。 |

| C.“返乡体”的创作者即使是土生土长的本地人,如果没有一定时间的共同生活经历,很难得到乡亲的真心话,也不能完全依靠乡村的明白人”。 |

| D.乡风文明建设不能用行政手段过度干预,而要发挥乡村社会组织的自治劝导作用,从而引导人们制约社会不良风气凝聚社会人心,自觉有序推进。 |

相似题推荐

材料一:

从道法自然、天人合一的中国传统智慧,到创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,中国把生态文明建设放在突出地位,融入中国经济社会发展各方面和全过程,努力建设人与自然和谐共生的现代化。

中国坚持山水林田湖草生命共同体,协同推进生物多样性治理。加快国家生物多样性保护立法步伐,划定生态保护红线,建立国家公园体系,实施生物多样性保护重大工程,提高社会参与度加强公众意识。过去10年,森林资源增长面积超过7000万公顷,居全球首位。90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护。

中国切实履行气候变化、生物多样性等环境相关条约义务,已提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标。作为世界上最大发展中国家,我们也愿承担与中国发展水平相称的国际责任,为全球环境治理贡献力量。中国将秉持人类命运共同体理念,继续作出艰苦卓绝努力,提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,为实现应对气候变化《巴黎协定》确定的目标作出努力和贡献。

(摘自习近平《在联合国生物多样性峰会上的讲话》,《人民日报》2020年10月1日)

材料二:

近年来,我国大力推动生态扶贫工作,取得了显著的成效。习近平总书记指出,要做到宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜开发生态旅游则搞生态旅游,真正把自身比较优势发挥好,使贫困地区发展扎实建立在自身有利条件的基础之上。

生态扶贫开辟了不少好路子:或为保护生态的百姓提供补偿;或设置岗位,让参与生态建设的贫困群众赚取回报;或开发林下经济、森林旅游、特色种养等产业,让群众获得“绿色”收入等。

在一些地方,生态产业脱贫的模板化、同质化倾向明显,导致贫困地区群众经营竞争加剧,致富后劲不足。如今,生活方式、消费方式时刻在发生变化,掌握这些变化,生态产业脱贫才能紧跟变化的步伐,打开市场,提高百姓收入。生态扶贫迫切需要有专业知识、市场经验的人士,帮助规避生态风险,提供技术支持,早日奔向小康。

(摘自孙秀艳《端稳生态饭碗还需专业助力》,《人民日报》2020年10月3日)

材料三:

中国国家主席习近平在联合国大会上发表演讲,承诺2030年前中国碳排放达到“峰值”,并在2060年前实现碳中和。这番承诺让气候行动观察家们震惊。中国作出该承诺被环保主义者认为是自《巴黎协定》签署以来应对气候危机的最重要一步。中国是世界最大的煤炭消费国和第二大石油消费国,其每年产生的碳排放量占世界总排放量的1/4以上。

中国的承诺出现在欧盟加强其2030年气候目标的几天后。这有助于两者建立一个强大的经济联盟。它们将覆盖世界1/3的碳排放。

在地缘政治方面,它向美国发出了一个尖锐的信号。美国现在是唯一未设定结束助长气候危机目标的污染大国,同时美国总统特朗普准备在11月退出《巴黎协定》。

中国没有给出如何实现碳中和这个宏达目标的细节,但所需的行动将引发强大的地缘政治和经济转变,对化石燃料、低碳技术和气候外交的未来产生重要影响。

(摘自《英媒:中国的承诺令气候观察家们震惊》,《参考消息》2020年9月29日)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国当代的生态文明建设既融合古代道法自然,天人合一的思想,又引入创新、绿色、共享等方面的新发展理念。 |

| B.在联合国生物多样性峰会上,中国承诺将力争在2030年前二氧化碳排放达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。 |

| C.一些地方的生活方式、消费方式时刻发生着变化,这些变化致使贫困地区群众经营竞争愈加剧烈,致富后劲不足。 |

| D.环保主义者们认为:自从《巴黎协定》签署以来,中国此次作出有关碳排放的承诺是应对气候危机最重要的一步。 |

| A.材料一中,习近平主席在联合国生物多样性峰会上发表重要讲话,愿同各国分享中国生物多样性治理和生态文明建设经验。 |

| B.材料二中,为贫困群众提供补偿,设置岗位,开发多种生态产业,让群众获得“绿色”收入,这些是生态文明建设的前提和关键。 |

| C.材料三中,中国要实现碳中和的行动,会引发强大的地缘政治和经济转变,对未来的化石燃料和气候外交等产生重要影响。 |

| D.综合三个材料,中国把生态文明建设放在突出地位,有利于开展生态扶贫工作,提高中国参与气候变化国际会议的国际影响力。 |

材料一:

2004年,中国正式开展月球探测计划,绕月探测工程被命名为“嫦娥工程”,并将第一颗绕月卫星命名为“嫦娥一号”。

“嫦娥工程”按计划分为“无人月球探测”“载人登月”“建立月球基地”三个阶段。“嫦娥一号”到“嫦娥五号”探测器,都属于无人月球探测阶段,又分为“绕”“落”“回”三步。

其中“绕”为第一期。首先实现卫星绕月飞行探测。这--阶段主要任务在于研制和发射能够探测月球的卫星,为后续工作铺路。绕月时可利用很多仪器对月球拍照、观测。2007年发射的“嫦娥一号”卫星便圆满完成了第一期“绕月”使命。

“落”为第二期。目标是研制和发射月球探测器,以软着陆的方式降落在月球上进行探测。2013年发射的“嫦娥三号”实现了月球软着陆,这也是我国航天器首次降落在地球以外的天体上。

“回”为第三期。即发射月球采样返回器,软着陆在月球表面特定区域,并进行分析采样,然后将月球样品带回地球,在地面上对样品进行详细研究。这一步将主要突破返回器自地外天体自动返回地球的技术。“嫦娥五号”任务就是无人自动采样返回。

以“嫦娥工程”为代表的月球探测工作是我国迈出航天深空探测的第一步,实现了我国航天深空探测零的突破。

(摘编自《经济日报》2018年7月26日)

材料二:

2020年11月24日4时30分,我国在文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程“嫦娥五号”探测器,顺利将探测器送入预定轨道。11 月24日,“嫦娥五号”顺利完成第一次轨道修正。25日“嫦娥五号”完成第二次轨道修正。28日“嫦娥五号”顺利进入环月轨道飞行。29日“嫦娥五号”从椭圆环月轨道变为近圆形环月轨道。30日“嫦娥五号”合体顺利分离。12月1日“嫦娥五号”成功在月球正面预选着陆区着陆。2日4时,“嫦娥五号”着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装。2日22时,“嫦娥五号”完成月面自动采样封装。12月3日“嫦娥五号上升器将携带样品的上升器送入到预定环月轨道。6日5时,“嫦娥五号”上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接,并于6时12分将样品容器安全转移至返回器中。6日“嫦娥五号”轨道器和返回器组合体与上升器成功分离,进入环月等待阶段,准备择机返回地球。8日6时59分,“嫦娥五号”上升器受控离轨,7时30分左右降落在预定落点。“嫦娥五号”任务是“探月工程”的第六次任务,将实现中国首次月球无人采样返回,助力深化月球成因和演化历史等科学研究。

(摘编自新华网2020年12月11日)

材料三:

12月17日1时59分,“嫦娥五号”返回器携带月球样品在预定区域安全着陆,探月工程“嫦娥五号”任务取得圆满成功。习近平总书记发来贺电指出,“嫦娥五号”任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程,首次实现了我国地外天体采样返回。这是发挥新型举国体制优势攻坚克难取得的又一重大成就,标志着中国航天向前迈出了一大步,将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知做出贡献,

“嫦娥五号”任务实现了我国首次月面采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接携带样品再入返回等多项重大突破,其成功实施标志着我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。“嫦娥五号”任务的完成对于中国开启月球与深空探测新征程、建设航天强国有着里程碑意义。

(摘编自《人民日报》2020年12月17日)

【相关链接】

我国探月计划“绕”“落”“回”三步对应设计的3颗卫星一、三、五号,分别具有备份卫星二、四、六号,用来预防因突发事件而可能导致的计划拖延。2013 年“嫦娥三号”成功完成了“落”的任务,它的备份卫星“嫦娥四号”便无需重复相同任务,而需要承担其他任务了。2019年1月3日,“嫦娥四号”成功登陆月球背面,全人类首次实现月球背面软着陆。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“嫦娥一号”是“嫦娥工程”的第一颗绕月卫星,2007年它圆满地完成了第一期的“绕月”使命。 |

| B.2013年“嫦娥三号”探测器实现了月球背面软着陆,这是我国航天器在地球以外的天体上的首次降落。 |

| C.在先后完成发射、人轨落月、采样封装、月面起飞、月球轨道交会对接等环节后,嫦娥五号才带样返回地球。 |

| D.“嫦娥五号”的任务是在月球进行无人自动采样返回,这是中国航天工程迄今为止最复杂、技术跨度最大的一次任务。 |

| A.“嫦娥工程”分为无人月球探测、载人登月和建立月球基地三个阶段,第一阶段又分为“绕”“落”“回”三步。 |

| B.长征五号遥五运载火箭将“嫦娥五号”探测器送上月球,标志着中国“无人月球探测”第三步的收官之战正式拉开序幕。 |

| C.“嫦娥五号”探月,既是一场地月往返的漫长马拉松,也是一场从地面发射、月球着陆到采样封装、载人返回的接力赛。 |

| D.“嫦娥五号”“回”的完成,意味着未来“嫦娥”将不再是只带着仪器,而是直接带着人与月亮再次相逢。 |

材料一:

据了解,2019年水利部承办人大建议226件、政协提案117件,建议提案内容主要集中在重大水利工程建设、水资源配置和保护、水生态保护与修复、农村饮水安全保障等方面;

对于涉及资金项目等具体事项的建议提案,水利部结合实际研究提出解决方案和对策措施,积极协调推动落实,切实解决了一批关系国计民生的水利问题;对于反映水利改革发展中存在一些问题和薄弱环节的建议提案,水利部坚持问题导向,不断深化调研,结合各地实际强化举措,有力推动相关工作;对于集中度高、代表性广的建议提案,水利部从健全制度和完善机制入手,立足水利工作全局统筹谋划推进,为从根本上解决问题创造了条件。

经统计,2019年水利部承办的建议提案中,已解决或采纳81件,已制定解决措施或列入工作计划58件,根据建议提案出台了3项政策措施。

下一步,水利部将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,持续关注和跟踪热点、焦点、难点问题,广泛听取意见建议,认真总结建议提案办理经验,巩固成效,为经济社会持续健康发展提供坚强的水利保障。

(选自2020.5.22《中国水利报》)

材料二:

傅作义担任水利部部长之初曾说:“我国水利建设任务很重,要不辜负中国共产党、中央人民政府和人民群众的信任,得多下去了解情况,向群众学习,努力做好工作。”

他深入实际进行水利考察,在建设黄河三门峡水电站时,傅作义从黄河下游山东一直视察到陕西潼关;带领水利专家赴黑龙江抗洪抢险,踏遍黄河、长江、淮河、珠江、闽江等江河。他深入基层调查研究,几乎每年都有三分之二的时间在三门峡工地、治淮工程和密云水库工地等一线研究指导工作。

1963年8月初,河北邯郸、邢台、石家庄、保定等海河流域地区连降暴雨10天,一般在800毫米左右,有些地方达1000毫米以上,最大暴雨中心在滏阳河上游内丘县,7天降雨量高达2050毫米,为当时中国大陆最高纪录,造成了历史上罕见的大水灾。河北军民纷纷投入抗洪抢险斗争。傅作义率水利部有关人员深入抗洪第一线,视察水情,慰问抗洪抢险军民。经过军民的努力,加上1958年以来修建的大量水利工程的调节,终于战胜了洪水,保住了天津市和津浦铁路。

(本文摘编自《中华儿女》)

材料三:

当前,—批批重点工程、重大项目相继开工复工,为推动经济社会平稳发展、全面建成小康社会发挥了重要支撑带动作用。

广西壮族自治区桂平大藤峡水利枢纽工程船闸开始充水,为船闸进行有水调试创造了条件,向船闸通航又迈出坚实的一步。3月15日上午10时,大藤峡工程左岸厂房首台水轮发电机组尾水平压阀缓缓开启,正式进入充水试验阶段,为实现3月底首台机组投产发电节点目标奠定了基础,也是重大水利工程如火如荼建设的缩影。

大藤峡工程还拥有多个“最”:国内水头最高的单级船闸,最高挡水40. 25米,人字闸门高度面积相当于2.5个篮球场,3000吨级船舶一次通过;国内最大的轴流转浆式水轮发电机组,单机装机容量20万千瓦;国内首创的双鱼道布置水利工程,满足红水河珍稀鱼类洄游繁殖的过坝需求。

作为国家172项节水供水重大水利工程的标志性工程,大藤峡工程是珠江流域关键控制性工程,被喻为珠江上的“三峡工程”。不只大藤峡工程,每个重大水利工程都能促进经济社会发展和民生改善——在湖北,鄂北水资源配置工程改写了鄂北焦渴缺水的历史,解决了482万人的生产生活用水难题;在安徽,引江济淮工程承担着提升城乡供水能力、发展江淮航运、改善巢湖及淮河水生态环境的重任;在西藏,湘河水利枢纽及配套灌区工程建成后,将改善当地农牧林灌溉条件,提供城乡生活及工业用水,改善生态环境,推进脱贫攻坚。

雄坝起,世界殊。在建投资规模超1万亿元的重大水利工程,以每天的点滴进程,诠释着中国广阔大地的无穷活力,诠释出中国经济巨轮的强大实力。

(选自《新华网》)

1.下列对材料相关内容理解,不正确的一项是( )| A.水利部结合实际研究提出解决方案和对策措施,对于集中度高、代表性广的建议提案,从健全制度和完善机制人手,为解决水利问题创造了条件。 |

| B.水利部将高度重视建议提案办理工作,持续关注热点问题,广泛听取提案意见,认真总结办理经验,为经济社会持续健康发展提供坚强的水利保障。 |

| C.1963年8月初,河北邯郸、邢台、石家庄、保定等海河流域地区连降10天暴雨,为当时中国大陆的最高纪录,造成了历史上罕见的大水灾。 |

| D.3月15日上午10时,大藤峡工程正式进入充水试验阶段,体现了重大水利工程的方兴未艾,为实现3月底首台机组投产发电节点目标奠定了基础。 |

| A.对于涉及资金项目等具体事项的建议提案,水利部积极回应并解决了一批关系国计民生的水利问题。 |

| B.傅作义深入实际进行水利考察,曾带领水利专家赴黑龙江抗洪抢险,踏遍黄河、长江、淮河、珠江、闽江等江河。 |

| C.作为国家172项节水供水重大水利工程的标志性工程,大藤峡工程被喻为珠江上的“三峡工程”。 |

| D.每个重大水利工程都能促进经济社会发展,改善民生和生态环境,解决用水难题,推进脱贫攻坚。 |

材料一:

作为一种常见的遗传性眼科疾病,视网膜色素变性表征为患者视网膜内感光细胞逐渐退化,山生后会伴随着严重的夜盲,视觉区域逐渐减小直至彻底失明,至今尚无治疗视网膜色素变性的有效手段,为了解决上述问题,实现HDR同源重组修复对视网膜色素变性等遗传性疾病的精准治疗,薛天研究组与仇子龙研究组合作,在CRISPR/Cas9基因编辑技术的基础上,创新性引入MS2 RecA复合蛋白系统。RecA为原核表达的可促进同源重组的蛋白酶。通过改造获得具有MS2结合区的向导核糖核酸,使MS2可以与其结合;这样MS2-RecA复合蛋白得以在DNA切割部位附近招募更多模板INA,并协助同源重组的发生,从而提高在体同源重组修复的效率。这一新型基因编辑方法,有效地实现了山生后非分裂细胞的同源重组基因矫正和相关器官功能修复,有望广泛应用于多种人类遗传疾病的在体治疗。

(摘编自2019年5月8日《安徽日报》《基因编钳新技术可治疗视网膜色素变性》)

材料二:

日前,中经合集团宣布:其早期投资的公司“博雅辑因”完成Pre-B十轮约7000万元融资,与此同时,拥有丰富临床经验的李云博士加盟任职临床研究部副总裁。博雅耕因是一家专注于基因组编辑技术的生物科技公司,致力于使用基因组编辑技术为传统疗法难以治愈的疾病开发新疗法,以及为新药叫发握供创新方案。近年来,基因编辑已成为投资热点—2018年10月,中经合投资的另一家硅谷基因编料公司也获得l。1亿美元的融资,用以助力全球化市场开拓。

预计未来5年,罕见病处方药市场将迎来高速发展,在2024年达到2620亿美元,占整个处方药市场的20%。这主要受益于基因治疗和细胞治疗等先进生物技术疗法的突破。在不久的将来,还会有一系列基因疗法获得批准上市。

(摘编自2019年2月23日《经济日报》,《基因编辑为何成为投资“新贵”》)

材料三:

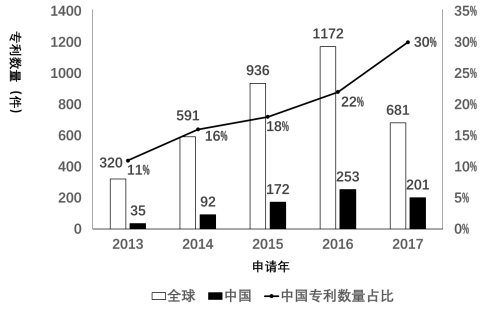

三种基因编辑技术专利申请年度趋势

(摘编自《国内外CRISPR/Cas9基因编辑专利技术发展分析》)

材料四:

与人体基因,人体胚胎等有关的医学和科学研究,必须有严格的法律规范。民法典人格权编草案二审稿对此增加规定,从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动的,应当遵守法律、行政法规和国家有关规定,不得危害人体健康,不得违背伦理道德。“这是对民法总则关于‘自然人的人身自由,人格尊严受法律保护’价值判断的延展和重申。”中国法学会民法学研究会副会长王轶认为,在未来法律实施过程中,对于从事相关科研医学活动危害人体健康、违背伦理道德的,应根据情节轻重,让其依法承担民事责任,或追究行政责任,刑事责任。一些医疗机构、科研机构和人员贸然从事的一些有关人体基因和人体胚胎方面的科研活动,不仅可能对试验个体造成损害,也可能对社会整体道德造成冲击,有必要通过立法予以规制,使这些科研活动在科学,伦理的指引下健康有序发展。

(摘编自2019年4月21日《新华每日电讯》《与人体基因等有关的科研活动不得危害人体健康,不得违背伦理道德》)

1.下列对“基因编辑技术”相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.基因编辑方法可以实现基因矫正和相关器官功能修复。 |

| B.基因编辑技术能够治愈传统疗法难以治愈的疾病。 |

| C.基因编辑技术有巨大的市场需求,将会有长足的发展。 |

| D.发展基因编辑技术虽然有巨大的风险,但是可以规制。. |

| A.基因编辑技术具有很大的发展潜力,在基因编辑技术的基础上,可以采用多种方法重组基因,从而产生一系列反应,提升治疗效果。 |

| B.多家从事基因组编辑技术研究的公司获得高额融资,是因为基因治疗和细胞治疗等先进生物技术疗法已经取得了突破。 |

| C.我国在基因编辑技术专利申请的数量占比上呈现逐年上升的趋势,这说明我国在基因编辑技术研究领域的发展迅猛。 |

| D.通过立法的手段规范人体基因和人体胚胎方面的科研活动,可以使这些科研活动在科学,伦理的指引下健康有序发展。 |

材料一:

今年的经济工作当以稳住阵脚、守住底线、尽可能保护生产力为要。

所谓“稳住阵脚”,首先要确保疫情不大面积反复。为此,在国际疫情仍然严峻的形势下,防控之弦还不能放松。与此同时,要按照中央要求,统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,特别是要按照常态化防控的要求,优化各项防控举措,提高防控的科学性、精准性,为复工复产和经济社会生活的全面恢复创造更好条件。

所谓“守住底线”,一是守住民生底线。为此,要在努力稳定就业的同时,加大对低收入群体、困难群体、疫情影响严重地区和群体的救助力度。这项政策完全可以与促进国内消费和扩大内需政策相结合,取得“一石二鸟”的效果。二是守住一些重要物资(比如石油、重要矿产品等)的供应链安全底线。三是要守住金融安全底线;确保不发生大的金融风险。在守住这些底线的基础上,增长率高一点低一点,在疫情严重冲击背景下,大家都可以理解。

所谓“保护生产力”,是针对现在一些专家提出的保企业而言的。能保住企业最好,因为保住了企业就保住了生产力,但在目前这样的特殊困难时期,可能不是所有企业都能保得住,或者都应该保。从保护生产力的角度考虑和制定政策,可能更符合市场经济的要求,也更符合坚持以供给侧结构性改革为主线的要求。有时,企业采取重组甚至破产等方式,反而能使生产力得以保全。在这样特殊的困难时期,只要生产能力不遭受大的破坏,经济发展就可以在疫情形势好转时快速恢复。

(取材于张军扩《答好疫情下中国经济答卷》>

材料二:

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效,扩大内需战略以及各项促进消费政策显效发力,市场销售逐渐改善,社会消费品零售总额增速向好。如下图:

(改编于董礼华《消费市场经受住疫情冲击,消费结构持续升级》)

材料三:

社会消费品零售总额与居民人均消费性支出水平是衡量一座城市消费力的重要参考指标。其中,居民人均消费性支出在很大程度上反映居民的生活质量和当地的经济发展状况。消费与收入是观察一座城市经济活力的重要视角。中国进入后工业化时代后,消费成为经济增长主动力,着力提高居民收入、扩大消费需求,已经成为国内城市的发展关键。

近几年,天津积极探索关于消费领域供给侧结构性改革的方法,积极顺应和把握消费升级大趋势,出台一系列有力措施,以体制机制创新激发新活力,以扩大有效供给和品质提升满足新需求,以创新驱动产品升级和产业发展,推动消费和投资良性互动、产业升级和消费升级协同共进、创新驱动和经济转型有效对接,消费市场供给体系持续改善,消费提质扩容效果逐步显现。

2015年以来,天津坚持新发展理念,坚持服务消费和商品消费并重、形成以基本消费为基础、汽车消费为支撑、升级消费为方向的供给体系。基本生活商品供给平稳增长。2018年,全市基本生活商品零售额67128亿元,市场份额30.9%,较2014年提高8.4个百分点,年均提高2.1个百分点。食品供给领域,加工食品占到78.0%,较2014年提升43.7个百分点,超过粮油、肉禽蛋等原材料食品。穿着供给领域,服装消费占到90.6%。较2014年提升119个百分点。汽车、住房等耐用消费商品供给扩大。房地产市场“去库存”深入推进,带动住房消费市场增长。

(改编于刘振兴《供给侧结构性改革对天津消费品市场供需影响分析》

王刚《以人为本提升天津城市经济活力的思考与对策》)

1.根据材料一、材料二,下列理解| A.在当前形势下,我们应该守住民生、一些重要物资供应链安全、金融安全三大底线。 |

| B.从消费市场复苏进程看,2020年社会消费品零售总额月度增速由负转正。 |

| C.2020年第四季度,社会消费品零售总额同比增长4.6%,增速比第三季度加快3.7个百分点。 |

| D.消费市场复苏态势持续。2020年12月份,社会消费品零售总额继续保持增长,市场销售连续六个月同比正增长。 |

| A.在疫情严重的大背景下,经济增长率高一点低一点,人们还是可以理解的。 |

| B.近些年来,天津坚持新发展理念,既坚持重视服务消费,又坚持重视商品消费,形成了以基本消费为基础、汽车消费为支撑、升级消费为方向的供给体系。 |

| C.目前,有的企业宣布重组或者破产,其目的就是保护生产力,以便在疫情形势好转后能快速恢复经济发展。对此做法,人们并无异议。 |

| D.看一座城市的经济发展状况以及该城市居民生活的质量,唯一的标准就是看社会消费品零售总额增速情况。增速越快,该城市越有活力。 |

| A.实施就业职业培训工程,面向企业职工、高校毕业生、农民工等重点人群,开展职业培训。 |

| B.加强对重要民生商品生产和市场价格异常波动的监测和预警分析,提前预警并启动多方联动抑价机制。 |

| C.在疫情影响严重的地区,政府出资进行全员免费核酸检测。 |

| D.政府批示各大房地产商坚决贯彻“去库存”政策,带动住房消费市场增长。 |

【推荐3】材料一:

漆器是我国古代一项杰出的创造和发明。最初人们只是简单地在器物外表涂刷漆液。到后来,漆器的制作更加复杂,并由此发展成一项专门的手工业。漆器种类繁多,而以木胎漆器最为常见。下面以木胎漆器为例,介绍中国古代漆器的制作工艺。

制作胎骨是漆器制作的第一道工序。胎骨是整个漆器的基础,必须结实牢固。但是,木材容易在干燥时变形,因此在制胎前要注意木材的选用和处理。制作胎骨不只是木骨架的制作,还包括对制成的骨架进行整修处理和打底加固处理。

在制作胎骨和漆上装饰之间,还有一道很重要的工序就是器表涂刷,此道工序包括做灰和上漆(也叫糙漆)两个部分。做灰是在布漆之后的器物上上灰漆,灰漆是用角、骨、蛤、壤屑、砖灰等材料掺入生漆调和成糊状的东西。做灰时,将灰粉分为粗、中、细三种粒度,调和后依次在器物上刮涂。底胎做完灰漆以后就要进行上漆的工序。一般的糙漆有三道:灰糙、生漆糙、煎糙。最后一道糙漆时,漆要磨平磨顺,切不可出现漆皱。

糙漆完毕,素面漆胎制作完成,接下来就可以进行漆上装饰了。漆器装饰技法大体分为髹涂、描绘、镶嵌、刻填、雕漆等几类。

(摘编自樊晓蕾等《中国古代漆器制作工艺剖析》)

材料二:

中国古代漆器的工艺,早在新石器时代就已经出现,夏代的木胎漆器不仅用于日常生活,也用于祭祀。夏代之后,漆器品种渐多,战国时漆器生产规模已经很大,漆器不仅用作装饰家具、器皿、文具和艺术品,还应用于乐器、丧葬用具、兵器等。这时的漆器很昂贵,但新兴的诸侯不再热衷于青铜器,而把兴趣转向光亮洁净、体轻、隔热、耐腐、 可嵌饰彩绘的漆器。于是,漆器在一定程度上取代了青铜器。汉代漆器在战国时期生产的基础上达到了一个鼎盛时期。髹漆器物种类和品目甚多,以饮食器皿为主。唐、五代的漆器工艺,超越前代,镂刻錾凿,精妙绝伦。但随着瓷器的发展,漆器在日常生活中的地位日渐被价格低廉的瓷器取代,漆器便向偏重审美价值的工艺品方向发展。两宋社会经济繁荣发展,漆器工艺也得到相应的普及与发展,不仅官府设立了专门机构制造御用漆器,而且民用漆器工业也发展起来,其产品走入了市场。明代是中国装饰漆器的高峰,皇室对漆器的青睐,促成了漆器制造业的繁荣,使之迎来了新的高潮,一直延续到清代。

(摘编自《对于中国漆器简史,你了解多少》)

材料三:

对于故宫的漆器修复而言,无论是民间技艺还是官造技艺,无论是素髹还是彩漆,无论是戗金还是描金,都必须心领神会,也许今天做的是雕器,明天就要做彩绘。而要全面系统地掌握这些高超技艺,得花很长时间勤学苦练。所以,故宫博物院规定,进入漆器室的修复人员除了必须具备扎实的绘画功底和造型基础外,还要练就过硬的漆工艺技术。在接触文物之前,至少还要有一年的实践训练,学习一系列的文物修复操作规程。

和气象万千的漆器文物相比,漆器的修复工艺和制造工艺并无二致,但漆器修复只能隐在“无形”之中,追求“原貌”是文物修复的最高目标。除了掌握漆器制造的“十八般武艺”,复原器物的外形,还要参透附着在漆器上的精神、情感和理念,复活器物的不朽之魂。实际上,修复是在前人留下的“舞台”上戴着历史的“脚镣”跳着穿越时空隧道的古典之舞,这里不允许有个人的随意发挥与创造。

(摘编自郭桂香《“漆”彩世界的修复技艺》)

1.下列对“漆器制作”相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.漆器制作最初是在器物外表涂刷漆液,后来发展成一项工艺复杂、种类繁多的专门的手工业。 |

| B.制作一件木胎漆器,需要经过制作胎骨、器表涂刷和漆上装饰三个步骤,而制作胎骨是整个工艺的基础。 |

| C.对木胎漆器进行器表涂刷时,首先需要在布漆后的木骨上做灰,然后要对素面漆胎进行糙漆处理。 |

| D.做灰用的灰漆是以角、骨、蛤等材料掺入生漆调和而成,然后按照粗、中、细三种粒度依次刮涂在器物表面。 |

| A.漆器制作历史十分悠久,战国时期漆器生产规模很大,用途也十分广泛,但由于造价昂贵,主要为新兴诸侯所有。 |

| B.漆器具有光亮洁净、体轻、隔热、耐腐、可嵌饰彩绘等特点,因而具有极高的审美价值,一定程度上取代了青铜器。 |

| C.到了唐朝,由于价格更为低廉的瓷器的发展,漆器由日常生活用品逐渐向工艺品方向发展,实用功能大大降低。 |

| D.两宋时期漆器更为普及,在官方与民间均得到发展,并进入市场;明朝漆器发展达到高峰,主要得益于皇室的青睐。 |