材料一

根据《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)的有关规定,中国拥有主权和管辖权的海洋面积达300多万平方公里,约合陆地面积的三分之一,拥有312万公里长的海岸线,面积500平方米以上的岛屿有6500多个。我国是海洋大国,同时也是海洋小国。我国的海岸线长度为世界第四,大陆架面积为世界第五,200海里专属经济区面积为世界第十,从这些数据看,我国是名副其实的海洋大国。然而,从人均海洋面积来看,就显得十分可怜了,按《公约》规定,中国的人均海域不到世界人均的1/10,人均占有面积排在世界第122位,海洋资源只有世界人均的1/30,人均大陆架盆地的面积只有世界平均的1/40,大陆架油气资源人均不足世界的1/2。

(选自何传添《中国海洋国土的现状和捍卫海洋权益的战略思考》)

材料二:

近日,国务院正式批准实施《广东海洋经济综合试验区发展规划》,这是今年继《山东半岛蓝色经济区发展规划》和《浙江海洋经济发展示范区规划》之后,又一个国家级战略层面的海洋经济发展规划。专家认为,自海洋经济提升到国家战略地位之后,中国的渤海,黄海,东海和南海将通过这3个试验区连成一片,形成以海洋经济为基础的沿海大城市群。

据国家海洋局3月公布的《2010年中国海洋经济统计公报》显示,2010年我国海洋生产总值为38439亿元,比2009年增长了12.8%,海洋生产总值占国内生产总值的9.7%,海洋资源潜力巨大。

厦门大学海洋政策与法律中心副主任朱晓勤表示,海洋中的丰富资源可为人类资源短缺提供巨大的物质支,在开发时所形成的各种海洋产业也可带动区域经济发展。

“发展海洋经济对于保障我国海洋主权也起到一定的作用。”上海社会科学院城市化发展研究中心主任每鸿胜表示,中国要维护国家海洋主权和利益,应该将木国可以利用的海域成先利用起来,然后以中国内部的发展实力为基础,争取海洋话语权,并最终保证中国的海洋国家利益。

(摘编自《中国社会科学报》201年8月)

材料三:

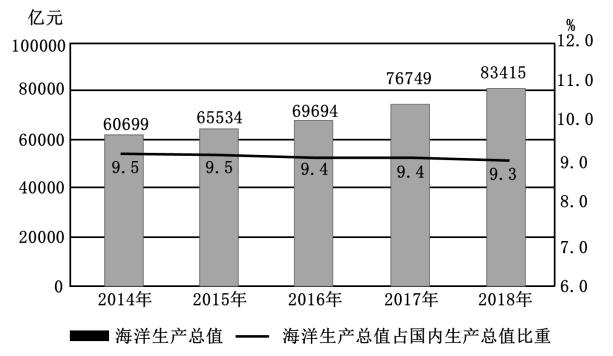

(选自《自然资源部发布2018年中国海洋经济统计公报》)

材料四:

随着综合国力的大幅跃升,中国前所未有地接近世界舞台的中心,前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。改革开放以来,中国经济长期保持快速增长,当前已成为全球第二大经济体,第一大制造国,第一大外汇储备国,第一大债权国。2016年中国国内生产总值已达74.4万亿人民币(约合11.5万亿美元),是世界上经济总量突破10万亿美元的两大经济体之一。中国也建立起了相对独立,比较完整的国家科技体系、工业体系以及比较系就的国防科研体系和国防工业体系,船舶、航空、航天,兵器、核工业电子等军工企业拥有较强的研发与生产能力,在一些关键技术上取得了重大突破,与发达国家的差距逐步缩小。

与此同时,军队转型建设不断深入,尤其是海军建设逐步向远洋海军转变。一大批新型装备陆续服役部队,海军战斗力建设得到了实质性增长,战略性、综合性,国际性军种的特征逐步显现:海军主战武器装备呈现快速发展势头,中国首艘航母16舰正处于形成战斗力的过程之中,首艘自主研制生产的航母、万吨级驱逢舰也先后下水,新型核潜艇、052D型驱逐舰以及轻型护卫舰、大型护卫舰、大型船坞登陆舰、新型综合补给舰等一大批新型武器装备相结列装服役,海军作战平台向大型化、远程化方向迈出了坚实步伐;抢抓亚丁湾、索马里海域护航机遇,实现了水面规艇编队、海军航空兵、核潜艇和常规潜艇走出去常态化,在出布提成立了首个海外保障基地;走向深蓝、走向世界的步伐明显加快,先后完威了环球航行访问,亚丁湾护航、利比亚撒侨、叙利亚化武护航、马航客机搜寻、马尔代夫紧急供水,也门战火中侨等重大远海任务,彰显了大国担当,赢得了国内外各界的广泛好评利高度赞誉

(摘编自《维护海洋权益建设海洋强国》,人民网,2017年09月21日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.中国拥有主权和管辖权的海洋面积范围辽固,其中面积500平方米以上的岛屿有6500多个,说明我国是海洋大国,这是有法理依据的。 |

| B.2011年,国务院先后批准实施了三个与海洋经济发展密切相关的规划方案,这说明海洋经济的发展开始提升到了国家战略发展的地位。 |

| C.近几年中国海洋生产总值持续增加,但其占国内生产总值的比重呈下降趋势,这说明海洋生产总值的增速略低于国内生产总值的增速。 |

| D.改革开放以来,中国经济长期保持快速增长,经济总量有所突破,经济实力不断提升,这为中华民族的伟大复兴奠定了坚实的物质基础。 |

| A.就人均海洋面积而言,中国的人均占有量远远低于世界水平,而且人均资源占有量也极其不足,就此而言,中国尚属于海洋小国之列。 |

| B.海洋蕴含着丰富的自然资源,如能合理开发,既能为人类资源短缺提供巨大的物质支撑,也可带动区域经济发展,优化国家经济结构。 |

| C.中国军工企业的研发与生产能力不断提升,在一些关键技术上也取得突破,这是综合国力提升的重要表现,也是经济发展的必然结果。 |

| D.近几年,中国海军建设逐步向远洋海军转变,走向深蓝、走向世界的步伐加快,系列的远海任务,彰显了大国担当,维护了地区和平。 |

相似题推荐

竹林

简墨

竹林在。

贤人呢?那些兼着多职的巫师、道士、酒鬼、画师、大夫、预言家、炼金术修士、农民和铁匠?

没有“越名教而任自然”的他、他、他、他、他、他和他(嵇康等竹林七贤),竹林,便失了灵魂,明月也不来相照。唉,七个矮人一样的七贤啊!热爱自然、热爱细小美丽的事物,一直在劳动、好像比别人多长了另外一颗心,无比忠诚地守护白雪公主似的竹林。

一千七百多年前,那时的明月,一定照见过那些行为艺术家们的行为艺术。

沛国的刘伶因为喝酒被妻子烦了,就手握硕大的酒壶,乘着鹿车——其实就是牛车——出来。他一边儿吆喝着赶车,一边儿小口抿酒;而他的男仆在后面与主人风格大不同,多少有些睡不醒地扛着锹紧随车后,以便如他的主人所嘱“什么时候死了,就地埋了我也便罢了”。不敢有丝毫的怠慢。一个惊雷打下来,刘伶听不见;面对泰山,他也看不见。不知天气冷热,也不知世间利欲情分。他要去找的朋友是琴抚得老好的阮咸,饮酒更是放浪形骸,想怎样就怎样。他幕天席地,大剌剌地骑坐在红石上,以大盆盛酒,金樽玉爵银桃子什么乱七八糟的东西都被远远地丢进山谷里。他呼朋唤友,短歌微吟,团团围坐在酒盆四周,胡乱用手捧酒喝,饮得畅快了,便大声歌唱……当然还有长啸,那些风标独举、山冈鸟兽与花花草草也要伫听的长啸……哦,现在应该没有人听得下去吧,没有一个声音有力量去长啸了,也再没有一个情怀配听那样的长啸。

当然这些长啸的、有趣的人里,少不得热爱“采薇山阿,散发岩岫”兼热爱打铁的那位。他上身赤裸,腰间缚紧绳索,用修长矫健的胳膊扶砧,并邀了好友向秀抡锤,一时间竹林里叮叮当当,好不热闹。火苗像蟒蛇的舌尖,灵活而凶猛,在有限的高度内高高低低地舔来舔去。随着风箱的拉动,火明明灭灭,他的身形也忽明忽暗,铁器在他的铁锤下面开始变形,依照心目中的图形出现。他不停地翻动铁钳,向秀有条不紊地敲打……忽而,他把铁器塞入火炉中,擦把汗,喝口水,再取出来,耐心观看。铁锤上下起伏,每一次落点的地方都是心中想要的,丝毫没有误差。终于,铁器成型,他用铁钳夹住铁器,上下检查,然后放在旁边铁皮桶内的水中。“噗、噗、噗噗”,一阵白烟和刺鼻的味道过后,夹住铁器——出现在眼前的是一支寒光闪闪的长箭,箭头锐利,寒光逼人,箭身浑实,手指粗细,箭尾配以相对轻便的箭羽……就这样,炉火天地,歌声寒川,他随手把成品扔到一个角落,接着下一个的锻造:青锋剑、铁犁铧,或者镰刀、铁钩、锅铲、长钉、马蹄铁……随便什么。而即便在做完这一切,接过汗巾的时候,他的脸仍残存忧悒的神色。他的另一位不是特别要好的朋友王戎见此,不由摇头太息:“唉,认识嵇康二十年,从没见过他欢喜微笑的样子啊!”

那些从不喜欢微笑的人,那些又敏感又多情的人,那些又简澈又深刻的人,那些又热烈又节制的人,都消失不见。欲与前贤应桴鼓,却被时光断喝:不可以。而学长嵇康,去得又是多么从容优雅!长风浩荡,他将儿子托付给他在“绝交书”里大骂过的七个仇人中的一人。一曲《广陵散》后,人、音俱绝。

绝了的,还有那一片竹林,高矮胖瘦、各自生动的竹林;那些赤子一样、诗意林立的竹林;那些深根藏器、寸寸奇节的竹林。

纵使后世再依样植起千片万片,想来也不过是历史的嘘声——整齐划一,却老气横秋的嘘声。

掌声已去。那一片竹林。

(有删改)

1.下列对文章相关内容和艺术特色的分析与鉴赏,不正确的一项是| A.第三段将竹林七贤比作“七个矮人”,将竹林比作“白雪公主”,生动形象地表现了竹林七贤对这片竹林的忠诚守护。 |

| B.刘伶和阮咸都爱喝酒,文章通过他们饮酒时超出常人的举动,有趣地再现了他们放浪形骸的性格和醉生梦死的竹林生活。 |

| C.文章运用比喻、拟声等修辞手法和动作、神态等描写手法,再现了一幅嵇康“竹林打铁图”。具体生动,画面感极强。 |

| D.作者认为,竹林七贤消失之后,那片生动、富有诗意、奇节皆是的竹林也不复存在,而这样的竹林,后来人再也无法复制。 |

3.作者为什么详写嵇康锻铁的情景?请结合全文进行分析。

又见油菜花开

杨宏永

①我暂住的小区后面,是一块很大的空地,不知被谁种了很多油菜。我本来不爱活动,但每到这个季节,我总喜欢去那里走走。

②每次穿过小区那道窄窄的小门,就好像不知不觉中从喧嚣的都市步入了宁静的乡村。这里的天是蓝的,风是轻的,夕阳中弥漫着油菜花的浓香,油菜花香里涂满了夕阳的色彩。这一地金黄的油菜花,是那么熟悉又那么亲切。

③也许是远离故乡太久了,每次看到这一朵朵花开,就会想起那个远在几百里之外被漫山遍野的油菜花包围的故乡。

④我印象中,此时的故乡正是春天随意挥毫泼墨而成的一幅山水画。那里天也是蓝的,风也是轻的。远山也许才刚刚走出冬天,正在悄悄地返青着。村口边的两三株桃花,羞红着粉色的小脸,望着河面上千万条柳枝妩媚的倒影,吐露了隐藏许久的心思。

⑤在布谷鸟水灵灵的歌声里,一处油菜花开了,又一处油菜花香了。高高低低的油菜碧绿青翠,舒展着手掌般大小的叶片。圆圆的秸秆上又分出许多细细的小枝,在小枝顶端,是一粒粒青绿色的花苞,花苞下是完全绽放的淡黄色花瓣。一簇簇花朵挨挨挤挤连成一片,起起伏伏像潮水般从一块田地流向另一块田地,然后汇成一望无际的金黄色海洋。这时候你闭上双眼,就能感受到那些小小花朵创造的壮观与美丽。空气中满满的花香,你也许随随便便伸出双手,便能轻轻松松地捧起一把春天的芬芳。

⑥阳光一天天地暖和起来,休整了一冬的大人们纷纷走出家门。东头菜园的草该拔了,南边闲置的空地该犁了,西山脚下的麦子又长高了,北边田地的秧苗该施肥了。走过长长的田埂,他们忙碌的脚步加快了,他们打招呼的嗓音洪亮了。劳作之余,他们的目光像阳光般温柔地抚过那一片片盛开着的油菜花。或许因为看习惯了,那连绵不绝的花海在他们眼里并不是什么新奇的风景,他们也没有那份闲情逸致,在浓郁的花香里,他们打捞起的是一年的丰收和希望。

⑦小小的我们会带上小铁铲挎上小竹篮,一起跑进油菜田里去打猪草。我们踩着松软的泥土,钻进密不透风的油菜花丛里,那挺直的秸秆比我们个子还高,我们兴高采烈地装满了一篮子的嫩草和野菜,脸上手上沾满了黄色花粉,身上沾满了油苿花香。

⑧当夜幕徐徐降临,一声悠长的牛哞,让时光变得更加飘忽而缓慢。院里的鸡,不紧不慢地刨食。屋檐下的镰刀,静静地守望远方的田地,镰刀把被汗珠打磨得平滑细致。一抹浅浅的月色点亮清澈的水面,蓦地惊起了一池又一池的蛙鸣。此起彼伏的蛙声翻起那浓郁的油菜花香,飘过静谧无声的竹林,流过一马平川的打谷场,穿过每家每户紧掩的门窗,缠缠绕绕便覆盖了村里的各个角落,把小小的山村熏染得充满了诗情画意。

⑨可是我现在的故乡啊,却很难再看到这么一片片金黄色的海洋了。年轻人背上行囊,为了梦想纷纷走向远方。村里只剩下了老人和孩子,他们已没有能力再在故乡的土地上画一幅如此波澜壮阔的画了。好多田地都荒芜了,在长满杂草的田间地头,或许能看见零星的一小块油菜,那是有些老人空闲时种的,这或许是他们这一生都丢不下的最后一丝情结和念想吧。大多数孩子也随父母去了城里。即使是留守在家的孩子,有没完没了的作业和电视,或许再也没有我们孩提时代的那种种乐趣了。

⑩我也游离了故乡的怀抱,多年以后,故乡的那一片热土,会变成一副怎样的模样?或许到那时,只能在异地他乡去寻找过去的点点滴滴的痕迹,只能在深深浅浅的文字里去拾捡那段无法忘却的记忆……

(有删改)

1.下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文章第一自然段写自己是个不爱活动的人,却爱到那块空地走走,为下文写油菜花做铺垫,暗示了作者对油菜花的喜爱,引出下文对故乡的思念。 |

| B.对劳作之余农民温柔目光的描写,能体现出他们的闲情逸致,突出油菜花给人们带来了丰收的憧憬与期盼。 |

| C.写儿时在油菜田里打猪草的快乐时光与现在村里留守儿童的生活形成对比,意在突出儿时在故乡生活的欢愉。 |

| D.作者写印象中故乡是一幅山水画,而今留守老人已无力再“画画”了,表现了年轻人为梦想走向远方,老人无力耕种,只能让田地荒芜的现状。 |

3.文章结尾说“只能在深深浅浅的文字里去拾捡那段无法忘却的记忆……”这句话的含义是什么?以这句话作为结尾有什么作用?请简要分析。

一个传统的中国文人

金庸

金庸,学名查良镛。后来写小说,把“镛”字拆开,笔名“金庸”。我国香港著名报人、武侠小说家。金庸出生在以海潮出名的浙江海宁,祖父是光绪时进士,父亲毕业于上海震旦大学,受过西洋教育。先天优越的家庭环境,使他在书香中度过了童年时代,从而也培养了他终生爱读书的良好习惯。

他头上戴有报业巨子、武侠小说大师、社会活动家等桂冠。鲜花和掌声把他送上了“金庸神话”的巅峰。在这诸多炫目光环的背后,他终其一生,骨子里还是一个典型的传统中国文人。他的小说、政论,是典型的中国文化产物。

金庸武侠小说是一个复杂的文化现象。它既有香港社会高度商业化、市民化、娱乐化、通俗文学的特征,又包含较丰富的历史知识、地理背景、人情风俗,具有较丰厚的文化内涵和较高的文化品位。金庸小说,卷舒历史风云,感慨苍茫人生,其背景大都是易代之际(如宋辽之际、元明之际、明清之际)。此种关注国家兴亡的思路,既有基于他本人早年乱世经历的体验思考和政论家的人生感慨,又反映了世间的人生真实,充满人道关怀。他通过系列栩栩如生的侠义人物,洞察人性的幽微变化曲折,刻画人性的复杂丰富,揭示了中国传统儒家的精神价值和政治理想。不同的人看他的小说有着各不相同的视角,侠义、情爱、历史、政治等。但最终他们都能在千百个不同类型人物悲欢离合的命运中,读出中国文人追求真善美的传统美德、安身立命的人生哲理、浓厚强烈的家国情结、深入骨髓的人文情怀、启迪后人的历史智慧。这是他在浓郁商业化氛围中写作的武侠小说风行不衰的根本原因。

武侠小说不是金庸的全部。《明报》和他的社评,在他生命中无疑占据更重要地位。那是他一生的事业。仅读过金庸的武侠小说,没读过查良镛的社评,看到的是一个不完整的金庸。在金庸的黄金岁月,他两手写文章。白天在渣甸山书房写小说,擒扬千古侠风;晚上在《明报》办公室写社评,褒贬现实政治。写武侠小说,最初只是出于商业动机,为了招徕读者,扩大报纸销路。后来报纸打开局面后,他就把兴趣集中到写社评上,评论国家大事,剖析世界风云。金庸的社评,秉承中国近代王绍、梁启超办报“文人论政”的传统,以他锐利的“新闻眼”,谈史论政,纵横捭阖,深具见地,独步文林,表现了中国传统文人的风骨气节和远见卓识,实现了“文章报国”的初衷,为海内外识者称颂,开启了以政论闻名的查良镛时代。

办了一辈子报纸,写了17年小说,年过花甲的金庸,又倾注极大的热情,参与全国政治,为香港推行“一国两制”构想尽心尽力,贡献自己的政治智慧。在此期间,金庸还利用他的特殊身份,为实现中华民族和平统一而忙碌奔走。他不仅是台湾的常客,而且三度成为中南海的座上客。1981年与中央军委主席邓小平会见,1984年与中共中央总书记胡耀邦会见,1993年与中共中央总书记江泽民会见。其后发表之谈话记录,无不流露出知识分子关心国家民生和民族命运之情操。

金庸是个色彩斑斓、具有多重性格的人。他身处文学、新闻、政治三大江湖,应付自如。他生在商业时代,身处商业社会,作为一个世俗中人,他属于红尘,不属于天国,无法超越尘世的网罗,无所逸于对功利和金钱的追求,使自己成为商业社会成功的报人、作家和企业家。但从更深层面看,他又出生在一个士族家庭,从小在儒家经典熏陶下成长,从遗传密码和士族的生活方式中,摄取了大量关于中国士大夫文化的隐蔽信息。他身上有类似古代士大夫那样根深蒂固的“修身齐家治国平天下”和儒家尊崇的“立德立功立言”三不朽的情怀。他一生博览,坐拥书城,学贯中西。他对中国传统的儒学、佛学甚至琴棋书画,都有相当精深的造诣,具有浓厚的文人情结。

孟子曰:“颂其诗,读其书,不知其人可乎?”综观金庸先生其人其文其行及其作品折射的精神世界,可以清晰地看出,他的生命底色包裹的还是一颗传统的中国文人的心灵。

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )| A.金庸生于文宦之家,他在书香中度过了童年时代,其终生爱读书的良好习惯与他先天优越的家庭环境紧密相关。 |

| B.金庸小说的背景大都是易代之际,关注国家兴亡,反映世间的人生真实,充满人道关怀,所以金庸武侠小说是一个复杂的文化现象。 |

| C.金庸在浓郁的商业化氛围中写作的武侠小说能够风行不衰的根本原因是人们从他的小说中读出中国文人追求真善美的传统美德、安身立命的人生哲理、浓厚强烈的家国情结、深入骨髓的人文情怀、启迪后人的历史智慧。 |

| D.要想了解一个全面的金庸,不光要读他的小说,更应该读他的社评。他写武侠小说,最初只是出于商业动机,而《明报》和社评则是他一生的事业。 |

| A.文章以一个中国传统文人为中心展开对金庸人生的叙述,详略得当,有的放矢,重点叙述金庸武侠小说的特点。 |

| B.金庸的小说、政论是典型的中国文化产物,所以他骨子里还是一个典型的传统中国文人。 |

| C.金庸晚年倾注极大的热情参与全国政治,多次成为中南海的座上客。为香港和澳门推行“一国两制”构想尽心尽力,贡献自己的政治智慧。 |

| D.金庸纵横文学、新闻、政治三大江湖,应付自如。既有其无法超越尘世的世俗的一面,更有中国传统士大夫具有的浓厚的文人情怀的一面。 |

材料一:

自三星堆六个新发现的“祭祀坑”破土发掘以来,世人对三星堆文明的各种猜测和解释让人眼花缭乱。人们之所以对三星堆感到神秘,正因为我们过去太习惯于用传统的眼光和思维方式去观察它,用我们已知的“知识图谱”去对照这个未知的世界。比如说,凡高度发达的文明就应当有文字,殷商有甲骨文、金文这样的文字,三星堆为何没有?如果没有发现文字,那特色鲜明的三星堆文明还属于中华文明体系吗?因此,用什么样的眼光去看待已经出土和即将出土的各种考古遗物和遗迹现象,在当前至关重要。

研究三星堆的古发掘,有三个重要的维度。

第一个重要维度,从古蜀文明的发展脉络看,三星堆并非无源之水、无根之木。从考古发现而论,在成都平原的宝墩文化,长江上中游地区的史前新石器时代文化当中,都可以找到和三星堆早期文化相似的因素,它们有可能是三星堆文化的源头之一。而在文献典籍当中,同样可以看到两个和三星堆文明关系密切的古代书写系统。一个是中原文化系统,西周时就有“蜀”的记载,《尚书·牧誓》记载周武王伐纣,“西土八国”之中就有蜀人参战。另一个是巴蜀文化系统,《蜀王本纪》记载古蜀时期先后经历了蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明各世代。蜀各世数王虽然远离中原王朝,但也自成一系,若隐若现地始终保持着与中原王朝之间的联系,既非天外来客,也非域外异族。

第二个重要维度,是三星堆文明和中原殷周文明之间的关系,这也是目前关注度极高的问题之一。三星堆“祭祀坑”中先后发现的高大的青铜神像,造型奇特的青铜面具和头像,黄金制作的金面罩、金杖等器物,让人感到震撼和费解,用人们过去对殷周青铜文化的“常识”无法加以解释。事实上,这正是古蜀人独具匠心的创造。他们基于中华文明的母体,采用浪漫的艺术形式,表达“神人之间”的沟通,为中国青铜时代增添了丰富的内容。

三星堆所接受的文化因素可能是多方面的,其中最多的是来自中原地区,有些则可能通过长江中下游地区、川西北地区、云南和两广等地区传入四川盆地。其中三星堆青铜器的造型、纹饰,尤其是龙、虎、鸟、大眼兽面等神秘动物图像,和我国南方青铜器系统(如湖南)也有密切的关系。

第三个维度,是世界古代文明视野下的三星堆。三星堆究竟是不是外来文明?这也是当前最吸引眼球的议题之一。如果把三星堆文明整体性地认定为外来文明的产物,是缺乏科学根据的。除了以上已经论述的三星堆与中原殷商文明的密切关系等考古事实之外,还需指出的是,不同文明之间,在大体相同的文化水准、生态环境以及社会发展程度等条件之下,各自独立地产生出某些相似的文化现象并不足为奇。例如,对神秘的大眼睛、神树、太阳神等的崇拜现象,在世界各古代文明中都有存在,不能将三星堆出现的这类考古现象都归结于外来文明。

如果从中外文化交流的宏大视野上看,三星堆所处的中国青铜时代与域外文明产生交流已具备充分条件。汉武帝时派遣张骞“凿空”西域,开拓出丝绸之路,其动因之一就是因为在中亚、南亚发现了从蜀地输出的蜀布、枸酱、邛竹杖等特产,方知其间必有民间的商贸通道可资利用。事实上,早在年代更为久远的史前时代,已有若干物证表明中西文化之间有了不同程度的接触、交流。此次三星堆四号坑灰烬层中采用酶联免疫技术检测出蚕丝蛋白,很可能也是丝绸的残痕。这也证明早在三星堆时代,蜀地已能生产并利用丝绸作为高级贵重物品。秦汉以后,丝绸成为国家对外贸易交流的主要产品,古蜀早在青铜时代便已经奠定了这个基础。所以,若说在三星堆文明中包含有某些来自更为遥远的域外文明影响和交流、互动的因素,客观上不能排除这种可能。

(霍巍《三星堆神秘面纱的三个观察维度》)

材料二:

近些年来,中华文明探源工程及其取得的成果是中国考古学实现其肩负重大使命的典型例证。浙江良渚、山西陶寺、陕西石峁、河南二里头等一系列都邑性遗址的发掘和多学科综合研究,把中华文明形成的时间由距今4000年左右的夏王朝提早到距今5000多年,向前延伸了一千多年。“中华文明五千年”从传说被论证为可信的历史,中华文明探源工程追溯出中华文明起源与发展的过程,为增强中华民族的文化自信提供了历史滋养和学理支撑。

中华文明探源工程摆脱了判断进入文明社会的“三要素”即文字、青铜器和城市的束缚,以社会严重阶层分化、出现凌驾于社会之上的王权和国家作为判断进入文明社会的根本标志,列举了辨识的王权和国家的物化标志,即都城或其他大型公共设施的兴建、高等级的建筑、随葬品丰富且有彰显墓主人尊贵身份的器具等。正是按照这一标准,中华文明探源工程论证了中华文明具有五千多年悠久历史。文明“三要素”并不是世界上所有文明不可或缺的要素,如中美洲的玛雅文明就没有制造和使用金属器,没有出现冶金术。因此,我们提出的判断进入文明社会的新标准也符合世界其他一些原生文明,具有普遍意义,是中国考古学对世界文明研究作出的理论贡献。

(节选自王巍《关于中国考古学发展的回顾与思考》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.如果用传统的眼光和思维方式去观察考古发掘,用已知的“知识图谱”去对照未知的世界,就很难有新的发现。 |

| B.从考古发现和文献典籍记载两个角度分析,都可以找到中原文明与三星堆文化的联系,明确三星堆文化的源头。 |

| C.古蜀人独具匠心的创造、浪漫夸张的艺术想象,为中国青铜时代增添了丰富色彩,为中华文明作出了独特贡献。 |

| D.中亚、南亚发现了从蜀地输出的蜀布、枸酱、邛竹杖等特产。这促使了汉武帝派遣张骞“凿空”西域,开拓出丝绸之路。 |

| A.《蜀王本纪》中有关于各世数王的记载,可以证明李白的《蜀道难》中关于蜀国开国的诗句有着现实的依据。 |

| B.世界各古代文明中都有对神秘的大眼睛、神树、太阳神的崇拜现象,反映了三星堆文化与世界文明之间的现实联系。 |

| C.现代科学技术在考古中具有重要作用。比如在三星堆考古中,如果没有酶联免疫技术,三星堆四号坑灰烬层中可能不会检测出蚕丝蛋白。 |

| D.判断进入文明社会与否的“三要素”即文字、青铜器和城市作为标准,缺乏普遍的适应性,用这个标准来衡量三星堆文化会造成误判。 |

| A.三星堆青铜神树上的鸟和缠绕于树干上的龙纹,都是中国传统文化神话体系中常见的母题。 |

| B.在三星堆三号“祭祀坑”中发现了类似殷商以青铜鼎、簋等容器相配合来表达社会等级、身份的“礼器”。 |

| C.三星堆“祭祀坑”出土的用于祭祀的玉璋、玉璧、玉琮,与殷墟出土的玉器在造型和功能上十分接近。 |

| D.在丝绸之路沿线的中国西北地区,曾经出土过与三星堆出土的金杖类似的“权杖”。 |

5.在考古发现中,中国考古工作者展现出了怎样的精神特质?请分点概括。

材料一

“双减”政策出台后,来自家长的声音中也有一些质疑和不安,不少家长开始更加焦虑地自行“补位”:花更多的钱选聘高端私教给孩子在家补课,或者千挑万选买齐各类复习资料。这些补位的误区,深刻反映出焦虑已经成为家长的惯性。只有打破这种惯性,家庭教育才能正确补位,才能实现“双减”的根本目标。

在市场化、信息化、城镇化高速发最的社会进程中,“望子成龙,望女成凤”的传统心理被加倍激化,加上教育被逐利的资本裹挟,使得“考高分——读好学校——上好大学——找好工作”,成为一些家庭的终极目标。这个目标中,只有物化的、可视的结果,没有关注人的情感、精神与生命本真。

家长应重塑家庭教育目的观:关注价值塑造,把“做有用的人”作为目标,培养孩子的责任担当和奉献精神;关注身心素质,把“做身心健康的人”作为目标,培养孩子的运动习惯和达观心态;关注生活质量,把“做有趣的人”作为目标,培养孩子的人生爱好和审美意趣。

另外,家长可重新审视自己作为父母的角色定位,转变“指挥者”“督导者”“审判者”的角色,做好孩子的守护者、支持者、陪伴者,营造民主平等、快乐幸福的家庭氛围。

(摘编自《“双减”落地后家庭教育须正确补位》,《中国教育报》2021年10月25日)

材料二

(摘编自《调查:“双减”实施后72.7%受访家长表示教育焦虑有所缓解》,《中国青年报》2021年9月16日)

材料三

“专人一对一沟通”“基于个人资料并结合意向学校进行量身定制”“定制一份精美的简历,能助你提高90%的升学率”……据央广网报道,目前市面上存在小升初简历制作的“小市场”,专为小学生和家长提供价格从几百元到上千元不等的简历定制服务。

竞争的下沉是造成家长焦虑心态的直接原因。父母都希望为孩子提供最优质的教育资源,让孩子“赢在起跑线上”进而能够进入更好的初中、高中、大学乃至获得一份更好的工作。而在全国绝大部分初中实行划区派位后,部分家长对未知的结果感到焦虑。个别初中因办学特色拥有限额的自主招生权利,使少数家长认为自己重获了选择权,心中的焦虑得到了一定缓解。但很快他们又陷入了另一种焦虑:名额有限竞争相对激烈,如何让自家孩子脱颖而出?嗅到商机的小升初简历服务由此产生。部分商家夸大小升初简历的作用,声称一份精致的简历可以提升孩子的被录取概率,部分家长因此将之视为名校的“敲门砖”,一度趋之若鹜。

(摘编自《迷信小升初简历是歧路》,《中国教育报》2021年12月2日)

材料四

“双减”,首先是减轻义务教育阶段学生过重作业负担。记者从教育部了解到,目前超过94%的学校绝大部分学生能在规定时间内完成作业。但是,作业少了,质量却不能降,时间短了,效果却不能减。

3个月来,不少地方创新探索作业管理减量增效。江西南昌市京安学校严格落实作业时长要求,学生作业以“悦”为重点,包括悦读、悦跑、悦动——每天回家阅读优秀书籍,至少运动10分钟,做一项家务。“既不给家长增添额外负担,又能让孩子全面提升综合素质。”该校校长陈英说。

在一些地方,开展课后服务延长了教师的工作时间,增加了一定工作量。新问题如何解决?不少地方进行了有益探索。为分担教师压力,有的学校在管理上加强统筹,调动更多教师,避免部分教师工作量过大。还有的则聘请退休教师、社会专业人员等补充师资。一些地方探索推出关爱举措:吉林长春市吉大附中力旺实验小学通过采取弹性上下班制、开设教师子女课后托管班等方式,让教师能够安心、放心地开展课后服务工作;浙江杭州市丁兰实验中学给参与课后服务的教师安排了特别的“关爱假”。

(摘编自《作业减量增效,校外培训减压,推动“双减”政策落实落细》,《人民日报》2021年11月04日)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.“双减”过后,家庭教育存在补位的误区。打破了家长的焦虑惯性,“双减”的根本目标就能实现。 |

| B.“双减”政策实施之后,大部分受访家长表示教育焦虑有所缓解,中等收入群体缓解比例较其他的低。 |

| C.小升初简历制作的市场的出现,主要原因是部分商家夸大简历的服务作用,相关部门应该加以监管。 |

| D.许多学校正在创新探索作业管理减量增效,例如江西南昌市京安学校缩短作业时长,以“悦”为重点。 |

| A.根据材料一和材料二可知,“双减”政策能适当减轻家庭经济负担,在一定程度上缓解了教育焦虑。 |

| B.在材料三的事例中,家长迷信小升初简历,想要将孩子送进“名校”,体现了教育资源分配不均的现状。 |

| C.在当前“双减”背景下,大部分家长的焦虑正有所缓解,材料三中的现象属少数,教育生态已经优化。 |

| D.从材料四可知,“双减”首先要减轻义务教育阶段学生过重作业负担,要让学生能在规定时间内完成作业。 |

材料一:

人工智能从概念到落地,经历了六十余年的探索。1956年,达特茅斯会议首次提出“人工智能”的概念,成为AI的起源地。其后,人工智能在上世纪经历了两波高潮和低谷。进入21世纪,大数据出现和深度学习崛起后,AI又得到飞跃式的发展,但就技术本身而言,人工智能还有很大的进步空间。人工智能技术的核心是深度学习,深度学习本身仍在不断发展进化,目前深度学习需要大计算、大数据,而且能耗很高。从基础技术原理角度来看,未来深度学习需要发展基于小数据、低能耗的人工智能算法。此外,人工智能在应用的过程中不再仅仅是核心算法,而是结合硬件以实现一体化。从更宏观的层面来看,人类经历的三次工业革命,分别以机械、电气和信息技术为核心驱动力。驱动工业革命的核心技术表现出很强的通用性,而每一次工业革命到达高潮时,驱动它的核心技术就进入工业大生产阶段,呈现出标准化、自动化、模块化的工业大生产特征。目前,人工智能技术已经具备很强的通用性,呈现出标准化、自动化和模块化特征,这意味着其将进入工业大生产阶段。因此,如今深度学习框架起到了承上启下的作用,下接芯片、大型计算机系统,上承各种业务模型、行业应用,将成为“智能时代的操作系统”。

(摘编自2019年11月新京报《人工智能:进入工业生产阶段,推动产业智能化》

材料二:

7月3日,百度AI开发者大会上,百度大脑迎来了史上最重磅的5.0版本升级,成为赋能产业智能化、软硬件一体的AI大生产平台。百度CTO王海峰表示,人工智能即将进入以“标准化、自动化、模块化”为特点的工业大生产阶段。这将驱动工业革命进入高潮,人工智能会将人类社会带入智能时代。尹世明则在8月29日刚刚结束的2019云智峰会上,承接了这一观点,并进一步表示,“百度智能云希望更多行业都能享受到AI工业化带来的智能红利,完成降本增效,加速产业智能化,成就智能中国”。因此,百度将集中更多资源支持智能云业务发展,把AI技术、云计算、基础技术体系进一步整合,充分打通在人工智能领域多年积累的优势,加强内部紧密配合,增强内部体系化联动,使更多的领先技术能够通过云输出到更多行业。

(摘编自2019年9月凤凰网《百度再次升级智能云加速中国产业智能化》)

材料三:

(英国调研机构Canalys报告)

材料四:

中国工程院的专家指出:智能制造在西方发达国家是一个“串联式”的发展过程,包括数字化、网络化、智能化。我国不能走西方顺序发展的老路,而必须“并联式”发展,一方面应实事求是推动数字化改造,另一方面需创新引领,因企制宜进行智能转型升级。而智能化转型升级现面临三个突出的挑战:

一是智能化转型亟需突破设备终端全面连接的瓶颈。据统计,在机械制造领域,设备的数字化率大概为47%,而这些设备的联网率只有40%,就是说设备数字化联网率不到20%.因此想要真正实现转型,设备数字化联网率是极为核心的基础性问题。

二是企业内部业务全面集成管控水平不高,跨企业协同难度大。如果内部的管控难以一体化,即无法进行资源综合优化配置,云平台的作用也挖掘不出来。这不仅是技术问题,而是价值与组织职责的博弈。

三是工业技术软件化能力不足,工业APP供给能力亟待提升。现时大约只有10%左右的企业工业软件总体应用较好,其它的如ERP等工业软件应用比例虽然较高,但其对企业的综合效益并不那么明显。更重要的是,过去的生产技术,跟现在的数据科学之间如何融合,怎么转化为可以快速迭代、柔性共享的工业APP,还需要探索。

(摘编自《智能制造的发展趋势》)

1.下列不属于人工智能特点的一项是| A.探索时间长,历经波折。 | B.技术本身尚有缺陷。 |

| C.技术已经具备很强的通用性。 | D.是“智能时代的操作系统”。 |

| A.AI的发展和深度学习关系紧密,既得益于深度学习的崛起,又受制于深度学习自身的发展进化。 |

| B.随着人工智能具备强通用性和标准化、自动化和模块化特征,我们已经进入了工业大生产阶段。 |

| C.百度大脑迎来史上最重磅的5.0版本升级,成为赋能产业智能化、软硬件一体的AI大生产平台,有助于加速中国产业智能化。 |

| D.百度云虽然在中国云市场中排名比较靠前,但要想使更多的领先技术能够通过云输出到更多行业,是要面临挑战的。 |