利用转基因技术,将抗除草剂基因转入纯合不抗除草剂水稻(2n)(甲),获得转基因植株若干。从转基因后代中选育出纯合矮秆抗除草剂水稻(乙)和纯合高秆抗除草剂水稻(丙)。用甲、乙、丙进行杂交,F2结果如下表。转基因过程中,可发生基因突变,外源基因可插入到不同的染色体上。高秆(矮秆)基因和抗除草剂基因独立遗传,高秆和矮秆由等位基因A(a)控制。有抗除草剂基因用B+表示、无抗除草剂基因用B-表示。

回答下列问题:

(1)矮秆和对高秆为__________ 性状,甲×乙得到的F1产生__________ 种配子。

(2)为了分析抗除草剂基因在水稻乙、丙叶片中的表达情况,分别提取乙、丙叶片中的RNA并分离出mRNA,逆转录后进行PCR扩增。为了除去提取RNA中出现的DNA污染,可采用的方法是__________ 。

(3)乙×丙的F2中,形成抗除草剂与不抗除草剂表现型比例的原因是__________ 。

(4)甲与丙杂交得到F1,F1再与甲杂交,利用获得的材料进行后续育种。写出F1与甲杂交,后代的性状及比例________________ 。

杂交组合 | F2的表现型及数量(株) | |||

矮秆抗除草剂 | 矮秆不抗除草剂 | 高秆抗除草剂 | 高秆不抗除草剂 | |

甲×乙 | 513 | 167 | 0 | 0 |

甲×丙 | 109 | 37 | 313 | 104 |

乙×丙 | 178 | 12 | 537 | 36 |

回答下列问题:

(1)矮秆和对高秆为

(2)为了分析抗除草剂基因在水稻乙、丙叶片中的表达情况,分别提取乙、丙叶片中的RNA并分离出mRNA,逆转录后进行PCR扩增。为了除去提取RNA中出现的DNA污染,可采用的方法是

(3)乙×丙的F2中,形成抗除草剂与不抗除草剂表现型比例的原因是

(4)甲与丙杂交得到F1,F1再与甲杂交,利用获得的材料进行后续育种。写出F1与甲杂交,后代的性状及比例

更新时间:2021-12-12 20:23:20

|

相似题推荐

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐1】学习以下材料,回答(1)~(5)题。

溶酶体H通道的首次发现

溶酶体作为细胞中的“回收站”,内部含有的酸性水解酶能将蛋白质等物质降解。其内部偏酸的环境(pH约为4.6),既能保障溶酶体功能,又能防止酸性水解酶泄露后(细胞质基质中的pH约为7.2)破坏正常结构。

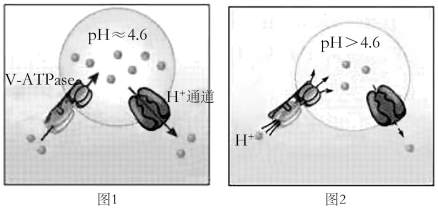

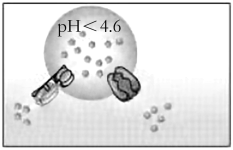

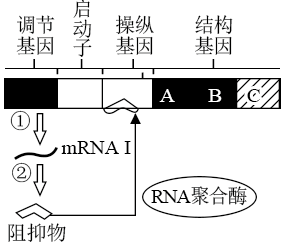

溶酶体内部pH的稳态是如何维持的?V—型质子泵(V-ATPase)在此发挥了重要功能。V—ATPase能够利用ATP水解产生的能量,将细胞质基质中的H+逆浓度梯度转运进溶酶体内部。研究者曾推测,要实现H+的精确调节,溶酶体膜上必然要有H+通道以实现H+快速外流。两套功能相反的系统协同工作,才能实现溶酶体pH的精确调控(如图1)。

为了找到这一“预设存在”的H+通道,我国科学家对一系列膜蛋白逐一进行过表达测试。最终发现当T蛋白过量表达时,记录到的从溶酶体膜内流向膜外的“H+电流”比对照组高出了20倍;与此同时,利用基因编辑技术敲除T基因后,即使将溶酶体膜内的pH调整为更酸的3.5,也记录不到任何电流信号。这些结果表明T蛋白就是介导H+流出溶酶体的通道。

但是此前的相关研究普遍认为T蛋白是K+通道。对比分析发现,当初在研究T蛋白功能时忽略了pH对通道蛋白的影响,而我国科学家是将溶酶体内的pH设定在4.6这一生理条件下开展的实验。在这一pH条件下,通过T蛋白的离子主要是H+而非K+,且定量计算结果显示T蛋白对H+的通透性是K+的5万倍。

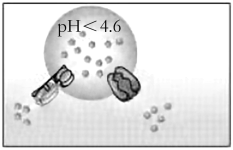

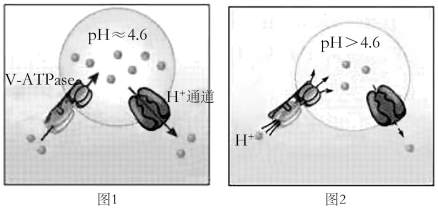

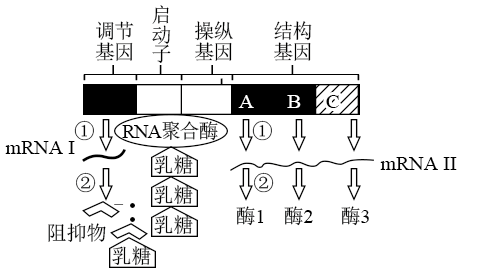

进一步的研究表明,T蛋白活性受溶酶体内的H+浓度调控。溶酶体内pH高于4.6时T蛋白活性降低(图2),而pH低于4.6时T蛋白活性增加。

(1)溶酶体内的酸性水解酶最初在__________ (填细胞器名称)合成。若溶酶体的酸性水解酶泄露至细胞质基质,会因pH改变影响酶的__________ 而导致活性降低。

(2)根据图1推测H+通过H+通道运出溶酶体的方式是__________ 。

(3)下列关于溶酶体的实验结果支持溶酶体膜上存在H+通道的有___________。

(4)结合文中信息并仿照图1、图2,在下图中画出当pH低于4.6时氢离子流动情况______ 。

(5)科学家在帕金森病人群体中找到众多溶酶体相关基因的突变,其中一种T基因的突变会使溶酶体膜上T蛋白数量减少,导致__________ ,使α突触核蛋白在神经元中堆积,诱发帕金森病。

溶酶体H通道的首次发现

溶酶体作为细胞中的“回收站”,内部含有的酸性水解酶能将蛋白质等物质降解。其内部偏酸的环境(pH约为4.6),既能保障溶酶体功能,又能防止酸性水解酶泄露后(细胞质基质中的pH约为7.2)破坏正常结构。

溶酶体内部pH的稳态是如何维持的?V—型质子泵(V-ATPase)在此发挥了重要功能。V—ATPase能够利用ATP水解产生的能量,将细胞质基质中的H+逆浓度梯度转运进溶酶体内部。研究者曾推测,要实现H+的精确调节,溶酶体膜上必然要有H+通道以实现H+快速外流。两套功能相反的系统协同工作,才能实现溶酶体pH的精确调控(如图1)。

为了找到这一“预设存在”的H+通道,我国科学家对一系列膜蛋白逐一进行过表达测试。最终发现当T蛋白过量表达时,记录到的从溶酶体膜内流向膜外的“H+电流”比对照组高出了20倍;与此同时,利用基因编辑技术敲除T基因后,即使将溶酶体膜内的pH调整为更酸的3.5,也记录不到任何电流信号。这些结果表明T蛋白就是介导H+流出溶酶体的通道。

但是此前的相关研究普遍认为T蛋白是K+通道。对比分析发现,当初在研究T蛋白功能时忽略了pH对通道蛋白的影响,而我国科学家是将溶酶体内的pH设定在4.6这一生理条件下开展的实验。在这一pH条件下,通过T蛋白的离子主要是H+而非K+,且定量计算结果显示T蛋白对H+的通透性是K+的5万倍。

进一步的研究表明,T蛋白活性受溶酶体内的H+浓度调控。溶酶体内pH高于4.6时T蛋白活性降低(图2),而pH低于4.6时T蛋白活性增加。

(1)溶酶体内的酸性水解酶最初在

(2)根据图1推测H+通过H+通道运出溶酶体的方式是

(3)下列关于溶酶体的实验结果支持溶酶体膜上存在H+通道的有___________。

| A.抑制V-ATPase的功能,溶酶体内的pH迅速上升 |

| B.膜内pH4.6膜外7.2时,能测到膜内向膜外的H+电流 |

| C.若膜内pH调至3.5,膜内向膜外的H+电流将更强 |

| D.膜内为中性或碱性时,能测到膜内向膜外的K+电流 |

(5)科学家在帕金森病人群体中找到众多溶酶体相关基因的突变,其中一种T基因的突变会使溶酶体膜上T蛋白数量减少,导致

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

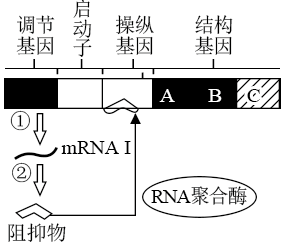

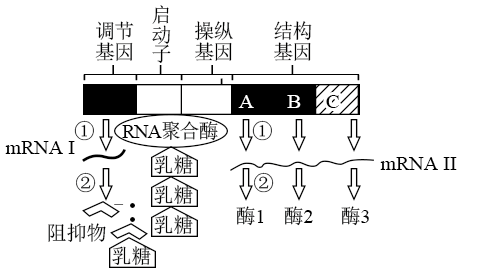

【推荐2】下图表示大肠杆菌的三个结构基因(A、B、C)的表达机制。当环境中没有乳糖时,阻抑物与操纵基因结合,导致RNA聚合酶无法与启动子结合。从而无法通过基因表达合成与乳糖代谢有关的三种酶(酶1、酶2和酶3),但如果环境中存在乳糖,就可以合成这三种酶。回答下列问题:

(1)据图可知,阻抑物是________ 的产物,RNA聚合酶催化的是________ (填数字)过程,在该过程中RNA聚合酶的作用是________________________ 。

(2)已知图中的酶1为β半乳糖透性酶,可直接促进乳糖进入细胞内,推测该酶主要存在于________ (填细胞结构)中,酶2为β半乳糖苷酶,可将乳糖水解为半乳糖和________ 。据图分析,当环境中含有乳糖时,三个结构基因可以进行表达的原因是________________________ 。

(3)当环境中富含乳糖时,三个结构基因表达出三种酶,分别发挥相应的作用,从而使乳糖含量降低,这种调节机制属于________ 。

(1)据图可知,阻抑物是

(2)已知图中的酶1为β半乳糖透性酶,可直接促进乳糖进入细胞内,推测该酶主要存在于

(3)当环境中富含乳糖时,三个结构基因表达出三种酶,分别发挥相应的作用,从而使乳糖含量降低,这种调节机制属于

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

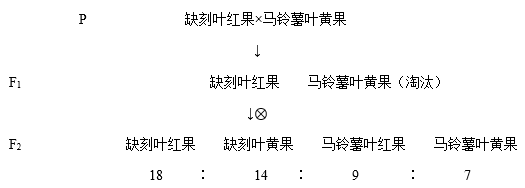

【推荐3】在一定气候条件下,未收割的小麦会出现穗发芽现象,从而影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。

(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:

注:“+”数目越多表示蓝色越深

1)步骤①中加入的A是___________________________ 。步骤②中加缓冲液的目的是______________ 。步骤④中加入的B试剂是______________ 。

2)显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是______________ 。据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越______________ 。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应______________ 。

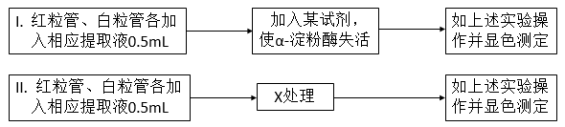

(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:

1)X处理是______________ 。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著______________ (填“深于”或“浅于”)白粒管,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。

2)α-淀粉酶和β-淀粉酶在水解淀粉的过程中分别断裂不同位置的糖苷键,形成的水解产物也存在差异,这在一定程度上说明酶的作用具有______________ 。

(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:

分组 步骤 | 红粒管 | 白粒管 | 对照管 | |

① | 加样 | 0.5mL提取液 | 0.5mL提取液 | A |

② | 加缓冲液(mL) | 1 | 1 | 1 |

③ | 加淀粉溶液(mL) | 1 | 1 | 1 |

④ | 37℃保温适当时间后,终止反应,冷却至常温,加适量B试剂显色 | |||

显色结果 | +++ | + | +++++ | |

注:“+”数目越多表示蓝色越深

1)步骤①中加入的A是

2)显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是

(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:

1)X处理是

2)α-淀粉酶和β-淀粉酶在水解淀粉的过程中分别断裂不同位置的糖苷键,形成的水解产物也存在差异,这在一定程度上说明酶的作用具有

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐1】某两性花植物的花色由三对独立遗传的等位基因控制。A控制紫色,a无控制色素合成功能。B控制红色,b控制蓝色,D不影响上述基因的功能,但d纯合的个体为白花。基因型为A_B_D_和A_bbD_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的3个纯合品系甲、乙、丙,花色分别为靛蓝色、白色和红色,杂交组合和结果如下表,不考虑突变和致死现象,回答下列相关问题:

(1)花色遗传遵循______ 定律,该定律发生的时期是______ ;基因A、a不同的原因是______ 。

(2)甲、丙的基因型分别是______ 、______ 。甲与丙杂交得F1自交,F2的表型及比例为______ 。

(3)若某植株自交子代中白花植株占比是1/4,则该植株可能的基因型有______ 种。

(4)从上述植物中选择实验材料,设计一代杂交实验确定杂交组合一的F2中靛蓝色植株的基因型,实验思路及预期结果是:______ 。

| 杂交组合 | 亲本F1 | 表型F2 | 表型及比例 |

| 一 | 甲×乙 | 紫红色 | 紫红色∶靛蓝色∶白色=9∶3∶4 |

| 二 | 乙×丙 | 紫红色 | 紫红色∶红色∶白色=9∶3∶4 |

(2)甲、丙的基因型分别是

(3)若某植株自交子代中白花植株占比是1/4,则该植株可能的基因型有

(4)从上述植物中选择实验材料,设计一代杂交实验确定杂交组合一的F2中靛蓝色植株的基因型,实验思路及预期结果是:

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐2】家兔的毛色受两对等位基因(A、a与B、b)控制,体形受一对等位基因(D、d)控制。取纯合的白化正常雌兔与灰色侏儒雄兔杂交,F1均表现为野鼠色正常兔,取F1相互杂交,子代表现如表。请回答:

(1)基因D、d位于______ 染色体上。

(2)F2野鼠色正常雌兔基因型有______ 种,让F2中的灰色兔随机交配,得到的F3中灰色兔所占比例为______ 。

(3)为鉴定F2中某只白化正常雄兔的基因型,研究人员在F2中取______ 雌兔与之交配,结果F3出现三种毛色,则该雄兔的基因型为______ 。请用遗传图解表示上述鉴定过程(写出一种情况即可)。______

| F2表现型 及比例 | 雌兔 | 雄兔 |

| 9野鼠色正常兔:3灰色正常兔 :4白化正常兔 | 9野鼠色正常兔:9野鼠色侏儒兔:3灰色正常兔:3灰色侏儒兔:4白化正常兔:4白化侏儒兔 |

(1)基因D、d位于

(2)F2野鼠色正常雌兔基因型有

(3)为鉴定F2中某只白化正常雄兔的基因型,研究人员在F2中取

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐3】某二倍体植物是严格自花传粉的多年生植物,第一年长出的植株就能结果,年龄不同的植株结果数量不同,但同样年龄的植株雌蕊的数目基本相同,给雌蕊授粉后发育成果实的概率也基本相同。该植物子房室分多室和单室两种,其中A基因控制单室,a基因控制多室。该植物中还存在另一对等位基因B、b,B基因对A基因有抑制作用,当B基因存在时A基因的效应不能显示,子房室表现为多室。现有一多室植株X,每年自交后代中既有多室植株也有单室植株,且多室植株数目总接近单室植株数目的三倍。回答下列问题:

(1)用该植物进行杂交实验时,授粉前需对母本进行____________ 处理,目的是____________ ;授粉后需要对母本进行____________ 处理。

(2)针对植株X的情况,某学习小组在讨论后提出两种观点(已排除植株X的基因型为AABb)。甲观点认为:A、a和B、b基因位于两对同源染色体上,基因型为aB的雄配子不能参与受精。乙观点认为:A和b基因位于一条染色体上,a和B基因位于其同源染色体上。

①亲本植株X的基因型为_____________ 。若以植株X所结子代为材料(植株的基因型未知,不考虑变异)来探究甲观点正确还是乙观点正确,最简单的方法是:______________ ,预期结果及结论是:____________ 。

②若甲观点正确,则子代表现为多室性状的个体中纯合子所占的比例为____________ 。若不考虑变异,该植物种群中多室性状个体的基因型有____________ 种。

(1)用该植物进行杂交实验时,授粉前需对母本进行

(2)针对植株X的情况,某学习小组在讨论后提出两种观点(已排除植株X的基因型为AABb)。甲观点认为:A、a和B、b基因位于两对同源染色体上,基因型为aB的雄配子不能参与受精。乙观点认为:A和b基因位于一条染色体上,a和B基因位于其同源染色体上。

①亲本植株X的基因型为

②若甲观点正确,则子代表现为多室性状的个体中纯合子所占的比例为

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐1】某实验室保存有野生型和一些突变型果蝇。果蝇的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置如图所示:

请回答下列问题:

(1)同学甲用翅外展粗糙眼果蝇与野生型(正常翅正常眼)纯合子果蝇进行杂交,F1代雌雄个体相互交配得到F2,F2中翅外展正常眼个体出现的概率为________ 。

(2)由图可知一只粗糙紫眼焦刚毛果蝇的基因型为_________________ 。

(3)图中所列基因中,不能与翅外展基因进行自由组合的是________ 。

(4)同学乙用焦刚毛白眼雄蝇与野生型(直刚毛红眼)纯合子雌蝇进行杂交(正交),则子代雄蝇中焦刚毛个体出现的概率为________ ;若进行反交(焦刚毛白眼雌蝇与直刚毛红眼雄蝇杂交),子代中白眼个体出现的概率为________ 。

(5)为了验证遗传规律,同学丙让白眼黑檀体雄果蝇与野生型(红眼灰体)纯合子雌果蝇进行杂交得到F1,F1相互交配得到F2。那么,在所得实验结果中:

①能够验证自由组合定律的F1表现型是________ ,F2表现型及分离比是 _________________ 。

②验证伴性遗传时应分析的相对性状是________ ,能够验证伴性遗传的F2表现型及分离比为_________________________ 。

请回答下列问题:

(1)同学甲用翅外展粗糙眼果蝇与野生型(正常翅正常眼)纯合子果蝇进行杂交,F1代雌雄个体相互交配得到F2,F2中翅外展正常眼个体出现的概率为

(2)由图可知一只粗糙紫眼焦刚毛果蝇的基因型为

(3)图中所列基因中,不能与翅外展基因进行自由组合的是

(4)同学乙用焦刚毛白眼雄蝇与野生型(直刚毛红眼)纯合子雌蝇进行杂交(正交),则子代雄蝇中焦刚毛个体出现的概率为

(5)为了验证遗传规律,同学丙让白眼黑檀体雄果蝇与野生型(红眼灰体)纯合子雌果蝇进行杂交得到F1,F1相互交配得到F2。那么,在所得实验结果中:

①能够验证自由组合定律的F1表现型是

②验证伴性遗传时应分析的相对性状是

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐2】植物细胞质和细胞核中存在很多雄性不育基因和可育基因。下表为高粱细胞质和细胞核中含有的育性基因情况,其中标号1、2代表基因的不同系列,不同系列之间不存在等位基因;系列1的细胞核基因A1和a1、B1和b1分别为等位基因,系列2以此类推。当细胞质和细胞核中任一系列的基因都为不育基因时,植株即表现为雄性不育,其他表现为可育。例如,基因型为N1S2(A1A1b1b1a2a2b2b2)的植株是雄性不育的,基因型为 S1N2 ( A1A1b1 b1a2a2b2b2)是可育的。

现有甲、乙和丙3种纯合品系,其中品系甲的基因型为S1N2 ( a1a1b1 b1a2a2b2b2),品系乙 的基因型为S1N2 ( A1A1b1 b1A2A2B2B2),品系丙为具有细胞质可育基因N1的雄性不育品系。

(1)让品系甲和品系乙进行杂交,作父本的品系是_________ ,F1进行自交产生的F2育性及分离比为_______ 。

(2)利用品系甲、乙和丙进行如下图的一系列杂交实验,可以判断品系丙的基因型是_____ (写出一种即可)。

(3)根据以上实验结果还可以推测,导致品系丙雄性不育的细胞核基因位于____ (填“一对”或“两对”)同源染色体上,作出这种推测的依据是________ 。

(4)请从品系甲、乙、丙中选取材料,设计杂交实验验证以上推测(要求:写出实验思路并预:期实验结果)。

实验思路:______________ 。

预期结果:_______________ 。

基因系列 | 细胞质可育基因 | 细胞质不育基因 | 细胞核可育基因 | 细胞核不育基因 |

系列1 | N1 | S1 | A1、B1 | a1、b1 |

系列2 | N2 | S2 | A2、B2 | a2、b2 |

现有甲、乙和丙3种纯合品系,其中品系甲的基因型为S1N2 ( a1a1b1 b1a2a2b2b2),品系乙 的基因型为S1N2 ( A1A1b1 b1A2A2B2B2),品系丙为具有细胞质可育基因N1的雄性不育品系。

(1)让品系甲和品系乙进行杂交,作父本的品系是

(2)利用品系甲、乙和丙进行如下图的一系列杂交实验,可以判断品系丙的基因型是

(3)根据以上实验结果还可以推测,导致品系丙雄性不育的细胞核基因位于

(4)请从品系甲、乙、丙中选取材料,设计杂交实验验证以上推测(要求:写出实验思路并预:期实验结果)。

实验思路:

预期结果:

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

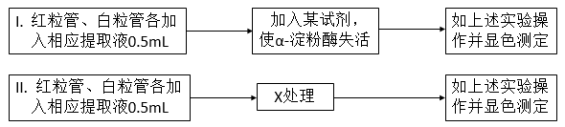

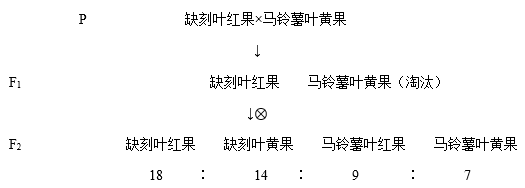

【推荐3】番茄(2N=24)是二倍体植物,缺刻叶和马铃薯叶为一对相对性状(控制这对相对性状的基因D、d位于6号染色体上),果实的红色与黄色是另一对相对性状,控制这两对相对性状的基因独立遗传。育种工作者为研究这两对遗传性状的特点,进行了如下图的杂交实验。请分析回答:

(1)缺刻叶和马铃薯叶中,显性性状为________ 。F2中缺刻叶与马铃薯叶之比不符合3∶1的原因可能是________________________ 。控制果实红色与黄色的基因位于________ 对同源染色体上。

(2)将F2植株自交,单株收获F2中马铃薯叶红果植株所结种子,每株所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有4/9的株系F3的表现型及其数量比为马铃薯叶红果∶马铃薯叶黄果=3∶1,有________ 的株系F3均表现为马铃薯叶红果,有____________ 的株系F3的表现型及其数量比为________ 。

(3)已知无正常6号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Dd的植株A,其细胞中6号染色体如图所示。为了确定植株A的D基因是位于正常染色体还是异常染色体上,让其作为父本与正常的马铃薯叶植株进行测交。若F1表现型为________ ,则说明D基因位于异常染色体上。

(1)缺刻叶和马铃薯叶中,显性性状为

(2)将F2植株自交,单株收获F2中马铃薯叶红果植株所结种子,每株所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有4/9的株系F3的表现型及其数量比为马铃薯叶红果∶马铃薯叶黄果=3∶1,有

(3)已知无正常6号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Dd的植株A,其细胞中6号染色体如图所示。为了确定植株A的D基因是位于正常染色体还是异常染色体上,让其作为父本与正常的马铃薯叶植株进行测交。若F1表现型为

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐1】利用实验室保存的纯种果蝇进行杂交实验和分子遗传实验。果蝇的灰体与黑檀体受一对等位基因控制(用E/e表示),这对基因的显隐性和所在的染色体未知(不考虑X、Y的同源区段)。

实验一:

实验二:根据黑檀体突变位点序列设计了一对特异性引物A,对实验一中亲代、F1、F2每只果蝇基因组DNA进行扩增,电泳结果显示,亲代灰体得到1条622bp产物,亲代黑檀体得到1条174bp产物。(注:bp表示碱基对)

回答下列问题:

(1)实验一中可判断灰体是显性性状的组别是组合_____ (填“1”、“2”、“1或2”)。

(2)实验一结果无法判断出基因位于常染色体上还是X染色体上,还需要对F2数据进行更详细的统计和分析,若_____ ,说明E/e位于常染色体上。

(3)根据实验二_____ (填“F1”、“F2”、“F1或F2”)的一只灰体雄果蝇的结果可判断E/e位于常染色体上,判断的依据是_____ 。

(4)现已证实E、e位于Ⅲ号染色体上,果蝇长翅(V)和残翅(v)也位于Ⅲ号染色体上,研究人员为了确定V/v与E/e在染色体上相对距离的远近(距离近则不发生染色体片段的互换),根据V和v基因序列设计了一对特异性引物B,扩增得到DNA片段,电泳结果显示,纯合子长翅得到1条540bp产物,纯合子残翅得到1条320bp产物。

a.选择纯合子灰体长翅♀与黑檀体残翅♂杂交,F1雌雄个体随机交配,分别用两对引物A和B,对F2每只果蝇基因组DNA进行扩增,电泳结果显示,F2有9种电泳条带组合,对该实验结果,提出一个合理的解释_____ (在答题卡对应的图中,用F1果蝇减数分裂联会过程,两对基因在染色体上的位置来表示)。

b.黑檀体残翅果蝇得到条带是_____ (填序号)。

①540 bp ②320 bp ③622 bp ④174 bp

实验一:

| 杂交组合 | 亲代 | 子代 |

| 组合1 | 灰体♀×黑檀体♂ | F1:全为灰体 |

| 组合2 | F1雌雄果蝇随机交配 | F2:灰体 黑檀体 |

回答下列问题:

(1)实验一中可判断灰体是显性性状的组别是组合

(2)实验一结果无法判断出基因位于常染色体上还是X染色体上,还需要对F2数据进行更详细的统计和分析,若

(3)根据实验二

(4)现已证实E、e位于Ⅲ号染色体上,果蝇长翅(V)和残翅(v)也位于Ⅲ号染色体上,研究人员为了确定V/v与E/e在染色体上相对距离的远近(距离近则不发生染色体片段的互换),根据V和v基因序列设计了一对特异性引物B,扩增得到DNA片段,电泳结果显示,纯合子长翅得到1条540bp产物,纯合子残翅得到1条320bp产物。

a.选择纯合子灰体长翅♀与黑檀体残翅♂杂交,F1雌雄个体随机交配,分别用两对引物A和B,对F2每只果蝇基因组DNA进行扩增,电泳结果显示,F2有9种电泳条带组合,对该实验结果,提出一个合理的解释

b.黑檀体残翅果蝇得到条带是

①540 bp ②320 bp ③622 bp ④174 bp

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐2】茄子的花色可用于育种过程中性状选择的标记,果皮和果肉颜色也是茄子的重要品质性状。为研究这三个性状的遗传规律,选用P1(紫花、白果皮、白果肉)、P2(白花、绿果皮、绿果肉)、P3(白花、白果皮、白果肉)和P4(紫花、紫果皮、绿果肉)四种纯合体为亲本进行杂交实验,结果如表所示。

回答下列问题:

(1)在研究茄子花色的遗传规律时,除了实验1外,还可以选用的杂交组合有_____________ (写出一组即可)。根据实验1的结果可知______________ 是显性性状。

(2)根据实验2结果推测,茄子果皮颜色受______________ 对基因控制,F2中绿果皮个体的基因型有______________ 种。

(3)根据实验3结果推测,果肉颜色遗传遵循______________ 定律。假如控制果皮和果肉颜色的基因位于两对染色体上,实验3的F2中没有白果皮、绿果肉和绿果皮、白果肉的表现型,推测其可能的原因有两种:①果肉颜色由另一对等位基因控制,但_______________ ﹔②___________________ 。为了进一步确认出现上述现象的具体原因,可增加样本数量继续研究。

(4)假定花色和果皮颜色的遗传符合基因的自由组合规律,则实验2的F2中紫花、绿果皮植株理论上所占比例为______________ 。让F2中所有紫花、绿果皮植株随机交配,则其后代中紫花、白果皮植株理论上所占比例为______________ 。

(5)研究人员推测,紫果皮茄子果皮中存在叶绿体色素,但是其颜色可能被其他色素所掩盖。根据所学知识设计实验,探究茄子果皮中叶绿体色素成分组成______________ 。(要求:写出实验材料和主要步骤)

| 组别 | 亲代杂交组合 | F1表型 | F2表型及数量(株) |

| 实验1 | P1×P2 | 紫花 | 紫花(60),白花(18) |

| 实验2 | P3×P4 | 紫果皮 | 紫果皮(56),绿果皮(17),白果皮(5) |

| 实验3 | P1×P4 | 紫果皮、绿果肉 | 紫果皮、绿果肉(44),紫果皮、白果肉(15), 绿果皮、绿果肉(15),白果皮、白果肉(4) |

回答下列问题:

(1)在研究茄子花色的遗传规律时,除了实验1外,还可以选用的杂交组合有

(2)根据实验2结果推测,茄子果皮颜色受

(3)根据实验3结果推测,果肉颜色遗传遵循

(4)假定花色和果皮颜色的遗传符合基因的自由组合规律,则实验2的F2中紫花、绿果皮植株理论上所占比例为

(5)研究人员推测,紫果皮茄子果皮中存在叶绿体色素,但是其颜色可能被其他色素所掩盖。根据所学知识设计实验,探究茄子果皮中叶绿体色素成分组成

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

解题方法

【推荐3】某农作物为雌雄同株异花的二倍体植物,利用转基因技术将抗虫基因和抗草甘膦(一种除草剂,对人有毒性)基因导入该植物,选育出甲、乙两株抗虫抗草甘膦植物。取甲、乙自交,F₁结果如下表。已知外源基因能1次或多次插入并整合到受体细胞染色体上。

回答下列问题:

(1)根据数据可知抗草甘膦和不抗草甘膦这一相对性状中显性性状为___________ 。取该植物自交,___________ (填“需要”或“不需要”)进行套袋操作。

(2)甲的F1中抗虫不抗草甘膦及不抗虫抗草甘膦植株混合种植,随机传粉所得子代中,不抗虫不抗草甘膦植株所占比例为___________ 。从甲的F1中筛选稳定遗传的抗虫抗草甘膦植株,最简便的杂交方法是___________ 。

(3)根据乙自交后代可推测乙中抗虫基因和抗草甘膦基因的位置关系是___________ 。

(4)中国科学家发现一种新型抗草甘膦基因GAT基因,该基因能编码草甘膦降解酶,利用GAT基因培育抗草甘膦农作物的优点是___________ 。为降低土壤中残留草甘膦浓度,请提出可能的解决办法:___________ 。

| 亲本 | F1的表型及数量(株) | |||

| 抗虫抗草甘膦 | 抗虫不抗草甘膦 | 不抗虫抗草甘膦 | 不抗虫不抗草甘膦 | |

| 甲 | 182 | 58 | 61 | 22 |

| 乙 | 179 | 89 | 92 | 0 |

(1)根据数据可知抗草甘膦和不抗草甘膦这一相对性状中显性性状为

(2)甲的F1中抗虫不抗草甘膦及不抗虫抗草甘膦植株混合种植,随机传粉所得子代中,不抗虫不抗草甘膦植株所占比例为

(3)根据乙自交后代可推测乙中抗虫基因和抗草甘膦基因的位置关系是

(4)中国科学家发现一种新型抗草甘膦基因GAT基因,该基因能编码草甘膦降解酶,利用GAT基因培育抗草甘膦农作物的优点是

您最近一年使用:0次