某植株(雌雄同株)的花单瓣与重瓣受一对等位基因A、a控制,单瓣对重瓣为显性。该植株野生型开白花,经太空育种,出现了紫花突变体H;花色受另一对等位基因B、b控制,分别对野生型植株和突变体H的花色基因进行扩增并电泳,结果如图。现将甲、乙两植株杂交得F₁,F₁自交,F₂表型为单瓣白花:单瓣紫花:重瓣白花:重瓣紫花=99:33:165:55。请回答下列问题。

(1)由图可知,紫花基因是白花基因发生了碱基的______ (填“增添”、“缺失”或“替换”)而成,且突变体H为______ (填“纯合体”或“杂合体”)。

(2)为验证紫花为隐性性状,可选______ 作为亲本杂交,若______ ,则紫花为隐性。

(3)甲、乙植株的基因型为______ 。若F₂自由交配得F₃,则F₃中重瓣白花植株所占比例为______ 。

(4)某科研团队又培育出一紫花突变体N。假设每个突变体只有一种隐性突变,不考虑其他突变及交叉互换。某科研小组欲探究H、N紫花基因之间的位置关系的三种可能性,设计下列实验设计思路和结果分析,请你进行完善。

选用______ 做亲本进行杂交。

a.若F1表现型均为______ ,则结论是____________ 。

b.______ 。c.______ 。

(1)由图可知,紫花基因是白花基因发生了碱基的

(2)为验证紫花为隐性性状,可选

(3)甲、乙植株的基因型为

(4)某科研团队又培育出一紫花突变体N。假设每个突变体只有一种隐性突变,不考虑其他突变及交叉互换。某科研小组欲探究H、N紫花基因之间的位置关系的三种可能性,设计下列实验设计思路和结果分析,请你进行完善。

选用

a.若F1表现型均为

b.

更新时间:2023-01-15 09:36:13

|

相似题推荐

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

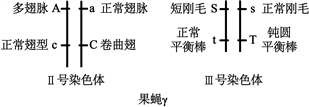

【推荐1】研究者在一个果蝇纯系(全为纯合子)中发现了几只紫眼果蝇β(雌蝇、雄蝇都有),而它的兄弟姐妹都是红眼。

(1)让β与____________ 眼果蝇杂交,发现____________ ,F1果蝇均表现为红眼,并且由F1雌雄果蝇相互交配产生的F2果蝇眼色出现3:1的分离比,由此判断紫眼为常染色体上的单基因____________ 性突变。

(2)果蝇共有3对常染色体,编号为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。红眼果蝇γ的4种突变性状分别由一种显性突变基因控制,并且突变基因纯合的胚胎不活,在同一条染色体上的两个突变基因位点之间不发生交换。

①果蝇γ的雌雄个体间相互交配,子代成体果蝇的基因型为____________ ,表明果蝇γ以____________ 形式连续遗传。

②进行杂交“♀β×♂γ”,子代果蝇中紫眼个体和红眼个体的比例为1:1,表明γ携带红眼基因,同时携带紫眼基因或携带____________ 基因。同时发现,子代果蝇中所有正常刚毛、钝圆平衡棒的个体都是紫眼,所有短刚毛、正常平衡棒的个体都是红眼,并且正常翅脉、卷曲翅、紫眼:正常翅脉、卷曲翅、红眼:多翅脉、正常翅型、紫眼:多翅脉、正常翅型、红眼为____________ ,所以判断紫眼基因定位于____________ 号染色体上。

(3)研究者推测紫眼基因是红眼基因的突变基因,利用转基因技术将红眼基因转给β,发现其眼色由紫色恢复为红色,通过与____________ 两种果蝇的眼色对比,可以进一步确定上述推测。

(4)分别提取β和红眼果蝇的总RNA,通过PCR技术,依次完成逆转录和____________ 过程后,比较获得的cDNA长度,发现β的cDNA比红眼果蝇的多了45对脱氧核苷酸,推测紫眼基因的单个表达产物会比红眼基因的多____________ 个氨基酸。

(1)让β与

(2)果蝇共有3对常染色体,编号为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。红眼果蝇γ的4种突变性状分别由一种显性突变基因控制,并且突变基因纯合的胚胎不活,在同一条染色体上的两个突变基因位点之间不发生交换。

①果蝇γ的雌雄个体间相互交配,子代成体果蝇的基因型为

②进行杂交“♀β×♂γ”,子代果蝇中紫眼个体和红眼个体的比例为1:1,表明γ携带红眼基因,同时携带紫眼基因或携带

(3)研究者推测紫眼基因是红眼基因的突变基因,利用转基因技术将红眼基因转给β,发现其眼色由紫色恢复为红色,通过与

(4)分别提取β和红眼果蝇的总RNA,通过PCR技术,依次完成逆转录和

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐2】普通番茄细胞中含有多聚半乳糖醛酸酶基因,控制细胞产生多聚半乳糖醛酸酶,该酶能破坏细胞壁,使番茄软化,不耐贮藏。科学家将抗多聚半乳糖醛酸酶基因导入番茄细胞,培育出了抗软化、保鲜时间长的转基因番茄。如图为操作流程图,据图回答问题。

(1)实验中的目的基因是___________________________________ ,获取目的基因的方法有从基因文库中获取、________________ 及人工合成法。

(2)构建基因表达载体时必需的工具酶有__________________________ 。

(3)图中涉及的生物技术有_______________________________ 。

(4)根据图中,转基因番茄细胞中的信息传递过程,分析转基因番茄抗软化的原因____________ 。

(5)若将得到的二倍体转基因番茄植株自交,F1中抗软化与不抗软化的植株数量比为3:1,则可推测目的基因整合到了___________ 。

A.一对同源染色体的一条上 B.一对同源染色体的两条上

C.两条非同源染色体上 D.一对同源染色体的非姐妹染色体上

(1)实验中的目的基因是

(2)构建基因表达载体时必需的工具酶有

(3)图中涉及的生物技术有

(4)根据图中,转基因番茄细胞中的信息传递过程,分析转基因番茄抗软化的原因

(5)若将得到的二倍体转基因番茄植株自交,F1中抗软化与不抗软化的植株数量比为3:1,则可推测目的基因整合到了

A.一对同源染色体的一条上 B.一对同源染色体的两条上

C.两条非同源染色体上 D.一对同源染色体的非姐妹染色体上

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐3】水稻为雌雄同株的植物,含有12对同源染色体。我国科学家利用转基因技术把野生稻(D)染色体上的耐缺氮基因D导入栽培稻(H)的染色体上。现选育出了L7和L12两个水稻新品系,分别代表仅在7号染色体和12号染色体的一对染色体上都导入了耐缺氮基因D,分别记为SD、TD,没有导入耐缺氮基因D记为SH和TH。现将两个新品系分别与栽培稻(H)杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,检测结果以带型表示如下图。回答下列问题:

(1)用分子检测技术对实验亲本及部分F2的基因进行检测的原理是________________ 。

(2)实验一F2中对应带型α的个体基因型为________ 。

(3)实验二F2中产生带型Ⅰ:Ⅱ:Ⅲ的个体数量分别为108、120和12,进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有________ (填“TD”或“TH”)基因,用遗传图解表示该过程____ 。

(4)若将L7和L12品系杂交,获得F1植株再自交,然后对所有F2植株进行基因检测。由上述实验结果推测可知,选取________ 带型的植株,可获得同时带有来自耐缺氮基因D的7号和12号染色体片段的纯合品系。利用该纯合品系和栽培稻(H)杂交得到F1,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二的结果相同,雌配子均正常,则F2中与该纯合品系基因型不相同的个体所占比例为________ 。

(1)用分子检测技术对实验亲本及部分F2的基因进行检测的原理是

(2)实验一F2中对应带型α的个体基因型为

(3)实验二F2中产生带型Ⅰ:Ⅱ:Ⅲ的个体数量分别为108、120和12,进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有

(4)若将L7和L12品系杂交,获得F1植株再自交,然后对所有F2植株进行基因检测。由上述实验结果推测可知,选取

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐1】水稻是二倍体雌雄同株植物。袁隆平院士及其团队研发的三系杂交水稻,让“亩产千斤”“禾下乘凉”都已不是梦。三系杂交涉及细胞核中的可育基因(R)、不育基因(r),细胞质中的可育基因(N)、不育基因(S),只有基因型为S(rr)的植株表现为花粉不育,其余基因型的植株的花粉均可育。回答下列问题。

(1)水稻细胞中与育性相关的基因型有________ 种。基因型为S(rr)的雄性不育系水稻与基因型为N(RR)的水稻杂交产生F₁,F₁自交后代花粉可育与花粉不育的比例是________ 。科研人员发现S(rr)这种雄性不育性状个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,由此说明________________________ 。

(2)采用雄性不育系进行杂交育种可省却对母本去雄的繁琐工序。由于雄性不育系不能通过自交来延续,现欲从与育性有关的三个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(r)中选取一个品系,通过和S(rr)杂交制备雄性不育系,则应该选择的父本和母本分别是________________ 。

(3)有研究表明:水稻叶片披垂度随叶片卷曲程度的增加而减少,叶片一定程度的卷曲可以增加水稻产量。已知水稻正常叶(A)对卷曲叶(a)为不完全显性,显性纯合子表现为正常叶,隐性纯合子表现为卷曲叶,杂合子表现为半卷曲叶。某半卷曲叶水稻种子(Aa)经射线照射后出现半卷曲叶(Aaa)突变体的三种可能情况如图所示。为探究该突变体类型,试写出简单的实验方案并预期实验结果及结论(假设实验过程中不存在突变,各基因型配子及合子活力相同)。

实验方案:_______________________ 。

预期结果及结论:_____________________ 。

(1)水稻细胞中与育性相关的基因型有

(2)采用雄性不育系进行杂交育种可省却对母本去雄的繁琐工序。由于雄性不育系不能通过自交来延续,现欲从与育性有关的三个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(r)中选取一个品系,通过和S(rr)杂交制备雄性不育系,则应该选择的父本和母本分别是

(3)有研究表明:水稻叶片披垂度随叶片卷曲程度的增加而减少,叶片一定程度的卷曲可以增加水稻产量。已知水稻正常叶(A)对卷曲叶(a)为不完全显性,显性纯合子表现为正常叶,隐性纯合子表现为卷曲叶,杂合子表现为半卷曲叶。某半卷曲叶水稻种子(Aa)经射线照射后出现半卷曲叶(Aaa)突变体的三种可能情况如图所示。为探究该突变体类型,试写出简单的实验方案并预期实验结果及结论(假设实验过程中不存在突变,各基因型配子及合子活力相同)。

实验方案:

预期结果及结论:

您最近一年使用:0次

非选择题-实验题

|

较难

(0.4)

【推荐2】已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上的一对等位基因控制,刚毛(B)对截毛(b)为显性;果蝇灰身和黑身是由常染色体上的一对等位基因控制,灰身(V)对黑身(v)为显性,如图.

(1)在某个果蝇种群中,若仅考虑刚毛和截毛这对性状的遗传,那么雄果蝇的基因型除了有XBYB(如图所示)外,还有______ 。

(2)将两只刚毛果蝇杂交,若子代雄果蝇全为刚毛,雌果蝇中既有刚毛又有截毛,则这两只果蝇的基因型是______ 。

(3)有一只XXY的截毛果蝇,双亲均为刚毛,分析其变异的原因时发现:是由某亲本形成配子时,在减数第二次分裂中染色体分配异常造成.那么,其双亲的基因型是______ 。

(4)种群中有各种性状的雌果蝇,现有一灰身刚毛雄果蝇,若要通过一次杂交实验判定它的基因型,应选择表现型为______ 雌果蝇与该果蝇交配.若子代果蝇均为灰身刚毛,则该雄果蝇的基因型为______ ;若子代中灰身刚毛:灰身截毛:黑身刚毛:黑身截毛=1:1:1:1,则可以确定该雄果蝇体色的基因型是______ 。

(5)若要完全确定该果蝇的基因型,还需进一步分析.如果子代中雄性的表现型是______ ,则该雄果蝇的基因型为______ ;如果子代中雌性的表现型是______ ,则该雄果蝇的基因型为______ .

(1)在某个果蝇种群中,若仅考虑刚毛和截毛这对性状的遗传,那么雄果蝇的基因型除了有XBYB(如图所示)外,还有

(2)将两只刚毛果蝇杂交,若子代雄果蝇全为刚毛,雌果蝇中既有刚毛又有截毛,则这两只果蝇的基因型是

(3)有一只XXY的截毛果蝇,双亲均为刚毛,分析其变异的原因时发现:是由某亲本形成配子时,在减数第二次分裂中染色体分配异常造成.那么,其双亲的基因型是

(4)种群中有各种性状的雌果蝇,现有一灰身刚毛雄果蝇,若要通过一次杂交实验判定它的基因型,应选择表现型为

(5)若要完全确定该果蝇的基因型,还需进一步分析.如果子代中雄性的表现型是

您最近一年使用:0次

非选择题-实验题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐3】果蝇的卷曲翅(A)对正常翅(a)为显性,现有表中四种果蝇若干只,可选作亲本进行杂交实验.

(1)若表中四种果蝇均为纯合子(XAY、XaY视为纯合子),要通过一次杂交实验确定基因A、a是在常染色体上还是在X染色体上,可设计如下实验:

选用______ (填序号)为亲本进行杂交,如果子代表现型为______ ,则基因位于X染色体上.

(2)若不确定表中四种果蝇是否为纯合子,但已确定A、a基因在常染色体上,为进一步探究该基因是否存在显性纯合致死现象(胚胎致死),可设计如下实验:选取甲和乙做亲本杂交,如果子代表现型及比例为______ ,则存在显性纯合致死,否则不存在.

(3)若已确定A、a基因在常染色体上且存在显性纯合致死现象,选用卷曲翅果蝇中的白眼(XbXb)与红眼(XBY)杂交,F1中,卷曲翅白眼果蝇的基因型是______ ,正常翅红眼果蝇占F1的比例为______ .

| 序号 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |

| 表现型 | 卷曲翅♂ | 卷曲翅♀ | 正常翅♂ | 正常翅♀ |

(1)若表中四种果蝇均为纯合子(XAY、XaY视为纯合子),要通过一次杂交实验确定基因A、a是在常染色体上还是在X染色体上,可设计如下实验:

选用

(2)若不确定表中四种果蝇是否为纯合子,但已确定A、a基因在常染色体上,为进一步探究该基因是否存在显性纯合致死现象(胚胎致死),可设计如下实验:选取甲和乙做亲本杂交,如果子代表现型及比例为

(3)若已确定A、a基因在常染色体上且存在显性纯合致死现象,选用卷曲翅果蝇中的白眼(XbXb)与红眼(XBY)杂交,F1中,卷曲翅白眼果蝇的基因型是

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐1】甜荞麦有五对相对性状,为研究其遗传规律,将具有五对相对性状的两个植株成对组合杂交,获得N代,F1代自交获得F2代。结果如表所示。

(1)依据表中数据可知,主茎基部木质化有无、花柱长度、花药大小至少是由_________ 对等位基因控制。

(2)分析F2代,花药小的个体基因型有_________ 种,花柱同长的个体中纯合子所占的比例为_________ 。

(3)表中单独统计了 F2中瘦果棱形状和花果落粒性的性状分离比,若要研究这两对性状是否遵循自由组合定律,可对F2中这两对性状进行组合统计,若符合____________ 的比例,则说明这两对相对性状之间是自由组合的。

| 性状 | F2代性状分离比 |

| 主茎基部木质化 | 有:无=49:31≈9:7 |

| 花柱 | 长:同长=63:17≈13:3 |

| 花药大小 | 正常:小=47:33≈9:7 |

| 瘦果棱形状 | 尖:圆=57:23≈3:1 |

| 花果落粒性 | 落:不落=59:21≈3:1 |

(1)依据表中数据可知,主茎基部木质化有无、花柱长度、花药大小至少是由

(2)分析F2代,花药小的个体基因型有

(3)表中单独统计了 F2中瘦果棱形状和花果落粒性的性状分离比,若要研究这两对性状是否遵循自由组合定律,可对F2中这两对性状进行组合统计,若符合

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐2】果蝇的精原细胞要经过精确的四次有丝分裂之后,方能启动减数分裂形成初级精母细胞。科研团队致力于研究有丝分裂向减数分裂转化的调控机制,经EMS诱变筛选,发现一株果蝇tut突变体,其精原细胞不能停止有丝分裂,而出现精原细胞过度增殖的表现型。

(1)为探究tut突变体的遗传特性,研究人员做了杂交实验,结果如下:让野生型果蝇与tut 突变体杂交,子一代果蝇全部正常有丝分裂,子一代雌雄果蝇交配,子二代果蝇中正常有丝分裂∶过度繁殖=3∶1,根据杂交实验结果可知,过度繁殖为_____ 性状。推测它们的遗传遵循基因的_____ 定律。若F1与tut突变体杂交后代的性状及其分离比为_____ ,则说明上述推测正确。

(2)经过文献查阅,发现已报道有bgcn突变体与tut突变体性状一样,研究人员为探究tut突变体的突变基因是否就是bgcn突变体的突变基因,做了如下实验:bgcn突变体与tut突变体杂交,子一代果蝇全部正常有丝分裂,子一代雌雄果蝇交配,子二代果蝇中正常有丝分裂∶过度繁殖=9∶7,实验结果表明:_____ ,理由是_____ 。

(3)研究人员采用缺失定位法对tut突变体的突变基因进行定位:将一株一条染色体缺失某片段的果蝇与tut突变体杂交,如果F1表型会出现过度增殖,则说明_____ 。

(4)之后科研人员将该位基因命名为tut基因,为进一步研究tut基因与bgcn基因之间的关系,做了如下的实验。其中tut基因与bgcn基因之间的关系可能有①tut基因(bgcn基因)调控bgcn基因(tut基因)的表达;②tut基因和bgcn基因表达不相互影响,但它们的表达产物共同参与同一生理过程。

实验一:将外源bgcn基因导入tut突变体并让此基因过表达,一段时间后,观察突变体的性状是否恢复;

实验二:将外源tut基因导入bgcn突变体并让此基因过表达,一段时间后,观察突变体的性状是否恢复;

若实验结果为_____ ,则说明tut基因与bgcn基因之间的关系为①。

若实验结果为_____ ,则说明tut基因与bgcn基因之间的关系为②。

(1)为探究tut突变体的遗传特性,研究人员做了杂交实验,结果如下:让野生型果蝇与tut 突变体杂交,子一代果蝇全部正常有丝分裂,子一代雌雄果蝇交配,子二代果蝇中正常有丝分裂∶过度繁殖=3∶1,根据杂交实验结果可知,过度繁殖为

(2)经过文献查阅,发现已报道有bgcn突变体与tut突变体性状一样,研究人员为探究tut突变体的突变基因是否就是bgcn突变体的突变基因,做了如下实验:bgcn突变体与tut突变体杂交,子一代果蝇全部正常有丝分裂,子一代雌雄果蝇交配,子二代果蝇中正常有丝分裂∶过度繁殖=9∶7,实验结果表明:

(3)研究人员采用缺失定位法对tut突变体的突变基因进行定位:将一株一条染色体缺失某片段的果蝇与tut突变体杂交,如果F1表型会出现过度增殖,则说明

(4)之后科研人员将该位基因命名为tut基因,为进一步研究tut基因与bgcn基因之间的关系,做了如下的实验。其中tut基因与bgcn基因之间的关系可能有①tut基因(bgcn基因)调控bgcn基因(tut基因)的表达;②tut基因和bgcn基因表达不相互影响,但它们的表达产物共同参与同一生理过程。

实验一:将外源bgcn基因导入tut突变体并让此基因过表达,一段时间后,观察突变体的性状是否恢复;

实验二:将外源tut基因导入bgcn突变体并让此基因过表达,一段时间后,观察突变体的性状是否恢复;

若实验结果为

若实验结果为

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐3】某种两性花植物的花色有白色、黄色和红色三种,花色受三对独立遗传的等位基因控制,花色与基因型之间的部分对应关系如下表所示:

现选择甲、乙、丙三种植株进行如下杂交实验,其中植株乙开黄花。请回答下列问题:

实验一:P 甲×乙→F1 红花:白花:黄花=6:1:1。

实验二:P 甲×丙→F1 红花:白花:黄花=12:3:1。

(1)甲、丙植株的花色分别为______________ 。丙植株的基因型为_______________ 。

(2)实验一和实验二子代中纯合子所占的比例分别为_______________ 。DNA复制时,若某植株的基因A在解旋后,其中一条母链上的碱基G被碱基T所替代(记为基因A1),另一条链不变,则该基因再连续复制n次后,基因A的数量:基因A1的数量=______________ 。

(3)现有一株红花植株Q(已知该植株同时含有a、b、c基因),该植株的基因型可能有______________ 种。若要进一步确定该红花植株Q的基因型范围(即含一个显性基因还是两个不同的显性基因),请简要说明实验思路,并预测实验结果和结论。

①实验思路:____________________________________________________ 。

②预测实验结果和结论:__________________________________________ 。

| 表型 | 基因型 |

| 白花 | A_B_C_ |

| 黄花 | aabbcc |

| 红花 | 除上述基因型外 |

现选择甲、乙、丙三种植株进行如下杂交实验,其中植株乙开黄花。请回答下列问题:

实验一:P 甲×乙→F1 红花:白花:黄花=6:1:1。

实验二:P 甲×丙→F1 红花:白花:黄花=12:3:1。

(1)甲、丙植株的花色分别为

(2)实验一和实验二子代中纯合子所占的比例分别为

(3)现有一株红花植株Q(已知该植株同时含有a、b、c基因),该植株的基因型可能有

①实验思路:

②预测实验结果和结论:

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

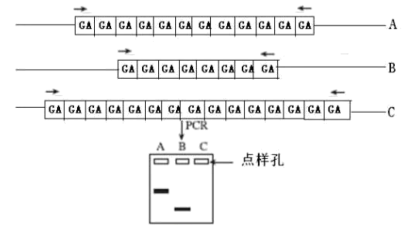

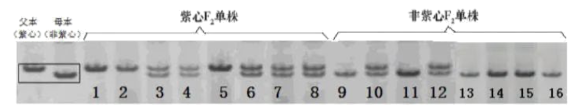

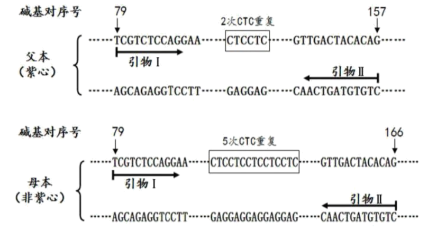

【推荐1】“微卫星DNA”是一类广泛分布于真核生物核DNA中的简单重复序列,以1~6个核苷酸为基本单位,重复次数在不同个体和品种间有较大可变性,可作为一种标记对基因进行定位。

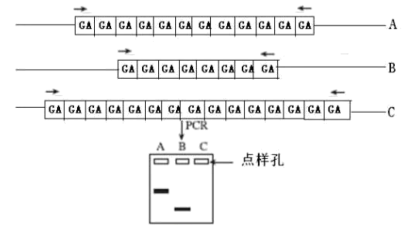

(1)由于两侧序列高度保守,可利用PCR技术对重复次数不同的微卫星DNA加以鉴定,如图。请在方框中补充C组PCR产物电泳结果的大致位置______ 。

(2)研究人员以纯种紫心大白菜为父本、纯种非紫心大白菜为母本进行杂交,F1自交后共收获F2植株330株,其中紫心245株,非紫心85株。实验结果表明________ 是显性性状,推测相关基因的传递符合______ 定律。

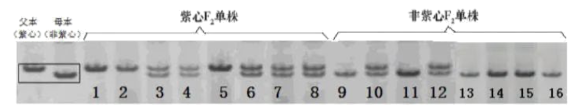

(3)为了对大白菜的紫心基因进行有效标记和定位,研究人员针对已知的微卫星标记A710两侧序列设计引物,并对两亲本和部分F2个体的DNA进行PCR扩增,产物电泳结果如图。由此初步推测:大白菜紫心、非紫心基因与标记A710位于同一对染色体上。图紫心F2单株中,最可能是杂合子的有_______ (填数字编号)。若上述推测成立,请解释非紫心F2单株中10号和12号扩增后的电泳结果______ 。

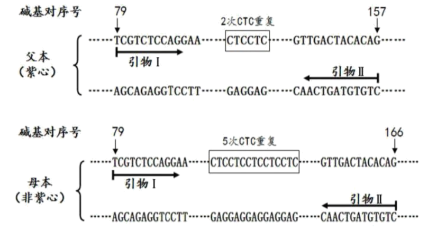

(4)研究人员发现,位于标记A710附近的Br基因内部存在CTC重复序列,且该序列在两亲本中重复次数不同,如图所示。

对全部F2个体中的Br基因片段进行PCR扩增,如果_______ 个体的扩增结果中有长度为78个碱基对的片段, _______ 个体的扩增结果中有长度为87个碱基对的片段,则可证明大白菜紫心和非紫心基因与Br基因位于同一对染色体上且完全连锁,由此可知Br基因可对大白菜紫心基因进行更有效的标记和定位。

(5)根据“微卫星DNA”的特点判断,应用这种标记可进行的研究有________(填字母)。

(1)由于两侧序列高度保守,可利用PCR技术对重复次数不同的微卫星DNA加以鉴定,如图。请在方框中补充C组PCR产物电泳结果的大致位置

(2)研究人员以纯种紫心大白菜为父本、纯种非紫心大白菜为母本进行杂交,F1自交后共收获F2植株330株,其中紫心245株,非紫心85株。实验结果表明

(3)为了对大白菜的紫心基因进行有效标记和定位,研究人员针对已知的微卫星标记A710两侧序列设计引物,并对两亲本和部分F2个体的DNA进行PCR扩增,产物电泳结果如图。由此初步推测:大白菜紫心、非紫心基因与标记A710位于同一对染色体上。图紫心F2单株中,最可能是杂合子的有

(4)研究人员发现,位于标记A710附近的Br基因内部存在CTC重复序列,且该序列在两亲本中重复次数不同,如图所示。

对全部F2个体中的Br基因片段进行PCR扩增,如果

(5)根据“微卫星DNA”的特点判断,应用这种标记可进行的研究有________(填字母)。

| A.人类亲子鉴定 |

| B.物种或品种间亲缘关系鉴定 |

| C.诱导基因突变 |

| D.物种和基因多样性研究 |

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐2】我国科学家袁隆平院士带领科研团队在杂交水稻领域不断创新,使我国成为世界杂交水稻强国,为中国乃至世界的粮食生产作出了巨大贡献。回答下列有关水稻研究的问题:

(1)软米饭松软可口,软米水稻的稻米中直链淀粉含量明显降低。软米基因(Wxmq)由蜡质基因(Wx)突变形成,两者互为_____ 。Wxmq与Wx序列长度相同均为557个碱基对(bp),但其内部出现了限制酶NlaⅢ的识别位点,该基因突变最可能是由于基因中碱基对发生_____ 导致。用限制酶NlaⅢ处理不同植株的DNA片段,获得电泳结果如图所示,分析可知含有软米基因的植株为_____ (填植株编号)。

(2)水稻壳的颜色黄色对白色为完全显性,用某纯合白颖稻壳品系与另一纯合黄颖稻壳品系进行杂交实验,F1全为黄颖,F1自交,F2中黄颖∶白颖=1796∶1398.科研人员将实验获得的 F2中黄颖个体自交,则子代的表型及比例为_____ 。科研人员将实验获得的F2中杂合白颖个体自交,后代未发生性状分离,试分析其原因:_____ 。

(3)科研团队在实验过程中发现了一株7号染色体三体的水稻植株,其染色体组成如图所示。其中6、7为染色体标号,D为抗病基因,d为非抗病基因。若减数分裂产生配子时3条同源染色体随机移向细胞两极,最终形成含有1条或2条染色体的配子,染色体数异常的配子中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用。现用非抗病水稻为母本(dd)和该三体抗病水稻(Ddd)为父本进行杂交,按题意父本(Ddd)产生的雄配子基因型及其比例为_____ 。若将上述实验称为正交,请预测反交实验的F1中,抗病水稻中三体植株所占比例为_____ 。

(4)粳稻和籼稻间的杂种优势很早就被发现,但是粳、籼杂种存在部分不育的现象。水稻的部分不育与可育是一对相对性状,为探究其遗传学原理,科研人员进行了如下杂交实验。

① 实验一:粳稻品系甲与籼稻品系乙杂交,F1全部表现为部分不育;粳稻品系甲与广亲和品系丙杂交,F1全部表现为可育,F1与籼稻品系乙杂交,后代表现为部分不育∶可育=1∶1.研究人员根据上述现象提出一个假设,认为水稻育性由两对独立遗传的等位基因控制。具体内容如下图所示:

根据遗传图解推测当水稻基因组成中存在_____ 基因时表现出部分不育。

② 已知水稻的非糯性(M)和糯性(m)基因位于6号染色体上,研究人员继续进行了实验二。

实验二:将非糯性粳稻品系丁与糯性广亲和水稻品系己杂交,F1与非糯性籼稻品系戊杂交获得F2,结果发现F2中MM∶Mm=1∶1,且基因型为MM的个体均表现为部分不育,基因型为Mm的个体均表现为可育。请在下图中将实验二的遗传图解补充完整_____ 。请根据实验二的部分遗传图解分析 F1产生的配子的基因型为_____ ,F2的基因型为_____ 。

请根据实验二结果分析并在相应位置画出控制水稻育性的两对基因与控制糯性与非糯性的基因在细胞中的位置关系示意图_____ 。

(1)软米饭松软可口,软米水稻的稻米中直链淀粉含量明显降低。软米基因(Wxmq)由蜡质基因(Wx)突变形成,两者互为

(2)水稻壳的颜色黄色对白色为完全显性,用某纯合白颖稻壳品系与另一纯合黄颖稻壳品系进行杂交实验,F1全为黄颖,F1自交,F2中黄颖∶白颖=1796∶1398.科研人员将实验获得的 F2中黄颖个体自交,则子代的表型及比例为

(3)科研团队在实验过程中发现了一株7号染色体三体的水稻植株,其染色体组成如图所示。其中6、7为染色体标号,D为抗病基因,d为非抗病基因。若减数分裂产生配子时3条同源染色体随机移向细胞两极,最终形成含有1条或2条染色体的配子,染色体数异常的配子中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用。现用非抗病水稻为母本(dd)和该三体抗病水稻(Ddd)为父本进行杂交,按题意父本(Ddd)产生的雄配子基因型及其比例为

(4)粳稻和籼稻间的杂种优势很早就被发现,但是粳、籼杂种存在部分不育的现象。水稻的部分不育与可育是一对相对性状,为探究其遗传学原理,科研人员进行了如下杂交实验。

① 实验一:粳稻品系甲与籼稻品系乙杂交,F1全部表现为部分不育;粳稻品系甲与广亲和品系丙杂交,F1全部表现为可育,F1与籼稻品系乙杂交,后代表现为部分不育∶可育=1∶1.研究人员根据上述现象提出一个假设,认为水稻育性由两对独立遗传的等位基因控制。具体内容如下图所示:

根据遗传图解推测当水稻基因组成中存在

② 已知水稻的非糯性(M)和糯性(m)基因位于6号染色体上,研究人员继续进行了实验二。

实验二:将非糯性粳稻品系丁与糯性广亲和水稻品系己杂交,F1与非糯性籼稻品系戊杂交获得F2,结果发现F2中MM∶Mm=1∶1,且基因型为MM的个体均表现为部分不育,基因型为Mm的个体均表现为可育。请在下图中将实验二的遗传图解补充完整

请根据实验二结果分析并在相应位置画出控制水稻育性的两对基因与控制糯性与非糯性的基因在细胞中的位置关系示意图

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐3】阅读以下材料,回答(1)~(4)题。

线粒体与肿瘤的发生发展

肿瘤的发生发展是由多基因、多信号通路参与的复杂生物学过程。近年来,科学家发现线粒体在肿瘤发生发展中发挥重要作用。

正常细胞主要利用线粒体提供能量,而多数肿瘤细胞无论处于有氧还是缺氧环境,都主要进行无氧呼吸。无氧呼吸不仅可以为迅速分裂的肿瘤细胞提供能量,其代谢产物乳酸排出胞外后还可以维持局部酸性环境,利于肿瘤细胞对周围组织的侵袭和转移。此外无氧呼吸产生的代谢中间产物可直接被肿瘤细胞再利用。有些肿瘤细胞依赖无氧呼吸的主要原因是线粒体损伤,这可能与肿瘤组织中活性氧自由基(ROS)水平较高有关。线粒体是ROS的主要产生部位,也是主要被攻击目标,同时由于线粒体DNA是裸露的,更容易受到ROS损伤。

抵抗细胞凋亡是恶性肿瘤细胞的基本特征。线粒体是细胞的“自杀武器储存库”,细胞凋亡过程中大部分的凋亡信号通路都与线粒体内物质有关。正常细胞凋亡时,一些信号刺激会引起线粒体内外膜通透性增加,导致细胞色素C等物质释放,进而诱导凋亡。Bcl-2家族蛋白可以与一些蛋白质互作来调节线粒体外膜通透性,进而调控凋亡过程。在已知的多种肿瘤细胞中,Bcl-2均呈现高表达,抑制肿瘤细胞凋亡。充分认识线粒体在肿瘤发生发展中的作用,可以为靶向治疗肿瘤提供理论指导和新的策略。

(1)请写出文中没有提到的肿瘤细胞的两个特征__________ 。

(2)从文中可知,与有氧呼吸相比,无氧呼吸更利于肿瘤发展的原因是_________ 。

(3)与染色体DNA不同,线粒体DNA上没有_______ 的保护,更易受到ROS的损伤,进而发生__________ (变异方式),导致功能异常。

(4)结合文中信息,从细胞凋亡角度提出一个以线粒体为靶标的肿瘤治疗思路_______ 。

线粒体与肿瘤的发生发展

肿瘤的发生发展是由多基因、多信号通路参与的复杂生物学过程。近年来,科学家发现线粒体在肿瘤发生发展中发挥重要作用。

正常细胞主要利用线粒体提供能量,而多数肿瘤细胞无论处于有氧还是缺氧环境,都主要进行无氧呼吸。无氧呼吸不仅可以为迅速分裂的肿瘤细胞提供能量,其代谢产物乳酸排出胞外后还可以维持局部酸性环境,利于肿瘤细胞对周围组织的侵袭和转移。此外无氧呼吸产生的代谢中间产物可直接被肿瘤细胞再利用。有些肿瘤细胞依赖无氧呼吸的主要原因是线粒体损伤,这可能与肿瘤组织中活性氧自由基(ROS)水平较高有关。线粒体是ROS的主要产生部位,也是主要被攻击目标,同时由于线粒体DNA是裸露的,更容易受到ROS损伤。

抵抗细胞凋亡是恶性肿瘤细胞的基本特征。线粒体是细胞的“自杀武器储存库”,细胞凋亡过程中大部分的凋亡信号通路都与线粒体内物质有关。正常细胞凋亡时,一些信号刺激会引起线粒体内外膜通透性增加,导致细胞色素C等物质释放,进而诱导凋亡。Bcl-2家族蛋白可以与一些蛋白质互作来调节线粒体外膜通透性,进而调控凋亡过程。在已知的多种肿瘤细胞中,Bcl-2均呈现高表达,抑制肿瘤细胞凋亡。充分认识线粒体在肿瘤发生发展中的作用,可以为靶向治疗肿瘤提供理论指导和新的策略。

(1)请写出文中没有提到的肿瘤细胞的两个特征

(2)从文中可知,与有氧呼吸相比,无氧呼吸更利于肿瘤发展的原因是

(3)与染色体DNA不同,线粒体DNA上没有

(4)结合文中信息,从细胞凋亡角度提出一个以线粒体为靶标的肿瘤治疗思路

您最近一年使用:0次