(1)按照梁启超对中国向西方学习的过程的分期,请你列举“第一期”与“第二期”的主要事例。

(2)“渐渐要求全人格的觉悟”指的是什么事件?这个事件有哪些重要内容?

(3)结合梁启超的观点,谈谈你对中国学西方历程的认识。

相似题推荐

材料一

| 阶段和主题 | 史料 | 史论 |

| ①1861~接轨 | 奕䜣:“窃维制造轮船,实中国自强要著。臣于闽浙总督任内请易购雇为制造,实以西洋各国恃其船炮,横行海上,每以其所有傲我所无,不得不师其长以制之。” | “自强”和“求富”是洋务运动的宗旨 |

| ②1898~变局 | 梁启超:“ 变而变者,变之权操诸己,可以保国,可以保种,可以保教。” 谭嗣同:“革去故,鼎取新” 严复:“以自由为体,以民主为用” | 维新思想汇聚成一股进步的社会思潮 |

| ③1945~复兴 | 台儿庄一役,中央部队和原来是地方部队的桂军、冯军和川军等部队,协力作战,以四比一的伤亡,歼灭了日本一个半师团。 | 抗日战争是中华民族全民族的抗战 |

材料二

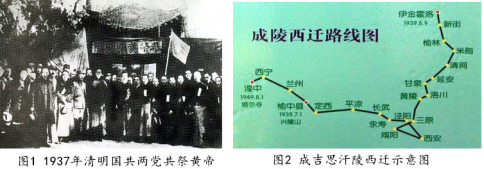

成吉思汗陵自古就安放在鄂尔多斯草原。抗日战争爆发后,日本侵略者一度企图破坏成吉思汗陵。蒋介石遂从蒙古沙王所请,交最高国防会议复议通过,于1939年办理移陵事宜。灵车曾抵米脂县城,中共中央代表前来祭奠,发表热情洋溢的祭文,号召五族一家,外抗强敌。这是一次中华民族凝聚力的大检阅,也是反对日寇侵略的大示威。

请回答下列问题:

(1)表格中的三则史料和史论,哪个史论可以由所给史料直接推导出?对于不能直接推导出的另两个,请补充材料或修改结论,使之材料与结论相符。

(2)据材料一并结合所学知识,指出促成近代中国“1861~接轨”的主要因素。

(3)结合所学知识,阐释材料二所揭示的历史现象。(应包括历史背景、主要史实、历史意义)

(4)综合上述材料,拟定一个历史研究性学习主题,并介绍主要研究方法。

材料 明清之际的思想家顾炎武在《与友人论学书》中提出了“博学于文”“行己有耻”的口号,说这是“圣人之道”,这两个口号既是他提倡务实的思想基础,也是他表达士大夫为人处世的基本要求。顾炎武的务实学风表现在治学上则是坚持实事求是,踏踏实实地做学问。顾炎武一生广泛涉足于经学、史学、音的小学,金石考古和舆地诗文之学,他研究这一切并非为学术而学术,而是为了对国家、民族和社会有所作为。为了“经世致用”,顾炎武还特别注意对现实的迫切问题的研究。他每到一个地方,就要详细调查该地的各种情况,特别注意有关国计民生的现实问题。

“经世致用”是嘉、道年间一种带有趋向性的思想文化动态,已形成了一种普遍性的社会思潮,参与者相当广泛。如陶澍、林则徐、贺长龄等身为封疆大吏、督抚监司,勇于任事,通达时务,关心民寝,讲求水利、漕运、盐政诸大计;而一批沉抑闲衙或落拓在野的士人,则多熟悉朝章典故、天下利病,以经世自任。包世臣,由词章之学转向了经世之学;类自珍,初受学于外祖父段玉裁,究心音韵、考据,后病时势之艰,走向诋辟时政之途;魏源,早年习宋明理学后又研考据之学,复又因喜今文经学的活波思想形式而通经致用,以史地之长救民族危亡;张穆、徐松、何秋涛、沈垚等深通经世大略,无不留心边防舆地之学,成就斐然。上述诸人,其各属不同的学术流派,但都在时势造化下染上了不同程度的经世致用思想色彩。

——据曹大为等《中国大通史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析嘉道年间经世致用思想与顾炎武经世致用思想的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,指出嘉道年间经世致用思想产生的历史背景及其历史作用。

材料一 在鸦片战争的整个过程里,中国以中世纪的武器、中世纪的政府、中世纪的社会来对付近代化的敌人。战争以严酷的事实暴露了这种差距,促使一批爱国知识分子在比较中思考。……这一代中国人是从地理学开始去了解西方的政治、社会、历史的。地理学中寄托了他们经世匡时的苦心,并标示了中国文化近代化的开端。可惜的是,在当时,对这些意在醒世的著作予以最大注意的,不是中国人,而是日本人。日本社会因炮声震摑而惊醒,中国社会却在地声沉寂后又昏昏睡去。

——陈旭麓(《近代中国的新陈代谢》

材料二 直至1906年,留学日本的学生数量达到13000人。留日的学生不仅把大量的和西方译著介绍到了中国,而且在一些关键的学科方面也借用了日语的一些术语,如学、经济学和社会学,晚清的新教育体制和大多数教材都是模仿日本而设置的。1902年至1904年,译著中来自日本的占全部573篇著作的62.2%,而来自英国的减少到10.7%,美国的占6.1%。在573部译著中,社会科学占25.5%,历史和地理占24%,自然科学占21%,应用科学占10.5%,哲学占6.5%,文学占4.8%。

——徐中约《中国近代史》

(1)阅读材料一,并结合所学知识,列举鸦片战争前后有关地理学的著作两部。并简要指出这些著作对中国社会的影响。

(2)依据材料二,概括指出20世纪初中国思想文化领域的新变化。并结合所学知识,简要分析这些新变化产生的原因。

【推荐1】2016年初,教育部考试中心主任姜钢刊登在《中国高等教育杂志》上名为“坚持以立德树人为核心深化高考考试内容改革”的文章,完善中华优秀传统文化教育,增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。阅读材料,回答问题。

材料一春秋战国社会处于大变革大动荡时期,……历史由分裂走向统一,针对社会的急剧变化,各学派热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张。

——人教版《高中历史·必修三》

材料二两宋诸儒,门庭径路半出于佛老。

——全祖望《题真西山集》

佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事已是极大罪名!其他更不消说。

——《朱子语类》

材料三新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围内,是很难如愿的。……以后向西方学习的发展历程,是在“中体西用”宗旨引导下迈开步伐的,又徐徐地总冲击着“中体西用”的宗旨。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料四改革开放初期,物质进步而道德滑坡,再兴儒学成为时代需要。国际社会儒风大兴,纷纷建立“孔子学院”,新加坡在80年代将现代企北管理和国家精神文明建设与儒学相结合,发展新儒学,这给新时期我国的文化建设以不少启示。1995年,《中华儒学文化系列丛书》出版:《儒学与企业管理》《儒学与现代公关》《儒学与生态环境》等。电视、网络等媒体也纷纷介入新儒学的建设中。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料所反映的历史事件及其历史地位。

(2)材料二反映了宋儒是如何对待“佛老之学”?这导致了宋代儒学发生了怎样的变化?

(3)结合所学知识说明材料三中“以后向西方学习的发展历程”是如何冲击“中体西用”的宗旨的?

(4)据材料四结合所学,谈谈你对当代振兴儒学的建议。

材料一 传教士成为明清之际西方文化输入的首要担当者,在很大程度上是跟明末利玛窦开创的“学术传教”(或称“知识传教”)策略所奠定的。以传教士为媒介的西学东渐,其具体的传播渠道主要包括口头传授、译撰中文书籍、携入或自制西洋科学仪器等。当时的译著共成书400余种,其中科学类占130余种。当时对欧洲科学著作的翻译盛行一时,大部分的西方科学知识通过翻译介绍到中国。

——摘编自徐海松《清初士人与西学》

材料二 康熙之后(十八世纪上半期)中西文化的联系竟为中断。雍正元年(1723年)明昭禁教,实际宣布对西方文化绝交。此后的一个世纪,是西方世界变化最大、进步极速的时代,一系列重大事件尽皆出现于此百年之间。而我们全无所知,毫无所感。此间,以英国为首的对华贸易固然仍在继续,但英人所重视的是商业利益,一心想的是通过运销鸦片而多赚取中国的白银,绝不注意文化上的沟通。

——摘编自郭廷以《近代中国的变局》

材料三 从戊戌变法到辛亥革命时期是西学东渐的新阶段。从西学的输入而言,“政治国家与夫哲理之书满街皆是”“日日而言政治学,人人而言政治学”成为一种社会现象。据统计,1901—1904年各书社翻译的西方政治学说专著共66种,1901—1909年各期刊杂志发表译述文章共127篇。地域从欧美到日本,各种具体法规、法制、各国政治制度的专门著作更是不胜枚举。

——摘编自杨荣《论西学东渐对中国社会产生的影响》

(1)依据材料一概括西方教士在华活动的特点和影响。

(2)依据材料二及所学知识,分析导致中西方文化联系中断的原因。

(3)根据材料三概括从戊戌变法到辛亥革命时期西学东渐的主要特点,依据所学知识简析这一阶段西学引入的背景。

材料一 先生乃以大海潮音,作狮子吼,取其所挟持之数百年无用旧学更端驳诘,悉举而摧陷廓清之。自辰入见,及戌始退,冷水浇背,当头一棒,一旦尽失其故垒,悯惘然不知所从事,且惊且喜,且怨且艾,且疑且惧,与通甫联床竞夕不能寐。明日再谒,请为学方针,先生乃教以陆王心学,而并及史学、西学之梗概。自是决然舍去旧学,自退出学海堂,而间日请业南海之门。生平知有学自兹始。

——梁启超《三十自述》

材料二“康有为生长广州,聚徒讲学二十年,其得志前后,广东学界颇受其影响,惟余素薄其为人与其学说。盖康居乡,为土豪劣绅之所为,热衷奔竞,行不践言;治学则剽窃武断,只以大言欺人。” ——《胡汉民自传》

(1)根据材料一、二,概括指出梁启超和胡汉民如何看待康有为。

(2)根据材料一、二,结合所学知识,你认为应该怎样评价康有为?

材料一 随着……资本巨头不断减少,贫困、压迫、奴役、退化和剥削程度不断加深,而日益壮大的、有资本主义生产过程本身的机构所训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也不断增长。……生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了,资本主义私有制的丧钟就要响了,剥夺者就要被剥夺了。

——《马克思恩格斯全集》(第二十三卷)

材料二 十月革命的胜利,是Bolshevism的胜利,是赤旗的胜利,是世界劳工阶级的胜利,是二十世纪新潮流的胜利。一九一七年俄罗斯的革命,不独是俄罗斯人心变动的显兆,实是二十世纪全世界人类普遍心理变动的显兆。……Bolshevism这个字,虽为俄人所创造;但是他的精神,可是二十世纪全世界人类人人心中共同觉悟的精神。所以Bolshevism的胜利,就是二十世纪世界人类人人心中共同觉悟的新精神的胜利!

——李大钊《布尔什维注意的胜利》

(1)概括材料一的主要观点(不得照抄原文)。据此说明其对国际工人运动发展的重大意义。

(2)据材料二和所学知识,概括《布尔什维主义的胜利》发表的社会背景。结合材料及所学知识,指出李大钊在新文化运动转型时期的贡献。

材料一 明清之际,中国处在由传统社会向近代社会过渡的关键时期,……人们对理学产生了深深的信仰危机。为了矫正理学所带来的社会弊端,……于是,明朝中后期,在复兴古学(经学)的潜流中,从封建社会的母体中产生了一股在批判宋明理学过程中逐渐形成的……实学思潮……从而开启了明清之际怀疑、揭露、批判封建专制制度的序幕,成为明清之际人文启蒙思潮的一个重要内容。

——王杰《明清之际:思想的冲突、批判与创新》

材料二 文化观念是社会变革的根本基础,但在近代转型的过程中,中国社会的变革却始终都在朝着实用的方向发展,……而没有从制约“器物”与“制度”的思想观念文化上入手反思,而若没有这些文化基础就不可能有建立在此基础上的相应的社会政治制度,这点却被我们最广大的人们所忽略了。由此以后……都不断地遭到挫败,这实在不能说是没有其深刻原因的。

——刘惠君《试论近代中国的社会转型》

材料三 近代儒家文化缺乏一种在西方挑战面前,进行自我更新的内部机制,难以实现从传统观念向近代观念的历史转变,从而只能继续以传统为自我中心的文化心理和陈旧的认识思维框架,来被动地处理种种事态与危局。由于观念与现实的严重悖离,近代儒家文化从而陷入自身难以摆脱的困境。

——萧功秦《儒家文化的困境(近代士大夫与中西文化碰撞)》

请回答:

(1)根据材料一,并结合所学知识,指出明清之际“实学思潮”的典型表现,并分析其产生的经济根源和思想根源。

(2)材料二中“在近代转型的过程中,中国社会的变革却始终都在朝着实用的方向发展”,结合所学知识,概括说明“实学思潮”在近代又先后增添了哪些新内容和新发展

(3)根据材料二和材料三,概括在近代转型的过程中,中国社会变革都不断地遭到挫败的深刻原因。试结合19世纪中期至19世纪末期的史实,举一例加以说明。

材料一 一个原因在于地理方面。它的西南面和西面,乃是世界上最高的山脉;东面,是直到近代才能逾越的太平洋;北面和西北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用……中国从一开始起,就能供养很可观的人口……如此巨大无比的人力资源,使中国人能够不管事态发展如何,始终保持自己的特点……还有中国的农业生活方式。农业是中国社会的基础;土地是否适宜耕种这一点,确定了中国文明的分布范围……中国存在着一种可追溯到数千年前,最古老的商朝书面语。这种书面语具有特殊意义,因为各地区的中国人,尽管操的方言不同,但都懂得这种书面语……与共同的书面语有关的,是非凡的国家考试制度。这种考试制度最初是综合性的,后来渐渐集中于文学体裁和儒家正统观念。官职之门向一切有才之士敞开,他们为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理……儒家学说为中国和东亚大部分地区提供了儒家生活方式的准则,并做了合理说明,在长达二千多年的时间里,它一直充当中国文明的基础……但到19世纪中叶,这一形势发生了突然而剧烈的变化。

材料二 19世纪后半期,自我为中心的中国人经历了一系列的灾难和痛苦。部分中国人开始反思和重新变革自己的文化。有官僚阶层开始的自强运动,有翻译介绍西学,也有个别人在生存危机下认识到非变革制度不可。商人阶级形成发展。在20世纪成为一支独立的政治力量。并促成了一场民族解放运动。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子。孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝宣等《韩愈评传》

(1)根据材料一,概括中国文明保持连续性的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括外来文明对中国近代化的影响,据此指出中国近代社会变革的特点。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简要概括儒家思想能绵延千年,成为传统文化主流的主观因素。