材料 吴孟超,中国科学院院士,被誉为“中国肝胆外科之父”。1957年,吴孟超等“三人小组”首次提出肝脏结构“五叶四段”解剖学理论,找到了打开肝庭禁区的钥匙。他实施了我国第一例肝脏肿瘤切除手术,首创“常温下间歌肝门阻断切肝法”,成功实施了世界上第一例中肝叶肿瘤切除手术,一步步将中国的肝脏外科提升至世界水平。吴孟超把自己的知识和技术毫无保留地传授给学生,为我国培养一批又批医德高、医术精的肝胆外科人才。他倡导规范化医疗,不给病人重复做检查。2006年,获国家最高科学技术奖和500万奖全,他却把奖金全部捐出。

——据《吴孟超,最美奋斗者》《吴孟超传》整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括吴孟超对新中国医学的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,说明吴孟超先进事迹所体现的时代精神。

相似题推荐

【推荐1】近代以来,中国人为实现现代化付出了艰苦的努力。

阅读下列材料:

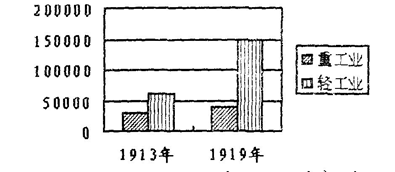

材料一见表1

表1民国初年工业资本分布状况统计表【单位:千元】

——引自《中国近代工业资料》

材料二实现国家工业化,是国家独立和富强的当然要求和必要条件,也是100多年来中国人民的夙愿。旧中国的工业在整个国民经济中只占很小的比重,1949年现代工业产值占工农业总产值的17%,而且发展极不平衡,仅有的一点工业基本上集中在沿海城市和地区。由于工业落后,旧中国的农业和手工业的生产工具还是和古代没有多大区别,现代交通工具和通信设备极其缺乏。……到1952年工业已经恢复并超过了历史上的最高水平,但总的说来,中国还是一个落后的农业国。

——杨先材主编《中国历史*中华人民共和国卷》

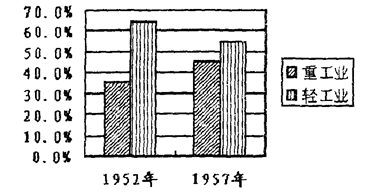

材料三见表2

表2轻重工业在工业总产值中比重表

——引自虞和平主编《中国现代化历程》

材料四高技术产业增长较快。规模以上工业中,高技术产业增加值比上年增长20.6%。光通信设备、程控交换机、移动电话机和微型电子计算机等信息通信产品产量分别增长25.9%至1.2倍。

——国家统计局《中华人民共和国2003年国民经济和社会发展统计公报》2004年2月26日

请回答:

(1)根据材料一,概括民国初年我国工业发展的状况。结合所学知识,扼要指出民国初年我国工业发展的主要原因。

(2)根据材料二、三,分析建国初期我国工业结构的变化,说明这种变化的主要原因和必要性。

(3)根据材料四,指出我国现今工业化建设的新特点。结合所学知识说明出现这一特点的主要原因。

新中国重大科技成就简表

| 时间 | 科技成就 | 说明 |

| 1964年10月 | 第一颗原子弹爆炸成功 | 中国成为第五个拥有原子弹的国家。 |

| 1965年9月 | 人工合成结晶牛胰岛素 | 世界上最早人工合成蛋白质。 |

| 1967年6月 | 第一颗氢弹试验成功 | 中国核武器发展进入了一个新阶段。 |

| 1970年4月 | 第一颗人造卫星发射成功 | 中国成为第五个发射人造卫星的国家。 |

| 2003年10月 | 神舟五号载人飞船发射成功 | 中国成为第三个实现载人航天的国家。 |

| 2016年6月 | 神威,太湖之光超级计算机问世 | 在全球超算500强中位列第一。 |

| 2016年8月 | “墨子号”量子卫星发射成功 | 这是世界首颗量子卫星。 |

| 2017年5月 | 大飞机C919试飞成功 | 提升了航空工业的工艺水平和制造能力,但发动机核心部件依赖进口。 |

| 2017年6月 | “复兴号”列车 | 中国高铁技术世界领先。至2019年底,高铁通车里程世界第一。 |

| 2019年6月 | 工信部向四大运营商正式发放5G商用牌照 | 中国5G技术已经走到世界前列,截至目前,我国5G基站数量全球第一,但高端芯片依赖进口。 |

(2)根据材料结合所学知识,概述中国发展科技的措施。

材料一 1914年,留美中国学生任鸿隽、赵元任等,紧衣缩食,贡献各自学费,发起成立中国科学社,并于1915年1月在上海正式出版《科学》创刊号。这是中国首份横排向右,使用标点符号排版方式的刊物,国内第一次有了一本正式的“以传播世界最新科学知识”的杂志。发刊词提出“世界强国,其民权国力之发展,必与其学术思想之进步为平行线”,在中国率先发出对“科学’与‘民主’的呼唤,并从‘科学之有造于物质'科学之有造于人生’‘科学之有造于智识’,以及科学有助于提高人的道德水准四方面论述了科学的社会功能,成为近代中国一份重要的科学主义宣言。在科学社成员的努力下,有关自然科学诸学科的新思想、新知识被源源不断地介绍到国内。不仅如此,他们还抱着科学有益于人生、智识和道德的宗旨,将科学精神作为一项重要的人生价值植入那个时代的理想追求中。

——薛子燕《科学、史学、哲学一新文化运动时期对科学与人文关系认识的三重维度》

材料二 “可以说,‘科学’一词在中国的规范化、普及化,即始于《科学》月刊。”《科学》所阐述的思想在一定程度上为“德先生”“赛先生”的吁求提供了坚实基础。民国时期,《科学》杂志的经营状况一直不理想,以至于杂志因没钱而停刊过8个月。抗日战争时期,稿荒与经费困难齐齐出现,从第21卷第9、第10期开始两期合刊,勉力维持,继续为科学界服务。新中国成立后,中国科学院愿意接办《科学》杂志,1951年5月《科学》突然宣告停刊,1957年7月,配合“百花齐放、百家争鸣”的口号,《科学》第33卷第1期出版。1959年,反右形势恶化,成立了46年的中国科学社解散。冬去春来,复刊4年的《科学》再度停刊。直到1985年,停刊25载的《科学》重获生命。“第37卷第1期”的标注方法意味着这份杂志的命脉得以延续。复刊后的《科学》坚持“从整个根本入手”“求真致用并重”的办刊传统,注重“理工结合”“文理结合”和“科(学)艺(术)结合”,努力以“隔行能看懂,本行受启发”的高级科普风格,吸引读者关注科学家探索前沿的求真之心,理解求真的科学有促进人和社会进步巨大功能的致用之理,逐步在刊物周围形成一个人数稳定上升的新一代读者群。

——摘编自文汇报《百年不孤独:<科学>杂志与中国科学社》

(1)据材料一和所学知识,分析《科学》杂志创办的背景。

(2)结合材料一、二,说明1985年以来重获新生的《科学》杂志与创刊时相比有何传承与创新之处。

(3)综合上述材料,说明《科学》杂志的百年挣扎与复兴主要受哪些因素的影响。

材料一 新技术的发明和应用大大提高了工业劳动生产率,1946年至1970年,资本主义世界工业生产增长了大约4倍。同时,海陆空立体交叉交通运输网络形成,加强了世界各地之间的经济联系。随着高科技的发展,出现了许多新兴产业部门,信息技术产业已被人们从第三产业中独立出来,作为第四产业。科技革命造成的新的技术水平,使一个企业、一个国家很少能单独全面开发新产品,因此必须进行产品零部件开发的国际合作。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——摘编自刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪以来科技革命对世界经济发展产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国科技政策的特点,并简析其历史意义。

材料一 在长期的医疗实践中,孙思邈有感于医方本草卷帙浩繁,忽遇急症求检困难的情况,删裁繁重。在《千金要方•道林养性》中,孙思邀指出:医生应恪守医德. 坚定专业思想,不要以贫富易志改性。北宋期间,947年,宋太祖亲为《开宝重定本草》作序,宋仁宗嘉祐六年编写《嘉祐补注神农本草》《本草图经》。中央设立了翰林医官院,掌疗官吏军民疾病,后成为培养医学生的场所;同时地方上增设药局,以帮助百姓治疗疾病。专门设立了“收卖药材所”,并设立药官鉴验药材的优劣真假,严禁将不良的药物制成熟药。实行药物销售的国家专营政策。百姓不能及时买到药物,耽误病情,则杖责一百。南宋宋孝宗隆兴二年,两淮瘟疫流行,朝廷急令和剂局制赈灾药四万帖,派使臣遍诣两淮州县乡村散给。京城官药局的五个门市年上交四十万缗,占国家财政收入的0. 67%。

——整理自白寿彝《中国通史》等

材料二 17世纪晚期,欧洲医学活动的中心移到荷兰的莱顿。西尔维斯在那里牢固确立了临床传统。伯尔哈韦在这里发展了临床方法,他对病人进行富有同情心的治疗,真诚渴求从自己观察来理解疾病。他激发了一批出类拔萃的学生,影响了18世纪医学的发展。18世纪末,马修•贝利撰著了一部专门图解人体病理变化的著作——《病理解剖学图谱》。贝利写道:“人体各个部分的自然结构都已得到了十分细致的研究,因此,解剖学可以说已达到了高度完善。但是,我们关于疾病引起的结构变化的知识却仍然很不完善。”19世纪早期,病理学和病理解剖学的研究在英国扎下根来。在这欧洲处于动乱的时期中,英国引导着理智进步。

——摘编自亚?沃尔夫《十八世纪科学. 技术和哲学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋医学发展的特点,并分析形成这些特点和原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代欧洲医学迅速发展的原因。

资料一 中国香港发行的中国古代四大发明邮票

资料二 16~18世纪的中外科技成就简表

| 中国 | 主要成就 | 欧洲 | 主要成就 |

| 李时珍 | 著《本草纲目》,是对我国16世纪以前中医药学的系统总结。 | 哥白尼 | 著《天体运行论》,提出“太阳中心说”。 |

| 徐光启 | 著《农政全书》,是一部名副其实的农业百科全书。 | 哈维 | 著《血液循环论》,系统地、完整地、科学地研究血液和心脏运动。 |

| 宋应星 | 著《天工开物》,外国学者称它为“中国17世纪的工艺百科全书”。 | 牛顿 | 著《自然哲学的数学原理》,提出了力学的三大定律和万有引力定律,从而使经典力学成为一个完整的理论体系。 |

资料三 关于科技的认识电力能源的开发,电机工程的发展,使得独立的电力工业部门日渐成为近代工业体系中的重要部门之一。同时,以电机制造、家用电器为主体的电器行业迅速崛起,成为新兴的产业部门。电在日常及家庭生活中的用途更是十分广泛。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

酸雨是由二氧化硫和氮的氧化物与云中的水蒸气混合而成的,它正严重地损害着北欧、加拿大东部和美国东北部的森林、湖泊和耕地。

——摘自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

爱因斯坦心里十分清楚,科学是人的理智的产物,科学本身是合理性的。它创造手段,而不创造目的。它适合于人利用这些手段达到合理的目的。当它被滥用时,科学的工具就变得像小孩手中的剃刀一样危险。

——摘自李醒民《论科学家的科学良心——爱因斯坦的启示》

(1)根据资料一,任选其中一项科技发明做简要介绍。

(2)根据资料二,从中提取一项历史信息,并结合所学知识予以简要说明。

(3)根据资料三,谈谈你对科技发展的认识。

(4)请你为这次历史研究性学习拟定一个主题。