材料一

| 朝代 | 粮食亩产水平(市斤) | 人均粮食占有量(市斤) | 全国耕地面积(亿市亩) | 粮食作物播种面积所占比重 | ||

| 总面积 | 北方 | 南方 | ||||

| 春秋战国 | 91(全国) | 614.8 | 2.3 | 94% | ||

| 秦汉 | 117(全国) | 1048.35 | 5.72 | 94% | ||

| 魏晋南北朝 | 122(北方粟、麦)215(南方稻谷) | 1167.7 | 3.85 | 1.925 | 1.925 | 90% |

| 隋唐 | 124(北方粟、麦)328(南方稻谷) | 1450.92 | 6.42 | 3.21 | 3.21 | 90% |

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二 鸦片战争后,资本帝国主义挟其大量余资,与新式机械,在通商口岸渲染了些资本主义的色彩。……迨欧战爆发,列强无暇东顾,因此中国幼稚的民族工业,乘机抬头,使中国渲染了很浓的资本主义化的色彩。……于是农村中的劳动力,初则剩余的劳动者都涌到城市里去了,继则农村中的青年劳动力,即是生产的中坚份子羡慕着都市的繁荣,投身工业的比较能够多得些工资,也都向都市中乱涌,向资本家出卖其劳动力,终则以农村衰落,而建筑于农村上的工业,日形没落,……因此,从农村涌到都市的劳动者,都成了可怜的失业之群。所以农村劳动力胡乱的拥进都市,一方面,使农村中失却生产的中坚份子——青年劳动力,而另一方面产生了大批的失业之群,这当然是人口变动的变态。

——金轮海《中国农村经济研究》

材料三 有学者在研究“中华文明从传统向现代转型”这一主题时,得出以下结论:中华文明转型路径的独创性,首先表现在广大中国农民成为现代化的强大的内在动力,而其前提则是他们必须成为这一转型的主要得益者。

——摘自姜义华《中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性》

请回答:

(1)根据材料一概括春秋战国到隋唐时期中国农业的发展趋势及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识分析近代中国农村人口迁移对经济方面的影响。

(3)结合所学知识,简要评述建国以来农民在我国社会转型发展过程中的得与失。

相似题推荐

材料一为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的过程中小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——摘编自许纪霖、陈达凯《中国现代化史》

材料二在中国近代化探索的历程中,有人将先进的中国人展开的一场场救治行动比喻成“自我疗伤”“温药慢治”“猛药重治”“开颅洗脑”,但都没有完成反帝、反封建的历史使命,探索之路任重道远。1921年,中国共产党诞生,中国革命面貌从此焕然一新……经过艰难抉择,中国共产党终于……使中国逐步走向民族独立和人民解放。

材料三1840年以来,中国人中就不断有人做着各种各样的西方梦:梦想有西方的坚船利炮,梦想有新型工业,梦想有西方的民主制度,梦想有西方的先进文化……

材料四30多年前,在邓小平的倡导和带领下,中国人民毅然决然地踏上了改革开放的历史征程。这是中国在新的历史条件下进行的新的伟大革命。

(1)根据材料一概括康有为变法思想的基本特点,变法对中国近代化产生的作用是什么?

(2)材料二所述“自我疗伤”“猛药重治”各指什么行动?这些药方有着共同之处,请指出其中的一点。结合所学知识分析,“使中国逐步走向民族独立和人民解放”革命道路是什么?该道路的起点是什么?

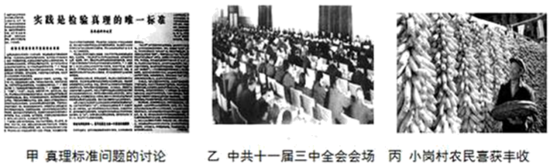

(3)根据材料四,结合所学知识说明甲图、乙图所反映的历史事件之间的联系。分析丙图现象出现的主要原因。

(4)结合以上材料,说说中华民族复兴之路的探索历程给你怎样的启示。

材料一1953年4月23日《南方日报》报道:“至1953年,历时两年多的广东土地改革运动已经基本上结束,全省九十一个县和六个省辖市共三千二百万人口的土地改革运动,在今年春耕前全部胜利完成。”

材料二 《山西政报》1955年第24期报道:“伟大的半社会主义农业合作化的任务在我省基本上胜利地实现了,全省参加农业社的农户达到总农户的百分之七十六以上。在我们面前的新任务,就是要把现有的五万多个农业生产合作社全部巩固下来,并且积极地、稳步地引导它们过渡到完全社会主义的高级社。全省半社会主义农业合作化的基本实现,给发展和提高农业生产开辟了一条广阔的道路。”

材料三 1978年2月3日《人民日报》报道:“安徽省委和四川省委分别在1977年11月和1978年2月制定了《关于当前农村经济政策几个问题的规定》和《关于目前农村经济政策几个主要问题的规定》。这两个文件的主要内容是:尊重生产队的自主权,鼓励实行生产责任制;坚持按劳分配,保证社员分配兑现;开展多种经营;允许和鼓励社员经营少量的自留地和正当的家庭副业。这些政策得到广大农民的拥护,并很快见到效果。”

分别为材料一、二、三的新闻报道提炼出一个关键词,并分别说明其历史意义。

材料一 1979—1984年我国城乡居民收入与消费水平年均增长率

| 收入 | 农村(家庭收入) | 17.6% |

| 城镇(职工货币工资) | 8.0% | |

| 消费水平 | 农村 | 8.9% |

| 城镇 | 4.5% |

——摘编自龚关主编《中华人民共和国经济史》

材料二 1976年毛泽东逝世以后,……毛的继承者们发起了一场“现代化”运动,它不仅采取了以前被指责为“修正主义”措施,而且还沿着这条修正主义的道路继续往下走,走到了“市场经济的社会主义”。这些措施包括恢复家庭农场,取代人民公社;在工厂以个人经理取代革命委员会;奖优惩劣;从工业的自力更生转向大规模地引进设备和技术。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括这一时期我国城乡居民经济状况的变化。结合所学,指出产生这些变化的政策因素。

(2)根据材料二,结合所学,写出中国明确要走向“市场经济的社会主义”的年份,并指出为了实现这一目标,中共十四届三中全会在所有制和国有企业改革方面的具体决策。

材料一 党的十一届三中全会是在党和国家面临何去何从的重大历史关头召开的。当时,世界经济快速发展,科技进步日新月异,而“文化大革命”十年内乱导致我国经济濒临崩溃的边缘,人民温饱都成问题,国家建设百业待兴。党内外强烈要求纠正“文化大革命”的错误,使党和国家从危难中重新奋起。邓小平同志指出:“如果现在再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”

——习近平:在庆祝改革开放40周年大会上的讲话(2018年12月18日)

材料二 十一届三中全会以后,我们探索了中国怎么搞社会主义。从何处着手呢?一个对外开放,一个对内开放,对内开放就是改革。改革首先是从农村做起的,农村改革的内容总的说就是搞责任制,抛弃吃大锅饭的办法,调动农民的积极性。农村改革经过三年的实践证明是成功的。农村改革取得成功以后,我们就转到城市。城市改革比农村改革更复杂,而且有风险。

——摘编自邓小平:《邓小平文选》(第三卷)

材料三 进入21世纪,中国的国际地位被认为已达到19世纪以来之巅峰。长时间的内忧外患让位于社会活力勃发和国家民族的新生。中国日益增强的经济、军事和政治的巨大势力,赢得了国际公认的亚太地区的超级大国地位,以及有可能在2020年时成为雄踞世界的超级大国之一。

——徐中约:《中国近代史:1600——2000,中国的奋斗》

请回答:

(1)据材料一,概括中共十一届三中全会做出改革开放这一重大决策的历史背景。

(2)据材料二,结合所学知识,指出改革开放初期农村和城市改革的主要内容,并概括中国经济体制改革进程的特点。

(3)据材料三,结合所学知识,简要指出进入21世纪以后,中国积极融入经济全球化的重大举措和中国改革开放所取得的重大成就。

(4)综合上述材料,指出中国改革开放40年的实践较好地回答了哪一根本问题?

【推荐2】农业是国民经济的基础,土地是农业生产中最重要的生产资料。

材料一:《左传》记载:“(鲁国的征税方法)公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。”

《史记》记载:商鞅“为田,开阡陌封疆,而赋税平”.

材料二:鸦片战争前后,外国商人从中国收购大量农、副、土、特产品。其中以丝、茶为大宗。中国丝、茶的大量出口,刺激了国内丝、茶生产的发展。

材料三:

|

|

根据所学知识,结合材料回答下列问题:

(1)春秋战国时期,各诸侯国的改革或变法都在不同程度上涉及到土地问题,请选择其中一个措施简要概述其内容及其作用。

(2)根据材料二,指出材料所述现象对近代前期中国农村经济造成的影响。

(3)根据材料三,指出20世纪50年代我国农村经济发生了哪些重大变化?并说明这些变化中哪些因素不利于我国农村经济的健康发展?

(4)十一届三中全会后,我国农村生产模式发生了哪些变化?有何意义?

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

(1)依据材料一归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应,我国古代的经济政策。

材料二 19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1912—1920年中国工业发展的特点造成这种特点的主要原因是什么?

材料三

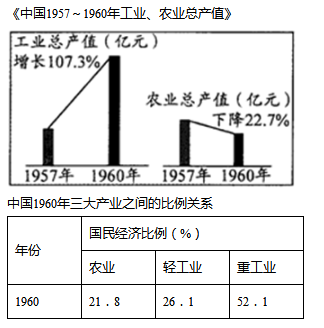

(3)根据材料三概括20世纪五十年代后期中国经济结构存在的主要问题,分析其问题出现的主要原因。

材料四 搞农村家庭联产承包,废除人民公社制度。这个发明权是农民的。……“我国实现工业化不能以牺牲农业为代价,不能过多追求速度和数量,而是要走出一条科技含量高、经济效益好、农轻重协调发展的新型工业化路子。”

(4)指出家庭联产承包责任制能够调动农民生产积极性的主要原因。对比材料三和四,中国关于工业化道路的认识有何变化?