材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程。“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力,面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》

材料三 (20世纪)80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)结合材料二和所学知识,分析国民政府农业措施“收效甚微”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学知识,指出20世纪80年代中共中央支持农村改革的措施及对农村体制的影响。

相似题推荐

材料一 夏代的二里头文化时期,生产工具大都是石、骨、蚌器。自商代前期至东周早期,虽然继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青钥镈(铲)。在安阳殷墟宫殿遗址区内属于王室贵族的一个窖藏圆穴里,曾经发现四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着。这些镰刀应该是由王室贵族分发给劳动者使用的。劳动者连这种简陋工具都不曾掌握,可见他们只能是奴隶,而且人数还不是很少。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 《盐铁论水旱》说:“铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。用不具,则田畴荒,谷不殖。”当时铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等。武帝时,搜粟都尉赵过发明了“代田法”。所谓“代田法”,就是将每亩田分成六份——三垄(垄台)三甽(垄沟),每年垄甽互换位置以休养地力。成帝时,农学家氾胜之又总结出一种“区种法”,把土地划分成若干区,根据土地的肥瘠,决定区的大小和施肥的多少。汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升。

——摘编自《中国古代经济简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出商周时期与汉代的农业主要经营方式的不同,并概括商周时期农业生产发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与商周时期相比,汉代农业生产的进步之处及意义。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题

材料一中国农耕文明的源远流长,一方面造成中华文化的博大精深,另一方面也影响着社会形态的变化藕断丝连。因此,从纵的方向看,中国农耕经济的发展,始终保留着各个历史发展阶段的经济成分。远古时代的村社经济残余,到宋元明清时期演变为乡族经济,由此而产生的乡族组织和宗法观念,对于中国封建社会的政治、经济、文化各个方面都产生了重大的影响。再如三代以来的奴隶制经济残余,亦长期并存于农耕经济之中,直至明代。贵族分封制度,虽然从秦汉以后在形式上有所变化,但历代不绝,如明代的藩王勋戚经济成为明代社会经济的一个重要组成部分。从横的方向看,中国的农耕经济是与自给自足的自然经济联系在一起的。……并不仅仅是以农业生产为界限,而是包含着手工业、商业等多方面的经济成分。士、农、工、商的社会分工由来已久,并且不时相互变换。

材料二农耕经济的多元成分结构,促进中国封建经济得到充分的发育,造就了灿烂辉煌的中国古代文化,造就了中国文化的兼容并蓄的包容性格。但是,中国农耕经济的既早熟而又不成熟,又造成中国文化的早熟性和凝重性格。

——以上材料均摘自张岱年,方克立主编《中国文化概论》(有改动)

(1)根据材料一、二,概括中国传统社会的农耕经济的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明“中国古代农耕经济”与“中国古代文化”特点之间的关系。

材料一 古代埃及的水利灌溉既有因尼罗河定期泛滥而形成的自然灌溉.也有人工修建的堤坝、开凿的沟渠等带来的水利灌溉。人工水利灌溉,自前王朝后期开始出现.历经法老时期、托勒密时期的发展,取得了极大成效,并得到了历代统治者的重视。《帕勒莫石碑》铭文中记录着早王朝时期,埃及政府专门设有官员观测、记载尼罗河水位的变化,用于指导灌溉系统的运作。“因为尼罗河水位的上涨,随时可能淹没谷地,所以国王采取加固河口的办法.使河水回槽”。灌溉系统可以防止土壤盐碱化,土质因此得以改善。统一、高效的人工灌溉系统需要集体协作,这就要求政府组织官员管理水利灌溉工程,以加强中央集权统治。

——摘编自黄明辉《古代埃及农业水利灌溉探析》

材料二 奏汉时期以开始规划修建一些大型水利灌溉工程而著名,被称为中国历史上第一次灌溉发展的高潮时期。秦帝国成立后,非常重视水利,先后加固和修建郑国渠和灵渠一其中前者为灌溉工程。汉代统治者在不断维修前代水利工程的同时,还修建了引用泾水、渭水、洛水的灌区。引用渭水及其支流的有成国渠、灵轵渠等,灌溉面积从几万亩到几十万亩不等。为应对匈奴的南下侵扰.汉武帝在黄河上游河套地区和河西走廊等地建立地方机构,移民屯田和发展水利灌溉工程。据统计.西汉末年,全国人口已达到5767万,耕地为50600万亩。

——摘编自顾浩、陈茂山《古代中国的灌溉文明》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代埃及水利灌溉的特点和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦汉时期水利灌溉工程快速发展的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代埃及和古代中国水利灌溉发展的历史启示。

材料一 瑞蚨祥1868年创建于山东济南,1893年瑞蚨祥设立了北京分号北京瑞蚨祥绸布店,在短短几年内几乎垄断京城绸布行业……同时在天津、青岛、烟台、上海等地的分号也相继设立。

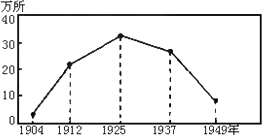

材料二 下图是瑞蚨祥青岛分号的经营销售额变化趋势图

(1)根据所学知识指出瑞蚨祥创办时的原因有哪些?

(2)材料二中是青岛瑞蚨祥生产经营销售额变化曲线图,说说1912年至1925年、1937年至1949年这两个阶段发生变化的主要原因。

清末崛起于无锡荣巷,民国时名震上海滩,重生在新中国,以荣毅仁为代表的荣氏家族的命运折射了三个世纪以来中国民族工商业的发展历程。

材料一 自1902年起,荣氏兄弟与友人在无锡合办保兴面粉厂,1903年独资更名为“茂新”面粉厂。1905年又设立振新纱厂,1912年后陆续在上海、无锡、汉口开设申新纺织厂、福新面粉厂、茂新面粉厂。历经二十余年,荣氏兄弟便进入了中国最大的民族资本家行列,成为名震工商业界的“面粉大王”和“棉纱大王”。到1922年2月,荣氏兄弟经营的面粉厂和纱厂已经达到16家。

材料二 1927年,蒋介石以荣氏企业认购国库券不力,下令封杀他们在无锡的产业,迫使荣宗敬认购巨额库券而了事。八一三事变后,荣氏企业备受重创,申新一、二、八厂全部被毁,其他企业不同程度遭受损失、劫掠和强占。在此逆境下,荣氏家族为求生存,历经艰难,将申新四厂、福新五厂迁往后方。……上海解放后,荣氏企业面临困难,不仅资金紧张,原料也供应不足。此后国家通过发放贷款、供应原料、收购产品、委托加工等方法,对荣氏企业予以大力支持,实现新的复苏。

请回答:

(1)1912年后到1922年间,荣氏能陆续在上海、无锡、汉口开设多家企业,受惠于当时哪些有利的客观条件?

(2) 依据材料二并结合所学知识,指出这一时期荣氏企业陷入困境和实现复苏的原因。

材料一 从鸦片战争以来,制约中国经济发展的一大桎梏便是帝国主义国家通过不平等条约体系强加于中国的协定关税……1929年以后,国民政府比较成功地通过与列强各国的交涉,实现了关税自主,在1927年以前,外国货物在中国的实际进口率只有4%,1931年则提高了10%,1933年提高了20%,1934年更是达到了25%。抗日战争全面爆发前的1936年,成为民国史上各项经济指标最好的一年。以事关国民经济发展的基础工业而言,由于有了较为长期的发展规划,并设置了像资源委员会这样的综合经济管理部门,发展最为迅速。

———摘编《中华民族抗日战争全史》

材料二 中国通商银行大事年表

| 阶段 | 事件 |

| 创立 | 19世纪末,英、法、德、俄、日等国在华开设的银行已达20多家,郑观应等有识之士纷纷提出应开设我国自己的银行。1897年5月,清政府“铁路总办”盛宣怀在上海“招商集股”,以“通华商之气脉,杜洋商之秧持”为宗旨,创办中国通商银行,额定资本500万两,股东多为官僚及买办。这是近代中国人自己创办的第一家银行。 |

| 曲折发展 | 1900年,八国联军攻占北京,通商银行京行首遭焚毁,天津分行亦随之收束。1936年,国民党政府为控制中国金融,以复兴公债抵充,加入官股347.5万元。该行改组为官商合办银行,为蒋、宋、孔、陈四大家族所控制。解放战争期间,其购买的大量公债在通货膨胀中化为乌有,其他资产也被官僚抽逃殆尽。 |

| 改制 | 上海解放后,人民政府接收了通商银行的官股部分作为公股;将该行改造为公私合营银行。1952年12月,人民政府将中国通商银行和上海其他59家私营银行、钱庄和信托公司一起组成统一的公私合营银行。 |

——据《上海金融志》《中国金融家》等整理

(1)据材料一,分析南京国民政府统治前期中国经济发展的特点及原因。材料中运用数字对历史进行定量分析的研究方法有何优势?

(2)指出近代中国银行业曲折发展的社会根源。据表格并结合所学知识,分析通商银行在中国经济现代化历程中的影响。

材料一 15世纪,特别16世纪及其以后一百多年,是英国所谓农业革命时期,其主要内容为圈地运动和农业技术的革新。也是恰当此际,乡村工业获得空前发展,形成了一批初具规模的新兴工业区。当时,不仅有奠定英国民族工业的毛纺织业,还有就地取材而发展起来的采矿、冶金、制盐、木炭、锯木等行业。其中的冶铁和采煤业,后来成为工业世界初期机械和能源的两大支柱。在此期间,英国新兴毛纺织业的产量翻了三番,不仅占领国内市场,而且大量出口,时有“衣被半个欧洲”之美誉,触角甚至伸到亚、非、美洲部分地区。生产组织形式也突破了分散的家内劳动制,形成“委托劳动制”。组织者或是毛呢商,或是工匠,前者提供原料而且拥有一定的资金,后者掌握了关键的工序。

——据王乃耀《十六世纪英国农业革命》等

材料二 在有着数千年农业文明的中国大地上,20世纪80年代涌现出一批农民出身的企业家,他们本是祖祖辈辈“土里刨食”的庄稼人,现在却穿行于银行与市场之间,成为第一批过起都市生活或接近都市生活的乡下人。1987年,中国农村经济中,非农业产值第一次超过了农业产值,乡村企业崛起,标志着中国踏上了国家工业化的新台阶。中国乡村工业的出现,不完全是农产品剩余发展的结果,它有其特定的历史环境和原因。农村工业发展无论产权制度的完善,市场体系的发育,还是科学技术的投入、开发和普及,目前都处于欠发达状态。

——摘编自侯建新《社会转型时期的西欧与中国》

(1)根据材料并结合所学知识,说明英国乡村工业兴起的原因及影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国20世纪80年代农村工业化的特点。

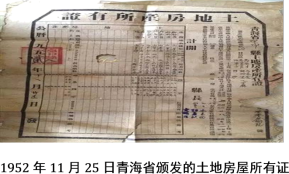

材料一

1950年11月,中央人民政府内务部发布《关于填发土地房产所有证的指示》,这是中华人民共和国成立后,第一部关于土地确权登记发证的规定。

(1)作为实物史料,材料一印证了新中国建国初期的哪一历史事件?结合所学知识指出该事件的历史意义。

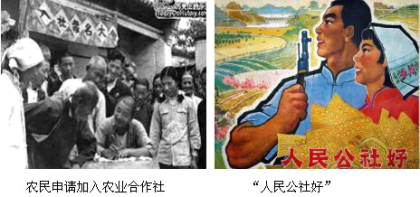

材料二

(2)与材料一相比,材料二中的事件分别使我国农村生产关系发生了怎样的变化?

材料三 80年代开始的农村经济体制改革是建立在土地公有制基础上的,土地所有权仍归集体所有,而农民通过承包则取得了对土地的使用权,即经营权。提高了农民的劳动热情,促进了农业生产力的发展。

——摘编自胡绳《中国共产党的70年》

(3)材料三中的“农村经济体制改革”指的是什么?与材料二相比,其有何“变”与“不变”?

【推荐3】阅读材料,回答问题。

材料一西汉时的社会稳定导致人口逐渐增加,人均占有土地下降。人口增多保证了密集型农业劳动,使耕地、育种、除草、防虫、水利各环节都能细致处理,以提高农业单产。农闲时,大量劳力转向生产有市场价值的物品,形成地区性的市场贸易网。在地区性贸易网络基础上形成全国性市场。形成了一种全国性的重商型农业模式。

——许倬云《汉代农业分析》

材料二宋初定天下,四川人因铁钱太重,行用不便,由富民发行一种纸币,叫做“交子”。每张计钱一缗。每隔三年,由发行的富民将旧票尽行收回,另发新票,称为“一界”。……仁宗时改官家发行,禁民间私造。……(后)把那种纸币改名为“钱引”,扩充推行的区域,当时除闽、浙、湖、广外全国通行。然滥发滥造,没有相当的准备金,纸币就不能维持它的票面价格。

——王伯祥、宋云彬《开明中国历史讲义》

材料三家庭联产承包责任制和各项农村政策的推行,打破了我国农业生产长期停滞不前的局面,促进农业从自给半自给经济向着较大规模的商品生产转化,从传统农业向着现代农业转化。……我们现在正进入城乡社会主义商品生产大发展的时期。

——1983年中共中央1号文件

(1)根据材料一解读“重商型农业模式”的含义,指出这种模式是否成为汉代经济的主流?并说明理由。

(2)根据材料二,结合所学知识,概述“交子”发行的演变过程,并分析其对经济的影响。

(3)根据材料三并结合相关史实,分析我国实行家庭联产承包责任制的意义。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)未而耕,不过十亩”。战国时,李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

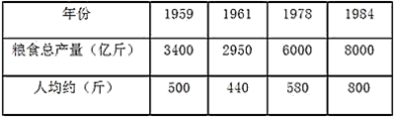

材料二 我国粮食产量表:

材料三 ……在土地纲领上,应把重点移到雇农代表苏维埃,没收地主的全部土地,把国内一切土地收归国有,由当地雇农和农民代表苏维埃支配,单独组织贫苦农民代表苏维埃,把各大田庄(其面积约100俄亩至300俄亩,根据当地条件和其他条件由地方机关决定),由雇农代表进行监督,由公家出资经营。

——1917《土地法令》

材料四 1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题.国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

(1)材料一反映了什么历史现象?结合所学知识分析其原因。

(2)指出材料二中“50年代末至60年代初”“70年代末至80年代初”我国粮食生产的不同状况,并从体制角度说明其原因。

(3)材料三是俄国在某一时期颁布的一份土地法令,它对这一时期俄国革命有何意义?依据材料四并结合所学知识,指出罗斯福颁布上述新政措施的目的是什么?

材料一 观沙岭村有各类企业234家,其中集体企业7家、私营企业20家、个体独资企业207家。234家企业中有工业制造业65家,年产值1.99亿元,利润679万元,实交税金399万元,圆定资产净值1.41亿元。该村岳管制鞋厂于1986年开始生产出口产品,外向型经济迅速发展,出口创汇企业日益增加,且越办越兴旺。全村在岳制鞋厂不断扩大生产规模的同时,先后创办铸件厂,服装厂等10个出口创汇企业。1989年,与省华湘公司、香港进监制鞋机械公司创办深圳湘益制鞋有限公司,这是湖南省第一家村级企业在深圳特区举办的合责企业。

——摘编自《长沙岳荒区志(1988-2002)》

材料二 (观沙岭)先后建起了村办小学、幼儿园和集图书阅览、歌舞游乐于一体的文化活动中心,使村上文化教育和农民文化生活的物质条件得到很大改善。从1984年起,全村实行免费教育,从幼儿园到大学,学费由村上全包,对成绩优异者,另给奖学金。村上无辍学现象,学龄儿童入学率达100%。自1986年开始,村上公费为全村各户订报3份,为村民了解时事政策和学习生产科技知识,提供有利条件。对村里丧失劳动能力的老弱病残孤赛,村上每月分别给予生活补贴或养老金40-60元,对职工和全体村民,医药费报销70%,村民集体福利有了一定保障。

——陈国政,曾固强《观沙岭改革开放兴工致富情况调查》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明两则材料分别反映了十一届三中全会后出现的哪些历史现象?

(2)指出材料一的史料类型并说明这类史料的史学研究价值。

材料一 毛泽东历来重视农业生产和粮食安全。建国以后,毛泽东提出并确立我国经济建设的方针是优先发展重工业。但耐人寻味的是,毛泽东自己却把主要精力放在农业上,提出了“手中有粮,心中不慌”“储粮备荒”“备战备荒为人民”等重要观点。

——摘编自谢莲碧《简述建国以来粮食安全思想研究》

材料二 1978年以来我国的粮食安全政策演变

| 时间段 | 主要特征 |

| 1978-1984年 | 粮食购销政策不变,提高粮食收购价格,计划调控方式初步转变。 |

| 1985-1990年 | 废除粮食统购制度,建立价格双轨制,扩大市场对生产的调节。 |

| 1991-1993年 | 通过购销同价和保量放价政策,废除粮食统销制度,力图发挥市场作用。 |

| 1994-1997年 | 通过宏观调控,确保粮食安全,发挥稳定器作用,同时调节农民收入。 |

| 1998-2003年 | 在供求改善的前提下,建立适应社会主义市场经济体制的粮食宏观调控体系。 |

| 2004年以来 | 健全粮食宏观调控体系,推进城乡统筹、四化同步发展、城乡发展一体化。 |

——摘编自周庆元《建国以来党领导粮食安全工作的历史进程与基本经验》

(1)根据材料并结合所学知识,说明建国初期我国粮食安全的目标。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978年以来我国粮食增长的原因。