材料一 15世纪,特别16世纪及其以后一百多年,是英国所谓农业革命时期,其主要内容为圈地运动和农业技术的革新。也是恰当此际,乡村工业获得空前发展,形成了一批初具规模的新兴工业区。当时,不仅有奠定英国民族工业的毛纺织业,还有就地取材而发展起来的采矿、冶金、制盐、木炭、锯木等行业。其中的冶铁和采煤业,后来成为工业世界初期机械和能源的两大支柱。在此期间,英国新兴毛纺织业的产量翻了三番,不仅占领国内市场,而且大量出口,时有“衣被半个欧洲”之美誉,触角甚至伸到亚、非、美洲部分地区。生产组织形式也突破了分散的家内劳动制,形成“委托劳动制”。组织者或是毛呢商,或是工匠,前者提供原料而且拥有一定的资金,后者掌握了关键的工序。

——据王乃耀《十六世纪英国农业革命》等

材料二 在有着数千年农业文明的中国大地上,20世纪80年代涌现出一批农民出身的企业家,他们本是祖祖辈辈“土里刨食”的庄稼人,现在却穿行于银行与市场之间,成为第一批过起都市生活或接近都市生活的乡下人。1987年,中国农村经济中,非农业产值第一次超过了农业产值,乡村企业崛起,标志着中国踏上了国家工业化的新台阶。中国乡村工业的出现,不完全是农产品剩余发展的结果,它有其特定的历史环境和原因。农村工业发展无论产权制度的完善,市场体系的发育,还是科学技术的投入、开发和普及,目前都处于欠发达状态。

——摘编自侯建新《社会转型时期的西欧与中国》

(1)根据材料并结合所学知识,说明英国乡村工业兴起的原因及影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国20世纪80年代农村工业化的特点。

相似题推荐

材料一 下为《世界一部历史》中的一份大事年表

1800--1850年欧洲蒸汽驱动工业能力急剧增长

1811--1813年英国动用1.2万军队镇压捣毁机器的暴民

1842年埃德文·查德威克的《劳动人口的卫生状况》详细披露了曼彻斯特糟糕的生活条件

1848年马克思和恩格斯的《共产党宣言》问世

1851年伦敦水晶宫举办首届世界博笕会

1867年马克思的《资本论》问世

——摘编自(美)菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界一部历史》

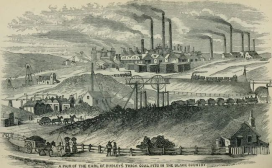

材料二 下为18世纪末19世纪初的一幅描绘英国工业城镇的围画

使用蒸汽机为动力的工厂

(1)概括指出材料一中反映的三种历史现象,并说明其内在联系。

(2)如果把材料二用于研究材料一中的历史现象,请分析说明材料二的史料价值。

材料一 英国的城市化运动主要出现在工业革命发祥地和工业化地区,工业革命发祥地多是近代早期的乡村工业区。随着工业革命的开展和机械化工厂的出现,原有的乡村工业城镇发展为城市,对资源和人口的吸附力大为增强:原有的乡村工业村庄演变为工业城镇,原有的农民要么直接转变为城镇居民,要么移居本区域新兴的工商业大城市。这些地区后来一直是英国主要工业城市分布的区域。1851年,经过一个多世纪的工业革命后,英国城市人口已超过50%,基本完成了城市化。城市化的早期基本上是农村的城镇化,因为城市人口增长主要依靠农民移民,其次才是城市居民的自然繁衍。

——摘编自刘景华《农村城镇化:欧洲的经历与经验》

材料二 在近代中国发展最耀眼,也是城市化特征最明显的城市是那些对外开放通商口岸。1895年底,中国总共对外开放26个通商口岸。这些开放通商口岸分布的区域,形成了一个以开放口岸城市为中转枢纽,各方面力量参与其间的广泛的贸易网络。几乎在西方国家将商业势力拓展到通商口岸的同时,中国内陆地区各种资源(人口、商业等)也开始了向通商口岸的集中。中国对外开埠通商后,口岸城市在对外贸易的刺激下获得了长足的发展,它们逐渐盖过了一些传统内陆城市的光芒。开埠通商既是对中国传统市场圈的改组,也是对国内资源的一次整合,更是对中国近代城市分布格局的调整。由此开始,口岸城市的迅速崛起,打破了中国城市发展的某种均势。

——摘编自徐峰《商业与近代中国城市化的启动(1840—1895)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括19世纪英国的城市化与晚清中国城市化进程的异同,并说明造成这种差异的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析晚清时期中国城市化的意义。

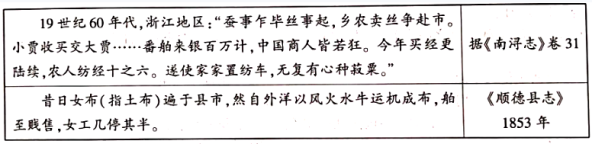

材料一

1868—1920美国钢铁工业发展概况

| 时间 | 平均年增长 | 概况简介 |

| 1868—1880 | 近40% | 1880年美国完成工业革命,钢铁产量从美国内战(1861—1865年)后的2万吨激增至127万吨。 |

| 1881—1920 | 10% | 20世纪初,第一次并购浪潮造就了控制美国65%钢铁产量的美国钢铁公司。 |

——根据李拥军《美国钢铁工业发展对我们的启示》等整理

材料二1952年,在党中央“集中全国力量,首先建设鞍钢”的号召下,一支5万多人的基建大军以及号称“五百罗汉”的县团级以上领导干部集结鞍钢,迅速投入“三大工程”(大型轧钢厂、无缝钢管厂和七号高炉)建设。“一五”期间,鞍钢先后恢复了第一、第二炼钢厂,新建了第三炼钢厂,1957年,鞍钢钢产量达到291.2万吨,生铁338.1万吨,钢材191.8万吨。除了鞍钢、武钢和包钢外,富拉尔基特钢于1957年10月建成设产。“一五”期间,中国钢产量从1952年的135万吨增加到1957年的535万吨。钢种从只能生产170多种发展到370多种;规格从旧中国的100多种增加到1957年的4000余种。过去无法生产的钢轨、无缝钢管、大型钢材、以及高级合金钢材等,到1957年都能生产,钢材自给率从5%提高到86%。

——摘编自余扬斌《我国国民经济第一个五年计划时期的钢铁工业》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1868—1920年美国钢铁工业发展的特点,并分析其主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国建国初期钢铁工业迅速发展的主要原因,并简析其历史意义。

材料一几千户、上万户并为一公社,实行统一核算。在这一进程中,国家无偿地占有公社的物资、土地和劳动力。上行下效,结果是国家共了集体的产,公社共了队的产,穷队共了富队的产。公社实行供给制,助长了平均主义。自留地、副业、集市贸易等,都作为资本主义尾巴被割掉了

——《中华人民共和国简史》

材料二1958年丰产未丰收,农业总产值只比上年增长2.4%。粮食、棉花比上年增产,而生猪头数下降5.8%,大牲畜头数下降到1952年水平。1959年就全面下降了,主要农产品全面大幅度减产。全国农业总产值比上年下降13.6%,是建国以来的第一次。1960年,农业继续大幅度减产,总产值比大幅度下降的上年又下降12.6%。粮食和棉花产量均降到1951年水平。结果造成市场供应十分紧张,人民生活非常困难

——《改变中国》

材料三联产承包责任制采用了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体优越性和个人积极性同时得到发挥……联产承包责任制和各项农村政策的推行,打破了我国农业长期停滞不前的局面,促进农业从自给半自给经济向着较大规模的商品生产转化,从传统农业向现代化农业转化

——《中共中央一号文件》(1983年)

请回答:

(1)据材料一、二,从生产资料所有制和分配方式两方面概括指出人民公社化运动的主要弊端,并简要分析其危害。

(2)材料三与材料一相比,我国农村生产关系作出了怎样的调整?有何作用?

(3)综合上述材料,从我国农村生产关系的调整中,你得到什么启示?

材料一:在16-18世纪的英国,乡村企业在当时的重商主义政府支持下实现繁荣;它们以农村剩余劳动力为主力,以远距离贸易为生产目的。正是这个原始工业化阶段最终在政府正确的产业政策(尤其是全面扶持纺织业)支持下启动了第一次工业革命,用劳动密集型的规模化大生产方式(工厂体制),来生产终端的轻工消费品或小商品并倾销到全球。

——摘编自文一《伟大的中国工业革命》

材料二:中国的改革开放老老实实地从乡镇企业开始补课1978—1988年,中国乡镇企业数量增长了12倍…1988-1998年,中国终于在原始工业化的基础上引爆(复制)了第一次工业革命,遍布城乡各地的劳动密集型工厂应运而生,农民工开始大规模流动,生产了大量轻工业产品,以满足国内和国际市场的需求。从1998年至今,中国政府主导国内、国外大市场建立,以渐进精致的国家行为,通过基础设施升级、高新技术创斯、高铁联网大动脉,逐步克服能源、动力、交通、通讯等瓶颈,开启了第二次工业革命。

——摘编自文一《伟大的中国工业革命》

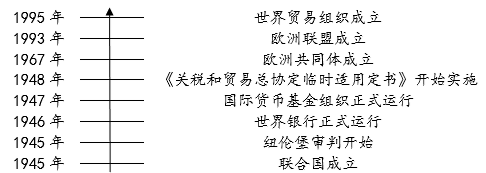

材料三:二战后大事记

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,概括中英两国第一次工业革命的异同。

(2)根据材料二,指出中国第二次工业革命的特点,并结合所学知识简析其意义。

(3)根据材料三,从上述材料中任选两个或两个以上的事件,概括二战后世界历史发展的一种趋势或特点,并结合所学知识予以论述。(要求:明确写出趋势或特点,论述史实准确史论结合。)

材料一 农业谚语和诗歌反映了中国劳动人民对生产经验的总结。

谚语:三分种来七分管,十分收成才保险。

诗歌:昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

——(《夏日田园杂兴》)

材料二 1978年秋天,安徽省凤阳县小岗生产队副队长严宏昌联合18户人家搞了大包干。农民群众对“大包干”赞不绝口:“鞋合脚,政策好。人出力,地献宝!”“大包干,真正好,干部社员都想搞。只要干上三五年,吃陈粮烧陈草。”

(1)材料一体现了中国古代农业经济的哪些特点?

(2)依据材料,并结合所学知识,指出1978年我国农村经济体制改革的措施以及这种措施受到农民欢迎的原因。

材料一 凡治国之道,必先富民,民富则易治也,民贫则难治也。……是以善为国者,必先富民,然后治之。

一一管子《管仲》·牧民》

材料二 20世纪50年代闻名全国的河北省遵化县西铺的“穷棒子"社(即毛泽东在《(中国农村的社会主义高潮)的按语》中赞扬的王国藩合作社),以“三条驴腿"的家当发展生产。“万里千担一亩田,青石板上创高产",但苦干了二十多年,到1979年,全社的人均年收入不过145元;还是没有摆脱一个穷字。根本原因就是“只懂抓阶级斗争,认‘以粮为纲,一个理”。而今西铺村已从单一的种粮模式中走了出来,山坡有果园,村里有工厂,电线厂、蜡烛厂、编织厂、织布厂和运输队,还有畜牧、屠宰、开矿、水泥、木器、饮食等各种专业户,多种方式和多种经营,西铺逐渐富裕起来。人均年收入1987年已近千元。

——金春明《中华人民共和国简史》第243页

材料三 1957年从美国开始的全球经济危机,给日本的经济造成了严重的影响.经济陷入衰退期。1961年日本池田内阁通过了《国民收入倍增计划》……该计划要解决五大课题:充实社会资本;引导产业结构走向现代化;促进外资和国际合作;培养人才和振兴科学;缓和双重结构和确保社会安定。具体目标是“从1960年度到目标年度l970年的大约l0年期间使国民生产总值增加一倍……人均工资增长近一倍。到1970年“倍增计划"所提出的各项指标均超额完成……个人工资自1961年以后都是逐年按lO%的比率增长,至60年代末期增长比率已高达15%,而且实现了充分就业。……到l970年。在资本主义世界,日本的国民生产总值所占的比重已上升到6.5%。仅次于美国。居世界第二。

一一汤重南《日本文化与现代化》

(1)据材料一概括管子的治国思想,并结合所学知识指出其实践的事例。

(2)依据材料二和所学知识概括西铺村人均收入增加的主要原因。

(3)依据材料概括日本的《国民收入倍增计划》产生的作用。

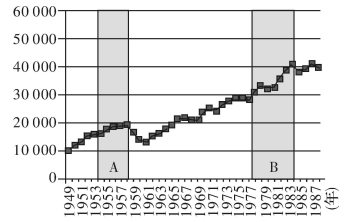

(4)材料四反映了苏联经济增长的趋势是什么?依据材料和所学知识概括主要原因。

材料一 16世纪中期以来,法国因粮食短缺引起的食物骚乱和农民反叛频发。为解决这一问题,19世纪30年代,法国政府设立农业促进会与示范农场总监等,支持农业竞赛,改良农业技术,传播农业知识。到19世纪中期,正常年份可以收获2.25亿公担谷物,比世纪初增长了50%。1861年,拿破仑三世废除浮动关税制,规定:用法国船只运输的进口谷物,关税减到每公担0.5法郎;用外国船只运输的,每公担则为1法郎。这使法国成为世界农业市场的一部分,外国的廉价农产品能快速运到国内需要的地方。当时,这些措施取得了一定的效果,但面对国际市场的变化、战争和经济危机,法国粮食生产仍旧摆脱不了在过剩与短缺之间摇摆的命运。

——摘编自周立红《近代法国政府职能转变与谷物自由市场的建构》

材料二 19世纪70年代初,农业在英国国民净收入中所占的比重是15.2%。英国的耕地总面积约为1840万英亩,1870年的小麦产量为3070万公担,本国生产的粮食基本能满足79%人口的需要。1895-1904年间,农业在国民经济中的比重仅占6.2%,许多农民离开土地。在英国政府看来,只要能保持其殖民体系,英国农产品供给就不存在问题。到1910年,英国小麦产量为1540万公担,1870年到1910年英国进口小麦增长了近3.5倍,英国进口的小麦占到国内消费量79.7%。到1914年,英国耕地面积变为1430万英亩,本国生产的粮食仅能满足35.6%人口的需要了。

——据《工业化及其启示》等

(1)根据材料一,概括19世纪30-60年代,法国解决粮食危机的主要途径,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二,指出到20世纪初,英国出现了怎样的粮食问题?结合所学知识,分析其与英国发展道路的内在联系。

(3)综合上述材料,谈谈你对“把饭碗牢牢端在自己手中”的认识。(要求:有认识,有史实阐述)