材料一 在唐代,“物殷俗阜……左右藏库,财物山积,不可胜较”的盛况空前。同时,器物使用“不闻华夷,兼收并蓄”。当此之时,来华的西方各族人员,人数众多,规模空前。唐帝国的首都长安,就居住着来自欧、亚各地的侨民,成为古代的世界大都会。在沿海和内地的一些城市,更聚居着越来越多的来自西方的客商。开通的社会风气,使当时长安人的服饰都受到西方的影响。妇女常常身披仿自中印度的披肩,头戴步摇(一种流行于萨珊波斯的耳环),男子汉“着胡帽”,更是司空见惯的现象.成为手工业发展的缩影。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)依据材料一和结合所学,概括唐代对于外来文化兼容并收的史实。

材料二 明朝末年,有记载的英国最早来华的商人,通过一位懂得中葡语言的通事(注:翻译人员),与中国人打交道。清朝前期,朝廷实施了特色的对外政策,广州成为海外贸易的窗口。在对华贸易中,英国的对华贸易需求旺盛,欧洲其他国家风尘莫及。双方的语言交流逐渐成为热门话题。18世纪上半叶,广州英语开始“稳步而迅速地取代澳门葡语而成为中外贸易不可替代的国际通用语”。从l8世纪中叶至19世纪中叶,广州英语在中国南方口岸发挥着贸易通用语的主导作用。以汉字注音的广州英语词汇读奉和手册商务英语教材纷纷出现。如《红毛买卖通用鬼话》《通商指南》《华英贸易字汇》等。

——莫再树《晚清商务英语教学源流考镜》

(2)依据材料二并结合所学知识,分析广东地区“外语”变化与原因。

相似题推荐

材料一 明初永乐时期的“海外开放”在学术界颇饮盛誉。“永乐开放”从时代本质来说,正是中国封建社会步入晚期,其上层建筑要顽固地维护和巩固自己的经济基础。当时奉诏泛海出洋招谕或赉赐海外诸国者甚众,然究其身份,几无一不是政府命官、朝廷内臣。朝廷诏令“禁民间海船,原有民间海船悉改为平头船(一般适合内河航运),所在有司防其出入”,同时严厉打击海外华人武装贸易势力。当时海外诸国进贡的物品,数量相当稀少,“不过表诚敬而已”,而明政府的回赐物经济价值很高。

——摘编自孙光圻《论明永乐时期的“海外开放”》

材料二 1912年,北洋工商部颁布《暂行工艺品奖励章程》,1914年,又对国内11家成绩较著的工厂给予奖励。工商部明确规定:“遇呈请办矿或奉部令行查事件如需实地调查,予限二十日,如仅验看资本察阅契据,予限十日,即须核夺、呈报,不得有意稽延。”针对机械制品西式货物输出外国者,免除一切厘金;对于机制面粉免征一切关税、常关税及内地厘金等。

——摘编自王玉灵《北洋政府经济立法及其实效分析》

材料三 中国外商投资企业工业产值占全国工业总产值比重统计(金额:亿元人民币)

| 年份 | 中国外商投资企业工业产值 | 占全国工业总产值比重 |

| 1990年 | 449 | 2.28% |

| 1994年 | 8649 | 11.25% |

| 1998年 | 14162 | 24.34% |

| 2002年 | 33771 | 33.37% |

| 2006年 | 99420 | 31.5% |

| 2010年 | 191792 | 27.1% |

——据《中国商务年鉴2013总第30期》整理

完成下列要求:

(1)结合所学知识说明材料一中“上层建筑”与“经济基础”的内涵,并概括“永乐开放”的政策特征。

(2)根据材料二,概括北洋政府促进民族工业发展的措施。

(3)根据材料三,指出外商投资企业工业产值的变化趋势。结合所学知识,简析这一趋势出现的政策原因。

材料一 元丰三年(1080年),宋政府正式修订了“广州市舶条(法)”,并“委官推行”。这就是后来常常被引用的“元丰法”。规定:“诸非广州市舶司辄发过南蕃(东南亚和印度洋地区)纲舶船,非明州市舶司而发过日本、高丽(朝鲜)者,以违制论。”

出海一定要持有市舶司颁发的证明——公据,凡是没有申请公据自行出海的,发现后都要判罪“徒二年,五百里编管”,“并许人告捕,给船物半价充赏。其余在船人虽非船物主,并杖八十舶船进港后,须经官员对货物和人员加以“阅实”,进行抽解(政府征收实物形式的市舶税)与博买(政府按规定的价钱收买舶船运来的货物)。

材料二 在新中国成立初年,中国城市出现了城市内的经济企业、城市设施、服务以至城市房产的快速国有化过程。因应战后重建和恢复经济,在1949—1957年间,城镇人口以年均7%的速度增长。自1958年末起,城镇人口的增长受到政府严格控制。通过户口登记和生活必需品(食品、衣料等)的配给制度,毛泽东时代的中国城市化进程基本上是由官方控制的。因此,城鎮的发展紧密地依附于政府的工业化政策和政治发展进程。它们导致两种全国性的大规模的人口迁移:

(1)由城市到城市的迁移,主要是由沿海大城市迁移技术、产业工人和管理人员到中西部和三线地区(即中西部战略腹地),支持新建城市或原城市的新建工矿业发展;

(2)有组织地由城镇至农村的人口迁移,用以解决中央规划的失误(如“大跃进”的失败)和工农业的发展不平衡,也包括在政治上达致“工农兵的再教育”和消灭“三大差别”(即:城市和乡村差别、体力劳动与脑力劳动差别、工业和农业的差别)。

在最近的30年,一个以市场为主导的社会主义市场经济模式成为新的城市化和城市发展动力。

——薛凤旋《中国城市及其文明的演变〉

(1)根据材料一概括宋朝政府管理海外贸易的举措。

(2)根据材料二概括改革开放以前中国城市发展进程中的变化。结合所学知识,列举近30年城市发展的“新动力”有哪些。

【推荐3】材料一:鸦片战争后,大批丝、茶从上海、广州和福州等通商口岸运出,1842—1846年,茶的出口增长了一倍,丝的出口增长近5倍。1846—1856年,茶的出口再增长55%,丝的出口又增3倍多。除传统的丝茶贸易之外,为适应外资的需求,驼毛、羊皮、羊毛、牛皮、猪鬃、锡、豆类、原棉等新品种不断扩大输出,特别是锡和猪鬃,由于英国的需求增加,成为对外贸易的抢手货。

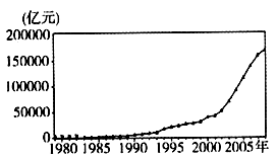

材料二:1979—2008年中国进出口总额增长图

(1)据材料一,说明鸦片战争后中国出口贸易的特点。这从本质上反映了什么问题?

(2)据材料二,指出2001年后我国进出口总额增长发生的变化。结合所学知识分析变化的原因。

材料:抗战时期,美国政府根据不同时期国际、国内形势的发展变化对其对华政策进行了多次调整。抗战初期,由于美国对日本的侵略目标还没有清醒的认识,国内孤立主义、和平主义势力强大,国际上“绥靖”主义思潮盛行,再加上美国在日本有可观的经济利益,所以美国采取了“避免介入”对华政策;日本在华侵略扩大,严重威胁到美国的在华利益,特别是德、意、日法西斯结盟后,美国政府更加深刻认识到日本也是世界秩序的破坏者,而中国人民英勇顽强地抵抗日本侵略的斗争,对美国具有重要的战略意义。所以,美国开始采取“援华制日”政策。但是,由于美国还没有充分做好战争的准备,再加上欧战爆发后,美国的“先欧后亚”战略,因而美国的“援华制日”政策是以避免与日本发生正面冲突为目标的。太平洋战争爆发后,为了更好地发挥中国在亚太地区反法西斯的主战场的作用,美国采取“结盟抗日”的对华政策。抗日战争末期,美国政府为了使战后远东国际局势向着有利于美国的方向发展,美国采取了“扶蒋反共”的政策。

——摘编自王巧荣《论抗日战争时期美国对华政策》

请回答:

(1)根据材料,概括抗战时期美国对华政策的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简评抗战时期美国的对华政策。

1940年7月20日,蒋介石在居所召集众人再议此事。与会者有孙科、王世杰、何应钦、孔祥熙、白崇禧、张群等党政军高层。蒋介石在会上独断决定。 既不召回驻英大使,也不退出国联。换言之,仍维持原定的亲近美英的外交路线不变,同时也应尽力加强对德关系。但后者非轻易可得,不必强求。

蒋之所以力排众议,坚持亲近美英阵营立场不动摇,与其在整个1940年,一直对日本“南进”东南亚抱有很大的期望与信心,不无关系。蒋认为,日本国内的军、政乱象,终会使其选择南进。虽然日军南进会切断中国在东南亚的物资通道,但同时,“倭如南进则其必介入欧战并与美冲突”,“倭如占领南洋英法属地,则其必与英法为敌,此余之所大欲。余必加入英美法方面作战,则最终目的仍可达到"。

同时,蒋也主动采取了一些措施来改善对德关系。这些措施,与其说是为了亲近德国,不如说是为了防范苏联。自1940年初,中、苏关系即迅速降温,援助也减少至几近于无,且苏德、苏日关系均处于暧昧不明的状态。蒋担忧苏联会趁英美法与德意日两大阵营对垒两败俱伤后,“乃出尔干涉,引起世界革命”。彼时,如中国已明确阵营,则将承担来自苏联的巨大风险一苏联的阵营选择很可能与中国不同, 而苏中未解决的悬案又极多,中国若因此成为战败国,则一切抗战努力将付诸流水。

——《国防最高委员会常务会议纪录》

(1)根据材料及所学知识,概括国民政府的外交思路及产生的国际背景。

(2)根据材料及所学知识,分析国民政府外交政策的意义。

材料一 非洲是世界古人类和古文明的发祥地之一,早在公元前4000年便有最早的文字记,非洲北部的埃及是世界文明发源地之一。自1415年西班牙占领休达,欧洲列强开始对非洲进行殖民统治,到19世纪末至20世纪初达到巅峰,约有95%的非洲领土遭到列强瓜分,资源长期遭到掠夺。1947年后殖民地陆续独立,而非洲独立年(1960年)则象征非洲脱离列强统治,非洲殖民时代结束。

由于长期种族冲突、热带疾病丛生、工业化引发的环境破坏,从前西方殖民主义,独立后腐败政权,教育、人民自律的不力,使非洲成为发展中国家最集中的大陆,世界经济发展水平最低的一个洲,全非洲一年的贸易总额仅占全世界的百分之一。通常所说非洲人指的是撒哈拉沙漠以南的尼格罗人种非洲居民,即非洲黑人。

——摘编自《非洲概况》(新华网2016-05-19)

材料二 我们一致认为,中非历来是命运共同体。中非人民同呼吸、共命运,结下深厚友谊。一致承诺,加强集体对话,增进传统友谊,深化务实合作,携手打造更加紧密的中非命运共同体。

我们一致同意将“一带一路”同联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略紧密对接,加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,促进双方“一带一路”产能合作,加强双方在非洲基础设施和工业化发展领域的规划合作,为中非合作共赢、共同发展注入新动力。面对当前严峻形势,坚定主张多边主义,反对一切形式的单边主义和保护主义,支持以世界贸易组织为核心,以规则为基础,透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制,推动建设开放、包容的世界经济。

——摘编自《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》(新华网2018-09-05)

(1)根据材料一,概括非洲的历史特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要论述“中非历来是命运共同体”。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析中国推动中非合作是如何体现义利兼顾精神的。