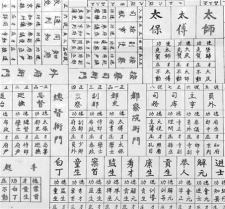

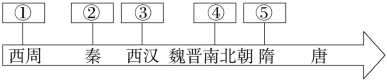

材料 选官制度是中国古代国家治理的重要内容。西周实行世卿世禄制度。汉代实行察举制、征辟制后,择优用人的制度规范化。察举分常举与特举。常举科目是孝廉与茂才科。特举往往由皇帝临时决议,主要科目有贤良方正、明经、明法等。其选举“德行高妙、学通行修、明达法令、刚毅多略”者。魏晋南北朝时期,地方豪强并起,战乱瘟疫造成乡里衰败,九品中正制出台。但是很快,官职为门阀世族政治所垄断。

隋唐科举分常举和制举。常举的科目有明经、进士、秀才、明法、明算、明书科,考试合格.者需经吏部铨试授官。授官前,还需进行“身、言、书、判”释褐试考察。考试一年一次,分解试与省试两级进行,武则天时期开创策问殿试。制举作为皇帝临时选拔人才的制度,科目有贤良.方正、博通坟典等上百个科目。宋代科举继承唐制,分三级考试,殿试常态化,以进士科为主。元代科举微不足道,选官以“吏员出职”为主。明代科举只取进士一科,考查四书五经,考试三年一次,分乡试、会试、殿试三级考试。授官前实行“观政进士”制度,观察、学习期满后,由长官作出评语,由吏部根据实际需要正式授官。清代基本继承明制,但也有“试官”举措以缓解“待职”者众的问题。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)据材料和所学知识,概括中国古代选官制度演变的特征。

(2)据材料和所学知识,分析隋唐科举制产生的原因。

(3)据材料和所学知识,分析选宫制度与国家治理的关系。

相似题推荐

【推荐1】材料 唐代科举取士名额很少,而且考中的只是取得了任官资格,还要通过吏部考核才能做官。到宋代,科举及第的进士不但可以立即做官,而且升官较快,尤其是取中高第者。宋初每届取士人数与唐代大体相同,不过二三十人。宋太宗即位后,开始大幅度增加录取名颕。此后,每届大体维持在三四百名的录取规模。鉴于唐代科举帖经、墨义完全是考死记硬背儒经,而诗赋考试与治国关系不大,王安石变法时,废除帖经、墨义、诗赋等传统科目,改试经义。唐代科举考试主考官基本由礼部侍郎担任,这不仅造成了礼部权力的专擅,还易于营私舞弊。宋代实行权知制度,主考官不再由固定的官员担任,而是临时委派,考官在受命之后,要立即进驻贡院,隔绝与外间的联系,称为锁院,防止串通作弊。除主考官之外,还要另行委派若干副考官,称为同知,以加强对考官的监督和相互制约。考生交卷后,先后弥封人员将考生的姓名密封起来,再由誊录人员将试卷内容原封不动地录出来,交给阅卷人评阅。武则天时期一度实行殿试制度,到宋代开宝六年(973年)正式实行,并作为一项制度确定下来。

——摘编自刘玉梅、吕志茹《中国近代教育史》

(1)根据材料,概括宋代实施科举制改革的主要内容。

(2)根据材料及所学知识,简评宋代科举制改革的历史意义。

材料一 自经此项制度(注:科举制)推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。渐渐门第衰落,整个政府转移到平民社会手里。……因考试乃一种公开竞选,公平无偏滥。寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一,有助于全国各地文化之融结。按年开科,不断新陈代谢。此一千年来,中国社会上再无固定之特殊阶级出现。

——摘编自钱穆《国史新论》

(1)根据材料一概括科举制的作用。结合所学阐释科举制在明清时期的发展。

材料二 1801年,英国还只有三分之一的人口住在各类城镇,到十九世纪中,城镇人口已达全国人口半数。在迅速成长起来的城市中,产生了一个以工资为生的工业无产阶级,与他们同时产生的是英国近代工业资产阶级。商业资产阶级也伴随着工业的发展而壮大起来,他们与工业资产阶级共同组成了“中间阶级”的核心和主力。到三十年代,英国整个社会已经明显地重新分裂组合为三大主要的对立力量:土地贵族、“中间阶级”和下层工资劳动者。作为“中间阶级”的工商业资产阶级是力量成长对快的集团,工商业形式的资本相对于土地资本的优越性已经日益显现。

——据潘润涵、张执中《工业革命与英国社会的近代化》

(2)据材料二概括英国社会阶层变化的表现。结合所学指出这种变化给英国政治进程带来的影响。

材料三 《当代中国社会流动》报告主编陆学艺教授认为:“当代中国经历了五次结构性的社会大流动:第一次是1949年至1956年中国社会阶级阶层关系的重塑,这种重塑实际上意味着原有阶级阶层关系和位序结构的彻底颠覆。……第四次是1978年至1991年社会分化与流动模式的转换,不仅原来的阶层发生了分化,新的阶层也开始出现。第五次是1992年以来新的社会阶层结构的初步成型,形成了一种由十个主要基于职业的社会阶层组成的新阶层结构,在该结构中,不同阶层所处的等级位序也初步被确立起来。”

(3)据材料三举出一例影响第一次社会大流动的历史事件。并结合所学简述这一事件如何重塑“社会阶级阶层关系”。分析后两次社会大流动反映了怎样的体制转轨和社会转型?

(4)综合以上材料并结合所学,谈谈你对“社会发展与社会阶层流动的关系”的认识。(要求:观点明确,史论结合。)

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧曰“终不以天下之病而利一人”,而卒授舜以天下。

——《史记》卷一《五帝本纪》

材料二诏曰:“朕深诏执事,兴廉举孝,庶几成风,绍休圣绪。夫十室之邑,必有忠信;三人并行,厥有我师。今或至阖郡而不荐一人,是化不下究,而积行之君子壅于上闻也。且进贤受上赏,蔽贤蒙显戮,古之道也。其议二千石不举者罪。”有司奏:“不举孝,不奉诏,当以不敬论;不察廉,不胜任也,当免。”奏可。

——《资治通鉴》卷十八《汉纪十》

材料三由此论之,职名中正,实为奸府;事名九品,而有八损;古今之失,莫大于此!愚臣以为宜罢中正,除九品,弃魏氏之敝法,更立一代之美制。

——《资治通鉴》卷八十一《晋纪三》

阅读材料,请回答:

(1)材料一反映的是我国古代什么政治制度?其后来又被什么制度所取代?

(2)材料二反映的是我国古代什么制度?依据材料二,指出当时社会存在什么问题,解决办法如何?

(3)材料三中所说的“一代之美制”后来在何时开创?简要说明其创立之初,对匡正时弊所起到的主要历史作用。

材料一 在春秋乱世中,礼崩乐坏,风云激荡,社会缺乏严苛的等级限制,从而使人才的迅速涌现、扶摇直上成为可能;同时各国相争的复杂局势使得对于人才招揽和”独占”的需求较一国统治之时大大增加。在此背景下,客卿制度逐渐形成,识人文化逐渐兴起,并在各国变法改革、私学兴起等动力的推动下迅速走向繁荣。客卿制度是荟萃、善待人才的缩影,其中折射出的识人文化是当时的盛行之风,也对后世产生了深远的影响。

——摘编自续婧仪《春秋战国客卿制度与识人文化研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析春秋战国时期识人文化形成的原因和影响。

材料二 汉武帝时期求贤诏(含策问)统计表(部分)

建元元年(公元前140年) | 诏丞相、御史、列侯、中两千石、两千石、诸侯相举贤良、方正直言极谏之士。 | 丞相绾奏:“所举贤良,或治申、商、韩非、苏秦、张仪之言,乱国政,请皆罢。” |

| 元光元年(公元前134年) | 初令郡国举孝廉各一人 | |

元光五年(公元前130年) | 上策诏诸儒:制曰:盖闻上古至治……予大夫习焉。其悉意正议,详具其对,著之於篇,朕将亲览焉,靡有所隐。 | 是年,董仲舒是贤良对策的第一名。 |

元封五年(公元前106年) | 盖有非常之功,必待非常之人……茂材、异等可为将、相及使绝国者。 |

(2)阅读材料二并结合所学,归纳汉武帝时期“求贤诏”的特点。

材料一 这一制度创始于商鞅变法之时,当时大约有十几个爵级,爵级上附丽着各种特权,如授予田宅、赎罪减刑等;还可享受多种与平民不同的礼遇,比如爵高一级,坟头就可以多种一棵树之类,依商鞅之法,即使出身贫贱,只要斩获一个敌方军官的首级,君主就赐爵一级;斩获两个,君主就赐爵两级,所以关东诸国称秦为“尚首功之国”,按照商鞅的规定,即令是宗室成员,如果没有军功,也要从宗室名籍中除名。

——据阎步克《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

材料二 秦朝的迅速灭亡给汉朝提供了教训,专任法治的文吏政治用来巩固政权被认为是不可取的。汉文帝时,诏举“贤良方正能直言极谏者”,之后不定期举行察举选官活动,到武帝时代已经发展成为“举孝廉”的一种体制完备的制度。察举制的实行,使大量儒生步入行政管理的活动领域……人们开始接受这样一种观点:政治的优良与否取决于执政者道德水平的高低,“好人”们依其德性和权威而进行的管理是最好的管理,一旦有了贤明的君主和一大批的清官,达到天下大治就是自然而然的事情了。

——摘编自谷字、房政《试论中国古代的官僚制度及其精神》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出军功爵制体现了哪一学派的治国思想,并说明实行军功爵制的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出汉文帝到汉武帝时期察举选官的主要标准,并简析其成因。

材料一在中国古代的封建贵族领主政治瓦解之后,封建贵族士大夫所承担的以“君子”治国的“礼治”传统,在帝国时代依然是影响政治的要素之一。士大夫不是那种作为君主之权力工具的单纯的官僚,他们横亘于君主与庶民之间,维系着相对独立的“道统”,并构成了以独特机制约束政统的分力。“礼治”不仅仅是一种政治模式,也是一种文化和文明的模式,在其中贯注了中国古代哲人的整体社会理想,贯注了先民对人类生活状态的独特理解与追求。

——摘编自阎步克《士大夫政治演生史稿》

材料二中国古代士大夫的价值支点是对于政治权力和政治责任的认同,“政治性”和政治利益成为他们的首选。于是,入仕为臣、光宗耀祖和青史留名被他们视为最精彩的人生设计,介入体制并得到体制的肯认和评价,是其自身存在价值的最具权威性的认定。因此,在中国传统社会里,士大夫站到了政治的中心地带,他们的思维再也离不开对于君主政治体制的认同,“三月无君,惶惶如也”,离开政治他们将“无所措手足矣”。

——摘编自葛荃《论中国传统“士人精神”的现代转换》

材料三在鸦片战争后的中西冲突中,最早提出通过变革以求生存、求自强的,是士大夫阶层。他们虽从传统社会母体中诞生、成长,但并非完全墨守成规,大多数能知耻后勇、自我革新。他们主张在儒学本位的基础上参酌西方文明的优长,形成“中学为体、西学为用”的格局,最终构建中西共存共融的文明系统。

——摘编自任聪颖《试论士大夫精神的发展及其特质》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古代中国士大夫与“礼治”的关系。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明士大夫“站到了政治的中心地带”的主要途径。

(3)根据材料三并结合所学知识,评述士大夫阶层提出的“中学为体、西学为用”思想。

材料一 汉代“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令…四曰刚毅多略…皆有孝悌廉公之行。

——《后汉书百官志注》

材料二 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书段灼传》

材料三 《唐摭言》载:唐太宗见新科进士自端门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾彀中矣。”

(1)依据上述三则材料并结合所学知识完成下列表格。

| 朝代 | 选官制度 |

| 汉朝 | ① |

| 曹魏 | ② |

| 唐朝 | ③ |

(2)为什么说唐朝的选官制度是一种更完善的制度?

(3)唐朝开始实行的选官制度对中国历代王朝的统治有什么影响?

材料一 其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场(考场)者,亦所无恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——〔五代〕《唐摭言》卷一《散序进士》

材料二 学秀才的,经学、词赋是两等……自隋唐以来,取人专尚词赋,人都习学的浮华了。

——〔元〕《通制条格》卷五《学令·科举》

材料三

| 图片说明:左图是老北京的一款游戏“升官图”的部分截图,玩法类似于“大富翁”。图上有各种官位名称,玩家从白丁(平民)开始,通过掷骰子随机决定升降,最终可上升到三公之位。当走到有些官位时玩家可以快速升官,而有些官位则升迁不易,甚至可能降职。 |

A察举制 B科举制 C九品中正制 D世官制 E军功爵制

①:

(2)材料一和材料二涉及什么选官制度?两位论者对该制度的态度有何不同?请从时代背景的角度分析论者为何会持这样的态度。

(3)“升官图”对于研究中国古代选官制度是否有史料价值?通过“升官图”可以得到哪些信息?在使用“升官图”进行研究的过程中应当注意什么问题?

材料一 秦始皇构建了大帝国的框架,组装了“硬件”,汉武帝确定了大帝国的中枢运作机制,加上了“软件”。

——金克木《风流汉武两千年》

材料二 立中正,定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势。或以货贿自通,或以计协登进……是以上品无寒门,下品无势族。慢主惘时,实为乱源。

材料三 皇权为了维系自身权力的专制性,就必须创建出能够突破甚至凌驾于这类束缚和侵蚀力量之上的制度性手段;这种反制衡除了表现为一些非常规性的举措之外,更突出地表现为一种根本性的制度建设,这就是:不断在常规的国家行政官职体系之外,设立由它取代可能限制皇权的外朝官制体系而执掌国家核心机密和极高权力,使皇帝能够通过亲自掌握这一秘书机构并赋予它巨大的权力,从而对外朝常规官制体系施以强大的反制衡。

——王毅《中国皇权制度研究》

材料四 其实中国历史上以往的一切制度传统,只要已经沿袭到一百两百年的,也何尝不与当时人事相配合,又何尝是专出于一二人之私心,全可用专制黑暗四字来抹杀?

——钱穆《中国历代政治得失·序》

(1)据材料一和所学知识,秦始皇给中华帝国组装了哪些“硬件”?汉武帝添加了哪些“软件”?

(2)材料二描述的是哪种选官制度?它主要盛行于哪一历史时期?有何弊端?

(3)结合材料三和所学知识具体说明唐朝、宋朝是如何对外朝常规官制体系施以强大的反制衡的?

(4)结合中国古代相关史实说明君主专制的集权制度不能简单地用“专制黑暗四字来抹杀”。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治,上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料四 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹(官员大大小小的行为),皆属考功。”科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——据胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出西汉时期的选官制度和主要标准。

(2)由魏至西晋,“九品中正制”的选官标准有何变化?据材料二,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,概括分析科举制度对中国古代政治的影响。

(4)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。

材料一 出土于甘肃威武的木简有文载:制诏御史曰“高皇帝以来至本二年(公元前72年),朕甚哀怜耆老,高年赐王杖,上有鸠,始百姓望见之,比于节,吏民有敢骂詈殴辱者比逆不道,得出入官府……市卖复毋所与。”“年七十受王杖者比六百石(注:汉低级官职),入宫廷不趋……有敢征召侵辱者,比大逆不道。”。

——甘肃省博物馆藏文物王杖简

材料二 仲秋之月,县、道皆案户比民,年始七十者授以王杖,哺之糜粥。八十、九十礼有加赐。王杖长九尺,端以鸠饰。鸠者,不噎之鸟也,欲老人不噎。

——范晔(南朝)《后汉书·礼仪志》

材料三 丞相故事,四科取士。……及刺史两千石察举茂才、尤异、孝廉之吏,务尽实核,选举英俊、贤行、廉洁、平端于县邑,务授试以职。有非其人,临计过署,不便习官事,书疏不端下,不如诏书,有司奏罪名,并正举者。

——《续汉书·百官志》

(1)比较材料一和材料二在史料价值上的不同。

(2)综合上述材料,概括汉代治国思想,并结合所学知识分析其原因。

材料一: “中国自秦以下,传统政治,论位则君最高,论职则百官分治,论权则各有所掌,各自斟酌。如汉代之选举,唐代以下之考试,皆有职司,其权不操于君。朝廷用人,则一依选举考试之所得。故中国自秦以下之传统政府,仅可称之曰:‘士人政府’,或可称为‘官僚政府’,官僚即士人为之。而决非贵族军人或商人政府”。

——钱穆《国史新论》

(1)材料一中“选举”“考试”分别是指什么?中国在何时形成“官僚政府”?请说明理由。

材料二: 社会体制既不同,建立于其上之政治,自亦不同。如西方古希腊之市民政权,只建立在每一小城市中,尚不能扩充成为一国家。……秦、汉以下,全国大一统之中央政府,非神权,亦非民权,但亦不得目之为君权。

——钱穆《国史新论》

(2)依据材料二结合所学知识,分析“西方古希腊之市民政权”与中国秦汉时期的政权有哪些区别?造成这一区别的最主要原因是什么?

材料三: 2007年6月27日,81岁的英国女王任命布朗为英国首相。至此,先后有11位首相得到她的任命。这些首相来自不同的政党,政治观点不同。尽管其中有些人她不一定认同,但只要他是议会多数党的领袖,她都会授予组阁权。她曾经对英国人民说:我无法领导你们作战,我不能赋予你们法律或司法判决,但我可以做其他一些事情。 —— 新华网

(3)材料二的“市民政权”之体制对材料三中的政体产生了哪些积极影响?