材料一 隋唐开始的科举制以考试取人,扩大了用人范围,对历代封建国家政权的稳定发挥了巨大作用。两宋科举制度进一步发展完善,“取士不问家世”,科举成为选拔官员的主要途径。

——摘编自教育部组织编写《国家制度与社会治理》

材料二 元仁宗在元灭南宋而统一全国之后出生,身边从小就有一批儒臣侍奉,受以儒学为主的汉文化影响较深。初登帝位后即宣布:“朕所愿者,安百姓以图至治,然匪用儒士,何以致此。设科取士,庶几得真儒之用,而治道可兴也。”据《元史·选举制》记载,皇庆元年(1312年),元仁宗命令李孟、程钜夫等人议定科举之法,规定了科举考试的目的、内容、方式及录取人数等。并明确规定:“举人宜以德行为首,试艺则以经术为先,词章次之。浮华过实,朕所不取。”最终废止了唐代以来实行了六百余年的诗赋取士之法,而定为以经义取士,且经义必须以程朱理学的注释为评卷标准。这一规定又为明清两朝用了近六百年,其文化影响尤为深远。

——摘编自龚贤《元代科举制的文化阐释》

材料三 蒙古统治者对汉文化了解不深,认为词赋空虚无实用,科举所取人才只能舞文弄墨,没有其他能力。元朝恢复科举后,一方面,废去了易于流于外在形式、讲求华丽辞藻的律赋,仅考古赋,蒙古、色目人则可以不考古赋。另一方面,经义以朱子“四书”为尊,理学等策略是以国家意志的形式出现的,不可避免地成为元代统治思想的主流。元代科举只考古赋,加之理学标准的特点,形成了元代学术质朴无华的风气,同时也影响了文风的走向,浮华艳丽的文风在元代受到了排斥,这也是“平易雅正”的诗文风气能够风靡延祐文坛的原因之一。

——摘编自杨亮《元代科举制与延祐以后南北文风的混一》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐宋时期实施科举制的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝科举制的特点及元仁宗力图恢复科举制的原因。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,分析元仁宗恢复科举制在文化方面的影响。

(4)综合以上材料并结合所学知识,归纳中国古代考试制度发展的趋势。

相似题推荐

材料一 “天子一位,公一位,侯一位,伯一位,子男同一位,凡五等也。君一位,卿一位,大夫一位,上士一位,中士一位,下士一位,凡六等。天子之制,地方千里,公侯皆百里,伯七十里,子男五十里,凡四等。不能五十里,不达于天子,附于诸侯曰附庸。天子之卿受地视侯,大夫受地视伯,元士受地视子男。”

——《孟子·万章篇》

材料二

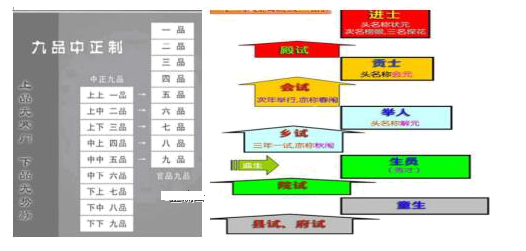

图一 图二

材料三 宋朝时期的科举严防舞弊,坚持选拔人才与“严法、尚法”并行。在“王安石变法”的内容中,主张废除明经科,专注于进士科,不再考诗词,改为经义。当时政治需要重权经术的人才,不注重文艺。宋代人才选拔的科举考试相对于唐代更为严格。“糊名”法在当时已经相当成熟.主要是为了防止考官存心录取自己门生,结党营私。应试人员必须要以真才实学通过考试。

——《汉代至明清时期的人才选拔制度研究》

(1)根据材料一,指出先秦时期选官的主要途径,并结合所学知识指出该途径的特点。

(2)结合所学知识,指出材料二中的图二(与图一相比较)所反映的选官制度在选拔标准上的进步性。

(3)根据材料三,概括宋朝改革选官制度的措施。根据上述材料谈谈对我们今天人才选拔制度制定的启示。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题。

材料一隋文帝开皇七年制,诸州岁贡三人……开皇十八年,又诏:“京官五品以上及总管、刺史,以志行修谨、清平干济二科举人。”……炀帝始建进士科。

——《通典》卷十四

材料二大唐贡士之法,多循隋制……其常贡之科,有秀才,有明经,有进士,有明法,有书,有算。自京师郡县皆有学焉……父教其子,兄教其弟,无所易业……五尺童子,耻不言文墨焉。

——《通典》卷十五

材料三它的突出特征令人钦佩,这一制度在成千年中缓慢演进……当今在英国、法国和美国正在取得进展的文官考试制度,是从中国的经验中借鉴而来的。

——美国传教士丁韪良著《中国环行记》(1896年出版)

材料四实际上现代英国的官吏制度,是仿照帝制中国的官吏制度而建立的……中国的这种制度取得了很大的成功。约在两千年的时间里,或大或小,它成了统一中国和巩固秩序的支柱。

——荀春生等译《展望二十一世纪——汤因比与池田大作对话录》

(1)根据材料一、二指出隋唐时期选官的主要途径及作用。

(2)材料三“这一制度”的哪一突出优点使其能够“在成千年中缓慢演进”,并对世界产生了怎样的重大影响?

(3)如何理解材料四中“它成了统一中国和巩固秩序的支柱”这句话的含义?

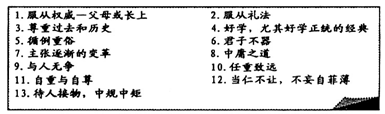

材料一 美国汉学家亚瑟·莱特认为中国传统性格有如下十三种特征:

(1)结合所学知识,说明古代中国人为何“服从权威—父母或长上”?又为何“好学,尤其好学正统的经典”?

材料二 社会学者丹尼尔·勒纳在“传统者”和“现代人”之间,设定了“过渡人”这个概念。

……中国的“过渡人”一直在新、旧、中、西中摇摆不定。他一方面要扬弃传统的价值,因为它是落伍的,另一方面。他却极不情愿接受西方的价值,因为它是外国的。他强烈地希望中国能成为一个像西方的现代化工业国家,但同时他又自觉或不自觉地保护中国传统的文化。

——摘编自金耀基《从传统到现代》

(2)结合所学知识,指出近代中国出现“过渡人”的原因。近代中国的洋务派是否具有“过渡人”的特征?简要说明你的理由。

材料三 当传统文化的特质与西方文化的特质无法合成为一时,其反应不外二途:一种是出于种族中心主义作祟,感情地拒绝西方的价值;一种是摆脱种族中心主义羁勒,理性地、痛苦地放弃腐蚀了的传统的价值。前一种反应妨害了现代化的发展,其结果是自外于世界的潮流,后一种反应则加速了现代化的发展,参与到世界的潮流中。

——摘编自丹尼尔·勒纳《传统社会的消逝》

(3)结合19世纪末20世纪初期的史实,说明近代中国出现了材料所述的两种“反应”。

(4)综上所述,谈谈你对近代中国民族和个人性格变化的认识。