材料一

你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜……

——《天仙配》戏词

材料二 生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所矣。

材料三 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),期意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”“售货无诀窍,信誉第一条”“买卖成不成,仁义都要在”等。

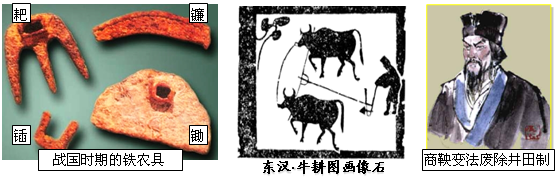

(1)材料一反映了中国古代社会生产是怎样的一种基本模式?结合材料一的图片概括这种基本模式形成的条件。

(2)材料二是怎样看待商业和农业关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

(3)材料三反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

相似题推荐

【推荐1】阅读下列材料

材料一:汉朝长江流域仍是“江南卑温,……地广人稀、饭稻羹鱼,或火耕而水耨。”汉以后长江流域开发进程加快,至南朝后期沿赣江一带已开发成重要的稻米产地。从东晋、南北朝到隋唐宋朝时期的几百年间,北方战乱频繁,人口大量南徙,使南方人口明显大增,移民纷纷转向丘陵山区开荒种地,从而促进了长江流域山区的开发。

———李文澜《唐代长江中游水患与生态环境诸问题的历史启示》

材料二:在长江流域早期开发中,畲田开发是一种典型形式。畲田,“峡中刀耕火种之地也,春初砍山,众木尽噘。至当种时,伺有雨候,则前一夕灭之,借其灰以粪。明日雨作,乘热下种,即苗盛倍收。”这种耕作方式至今在我国四川、云南等长江流域地区仍有所见。

材料三:历史上荆江洪水水位抬高统计

| 时间 | 历时 | 最高洪水水位上升 | 平均每年上升量 |

| 新石器时代至汉 | 2300年 | 0.2m | 0.0087cm |

| 汉至宋元 | 1400年 | 2.3m | 0.164cm |

| 宋元至今 | 800年 | 11.10m | 1.39cm |

材料四:唐代至清末长江较大水灾初步统计

| 朝代 | 年数 | 水灾次数 | 平均几年一次 |

| 唐代 | 289 | 16 | 18 |

| 宋朝(金) | 317 | 63 | 5 |

| 元朝 | 91 | 16 | 5.6 |

| 明朝 | 276 | 66 | 4.1 |

| 清明 | 268 | 62 | 4.2 |

材料二、三、四均摘自《长江流域水患研究》

结合材料及所学知识简评长江流域开发的情况(要求表述成文)。

要求:评述内容应包括开发的过程及原因、存在的问题及原因并谈谈你个人的认识。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题。

材料一春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。……井田制度遭到严重的破坏。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。……围绕着“争霸”战争的需要,春秋以至战国的整个历史阶段内,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二从19世纪中叶起,中国农村开始生产供出口的大宗商品,包括供应条约口岸工厂的经济作物,这趋向于转入新的商业渠道。但在广大的中国农村地区,传统的市场结构正欣欣向荣,直到1949年都很少有衰落的迹象。……首先在条约口岸直接感受到的世界市场上银价或中国农业输出品行情的波动,有时候能波及农村。但总的说来,直到1949年农民地区和条约口岸经济依旧只有很松散的联系。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,结合所学知识,分析农业发展对当时社会转型的影响。

(2)根据材料二,结合所学知识,概括中国近代农业对工业化发展产生的影响。

材料一 “徐州古丰县,有村曰朱陈。……机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门”。

——白居易《朱陈村》

材料二 张謇,清光绪年间状元。他出身农家,苦读成才。1894年中状元时已41岁。他在两江总督张之洞的支持下,决定走实业救国的路线,于1895年集资50万两银子,在通州的唐闸镇创办了南通的第一个近代工厂——大生纱厂(后改名大生一厂),以后,又陆续在崇明外沙(今启东)久隆镇创办了大生二厂,在海门创办了大生三厂,在城南创办了大生副厂,并在吕四、海门交界处围垦沿海荒滩,建成了纱厂的原棉基地——通海垦牧公司。

——摘编自陈旭麓《近代中国八十年》

材料三 党知道战争日益逼近,没有重工业就无法保卫国家.因此我国共产党也就拒绝了“通常的”工业化道路,而从发展重工业开始来实行国家工业化。

——摘自《斯大林选集》

材料四 重工业是我国建设的重点.但是决不可以忽视生产资料尤其是粮食的生产,如果没有足够的粮食和其他生活必需品,首先就不能养活工人,还谈什么发展重工业?所以,重工业和轻工业、农业的关系,必须处理好。”

——《论十大关系》

(1)材料一反映了我国古代传统社会生产的基本模式是什么?根据材料一指出该模式具有怎样的特点,并结合所学知识回答与其相对应的基本土地制度。

(2)张謇倡导怎样的救国主张?他的救国主张在当时为什么不能真正实现?

(3)根据材料三、四,指出中国与苏联工业化道路的异同。

材料一 农业谚语和诗歌反映了农民劳动生活及劳动人民对生产经验的总结:“只要功夫深,土里出黄金。”“一挑粪进,一挑谷出。”诗歌:“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”

材料二

材料三 明清时期,中国农耕文明发展到一个新的高峰,并分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这些变异带有向工业文明演进的趋向。

(1)材料一的诗歌反映什么样的经济形态?据材料一,概括其特点。

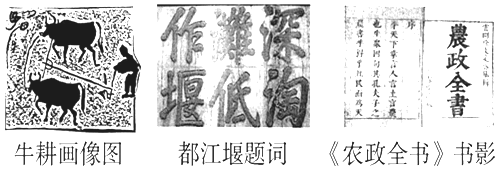

(2)根据材料二,指出古代中国农业发展的原因。

(3)材料三中的“变异”指的是什么?这种变异是否演进为工业文明?结合所学知识分析其原因。

【推荐2】材料一……(明)神宗时,吕坤在奏疏中说:“洮兰之间小民,织造贩货以糊口……弃业桑农者数百万人,提花染色,日夜无休。”……杭州人张瀚的祖先,成化末年有织机一张,从事纺织,所织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多。后来织机发展到二十余张,“家业大饶”,成为雇佣“机工”的“机户”了。

材料二今自夷人来厦开市,凡洋货皆系夷商自行转运,闽省并无赴粤之商,粤省亦鲜闽之贾,且该夷除贩运洋货外,兼运洋布洋棉,其物充积于厦口,内地之商贩,皆在厦运入各府销变,其质既美,其价复廉,民间之买洋布洋棉者,十室而九。

——彭泽益《中国近代手工业史资料》第一卷

材料三清政府中,一些洋务派官员提出自行设厂进行纺织的建议,以作为富国的一项措施。光绪二年(1876年),李鸿章在致两江总督沈葆桢的信中说:英国洋布入中土,每年售银三千数百万,实为耗财之大端。既已家喻户晓,无从禁制。亟宜购机器纺织,期渐收回利源。1878年,在李鸿章和沈葆桢的授意下,候补道彭汝琮在上海成立了中国近代的第一个大型的棉纺织厂。

——上海机器织布局

材料四1872年,南洋归侨陈启沅在广州南海创建继昌隆缫丝厂,下图是该厂蒸汽锅炉和缫丝机的图纸。

(1)材料一说明明清时期出现了什么新的经济现象?

(2)材料二反映了近代中国市场出现了什么新现象?这从本质上反映了近代中国的经济结构发生了怎样的变化?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析上海机器织布局创办后发挥的作用。

(4)继昌隆缫丝厂和材料三中的上海机器织布局相比,有什么不同?继昌隆缫丝厂这类企业的出现会给中国社会带来怎样的影响?

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一“五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣矣。”

——《孟子•尽心上》

材料二“今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。”

——(清)王应奎《柳南续笔》

材料三历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久矣。”

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料四机户不得逾百张,张纳税当五十金,织造批准造册,给文凭然后敢织。

——摘自《江宁府志》

请回答:

(1)与材料一向比,材料二衣料发生了什么变化?结合材料分析变化的原因。

(2)比较材料一、三在经营方式上有何区别?这种变化说明了什么?

(3)材料四的规定对材料三的现象持何种态度?为什么?

材料一 对商业实行强控制最重要的手段,是中国特有的官商、官办手工业制度。这种制度既可以使统一大国内部必要的商品交换得到满足,又不致失去对商品经济的控制、垄断。明代政府在各府、州、县、市、集都设立了商税机关“税课司局”,并到处新设“抽分局”,以加紧对市民和商人的勒索。作为向商人收税的抑商政策,也贯穿于清代前期的始终,实践证明这种政策是十分合理而正当的,因为税收是每个政府管理国家经济的正当手段,古今中外,概莫能外。

——据金观涛《兴盛与危机——中国封建社会的超稳定结构》等

材料二 在近代早期的欧洲,重商主义作为一种经济政策和实践的概念,与民族国家的形成有着深刻的历史渊源。百年战争和玫瑰战争之后,英国从都铎王朝的亨利七世开始,努力通过对政体的统一化、中央集权化和官僚化,来构建一个现代国家。当然这是一个漫长和持续的进程,除了亨利八世、克伦威尔及伊丽莎白一世等政治家的贡献外,这一制度结构的变迁首先受到了当时出现的资本主义经济因素的影响。

——摘编自李新宽《英国市场经济体制的形成》

(1)概括材料一中明清工商业政策的内容,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代前期英国采取重商主义政策的背景,并说明影响明清时期中、英两国工商业政策不同的因素。

材料— 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。

(1)材料一反映了中国古代的什么生产经营方式?结合所学知识概括这种方式的特点。

材料二 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)......成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。…….晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”:“售货无诀窍,信誉第一条”:......“买卖成不成,仁义都要在”等。

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

材料三 生之有时,而用之亡度,则物力必屈......今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也.......今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

(3)材料三是怎样看待商业和农业的关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

(4)综合以上问题,你能得出怎样的认识?