材料 “习兵战不如习商战”,兵战为“有形之战”,商成为“无形之成”,主张“备有形之说,以治其标;裕无形之战,以固其本”。

“各国兼并,各图利己,藉商以强国,藉兵以卫商。其订盟立约,聘问往来,皆为通商而设……可知欲制西人以自强,莫如据兴商务。安得谓商务为末务哉?”

“我中国宜标本兼治。若遗其本而图其末,貌其形而不攻其心,学业不兴,才智不出,将见商败,而士、农、工俱败,其孰能力与争衡于富强之世耶?”

“中国不乏聪明才智之士,惜士大夫积习太深,不肯讲习技艺,深求格致,总以工商为谋利之事,初不屑与之为伍。”

——郑观应《盛世危言》(1894年)

根据材料与所学知识,对郑观应的“商战"思想进行评述。(要求:表述成文,论证充分,逻辑清晰)

相似题推荐

材料一 作为炎黄族类文化整体的一部分,四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联结的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化,以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《从理想人格和价值取向看中国传统心理》

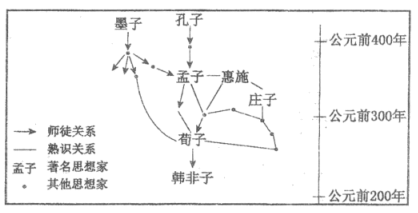

材料二 如图为《诸子百家关系》示意图。

——摘自《世界:一部历史》

(1)依据以上材料,结合所学,概括这一时期学说思想的特征,并简述其形成原因。

材料三 由于理学家将“天理”、“人欲”对立起来,进而以天理遏制人欲……理学发展成为片面的重义轻利观念。但与此同时,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

——摘自张岱年、方克立《中国文化概论》

(2)指出材料三评价理学的原则;按照这一原则,评价以下两个观点:

观点一:冯桂芬主张“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。

观点二:新文化运动时期,有人提出“打倒孔家店”。

材料四 18世纪伏尔泰与孟德斯鸠对中国的述说与评价

| 伏尔泰 | 孟德斯鸠 | |

| 关于政治 | “新帝雍正爱法律、重公益,超过父王。帝王之中无人比他更不遗余力地鼓励农事……雍正降旨,帝国各地处理重罪案件,未呈皇上本人亲览,不得对人犯处以极刑。颁布这一敕令理由有二。两者均与敕令同样可敬。其一为:不得视人命如草芥。其二为:君王对百姓须爱民如子。” ——(《路易十四时代》) | “中国是一个以畏惧为原则的专制国家。在最初那些王朝统治时期,疆域没有现在那样辽阔,专制精神可能略为逊色。可是,如今已非昔日可比了。” ——(《论法的精神》) |

| 关于儒家思想 | 孔子并不以神或弥赛亚自居,他“只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义(宗教说辞)”。中国是最有道德的国家,中国实现了儒家以德治国的理想。中国“在伦理道德和治国理政方面,堪称首屈一指”。 | 中国的皇帝是掌握教权的君主,皇帝的意志便是法律,臣民的生死予夺全在于皇帝的一念之间。“礼教构成了国家的一般精神”,“中国统治者就是因为严格遵守这种礼教而获得了成功”。 |

(3)阅读材料四,概述伏尔泰与孟德斯鸠对中国的看法,并评价。简要分析二人关注中国的动机。

材料一 常州学派的健将刘逢禄认为《左氏春秋》中的义法、凡例皆出自刘歆伪造,他说:“余年十二读《左氏春秋》,疑其书法是非多失大义。”——《常州学派史学思想研究》

材料二 (刘歆阐释《左氏春秋》是)“以其非博之学,欲夺孔子之经,而自立新说以惑天下。”“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸”。

——康有为《新学伪经考》《孔子改制考》

材料三 康有为隐以改复原教之路得自命,……作《伪经考》。其貌似孔也,其心则夷也。

——叶德辉《叶吏部与刘先端黄郁文两生书》

材料四 不以民为重,其一切法制皆务压制其民,故不肯注意于内治。盖因欲兴内治,不能不稍伸民权也。” ——梁启超《饮冰室合集·文集》

材料五 “弱者常为强肉,愚者常为智役。及其有以自存而遗种也,则必强忍魁桀,趋捷巧慧,而与其一时之天时、地利、人事最相宜者也。”“进者存而传焉,不进者病而亡焉。”

——严复《原强》和《天演论》

请回答:

(1)据材料一、二,指出刘逢禄和康有为的观点的相同之处。据材料一、二、三,与刘逢禄的观点相比,康有为的观点有何不同之处?

(2)据材料四和所学知识,梁启超的政治主张在百日维新的政令中有何体现?

(3)据材料二、三、四、五,分别概括康有为、梁启超和严复的政治主张的特点。

并结合所学知识,概括这些主张对戊戌变法的影响。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一:重商主义,是封建主义解体之后的16至17世纪西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系,反映资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济理论和政策体系。基本观点包括:一是国家主义观点。主张振兴国家经济,要求国家利用进口税、产品价格补贴、垄断外贸等手段来控制和干预经济,保护本国工商业,发展外贸。二是价格观点。主张根据人口和市场价格情况,管制商品进出口贸易。三是货币财富观点。认为货币即金银是财富的唯一形式,国家推行的经济政策,是为了取得更多的金银货币。四是积累金银观点。认为金银是天然的货币,国家要取得金银,必须积累贵金属,禁止金属货币输出,加强外汇管制。五是贸易差额观点。主张实行保护关税、限制商品进口、鼓励商品出口政策等。

——摘编自史件文、胡晓林《世界全史》等

材料二:萌生于19世纪60、70年代的晚清重商主义,其发展过程经历了两个阶段。前期以早期改良派为主要代表,也包括部分洋务派代表。他们通过对“重本抑末”传统的否定与批判,提出了以“士商平等”“商战固本”“以商立国”为中心的一系列的重商主义思想。晚期重商主义到20世纪初的新政时期达到了顶峰。以1901年清廷在西安宣布上谕、宣布新政为肇始,1903年清廷设立商部为契机,拉开了振兴工商实业的浪潮。清政府、地方大吏和资产阶级、人民大众振兴工商业的呼声彼此交织,构成了20世纪初重商主义的主流。

——摘编自张步先、苏全有《晚清重商主义与西欧重商主义》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析晚清中国的重商主义与西欧重商主义的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,与19世纪60、70年代的晚期重商主义相比,概括20世纪初新政时期重商主义的特点,并简析其意义。