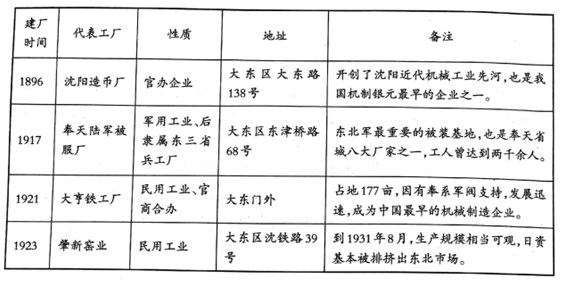

材料一 1895-1923年沈阳近代民族工业代表工厂(部分)

——摘编自据胡艳宁《沈阳近代民族工业对城市布局的影响研究》

材料二 在1949到1958年的城市发展中,国家156个重点项目中有24个安排在辽宁,其中沈阳7个,抚顺8个,阜新4个。因配合重点工业项目布局,沈阳城市的改造和建设成就显著,7个重大项目的落户,充实了业已形成的板块结构,进一步建设了铁西工业区、沈海工业区、北陵工业区,使其完善和充实,进而形成国内著名的工业区。

——胡艳宁《沈阳近代民族工业对城市布局的影响研究》

(1)根据材料一,概括19世纪末20世纪初沈阳民族业发展的特点及并分析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析建国初期辽宁工业建设的意义。

相似题推荐

【推荐1】大约从16世纪开始,人类社会从农业社会开始向工业社会转变,这一转变被称为现代化。现代化是世界历史发展的必然进程,实现现代化是几代中国人的梦想,阅读下列材料,回答问题。

材料:四个现代化,即工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化。1954年召开的第一届人民代表大会,第一次明确地提出要实现工业、农业、交通运输和国防的四个现代化的任务。1956年,又一次把这个任务列入党的八大所通过的党章中。1964年12月第三届全国人民代表大会第一次会议上,周恩来根据毛泽东建议,在政府工作报告中首次提出,在二十世纪内,把中国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。实现四个现代化目标的“两步走”设想:第一步,用15年时间,建立一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,使中国工业大体接近世界先进水平;第二步,力争在二十世纪末,使中国工业走在世界前列,全面实现四个现代化。1979年12月6日,邓小平在与日本首相大平正芳会谈时,把四个现代化量化为,到二十世纪末,争取国民生产总值达到人均1000美元,实现小康水平。邓小平把这个目标称为“中国式的四个现代化”即“小康之家”。

请结合所学知识,评价我国现代史上的“四个现代化”纲领。你认为这一现代化纲领需要做哪些调整和补充?

材料一 二战后西方国家实行经济计划大致经历了五个阶段,即40年代的复兴计划、50年代的短期计划、60年代的发展计划、70年代的稳定计划和80年代的振兴计划。随着经济计划进程的推进,西方国家逐渐形成了一套关于指导性计划的理论。

该理论认为,市场经济受气候环境、世界贸易和政治形势等诸多因素影响,这些因素使私营企业无法获得非常完备的信息,因此私人决策往往具有短期性,但技术发展却需要进行长期的规划,所以有必要由政府出面组织全国各方面的力量进行统一规划。

另外,在市场中的“人”有二重性,一方面,人是关心切身利益并总是要试图扩大自己收入的消费者,另一方面,人又是遵守公共利益并关心国家未来建设的一员,因此,它既有追求市场竞争的一面,又有可计划的一面。

由于计划的协调一致对企业家有说服力,他相信这种一致性对他的经营和发展是有利的,因而企业家愿意而且能够根据协商一致的原则做出适当的投资。这样,经济计划一经形成,或者仅仅只是国民经济计划的存在,就可以减少不确定性和投资源的使用更有效率。

——摘编自何自力《试论西方国家的经济计划》

材料二 下面是中国青年报特别报道《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

“一五”1953~1957工业增速超英赶美

“二五”1958~1962大跃进大倒退

“三五”1966~1970三线建设设备战备荒

“四五”1971~1975严重失控调整战略

“五五”1976~1980新跃进大转折

“六五”1981~1985走向改革开放

“七五”1986~1990改革闯关治理整顿

“八五”1991~1995小平南方改革潮涌、

“九五”1996~2000宏观调控经济着陆

“十五”2001~2005指令计划退场市场配置资源

“十一五”2006~2010改革开放坚定不移

(1)根据材料一,概述西方经济计划理论的主要内涵。并结合所学知识,指出西方资本主义经济计划与社会主义计划经济的不同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从“一五”计划到“十一五”规划期间,我国社会经济发展变化的趋势。并简析五年计划(规划)在中国社会主义建设中的作用。

材料一从16世纪中叶到19世纪中叶,全国耕地面积增加3亿亩,不到50%,而人口增加了近3倍。人口增长最多的江南三省(江苏、安徽、浙江)1724—1851年间人口增加7700万人,而耕地垦辟仅1100万亩。实际上,通过扩大耕地面积所生产的粮食,不过占整个粮食生产的20%。粮食生产的80%是通过改进生产技术、加大劳动投入以提高单位面积产量来获得的。大量的劳动投入固然意味着人均粮食产量的降低,但在人口急剧翻番的几个世纪里,毕竟基本解决了粮食生产的重大问题。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二由于城镇和工矿区人口猛增,急剧扩大了对商品粮食的需求量,而当时分散落后的小农经济增加粮食生产和提高粮食商品率的能力有限,1953年出现了全国粮食供销矛盾严重的问题。10月中共中央作出《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》,12月初开始全国城乡(除台湾、西藏外)开始实行粮食统购统销政策。在此前后,中共中央作出计划收购油料、食油计划供应的决定,1954年实行棉花计划收购和棉布的计划收购与凭票供应。

——摘自杨先才《中国历史新编——中华人民共和国史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期粮食生产问题得以解决的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1953年中共中央解决解决粮食供应问题的主要措施,并简析其影响。

材料一 1912年7月10日首任民国教育总长蔡元培在北京召开的全国临时教育会议开幕词中指出“民国教育与君主时代之教育,其不同之点何在?君主时代之教育方针,不以受教育者本体上着想,用一个人主义或用一部分人主义,利用一种方法,驱使受教育者迁就他之主义。民国教育方针,应从受教育者本体上着想,有如何能力,方能尽如何责任,受如何教育,始能具如何能力”。在他看来“当民国成立之始,而教育家欲尽此任务,不外乎五种主义,即军国民教育、实利主义、公民道德、世界观、美育是也”。

——摘编自张天搓《蔡元培五育并举思想及现实意义》

材料二1952—1953年间,新中国以高校为主体开展了轰动一时的院系大调整运动,逐渐形成了具有社会主义特色的中国现代高等教育体系。下表为全面调整工作结束后,各类别高校的数量变化情况。

——摘编自刘金霞《新中国成立初期高校院系调整及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明蔡元培倡导的民国教育方针的意义。

(2)根据材料二,指出新中国初期全国高校院系调整后的新变化,并结合所学知识,分析高校院系调整的原因。

材料一 新中国成立之时,正是以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营形成并对立的时期。当时中国出于经济建设、外交便利及国家安全方面的考虑,采取了“一边倒”的外交政策,在工业化道路的选择上也必然趋附于苏联的优先发展重工业道路。此外,新中国成立初期所处的环境跟苏联成立时相似,而且苏联的工业化模式使苏联迅速地从落后的农业国转变为强大的工业国。

——摘编自林捷燕、杨近平《新中国“一五”计划的工业强国梦探讨》

材料二 改革开放后三十年,我国的工业化道路转变,国家扶持轻工业,调整和改造重工业,增强重工业为轻工业服务的功能。轻工业的迅速增长,使经济繁荣,消费品市场丰富,工业发展也更加注重市场机制的作用。十一届三中全会后,乡镇企业蓬勃发展,带动了农村的工业化,1996年,全国乡镇企业数量已由1980年的75.8万个增加到756.4万个。国家不断扩大开放,积极利用外资、引进先进技术和管理经验、鼓励出口贸易。通过改革开放,发展了一批“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业。

——摘编自刘欣《我国改革开放前后工业化道路的选择》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析一五计划优先发展重工业的原因。(2)根据材料一二并结合所学知识,比较改革开放前后我国工业发展的不同。

材料 新中国成立以来,辽宁工业在百废待兴基础上发展起来,迄今为止辽宁已建立起相对独立、有一定规模和技术水平的现代工业体系。下图是1949-2018年辽宁工业在国民经济中贡献率的比重指标图。

注:1949—1997年工业统计为乡及乡以上工业口径,1998—2006年为全部国有及规模以上非国有工业企业,2007年以后为规模以上工业企业。

——据《辽宁统计年鉴》

根据材料并结合所学知识,选择图3中的任意两个时间阶段,就建国70年来辽宁工业在国民经济中贡献率的比重情况,加以说明。(要求:阶段划分明确,持论有据,表述清晰。)