材料一 在早期(15世纪末至18世纪初)的圈地运动中,除了圈占大片土地作牧场外,还有一种形式的圈地是为了更有效地耕作而小块土地的圈占……始于18世纪晚期的圈地运动是在政府的大力支持下,在法律框架内,议会通过圈地法令进行圈地的。(晚期圈地运动)变共耕的公地为大块相连的农场,以采用新的比较科学的耕作制度进行规模化经营。

——黄少安、谢冬水《“圈地运动”的历史进步性及其经济学解释》

材料二 国会于1938年2月通过了一项新的《农业调整法》,此法规定棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定产定额,并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民给予补贴。为防止生产过剩,价格猛跌,政府还给予贷款,以便农民将准备出售的农产品暂时贮存,以待善价。刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

材料三 真正的改革先锋不是国营企业,而是些落后的、被边缘化的群体。在这些“边缘革命”中,意义最为重大的变革是在中国济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上农业改革是自下而上展开的。家庭联产承包责任制在中国农业改革过程中极其重要,从长角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

——摘编自(英)罗纳德哈里科斯、王宁著《变革中国市场经济的中国之路》

请回答:

(1)据材料一,指出英国推行圈地运动的目的。结所学知识,归纳圈地运动对英国工业化的积极作用。

(2)据材料二归纳罗斯福新政时期农业政策调整内容,并指出罗斯福调整农业政策的实质。

(3)据材料三并结合所学知识,指出农民重新获得“经济自由”的措施和“经济自由”的含义。

相似题推荐

材料一 (唐)贞观元年,太宗曰:“朕看古来帝王以仁义为治者,国祚延长”。……贞观初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者。”

——引自《贞观政要》

材料二 民国大局,此时无论何人执政,皆不能大有设施。……必先从根本下手,发展物力,使民生充裕,国势不摇,而政治乃能活动。

——摘自孙中山《致宋教仁函》

材料三 我党在建国初通过土地改革废除了封建剥削的土地所有制,使3亿多无地农民获得土地,消除了农民贫困的制度因素。改革开放后,以农村经营制度改革为先导,实行家庭经营为基础、统分结合的双层经营体制,极大解放了农村生产力。1986年,国家设立专项扶贫资金,实施优惠政策,开始实施有组织有计划大规模的国家扶贫行动。党的十八大以来,党中央把脱贫作为全面建成小康社会的底线任务,实施精准扶贫精准脱贫的基本方略,建立脱贫攻坚的责任体系、政策体系、投入体系、动员体系、监督体系、考核体系,明确到2020年实现脱贫,贫困县全部摘帽。不仅如此,我国还坚持减贫国际交流合作,携手共建人类命运共同体。

——摘自光明网《人类历史上最波澜壮阔的减贫篇章》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐太宗“存百姓”的思想出发点和治国理政的法律原则。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出孙中山解决民生问题的具体主张并作简要评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立以来,我党解决农民贫困问题的特点及其意义。

材料一 1958年春,上海农村根据中共中央的号召,开始了农业生产“大跃进”。同年9月21日,根据《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》,上海农村建立了第一个人民公社,即上海县七一人民公社。到9月30日,郊区10个县全面实现人民公社化,共建立103个人民公社,几乎所有农户都参加,平均每个人民公社达8000多户……结果严重损害了农民的积极性。

——《上海农业志》

材料二 到1979年,集体农业活动的组织方面正发生一场意义更为深刻的变化。在中国最贫困的省份,特别是安徽,中国领导阶层开始了叫“生产责任制”的某些尝试……责任进一步下放到家庭中……到1983年底,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消失了。在私人和集体之间划分收入已没有什么意义,因为几乎全部农业生产都是以家庭为基础的。

——《剑桥中华人民共和国史》下卷

材料三 农村政策放宽以后,一些适合搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济……可以肯定,只要生产发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这个方面为集体化的进一步发展创造条件。

——《邓小平文选》第二卷

请回答:

(1)材料一反映了我国农村生产关系的哪一次调整?这种调整给当时我国的社会经济带来什么样的严重后果?

(2)材料二所说的是我国农村生产关系方面怎样的变革?这种变革是否意味着从所有制上否定了前者的成果?为什么?

(3)材料三中邓小平同志对当时农村经济改革形势分析的基本着眼点是什么?

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一偶然与必然我当时的决心就是,管它倒霉不倒霉……只要大家能吃饱饭就行,哪怕能吃一顿饱饭,拉去杀头也就满意了。

——小岗村“大包干”带头人严俊昌

1978年12月22日通过的十一届三中全会公报上还有“人民公社要坚决实行三级所有、队为基础的制度,稳定不变”字样,而这18个大字不识一箩筐的农民,偷偷摸摸想走得更远。

材料二昨天与今天

上海在鸦片战争前是清朝一千三百多个县中的一个普通县城,1843年被辟为通商口岸。据《上海县续志》记载,光绪年间,“上海介四通八达之交,海禁大开,轮轨辐辏,竟成中国第一繁盛商埠”。1990年4月,中央政府宣布开发、开放上海浦东。此后,浦东成为中国20世纪90年代改革开放的重点和标志,成为世界瞩目的“东方明珠”。

材料三发展与包容农民工外商中国现代化上海的先机与气度

(1)根据材料一及所学知识,分析小岗村搞“包产到户”是偶然还是必然。

(2)根据材料二及所学知识,分析浦东成为20世纪90年代对外开放的重点的自身优势。

(3)结合所学知识,运用材料三中四个词语以“发展与包容”为主题写一则寄语。(要求:①紧扣主题,观点合理;②史实准确,史论结合;③条理清晰,合乎逻辑;④字数在100字左右。)

材料一 古典经济学家……认为市场经济是一种“自然秩序”,它奠基于人的利己主义本性。因为人都是为了追求自身利益而从事商品生产与交换的,被一只“看不见的手”将生产的分工与商品的交换调节起来,使人们彼此满足了需求,从而促进社会的利益……他们要求让“看不见的手”所造成的“自然秩序”不受干扰地存在,不要用人为的制度去加以控制。政府只需发挥保卫国家的职能,并维持某些公共工程,其余的就该让“看不见的手”去发挥作用。

——吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》下卷

材料二 有人这样形容罗斯福新政前后企业与政府关系的变化;新政之前,企业主是老板,政府是“守夜人”;新政以来,企业主是大老板,政府是“守夜人”兼二老板。

材料三 1986年里根签署了美国参众两院批准的修正税法……根据这一法案,降低了个人所得税……改变了过去30多年来税率越定越高、特惠越来越多的情况,即使中产阶级得到实惠,又推动了经济结构的调整……里根政府坚持紧缩货币政策,严格控制通货膨胀……里根政府还推行新联邦主义,改革社会保障制度。1983年4月里根签署了国会通过的一揽子社会福利改革计划,削减了一些社会保障项目,尤其是“随意性”的社会福利开支。

——黄安年《当代世界五十年》

请回答:

(1)材料一反映了一种什么经济思想?其产生的社会背景是什么?

(2)依据材料二指出政府在经济发展中的作用发生了什么变化?结合罗斯福新政,列举史实说明“新政以来,企业是大老板,政府是‘守夜人’兼二老板”。

(3)依据材料三,结合所学知识指出里根政府推行的经济政策的理论依据是什么?既然里根政府实行“少开支”政策,为何美国还会出现财政赤字急剧上升的现象?

材料一 由于有效克服危机尚需时日,这期间美国的农产品价格仍将继续维持在较低的水平上。所以必须着眼在国内寻求一个实际能够减少农民生产过剩的有效方法……改革取得了显著成效,从1932年到1939年,美国小麦、玉米、燕麦等主要农产品的平均价格从每蒲式耳28.5美分增加到52.3美分,棉花价格从每磅6.52美分增加至9.09美分,美国农业的总收入从390亿美元增加至660亿美元。

——摘编自王祖奇(《亨利A华莱士与罗斯福新政农业改革》

材料二 罗斯福政府公开声明要维护资本主义制度,但是要想维护它,就要改革它。农业新政就是这种改革的重要组成部分。但在资本主义制度下,这种改革是一种农业资本主义结构改革,而非革命性改革。

——摘编自刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

(1)据材料一和所学知识,指出“减少农民生产过剩”的措施是什么。此措施的目的是什么?

(2)据材料二,指出罗斯福新政在农业改革方面的局限性。结合所学知识,指出“新政"在金融业和工业方面的重要举措。

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对罗斯福新政的认识。

【推荐3】阅读材料,回答问题。

材料一我坚信,在当前的危机时期,你们也会再一次对领导表示支持……我们的首要任务是给人民工作,这项任务部分地可以由政府直接招雇,像战时紧急状况那样,通过雇用这些人员来完成急需的工程……

——罗斯福总统首次就职演说(1933年3月4日)

材料二到1983年,农村改革取得了突破性进展。1984年10月,《关于经济体制改革的决定》提出发展社会主义商品经济,改革重心从农村转向城市,从农业转向国有企业。20世纪90年代以来,中国的改革开放步入一个新阶段……改革开放30年,我国已初步建立社会主义市场经济体制。

——据人民版《历史必修Ⅱ》整理

材料三美国的基础是自由市场经济,它的改革是纠正因过度放任所造成的弊病。中国的改革是从原来政府统管一切的计划经济基础上逐步走向市场经济。

——资中筠《美国十讲》

(1)材料一中“当前的危机”指什么?结合所学指出,罗斯福总统采取何种手段来应对这次“危机”?

(2)根据材料二,并结合所学,概述我国确立社会主义市场经济体制的决策过程。

(3)综合以上材料,指出中美两国经济体制改革“走向”的不同。

材料一:夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

材料二:19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

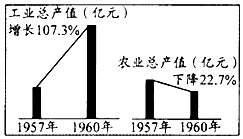

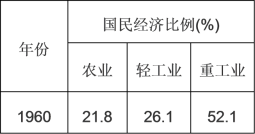

材料三:《中国1957~1960年工业、农业总产值》中国1960年三大产业之间的比例关系

材料四:搞农村家庭联产承包,废除人民公社制度。这个发明权是农民的。……“我国实现工业化不能以牺牲农业为代价,不能过多追求速度和数量,而是要走出一条科技含量高、经济效益好、农轻重协调发展的新型工业化路子。”

请回答:

(1)依据材料一归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应,我国古代的经济政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1912—1920年中国工业发展的特点。造成这种特点的主要原因有哪些?

(3)根据材料三概括20世纪五十年代后期中国经济结构存在的主要问题,分析其问题出现的主要原因。

(4)根据材料四,指出家庭联产承包责任制能够调动农民生产积极性的主要原因。对比材料三和四,中国关于工业化道路的认识有何变化?

材料一 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——白居易《朱陈村》

材料二 洋布、洋纱、花边布、洋袜、洋巾入中国,而女红失业;煤油、洋烛、洋电灯入中国,而东南数省之桕树皆弃为不材;洋铁、洋针、洋钉入中国,而业治者多无事投闲……华民生计,皆为所夺矣。”

——郑观应《盛世危言》

材料三 20世纪七十年代末期,人民公社体制的自身弊端使它难以为继,由农民创造的以家庭联产承包责任制为主要内容的农村经济体制改革更加速了它的瓦解。1983年,存在25年的公社制度被正式废除。公社政治上的作用转移到新成立的乡镇政府。农村受压抑的经济潜力的成功释放带来经济利益关系的变革,使农村社会呈现出显著变化。

——摘编自薛钰《试论中国农村经济改革与政治民主建设的互动关系》

请回答:

(1)材料一反映了中国古代怎样的经济模式?结合所学知识分析该经济模式形成的原因。材料二反映了什么新的社会现象?

(2)根据材料三并结合所学知识,概括我国农村改革的措施,并简析其意义。

材料一 1909年,农工商部奏准颁行了《推广农林简明章程》,规定各属官员对农林事业要因势利导,量加董劝,“总以境内所有荒地一律垦辟为要义”;凡绅民集股合资筹办农林,若果资本不继、周转为难,地方官查实后应酌拨公款,量予补助;其成效卓著者,“即从优奖励:或缮给匾额,或给予功牌奖札,或酌予虚衔、顶戴,或按照异常、寻常劳绩咨部汇案奏奖”。绅民承领荒地、荒山,地方官在厘定税则时,应“优加体恤”;对于民间农林产业,地方官应“切实保护,如有刁绅劣衿、势豪地痞、奸胥滑吏从中阻挠侵占,以及蹂躏禾稼、砍伐树木等事,一经业主禀报,应即立予究办,按律严惩”。

——李玉《晚清政治经济史论》

材料二 1985年1月,中共中央、国务院发出《关于进一步活跃农村经济的十项政策》的文件,其中规定了进步放宽山区、林区政策,积极兴办交通事业,乡镇企业实行信贷、税收优惠,鼓励技术转移和人才流动,放活农村金融政策,按照商品经济要求积极发展和完善农村合作制,进一步扩大城乡经济交流,加强小城镇建设的指导,发展对外经济技术交流等。……这就把农村经济纳入有计划的商品经济的轨道,促使传统农业逐步向专业化、商品化、现代化方向发展。

——摘编自张岂之、杨先材《中华人民共和国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清时期中国农业政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新时期中国农业政策出台的背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析晚清时期和新时期中国政府的农业政策的影响。