材料一 唐时期的中国是当时世界上强盛的国家之一。四川、江南是丝织业中心,其丝织品除满足本国需要外,还有剩余出口。陶瓷业亦相当发达,全国有二十多个著名窑址。其中广东潮州窑烧制出的陶瓷器,是外销的主要物品。沿海主要港口都有造船工场,能制造出载重量大、适于远航的海船。由于战火,更主要的是陆路运输,唐代以前的陆上“丝绸之路”已不能适应商业发展的需要。唐时期,东南亚、印度等地与唐朝通好的国家不下二三十个。它们的使节和商人到中国来,主要是经南海到广州的航道。于是发展海上航线,成为迫切要求。

——摘编自林家劲(唐代广州与南海的交通》

材料二 西属美洲白银经欧洲留到东方的数量表(单位:百万银元)

| 年份 | 西属美洲白银产量 | 运抵欧洲数量 | 经欧洲留到东方数量 |

| 1600 | 11-14 | 10 | 4.4 |

| 1650 | 10-13 | 8-9 | 6 |

| 1700 | 12 | 10-12 | 8.5 |

| 1780 | 22 | 18-20 | 14.7 |

17-18世纪中国与葡萄牙、西班牙、日本等国的贸易中,中国以出口生丝、丝织品、瓷器等为主,进口少量土特产,明显的出超,葡、西、日等国商人不得不以大量白银支付贸易逆差,于是美洲和日本的白银源源不断地流入中国。这种中西贸易基本结构,是西方国家以其殖民地产品,主要是白银、棉花、胡椒等交换中国的茶、丝、瓷器等,特别是西班牙几乎只能以白银来进行交换。

——摘编自后智钢《16-19世纪外国白银内流中国问题探讨》

材料三 40年前,老百姓讲的是吃饱就行,因此膳食结构十分单一,主要以主食消费为主。1978年,全国居民食品支出比重(恩格尔系数)达到63.9%。40年后,随着居民收入水平的提高、食品种类的丰富,老百姓对饮食消费的要求不仅是吃饱、吃好,更要吃出健康来,食品消费结构也发生了较大变化。城镇居民人均粮食消费量由1978年的152千克降到2017年的110千克,农村居民人均粮食消费量由1978年的248千克下降到了2017年的155千克。肉、禽、蛋、奶等动物性食品消费显著增加。城镇居民人均猪肉、禽类、蛋类消费量分别由1978年的13.7千克、1.0千克、3.7千克上升到2017年的20.6千克、9.7千克、10.3千克。农村居民人均猪肉、禽类、蛋类消费量分别由1978年的5.2千克、0.3千克、0.8千克上升到2017年的19.5千克、7.9千克、8.7千克。

——摘编自2018年11月《经济日报》

(1)依据材料一,结合所学知识,分析唐朝“海上航线”繁荣的历史背景。

(2)依据材料二结合所学知识,分析17.18世纪白银在世界范围内流动的历史影响。

(3)依据材料三,指出近40年来中国人的膳食结构发生了怎样的变化?结合所学分析变化的原因。

相似题推荐

【推荐1】阅读下列材料:

1987年8月在广东省阳江海域发现的一艘古代沉船,被我国考古人员命名为“南海一号”。“南海一号”位于海面下20米深处,被2米厚的淤泥所覆盖,船头朝向西南240度,船体保存依旧完好,整艘沉船没有翻、侧,而是端坐海底,船体的木质仍坚硬如新,敲起来铛铛作响。据初步推算,“南海一号”是尖头船,长度为26米以上,宽度10余米,船身(不算桅杆)高8米,排水量估计可达600吨,载重可能近800吨。按照这条船的载货量计算,文物总数将达到六万件到八万件。目前,从“南海一号”打捞出水的文物,大多数是瓷器,有瓶、碗、盘、碟……分别产自浙江龙泉、福建德化、江西景德镇等,品种超过30种。起获的文物还有:船上用麻石制的长方形条板的“锚”;一些古船身上的碎木块,其材质大部分是马尾松木;一条近2米长的鎏金腰带;一只硕大的金戒指;一只鎏金龙纹手镯:两具眼镜蛇遗骨:在“南海I号“沉船点发现的铜钱已达上万枚,其中年代最古老的是汉代的五铢钱,最近的是南宋初年的建炎元宝;还发现了铜镜、朱砂、胭脂盒等。

依据上述材料,回答下列问题:

(1)“南海一号”考古面临的—个问题是“它是否是中国制造的船只”。在上述那些已出水文物中,可以直接用来考证这一问题的是什么?

(2)假如“南海一号”是我国宋元时期的沉船。请结合所学知识推测一下,我们将会从它那现已密封的船舱中,找到哪些种类的瓷器?

(3)假如“南海一号”是我国宋元时期的远洋货船。为了那一次远航,“南海一号”在沉没之前可能到过当时中国的哪几个港口?它又将驶向哪些地方?请结合所学知识和上述材料进行推测并说明理由。

材料一 三明地区迄今已发现的宋元窑址近30处,其中三元区中村窑、建宁县溪窑、尤溪县半山窑、将乐县碗碟墩窑和南口窑、泰宁县东西窑等具有代表性。在制作工艺上,青瓷工艺.深受浙江龙泉窑影响,与景德镇窑青白瓷生产之间也存在技术传承关系,还大量仿烧德化窑瓷器。……宋元时期的三明陶瓷顺闽江而下至福州港、泉州港输出,销往菲律宾等东南亚国家;或由鄱阳湖至长江入海到明州港,向东航行到日本、新罗,向南至马来半岛、向西至印度洋沿岸各国。

——摘编自郑华《从出土瓷器看三明宋元时期窑业发展和陶瓷贸易》

材料二 及至宋朝南迁,由于特殊的历史条件,迫使南宋当局致力于拓展海外贸易。在全国几大港口中,广州港由于远离临安,交通不便,消费市场不如泉州;明州港地处军事前线,商船多被征为兵船;而泉州港远离战争前线,不受战争直接破坏。泉州港附近的物产也很丰富,如德化、晋江的瓷器,安溪,永春的茶叶,南安、同安的蔗糖以及泉州城内的各种丝织品等等,都是外商所喜爱的,所以泉州港在宋代海上贸易的位置日趋重要,逐渐成为宋元时期“海上丝绸之路”的重要起点。

——摘编自黄德旺《浅谈福建海上丝绸之路与泉州港》

(1)根据材料一,概括宋元时期三明地区制瓷业发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括南宋时期泉州港在“海上贸易的位置日趋重要”的原因。

材料一 宋代福建“民安土乐业,……无凶年之忧”。在农业发展的基础上,纺织、陶瓷、制茶、造船、冶炼、造纸、印刷等业都有长足的进步。宋朝廷大力鼓励商人出海经商,招引外商来华入贡、贸易。嘉祐年间(1056-1063年),福建对外贸易大增,“舶商岁再至,一舶连二十艘,异货禁物如山”。宋初虽严禁与高丽(今朝鲜半岛南部)、侯国(今日本)通商,但泉州一些海商仍以瓷器、丝织品等暗地私贩高丽。南宋时期,与福建有贸易往来的国家和地区已达50多个。

(1)根据材料一,概括宋代福建地区对外贸易的特点,并分析其原因。

材料二 中国古代的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。商人与社会上其他成员同流,并不具备超主流体制的特殊身份。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。中国的城市主要不是起商业功能,而是起政治功能,是中央政府统治全国的政治中心。

—一钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出阻碍中国古代商业发展的“体制内”的因素有哪些?

材料三 中国社科院的学者孟彦弘认为:从人类社会发展来看,由农业文明向工业文明的过渡是必然的。但对具体的民族或地区而言,它们又不是都自发地进入工业文明。

(3)结合近代中国的相关史实,谈谈你对材料三观点的理解。

材料一 1949年后美国政治学界的中国共产党研究大致可以分为三代:20世纪50年代初至60年代中期为第一代,学者们的研究重点为新的政党及其国家制度、领导人和意识形态,其研究视角往往打上冷战的烙印;20世纪60年代中期至70年代末为第二代,学者们更加重视对精英政治、党的组织结构以及运作方式的研究,与以往截然不同的新范式开始形成;20世纪80年代至今出现了第三代学者,他们集中研究改革开放以来的中国共产党和中国政治,主要课题为当代中国的政治经济改革,旨在探讨中国共产党执政的持久性和调适性。这期间,学者们形成了不同的分析范式,并对跨学科、比较研究以及历史研究等方法表现出浓厚的兴趣。

——摘编自管永前《海外中国共产党研究的基本范式》

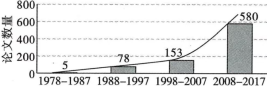

材料二

海外中国共产党研究趋势图

——龙伟《改革开放以来海外中国共产党研究的“知识图谱”——基于SSCI、A&HCI数据库的CiteSpace可视化分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括海外中国共产党研究的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析改革开放以来海外中国共产党研究的变化趋势及其原因。

材料一 近代以来中国铁路由于受借款合同的束缚,大多是在帝国主义列强不同程度的控制影响下经营的,“英资创办之沪杭甬、京沪及北宁三路与津浦南段一部,一切制度,悉以英制为依归;而法款之平汉、陇海、正太皆以法制为标准;胶济与津浦北段悉以德制为循规”。中国铁路从开始就采取分线设局的管理体制,不论路线之长短,运输之繁简,各路均设管理局,各路局往往各行其是,造成路政管理权分散,运输效率低下。因负责运输制度缺失,我国铁路营运往往通过行政化手段开展业务,铁路员工官僚习气严重,在货商与铁路之间没有建立起一种良好的运输业务关系,存在着明显的隔阂。

——摘编自李强《路政统一视野下的近代铁路负责运输制度及其绩效》

材料二 1928年10月,南京国民政府成立铁道部,这是中国铁路史上第一次设置适应铁路专·业化网络化需要的、实施集中统一指挥的铁路行业专门管理机构。1932年3月,顾孟余出任铁道部部长,决心推行铁路负责运输制。 为全面施行负责运输制,铁道部在部内成立负责货物运输委员会,短期内制订各种章则 10种,遴派货运负责人员,针对负责运输各项规章制度以及办理手续进行培训……在负责运输制度顺利实施的同时,铁道部开始谋求进一步的路政统一,饬令各路与招商局办理水陆负责联运,并与各公路也办理负责联运。 从当时的货物联运收入来看,1932年11月至1933年6月,期间除了2月份,货运进款减少外,其他月份进款一直保持增长。 随着国民党统治趋于统一和稳定,整顿路政工作明显有起色,实现了路政管理的统一。

——摘编自李强《路政统一视野下的近代铁路负责运输制度及其绩效》

材料三 在1992年之前,关于铁路改革的探讨始终局限在计划经济体制范畴内进行,1992年后中国经济进入快速发展的阶段,中国铁路发展严重滞后的状况并没有得到明显的改善,铁路运输更加紧张。 1993初,全国各地提出经审核的要车计划日均12万辆,而铁路只能满足实际需求的60%。 1994年1月,铁道部召开全路领导干部工作会议,强调坚持市场取向,深化铁路改革……会议讨论通过了《关于贯彻党的十四届三中全会<决定>,深化铁路改革若干问题的意见》(即“铁路改革十三条”),并于1994年4月22日上报国务院后下发全路。 其主要内容包括:一是转化铁路企业的经营机制,建立现代企业制度;二是转变政府职能,完善宏观调控;三是改革投资体制,多渠道筹集资金;四是大力发展多元化经营,优化配置铁路资源……。

——张雪永《扩张的动脉:改革开放40年的中国铁路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国铁路运营制度发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳南京国民政府路政改革的措施并分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1994年深化铁路改革的背景。

材料一 由辛亥革命所唤起的中国社会的希望,同民国初年中国社会的黑暗之间形成一种巨大的落差,巨大的落差产生了巨大的波潮,于是而有新文化运动。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

出席巴黎和会的中国代表顾维钧曾回忆道:“以前我们也曾想过最终方案可能不会太好,但却不曾料到结果竟是如此之惨。”中国人民彻底清醒地认识到“公理难伸,强权未已”,爱国风暴汹涌而至。习近平指出,“运动,孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大爱国主义精神,其核心是爱国主义精神”。

——钟轩理《五四精神与中国道路》

(1)据材料一结合所学知识回答,材料中“巨大的波潮”和“结果竟是如此之惨”分别指什么?据材料,阐明五四运动的时代价值。

材料二 实现中国梦必须走中国道路。这就是中国特色社会主义道路。这条道路来之不易,它是在改革开放30多年的伟大实践中走出来的,是在中华人民共和国成立60多年的持续探索中走出来的,是在对近代以来170多年民族发展历程的深刻总结中走出来的,是在对中华民族5000多年悠久文明的传承中走出来的,具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础。

——《在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话》

(2)举出在改革开放的伟大实践中,我国在经济、科技和国防领域取得的巨大成就各一例。

(3)综合上述材料,你得出怎样的历史结论或认识?

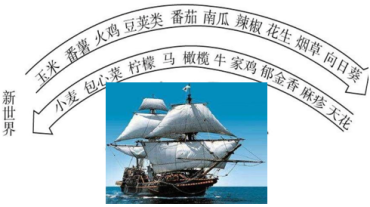

材料一

材料二 玉米和土豆变成欧洲和非洲的重要作物。在中国南部和西非,甘薯成为主粮,木薯和花生也繁茂生长。烟草改变了欧洲人的生活习惯,为英属北美第一个殖民地创下了财富。西红柿给印度人和中东人提供了宝贵的维生素来源。

——摘编自【美】威廉·H.麦克尼尔《5000年文明启示录》

(1)根据材料一并结合所学,写出“新世界”和“旧世界”的地理位置;指出玉米传入中国的历程。(2)根据材料二并结合所学,指出食物物种交流的影响。

材料一 新航路的发现,对欧洲经济生活产生了巨大影响。新航路发现以后,世界上原来互相隔绝的地区沟通起来,欧洲和亚洲、非洲、美洲之间的贸易日益繁盛。美洲的特产迅速传播到欧亚大陆,非洲所产的咖啡传到欧美,成为人们生活中的必需品。意大利的威尼斯、热那亚等商业城市衰落了,代之而起的是里斯本、塞维尔等城市。美洲的白银大量涌进欧洲,引起通货膨胀及物价上涨。在新航路开辟后的一个世纪之内,西班牙的物价上升四倍以上。从事商业的人发了大财,新兴资产阶级的经济力量愈益增长,有固定地租收入的封建地主的地位削弱了。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》

材料二 16世纪以来的世界是欧洲逐渐从边缘走向中心的世界,这之前各大文明相对而言各自独立发展,有往来但并没有给对方带来颠覆性的影响。新航路开辟、地理大发现后,这一切都变了。欧洲1850年时的所有优势都产生于1750年以后的“科学文化”要素,特别是在英格兰,这些要素包括:越来越强的读写能力和印刷术、科学社团的发展、比较容易听懂的公开演讲等。这是近代中西文化的大分流,它源自各种变革,成就了西欧的近代霸权。

——摘编自陈恒《谁在叙述谁的全球史:不对等与历史书写的陷阱》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳新航路的发现对欧洲的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,从不同方面分析欧洲“从边缘走向中心”。

材料一 托勒密留下的传统地理观念——赤道附近的海水会“沸腾”,南方炎热—生命无法存在。1118年的第一次试航就因为船员对赤道太恐惧而被迫返航。而伴随着社会的发展.这种恐惧慢慢消失,直到1500年人类历史上迎来一个重要转折点。

材料二 15世纪末,欧洲人发现了一条穿越印度洋的通道。同时,横跨大西洋的航线也得到开发,大西洋发展成一个与印度洋相竞争的地区。大西洋上的航海活动使得那个古老的中世纪彼此分裂的世界相互接触与碰撞,从而彻底改变了世界。

——摘编自【美】菲利普。费尔南德兹一阿迈斯拓《世界:一部历史》

(1)结合材料一及所学知识,说明推动航海家们打破恐惧、挑战海洋的“无形之手”有哪些。(2)根据材料二并结合所学知识,围绕“新航路的开辟”拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整)