材料一 对于欧洲的现代化进程而言,真正的文化起点不是文艺复兴,而是开始于德国的宗教改革。……文艺复兴说到底是阿尔卑斯山以南的富庶世界,尤其是意大利的一场华丽而感性的时髦风潮,宗教改革则是贫穷而道德严谨的北欧世界的一场质朴而深刻的思想革命。

——赵林:《在天国与尘世之间》

材料二

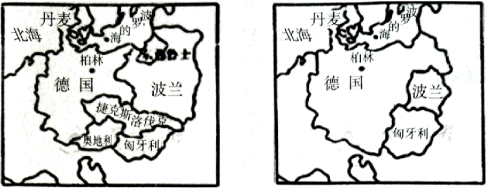

图1 图2

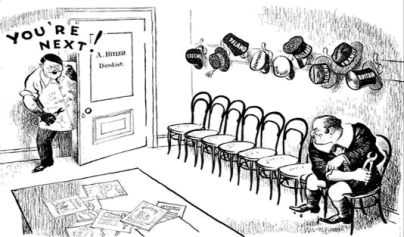

(漫画注解:希特勒以“牙医”的身份出现,对着座位上仅剩下的一个病人(英国)喊道:下一个!墙上的帽子写着波兰、挪威、丹麦、比利时、法国……最后一顶帽子是英国,作为病人的英国手中拿着一把和医生一样的钳子。)

材料三 在现有条件下,国家必须有计划和有调节地为经济确定目标并且提出方向性的经济政策原则。在这个意义上,国家的主动性就是而且应该是无可辩驳的。但是进而想把企业家弄成官府意志的奴隶和单纯的执行机器,那就必然毁灭一切人格价值并剥夺经济界最宝贵的动力。

——【德】路德维希·艾哈德

(注:路德维希,艾哈德:德国政治家、经济学家。1949—1963年任德意志联邦共和国经济和劳动部长,1963—1966年任联邦总理。)

(1)根据材料概括文艺复兴与宗教改革之间的区别。结合所学知识分析宗教改革对欧洲现代化进程的影响?

(2)材料二中图1到图2,是德国一步步摆脱“凡尔赛体系”的严格限制,把战争带给欧洲的过程,请结合所学知识概述这一过程?图3表明英国的对德政策发生了明显变化,试分析原因。

(3)根据材料三,概括路德维希·艾哈德的经济主张。结合所学知识,概述第二次世界大战后,德国政府是如何实践这一主张的。

相似题推荐

材料一 20世纪二、三十年代,美国汽车制造业大亨亨利·福特在实行泰勒制标准化生产的基础上,组织大批量生产,首创一种全新的生产组织形式一大规模生产流水线作业,通过连续不断的传送带运转,使劳动作业机械化和自动化。泰勒制和福特制强调生产管理的制度化、科学化和量化,反映了现代化大生产的一些客观规律,在欧美成为风行一时的生产管理方法和生产组织形式。但是,泰勒制把工人假设为只要求高工资的“经济人”,福特制也把工人看亻乍是机器和传送带的附庸,片面强调经济动因,忽视人的感情因素和社会需求,忽视管理过程中社会心理因素和人际关系的影响,因此,不能有效地激发工人的主动性和积极性。

——摘编自马克垚著《世界文明史》

材料二 20世纪七十年代初,在石油危机的冲击下,西方的企业竞争能力大为削弱,紧接着是贯穿整个70年代,弥漫于整个西方世界的严重的经济“滞胀”。与此同时,日本的经济增长速度十分惊人,使西方经济界人士猛然惊醒。80年代初,许多美国学者来到日本考察,探求日本企业成功的秘密。在日本,美国人看到日本企业从哲学的角度将企业视为一个文化实体,注意企业的社会责任和长期生存与发展。借鉴日本的企业文化,新确立的美国企业文化具有强烈的时代气息。它鼓励个人奋斗,树立个人英雄主义形象,与在社会中充分表现自我,实现自我的西方人的个人主义价值观相吻合。因此美国的企业文化理论一提出,便在西方的企业实践中得到迅速运用。

——摘编自马克垚著《世界文明史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括说明西方现代企业文化的变迁。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述20世纪二、二十年代以来西方企业文化形成和变化的原因。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料16~18世纪,英国形成了自然经济瓦解、原始资本积累和资本主义经济建立的历史巨变,重商主义走向全盛。1759年,亚当·斯密首次提出有“看不见的手”。1776年,他的《国富论》的出版是经济自由主义的理论高峰。到19世纪末期,经济自由主义登上巅峰,也开始走向极限,国内有市场失灵和社会问题,国外自由贸易政策难以为继,于20世纪初期形成重重危机。20世纪前期,英国经历两次世界大战和西方经济大危机,这是资本主义史上最严重危机的时代。英国经济政策“重返”国家干预,形成第二次大变革。20世纪70年代,英国面临的危机重重,1979年起,奉行新自由主义的保守党连续执政18年,形成了“权力与资本”的第三次结盟,重点是“重返”自由经济,即“解放市场和压缩大政府”。历史再次相似,新自由主义政策进入高潮也物极必反。工党在1997年大选中获压倒性胜利上台执政12年,提出两个政策思想:市场社会主义和第三条道路(即在国家干预与市场机制的关系中谋求新平衡)。

——摘自吴比康《变革与稳定:英国经济政策的四次重大变革》

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出近现代英国四次经济政策变革的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英国经济政策变革与政党政治的关系。

材料一 改革开放以来,中国政府实行的对外开放国策推动了外贸发展迅速。对外贸易总额由1981年的440.3亿美元、位居世界第22位,跃升到2013年的4.16万亿美元、位居世界第一位,实现了向贸易大国的跨越。近年来对外贸易对经济增长的贡献率平均达到%左右,直接和间接带动了国内1.8亿人就业。我国已经是世界上120多个国家或地区的最大贸易伙伴,成为当之无愧的“世界工厂”。我国出口商品结构不断优化,实现了从以资源性产品为主到以工业制成品为主,以劳动密集产品为主到以机电产品、高新技术产品为主的转变。进口商品方面,实现了以机械设备等为主到以能源与资源性产品为主的结构性巨变。

材料二 贸易立国是二战后日本发展经济的国策。二战后,日本政府扶植在品质和价格上具有充分国际竞争力的工业企业,积极从欧美引进新技术,消化、吸收、创新外国的先进设备和尖端技术,增强了本国产品的国际竞争力。日本政府、经营者、劳动者三者之间保持良好、协调的合作关系,促进了战后日本经济的快速发展。战后初期,日本的经济成长方式以“出口、设备投资主导型”为主;20世纪80年代以来,日本开始探索新的发展道路,逐步走上“质量经济”之路,更加重视进口,不断调整经济结构,第三产业的产值和就业比重持续上升,产品的科技含量不断提高。

——摘编自黄安《新时期中国外贸转型发展研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括二战后日本和改革开放后的中国对外贸易的相同点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析二战后日本对外贸易快速发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,分析改革开放后中国对外贸易发展的意义。