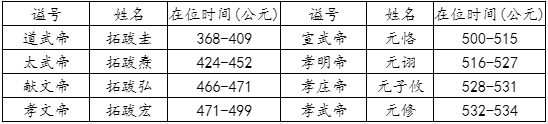

材料一 下表是部分北魏皇帝列表

材料二 北魏统治者进入中原以前,没有成文的法典;如遇案件,“皆临时决”。迁都洛旧后,孝文帝鉴于“律今不其具,奸吏用法,致有轻重,多次参与修行《太和律》,加重了不孝罪的处刑,首创了独子犯死罪可存留养亲的办法。同时经常躬自断狱,并设立司直官对适用法律和审判程序进行监督。

——摘编自张晋藩《中华法制文明史》

完成下列要求:

(1)指出材料一内容变化,这些变化分别体现了孝文帝改革的哪些措施?

(2)据材料二概括孝文帝司法改革的措施。综合上述材料,分析北魏改革的显著特点。

相似题推荐

(1)历代中央政府处理与少数民族关系时,采取了诸多措施。按照表一的分类,将下列事件填入该表。(只填写字母,每种方式填两项)

A. 征伐匈奴B. 西域都护府 C. 文成公主进藏 D. 安西都护府和北庭都护府E. 攻打突厥 F. 渤海郡王 G. 昭君出塞 H. 怀仁可汗

| 民族融合的方式 | 措施 | |

| 战争 | ||

| 机构 | ||

| 和亲 | ||

| 册封 | ||

材料一 北魏时期鲜卑族墓葬出土服饰形制演变表

| 时期 | 盛乐时期① (258—398年) | 平城时期 (398—494年) | 洛阳时期 (494—534年) |

| 北魏墓葬出土服饰形制代表 |  |  |  |

| 出土地址 | 呼和浩特鲜卑墓 | 大同深井墓 | 河南偃师染华墓 |

| 解释 | 该时期服饰多头戴风帽,上衣下裤,典型鲜卑风格。 | 多数头戴风帽,上衣下裤;个别窄袖袍衫与褒衣博带(汉服特点)并存。 | 既有南朝官服元素,又揉合鲜卑服饰款式特征。汉族墓葬也出现上衣下裤、长靴及膝现象。 |

①鲜卑拓跋部于公元258年迁居到盛乐(今内蒙古和林格尔),后建立代政权,398年迁都平城(今山西省大同)。

(2)依据材料概括北魏时期服饰发展趋势,从史料价值角度分析北魏墓葬出土文物对研究该时期社会历史的意义。

材料二 唐朝前期的一百多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。唐朝时期,汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,西北、西南等地区一些少数民族建立的政权,与唐王朝保持着友好而密切的联系,民族之间的交融进一步发展。当时的社会风气比较开放,一些妇女受过诗书、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河等活动。唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时代,书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。唐朝对外交往活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来,都城长安是一座国际性的大都市,是中外经济文化交流中心。唐朝在世界上享有很高声望,各国称中国人为“唐人”。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

(3)根据材料二并结合所学知识,简析盛唐气象出现的原因。

【推荐2】材料一 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则华夷往往存在联系。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎狄蛮夷产生了很大影响,戎狄蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展,这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化,在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液.

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)依据材料一,概括春秋战国时期民族关系的变化。并结合所学知识说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革对社会发展的积极作用。

材料一:冬十月丁未,诏曰:“朕承乾在位,十有五年。每览先王之典,经纶百氏,储畜既积,黎元永安。今富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛,致令地有遗利,民无余财,或因饥蚀以弃业,或因灾贫而流亡。仓廪不足,租调难持,而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?

——《魏书·高祖纪上》

材料二:赋役之法;每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、绝各二丈,布加五分之一。输绫、绢、绝者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。

——《旧唐书·食货志》

材料三:从三国两晋南北朝开始,江南得到开发,为经济中心南移奠定了基础。至隋唐,伴随统一与京杭大运河通航,南北经济并驾齐驱,长江流域赶上了黄河流域的水平,经济重心渐趋南移之势。唐朝中晚期开始,经济重心逐渐南移;到南宋,经济重心南移完成。北宋灭亡,南宋建立,是中国经济重心南移在时间上的分野。此后,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。

——陈霜霜《中国古代经济重心南移的原因分析》

(1)根据材料一概括孝文帝改革前面临的社会问题。

(2)根据材料二指出唐朝时期的赋役制度。

(3)根据材料三概括唐宋时期中国古代经济“南盛北衰”局面逐步确立的主要过程。