材料一 我国先民很早便重视环境卫生的治理,其源于先民天人合一的人本理念。秦至明清,政府对环境卫生立法一直都未懈怠。先秦时期,人们发明了用于排除污水的下水管道;汉代洒道的渴乌是世界上发明最早的洒水车,堪称一项杰出的发明。它们有重要的科学价值和实用性,对于推动古代环境卫生的治理具有重大意义。

——摘编自庄华峰《中国古代环境卫生的治理及其特点》等

材料二 19世纪中美两国城市化发展都十分迅速,但也随之带来了严峻的环境问题。为了创造卫生、健康的城市环境,美国一改传统放任政策,让市政官员、专业技术工程师、改革积极分子和普通市民联合起来,共同努力解决城市问题。同时,科学的城市规划成为解决城市问题新途径。同一时期,中国近代城市承继古代城市而来,其基础设施建设十分落后,难以适应城市发展的需要。城市居民在大街上随意抛弃垃圾,随地大小便的习惯,也恶化了环境卫生问题。通商口岸城市率先引进国外先进经验和技术,来解决城市环境卫生压力。但从整体上看,与同时期的欧美城市相比,近代中国城市环境治理取得的成就十分有限。

——摘编自刘敏《19世纪美国城市环境卫生问题和对策一兼与近代中国城市比较》

(1)根据材料一,概括中国古代环境卫生治理的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪中美城市环境卫生治理的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因。

相似题推荐

材料一 在英国,宗教和慈善事业息息相关,如英国教会和修道院举办的养育院就承担了重大的社会救助任务。为了明确救助的准则,1601年的《伊丽莎白济贫法》规定“各教区对居住于本教区的贫民负有救济的责任"。英国民众一贯认为“美国社会只存在贯民,不存在贫穷问题,而贫穷只是个人的懒惰和无能造成的;救济不应该是国家的责任,对困难群众、农户的保障就是统治阶级的施舍。如1601年《伊丽莎白济贫法》就规定了要安排贫困儿童去学艺,有劳动能力的人也必须送往贫民教养院”使其工作,而且不允许对其进行“院外救济”。英国在《伊丽莎白法案》中制定了相关要求,指出“用法令的方式规定济贫税由社会共同负担,用以救济无力为生的贫民,救济经费主要源于济贫税和志愿捐款,从而保证了救济经费有稳定的收入来源”。

——摘编自王冲《近代中英农村社会保障制度的历史演变特点比较分析》

材料二 明清政府除了在立法上支持农民社会保障事业,而且还注重中央和地方财政收入的调拨,鼓励民间和社会团体广泛捐赠,积极参与到社会保障事业中。对于能在救济灾荒、济贫、育幼和养老事业中有所作为的民间团体和组织,给予鼓励和奖赏,如对捐赠数额特别大者立坊牌旌表,如规模巨大的养济院、普济堂、栖流所、饭厂都得到过政府的经费支持。明清政府对待农村社会保障事业不仅强调供养,而且重视教化工作,如建立善人、善堂、善事和功过格等成为教化工作的有力工具,明清政府除了通过税收等形式增加财政收入和对社会保障的支出,而且多渠道扩大资金来源和保障资金增值,加民间劝幕、买田收租增加利息、买店面收租生息等形式。

——摘编自《中国农村社会保障制度构建》

(1)根据材料,概括英国与明清中国社会保障的相同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,说明英国与明清中国农村社会保障的各自特点。

(3)我们应当以什么样的态度对特社会保障体系?

材料一 中国古代按照贫困户的收入来源、财产状况、家庭劳动力等因素进行分类定级,对不同程度的贫困者给予不同的救济扶助……宋代以前,救助贫困人口一般以政府为主,如汉律规定国家需向“贫不能自存者”提供救助。到了宋代,国家开始注重采用经济手段,调动民间力量参与扶贫救助,如采用招商赈济、以工代赈等方式。除此之外,宋代还鼓励民间互助,动员富户救助贫户,并设立“纳票补官”制度,对参与扶贫的富户奖以荣誉称号……古人在注重临时性救助的同时,也注重系统性扶持。仍以宋代为例,政府除了在自然灾害之后开展临时性救助,还从百姓日常生产生活实际出发,制定系统性扶持办法,从财政、民政乃至军政多个层面对贫困人口进行帮扶。如每逢冬春时节,政府一般会向贫民赐钱、赐衣及赈粜,助其过冬和春耕;对于无力抚养子女的贫民,政府向其发放生育补贴;对于缺乏劳动力的家庭,政府也会免除其部分劳役。

——孙竞、张文《中国古代扶贫实践及其当代价值》

材料二 在贫困及消除贫困问题上,毛泽东提出中国共产党是消除贫困问题的坚定领导力量,全体中国人民尤其农民群众是反贫困的主导力量;工业化和现代化是实现反贫困目标的前提和基础,合作化是反贫困的基本战略。新中国成立以后,毛泽东开始指引中国农民的合作化建设,指出“全国大多数农民,为了摆脱贫困,改善生活,为了抵御灾荒,只有联合起来,向社会主义大道前进,才能达到目的”。1955年,毛泽东在《关于农业合作化问题》中提出“共同富裕”理念……后,毛泽东发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文,阐述了共同富裕的具体目标:即在几年内“使现在还存在的农村中一小部分缺粮户不再缺粮,除了专门经营经济作物的某些农户以外,统统变为余粮户或者自给户,使农村中没有了贫农,使全体农民达到中农和中农以上的生活水平”。

——黄承伟刘欣《新中国扶贫思想的形成与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国贫困救助思想并分析实行贫困救助的原因。

(2)根据材料二,概括新中国初期的反贫困思想的特点。综合材料一、二并结合所学知识,说明古今扶贫思想的现实价值。

材料一 苏格拉底说:“没有人自愿追求邪恶的东西或者他认为是邪恶的东西。宁愿为恶而不愿为善,这不是人的本性;当一个人被迫在两个恶之间选择时,没有人会在可以选择较小恶的情况下选择较大的恶。”

《孟子·公孙丑上》中提到:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。”

(1)依据材料概括苏格拉底和孟子思想的相同点,在此基础上他们各提出了什么主张?

材料二

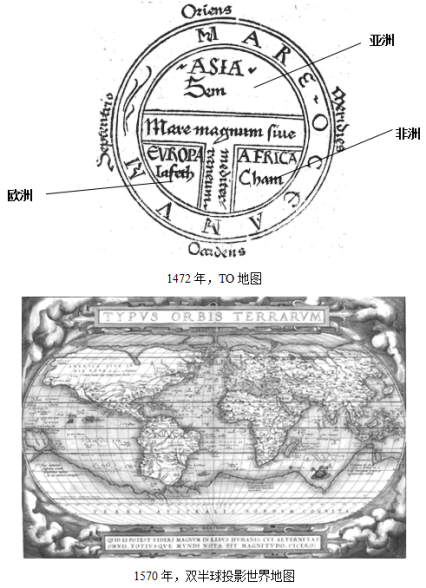

(2)世界地图是人类探索世界的反映,材料二是欧洲人绘制的世界地图。请说明:与TO地图相比,《双半球投影世界地图》有何发展,结合所学分析其发展的原因。

材料三 第八十五条 中华人民共和国公民在法律上一律平等。

第八十六条 中华人民共和国年满十八岁的公民……都有选举权和被选举权。

妇女有同男子平等的选举权和被选举权。

第八十七条 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。国家供给必需的物质上的便利,以保证公民享受这些自由。

第九十一条 中华人民共和国公民有劳动的权利。国家通过国民经济有计划的发展,逐步扩大劳动就业,改善劳动条件和工资待遇,以保证公民享受这种权利。

……

第九十三条 中华人民共和国劳动者在年老、疾病或者丧失劳动能力的时候,有获得物质帮助的权利。

……

第九十六条 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活各方面享有同男子平等的权利。

(3)根据所学判断材料三出自哪部文献,依据材料分析该文献在“人”的保障方面的特点。。