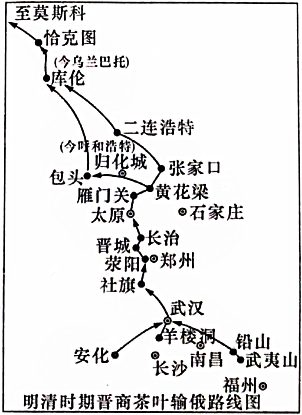

材料 崇祯十一年(1638年),俄国使臣将中国茶叶带回并献给沙皇,自此在俄国社会各阶层掀起一股饮茶之风。1689年,中俄签订了《尼布楚条约》,条约规定“一切行旅有准往来文票者,许贸易无禁”,中俄双方边境贸易交流得到进一步发展。18世纪上半叶至19世纪上半叶,茶叶逐渐成为中国输俄的关键商品。晋商依靠自身区位优势和经商传统,垄断中俄茶叶贸易,史载:“内地商民至恰克图贸易者,强半皆山西人。”19世纪中期,茶叶占中俄贸易的比重一度高达94.9%,而此后中俄一系列不平等条约使俄商获得在中国内地参与中俄茶叶贸易的权利,晋商主导中俄茶叶贸易的地位逐渐被俄商取代。

——摘编自张舒《清代万里茶道述论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代开辟万里茶道的有利条件。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清代开辟万里茶道的意义。

相似题推荐

材料一 中华民族的形成和发展经历了一个长达数千年的历史过程。在这个历史过程中,以中原族体和文化为中心,周边边疆族体和文化不断和中原文化交流汇聚,使中原文化不断丰富,族体不断壮大;中原文化和族体也不断向边疆扩散,大量的人力资源和科学技术输送到边疆,中原与边疆互相交流,不断丰富,逐渐形成和发展成为共同的中原文化和中华民族共同体。

——吴仕民《民族问题概论》

材料二 (张骞通西域后)从西方传到中国来的,就物产方面说,家畜有汗血马,植物油、苜蓿、葡萄、胡桃、蚕豆、石榴等十多种,这些物产的输入,给中国增加了新财富 。就文化方面说,有乐器乐曲的传入。

——范文澜《中国通史》第二册

材料三 回纥人的服饰在唐朝广大人民中产生了深刻影响,有一段时期,回纥衣装成为社会的流行服。中唐诗人元稹在诗中写道:“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。”

唐朝宫廷妇女喜好在脸上化装着日月形膏痣,耳上带着耳坠,这也是吐蕃妇女原有风俗。

——张岱年、季羡林《中国全史﹒中国隋唐五代习俗史》

材料四 北方奄有(统治)中夏,必行汉法,可以长久,故后魏(北魏)、辽、金历年(统治时期)最多。

——(元)许衡《鲁斋遗书》

请回答:

(1)据材料一概括中华文化和中华民族共同体形成的特点。

(2)据材料二、三概括古代少数民族在哪些方面丰富了中华文化?

(3)据材料三和所学知识,说明少数民族统治者“行汉法”的根本目的和影响。

(4)结合上述材料,谈谈从中华文明发展的历史中得到的启示。

材料一 我国是茶的故乡,《神农本草经》记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之。”《华阳国志》指出西周时茶叶成为贡品。汉朝,茶叶是佛教“坐禅”的专用滋补品。魏晋南北朝时,一些有眼光的政治家提出“以茶养廉”,以对抗当时的奢侈之风。唐宋时期,茶业昌盛,“人家不可一日无茶”,出现茶馆、茶宴、茶会,提倡客来敬茶,流行斗茶、贡茶和赐茶。清朝,曲艺进入茶馆,茶叶对外贸易发展。《本草纲目》写道:“茶苦而寒,最能降火…令人少睡有力,悦志…清头目。”中国茶文化在形成发展中,融入了儒家思想、道家和释家的哲学色泽,以雅为主,并演变为各民族的礼俗,如藏族的酥油茶、蒙古族的奶茶等,成为优秀传统文化的组成部分和独具特色的一种文化模式。

——摘编自关剑平著《茶与中国文化》等

材料二 茶叶在英国发展年表17世纪30年代,中国的茶叶被荷兰商人带到英国。在很长的时间里,茶对于英国人而言是一种极为罕见的陌生饮品。1637年,英国东印度公司首次到中国广州运茶。1652年到1667年,英国取代荷兰垄断了中国茶叶贸易,从中国大量进口茶叶到欧洲市场。1658年,伦敦《政治快报》上刊登了一则茶叶广告:极佳的中国饮品,有治疗头痛、增进食欲、补充营养等功效…18世纪初,茶叶取代丝绸成为中国出口商品的第一大宗,欧亚贸易进入“茶叶世纪”。1795年,戴维斯在《英国农工状况考察》中提到:麦芽酒太贵,牛奶也喝不起,在恶劣的天气与艰苦的条件下,唯有茶能让他们咽下干面包,茶是他们不可或缺的饮料。1799年,英国茶叶消费量达2300万磅,需求势头迅猛

——摘编自郭孟良著《中国茶史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用茶叶的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明茶叶在英国迅速发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析物种交流的积极意义。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一

元朝和明朝初年,运官米的海船叫作遮洋浅船,小一点儿的叫作钻风船(即海鳅)。这种船的航道仅限于经由长江口以北的万里长滩、黑水洋和沙门岛(今黄海和渤海区域区域)等地方,一路上并没有什么大的风险。制造这种海船的成本,还不到那些出使琉球、日本和到爪哇、笃泥(今印度尼西亚的爪哇和加里曼升)等地经商的远洋海船的十分之一。

——整理自宋应星《天工开物》

材料二

编织业原料多种多样,如竹、萁柳、芦苇、麦秸、稻草、席草、藤等。地无分南北,原料所在多有,人无分男女老少,均可从事编织。编织业实为除棉纺织之外,发展最为普遍的农民家庭手工业。

编织品物小利微,然品种繁多,用途广泛,需求量大,对农民生计大有裨益。有些农民自己种植原料。家中劳动力又多,其编织收入就会超过农业,成为家庭收入的主要来源。

——《清代前期农民的家庭手工业》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元明时期近海与远洋两类海船的区别。

(2)根据材料二归纳清代前期农民编织技术的特点。根据以上材料并结合所学知识,回答明清时期封建政府的经济政策。