材料 吕振羽,在李达同志影响下,于30年代初,投身历史研究,当时马克思主义的中国历史学尚未建立。陶希圣等人断言人类社会历史的发展没有共同规律可言,鼓吹中国历史特殊论,以反对反帝反封建的民主革命纲领。吕振羽则先后出版两本坚持用马克思主义的唯物史观研究中国的原始社会史和奴隶社会史、封建社会史的著作。抗日战争时期,日本学者宣扬中国社会历史是“静止”、“循环”和“退化”的,只有靠日本的武力征服才能为中国的进一步发展开辟道路。吕振羽发文回击,指出封建时代的中国社会发展缓慢,是由国家政权、地理环境和人口增长以及战乱、民族迁徙等特殊条件所造成的,中国封建社会是螺旋式地前进。抗战胜利以后,为了回击蒋介石的“大汉族主义”反动宣传,还中国境内各民族历史的本来面貌,合理解决国内民族问题,促进各民族团结,在付出大量精力进行民族问题调查和研究后,他出版了《中国民族简史》。

——摘编自卢钟锋《战士兼学者的光辉一生-纪念吕振羽同志百年诞辰》等

(1)根据材料并结合所学知识,评述吕振羽历史研究的价值。

(2)根据材料并结合所学知识,分析吕振羽成为马克思主义历史学家的原因。

相似题推荐

【推荐1】材料 周有光(1906- 2017). 中国著名的语言学家。被誉为“汉语拼音之父”。他提出汉语改革的“口语化、音素化和拉丁化”三原则,将其吸纳到《汉语拼音方案)中。他利用经济统计的方法来解决汉字的效用问题,推动了汉字的标准化建设。在汉语改革进程中,他认为学术具有世界性,要用国际性视角来看待问题,将汉语改革的国际化和应用的简便化思想落实到具体的改革之中。这种递进式的国际化汉字改革,提升了汉字的功能及其与时代发展的契合度,并为汉语的持续优化提供了理念指引。周有光认为应该研究现代汉字学,建立系统的、完整的汉字系统,并将研究服务于社会。

——摘编自 刘晓军《周有光的汉字改革观及其历史贡献》

(1)根据材料并结合所学知识,概括周有光汉字、汉语改革的主张。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价周有光提倡汉字、汉语改革的意义。

【推荐2】【中外历史人物评说】

材料

司马光(1019-1086),字君实,北宋陕州夏县人。7岁时始学习《左传》,“即了其大义,自是手不释书。”他用一截圆木做“警枕”。“警枕”一滚动,他便起床,开始读书。从影印的《宋司马光通鉴稿》中可见,他用的稿纸竟是废纸。庆历年间,权知韦城县事,行政一年多就得到了“政声赫然,民称之”的美誉。在此期间,他还利用政务之暇读书,写出历史论文数十篇。自此以后,他更加热爱史学,集中精力研究历史,意图从中探索历代统治者的治国得失之道。

司马光历时19年主持编撰成《资治通鉴》。其编撰过程,第一步是从浩瀚的史料中选取排比材料为“丛目”,对“丛目”要求史料齐备,时间清楚。第二步是编写“长编”,是把写丛目时编排的资料全部检出,考证异同,去伪存真之后,进行综合归纳,整理成篇。最后是删改定稿,由他自己负责,在“长编”的基础上进行删繁削冗,修辞润色,最后总其大成,完成定稿。这三个步骤,是他对历史编纂学的创造性贡献。《资治通鉴》的成书,是司马光毕生心血的结晶。

——摘编自舒大刚主编《中国历代大儒》

(1)根据材料并结合所学知识,概括司马光的优秀品质。

(2)根据材料并结合所学知识,概括司马光主持编撰《资治通鉴》的特点。

【推荐3】

材料公元前138年、公元前119年,张骞两次出使西域,奉命分别联络大月氏和乌孙以夹击匈奴,其中第一次历时13年,历经千辛万苦,同行者一百余人,仅数人返回长安。第二次出使时,有持节副使和随行人员三百余人,携带牛羊以万数,副使们分别到达大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒(今印度、巴基斯坦等国)等国。虽然联合共击匈奴的目的没有达到,但是张骞两次出使西域,传播了汉朝的情况,获得了大量西域资料,史称“张骞凿空”,“西北国始通于汉矣。”此后,汉朝取得了对匈奴作战的胜利,公元前101年,汉朝在西域置使者校尉,驻兵屯田。公元前60年,汉朝改使者校尉为西域都护。史载,西域地区“立屯于膏腴之地,列邮置于要害之路。驰命走驿,不绝于时月,商胡贩客,日款于塞下

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》等

(1)根据材料并结合所学知识,归纳张骞出使西域的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析张骞出使西域的历史意义。

材料

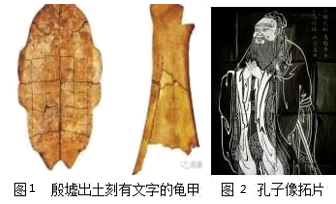

(1)史料包括文献史料、实物史料、口述史料、图像史料等。据此,指出图1、图2所属的史料类型。

(2)任选图1或图2中的一幅图片,结合所学知识,对所示文物或人物进行介绍。(要求:内容包括时空信息和历史价值,叙述逻辑清晰)

史料 | 出处 |

玄宗幸蜀,至马嵬驿,命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下,马嵬店媪收得锦勒(勒:长袜)一只,相传过客每一借玩,必须百钱,前后获利极多,媪因至富。 | (唐)李肇《唐国史补》 |

无旋地转回龙驭,到此踌躇不能去;马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处……上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见;忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间;楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子;中有一人字太真,雪肤花貌参差是。 | (唐)白居易《长恨歌》 |

| 禁军将领陈玄礼等杀了杨国忠父子之后,认为“贼本尚在”,请求再杀杨贵妃以免后患。唐玄宗无奈,与贵妃诀别,“遂缢死于佛室”,时年三十八,瘗(瘗:掩埋)于驿西道侧。 | (五代)刘昫等《旧唐书》 |

上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。"舆尸置驿庭,召玄礼等人视之"。 | (宋)司马光《资治通鉴》 |

(2)结合史实评析材料中关于杨贵妃最后归宿的两种观点。

马铃薯是世界四大主粮之一。1551年西班牙人将原产美洲的马铃薯带入欧洲。“马铃薯”最早出现在中国何处,学术界存在争议。

观点一:“东南沿海说”

史料1福建《松溪县志》记载“康熙十八年县府曾刊布文告晓谕民众种植马铃薯……菜依树生,掘取之,形有大小,略如铃子,色黑而圆味甘苦。”

史料21903年,美国人威廉在《荷据时期的台湾》一书中提到“1650年到过台湾的荷兰船长斯特儒斯曾在其日记中记载在台湾见过马铃薯。”

——摘编自何炳棣《美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响(三)》

观点二:“北京说”

史料3明万历年间,《土豆》诗:“榛实(果实)软不及,蒸根(植物根茎)旨定雌。吴沙花落子(花生),蜀国叶蹲鸱(大芋)。配茗人尤未……。”

史料4明崇祯年间,《酌中志》记载道:“斯时所尚珍味……素蔬……辽东之松子,蓟北之黄花金针,都中(北京)之山药、土豆,南都(南京)之苔菜……不可胜计也。”

——摘编自郑南《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

根据材料并结合所学知识,对两个观点所引史料进行辨析,找出观点所引史料的不足之处,并提出修改措施。