材料 中国古代私家藏书是我国古代藏书事业中的一个重要组成部分,它和官府藏书、寺观藏书、书院藏书一起构成藏书事业的整体。我国古代的私家藏书始于学术下移、百家争鸣、诸子竞说自由、社会开放的春秋战国时期。从汉到唐,私家藏书的规模及藏书家人数大幅增长。宋代,私家藏书空前发展,地域分布由北向南发展,遍布全国。私家藏书在明、清进入了鼎盛时期,较大规模的私人藏书楼就有500多座,藏书总量与官府藏书相比越来越占压倒性优势。私人藏书分布更广泛,除较集中的江浙外,西北、西南等边远地区也出现了相当可观的藏书。

——摘编自叙述淳《试论中国古代私家藏书对文化典籍传播的贡献》

(1)根据材料,概括中国古代私家藏书事业发展的原因(不得照抄原文)。

(2)结合所学知识,补充一条中国古代私家藏书事业发展的原因,并说明理由。

相似题推荐

材料一 中国传统文化精神要义,主要分为三个方面,首先是刚健有为、天人协调的精神,这是民族精神的内核,是教人们在面对苦难时要保有自强不息的精神品质。其次,在中华传统文化的核心内容中,人是中心,强调的是先做人后做事,这种思想在当前素质教育之中也是有所体现的。最后,中国传统文化精神强调的是牺牲与奉献,家是人们避风的港湾,父母之爱与民族之爱是有着异曲同工之妙的,受这种价值观的影响使得民族的向心力与凝聚力十分强大,也正是这种文化才会使得中国人心中始终怀有落叶归根、血浓于水、尊老爱幼、厚德载物的认知。

——摘编自张应杭《中国传统文化概论》

材料二 五四运动是影响中国民族传统文化精神发展的重要事件。作为传播新思想、新文化、新知识的伟大思想启蒙运动,五四运动通过继承以爱国主义为核心的民族精神坚守转化的价值根基,开启马克思主义与传统文化的对话为转化确定前进方向,以民主科学冲破封建主义思想桎梏赋予转化时代特征,推动中国共产党的诞生为转化提供领导力量,开辟中国社会发展新阶段为转化提供现实支撑,充分体现了五四时期传统文化转化的创造性。进一步深入理解和思考五四运动对传统文化创造性转化,应紧紧围绕革命性这个核心问题来深化。

——摘编自张岱年方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化精神的特点并分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四运动推动中华民族传统文化精神创造性转化的表现,并分析其背景。

材料一 20世纪,德国哲学家雅思贝尔斯把公元前8——前3世纪称作“轴心时代”。他认为,这一时期,中国、印度和希腊都产生了著名的哲人和思想家,他们对如何治理国家、人与人的关系、人类与自然界的关系等重大问题提出了许多重要见解。这个时期文化和思想上的创造,深刻影响了此后各个文明的发展。

——《中外历史纲要(下)》第6页

材料二 历史上推行乡村自治的儒者们,把乡里自治的传统一直追溯到周代。经常被引用的古籍,如《周礼·地官·族师》,“五家为比,十家为联,五人为伍,十人为联,四闾为族,八闾为联。使之相保、相受,刑罚庆赏相及、相共,以受邦职,以役国事,以相葬埋。”孟子所描述的“出入相友,守望相助,疾病相扶持”,也是后人乐于称道的。中国最早的成文乡里自治制度,是宋代陕西省蓝田县吕大钧制定的《吕氏乡约》。这个乡约的四大宗旨是使邻里乡人能“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”。它具有以下几个特点:(1)由人民公约,而不是官府命令。“由人民主动主持,人民起草法则,在中国历史上,吕氏乡约实在是破天荒第一遭。”(2)成文法则。中国农村的成训习俗向来是世代相续,口头相传,从没有见之于文字,见之于契约。而制度必需成文,才可能行之广泛。(3)以乡为单位而不是以县为单位,从小处着手,易收功效。(4)自愿加入。“其来者亦不拒,去者亦不追”。(5)民主选举。“约正一人或二人,众推正直不阿者为之。专主平决赏罚当否。直月一人,同约中不以高下、依长少轮次为之,一月一更,主约中杂事。”(6)以聚会的形式,使乡人相亲,风俗淳厚。“每月一聚,具食;每季一聚,具酒食”。(7)赏罚公开,“遇聚会,则书其善恶,行其赏罚”。用记录在案督促众人,用开除惩罚不可救药的。(8)议事民主,“若约有不便之事,共议更易。”

——据百度·百科整理

(1)根据材料一并结合具体史实,论证雅思贝尔斯关于“轴心时代”的观点。分析这一时期东西方思想巨变的共同因素。(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动《吕氏乡约》制定的因素及社会价值。

材料一 汉武帝时期在太学中以五经为教学内容,为了给纲常名教寻找依据,将鲁国编年史《春秋》作为五经之一,学生通过读经获得有关历史知识。史书成为历代太学、国子学学生的必读教材。

唐代开科取士将《左传》等史书列入考试范围。五代以后,书院出现,《史记》《汉书》《后汉书》列为书院学生的必学课程。宋代朱熹将《通鉴纲目》列为学生必读之书。当时,科举考试“每至命题考试……参以正史”。明清两代,二十一史、《通鉴》等史籍是学生必读教材。隋唐以来,出现了蒙学(儿童启蒙之学)读物,其中将简单的历史常识、古人道德气节的史实编 撰成通俗易懂的韵语,便于儿童诵读记忆。

——摘编自《中国古代历史教育特点探析》

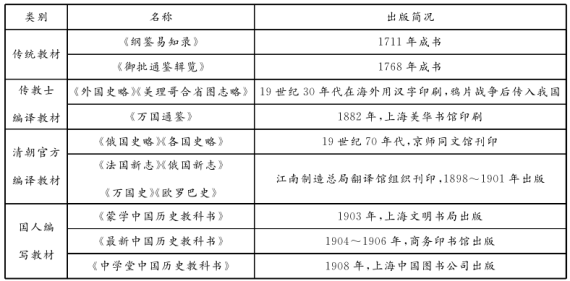

材料二

——摘编自《晚清历史教科书探究》

(1)根据材料一结合所学知识,分析古代历史教育的作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出晚清历史教材的发展趋势,并分析其历史原因。