材料 近年来,关于“中国共产党为什么能”的问题,海外学者展开了激烈的讨论与多维度的剖析。

荷兰莱顿大学中国研究中心教授彭轲:中国共产党能取得如此辉煌的执政成就,关键是“在继承列宁主义政党核心原则的基础之上,重视自我建设”。

德国联邦议院联盟党议会党团干事长曼弗雷德·格伦德:“中共是一个务实的执政党,为所有13亿人民谋福利。过去30多年,中国在经济、社会和国际舞台上取得的成就是中共执政能力的最好证明。”

德国特里尔大学教授韩博天等撰文指出,规划在中国是“制定各种公共政策的主要手段”,其特点是是“在松散的制度化基础上,在不断协商、起草、试验、评估和调整政策的过程中,重新组合各种治理方式”。

美国普渡大学教授洪朝辉:中国现行的经济制度,既不是西方教科书上所讲的社会主义的计划经济,也不是西方典型的市场经济,它是建立在中国特殊的政治制度、文化传统和社会结构之上的政治权力与经济资本杂交的混合经济。”

——摘编自高晓林黄冰琼《海外关于中国共产党治国理政智慧的认识与评析》

根据材料并结合所学知识,分析“中国共产党为什么能”的话题引发海外学者的讨论与关注的原因,并谈谈如何正确地看待这些讨论。

相似题推荐

材料一 1516世纪以来,整个世界逐渐融为一体,海洋实力的提升、海洋利益的争夺和海洋秩序的塑造也日渐成为西方强国的主要战略指向。葡萄牙和西班牙的海洋战略实质都是以开辟新航路和新土地为先导,通过对海外资源和财富进行暴力掠夺以及对海外领土实施殖民统治,实现了其成为世界性海洋强国的远景规划。英国作为一个纯粹的海洋国家,将海权视为国家兴衰的核心,在战略上既合理地发挥了其环境的优势,又充分与自身的国内基础相契合,从而在海洋时代成为世界体系的霸主。同时,作为陆地文明居于主导的国家,法国与俄国也将海洋崛起视作国家战略的关键目标,并长期拥有着强大的地区影响力。

——摘编自刘笑阳《海洋强国战略研究》

材料二 中国虽然是陆海复合国家,但政治中心在元朝以前,长期滞留于黄河中上游地区,元代以后,才移到东部(南京—北京)。独特的地缘政治环境,加上中国传统的塞防思想,造成历代统治者对海防的重要性缺乏认识。两次鸦片战争后,李鸿章根据西方海洋战略理论,提出了海疆自守策略:“唯有分别缓急,择尤为紧要之处,如直隶之大沽、北塘、山海关一带,系京畿门户,是为最要。江苏吴淞至江阴一带,系长江门户,是为次要。盖京畿为天下根本,长江为财赋奥区,但能守此最要、次要地方,其余各省海口边境略为布置,即有挫失,于大局尚无甚碍。”这标志着清政府开始了由原来单一“坚船利器”海防观念向全方位的海防观念转变,由原来被动的防御战略向主动的海防战略转变。从1880年起的十余年里,在李鸿章筹划下先后兴建了大沽、旅顺、威海等海军基地。中法战争后,各地督抚亦纷纷陈奏,掀起了海疆防御的大讨论。张之洞提出要设立北洋、南洋、闽洋、粤洋四大海军;李鸿章认为“选将储才之法,尤为至要至急”,为此要多办学堂来鼓励有识之士学习海军,并提倡去国外留学。自此以后,清政府开始明确将加强海防确立为国家安全体系的重中之重。

——摘编自郭渊《海疆危机与近代中国的国家构建》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对今天我国建设海洋强国的认识。

【推荐2】探究文献中的历史与现实问题

材料一 18﹣20世纪初,为保障本国人民的权利而颁布的部分法律

1789年 | 法国制宪议会颁布《人权宣言》,明确提出自由、平等、法治、人民主权和保护私有财产等原则。美国国会通过宪法修正案规定人民的权利 |

1804年 | 《法国民法典》肯定法律面前人人平等,保护私有财产不受侵犯 |

1912年 | 《中华民国临时约法》对保障人民权利进行了详细规定 |

1917年 | 墨西哥颁布宪法,实行八小时劳动制,确定劳工有组织工会和罢工的权利等 |

1923年 | 埃及颁布宪法承认公民自由平等的社会地位 |

材料二 联合国研究了之前的人权宣言,在各国的广泛参与下,最终起草了《世界人权宣言》。第一条内容为:“人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相待。”1949年,联合国大会以全票通过《世界人权宣言》。

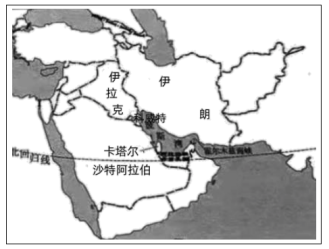

材料三 2023年3月10日,中国、沙特和伊朗三方发表《北京声明》,长期不睦、断交达七年之久的沙伊关系迅速回暖。

2021年以来,在内政外交上均陷入困境的沙伊双方出现关系缓和迹象,但多轮对话未能取得突破。在中国的积极翰旋下,双方最终在北京实现和解。沙伊和解具有重要的战略意义,它直接带动了伊朗、叙利亚与阿拉伯世界关系的缓和,和解及经贸合作的开展,无疑能够为中东国家的发展与合作开辟更大的空间和更多的渠道。中东是当代世界冲突最为集中的地区。中国的中东政策恰如习近平主席在阿拉伯国家联盟总部的讲话所言:“坚持从事情本身的是非曲直出发,坚持从中东人民根本利益出发。我们在中东不找代理人,而是劝和促谈;不搞势力范围,而是推动大家一起加入‘一带一路’朋友圈;不谋求填补‘真空’,而是编织互利共赢的合作伙伴网络。”

——摘编自《中国促成沙伊和解推动中东和平发展新潮流》《光明日报》(2023年4月5日)

(1)依据材料一并结合时代背景,从欧美和亚非拉地区中任选一个区域,阐释18﹣20世纪初上述思想在该地区发挥的作用。(2)依据材料一、二并结合所学,简述《世界人权宣言》得以全票通过的原因。

(3)结合当代世界发展的特点与主要趋势,谈谈你对中国能够成功推动沙(特)伊(朗)和解这一重大事件的看法。

材料一 中共七届二中全会前后,毛泽东洞察新中国面临的复杂国际环境,确立了对策的原则性和灵活性:只要帝国主义“不改变敌视的态度,我们就一天不给帝国主义国家在中国以合法的地位”,同时“也要同资本主义国家做生意”,提出了“另起炉灶”和“打扫干净屋子再请客”的方针。1949年6月下旬,刘少奇率团秘密出访苏联时,斯大林表示新中国成立后,将“立刻承认”并予援助。毛泽东在6月30日发表的《论人民民主专政》一文中,明确提出“一边倒”政策,昭示新中国将坚定倒向社会主义阵营一边。

——摘编自苏格《中国外交的伟大历史征程》

材料二 新中国成立之初,中国在国际舞台上广交朋友,在反对殖民统治、维护独立自主方面取得共识。恢复联合国合法席位后,中国积极参与多边进程:与东盟开启对话进程,成立上海合作组织不断深化地区合作;参与创建二十国集团,在经济上全面融入世界;构建的“金砖机制”成为不同地域、不同制度、不同模式、不同文明携手合作的范例。“大国是关键,周边是首要,发展中国家是基础,多边外交是重要舞台”成为中国对外政策的基本轮廓。

——摘编自董向荣《中国的多边外交实践与多边主义理念》

(1)根据材料一并结合所学,说明三大外交方针形成的历史背景。(2)根据材料二并结合所学,简析影响新中国多边外交实践的意义。