材料一 中国古代工匠是指具有专业技艺特长的手工业劳动者。古籍记载很多工匠来自于奴隶、罪犯刑徒。在清初废除“匠籍”制度以前,工匠都受政府户籍制度的严格限制,职业世袭,一业终生。但中国古代工匠以道德精神为中心,强调“以德为先”、“德艺兼求”,通过“心传身授”和“体知躬行”的教育过程,“尊师重教”的求学态度,陶铸了中国匠师“强力而行”的敬业奉献精神、“切磋琢磨”的精益求精精神、“不断超越”的创新改造精神和“兴利除害”的爱国为民精神,一定意义上创造了举世瞩目的古代技术文明。

——摘编自余同元《传统工匠及其现代转型界说》

材料二 德国在中世纪末期以来逐渐培育出了现代工匠精神。在工业化时期,德国工匠的技能技艺达到一个新的高度,他们追求完美和极致,在使用的材料、设计环节、生产工艺流程等各个方面都在不断完善。德国人认为各种职业对社会的贡献可能大小不同,但性质与地位没有尊卑之分。德国工匠精神的产生和传承有着深厚的文化底蕴。德国人思辨能力强,喜欢探究世界底蕴、寻求终极真理。同时,工作勤勉、遵守纪律、讲究效率、质量意识等工作观在中世纪的行会里已经形成。马丁路德的宗教改革提出的“天职观”赋予每一项世俗的工作以神圣的、宗教的、道德的意义。最后,德国的现代双元制职业教育是传承和发扬工匠精神的培育基地和摇篮。然而,仅把“工匠精神”归因于民族特性和文化基础有失偏颇,国家的管理体制、工业化以来经济和文化发展是决定“工匠精神”的更重要因素。

——摘编自钱宇虹《德国工匠精神的文化基因分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中西方工匠精神产生的不同历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括中西方工匠精神的内涵,并说明其共同的历史价值。

相似题推荐

材料一 (中国古代)官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉到某些手工业者家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。元稹《织女词》“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”可见一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传密方”的存在。这种传习,主要由手工业市场的狭小,手工业劳动者为了防止技术竞争而采取的自卫措施,手工业成品也往往因此而保证了工艺水平。但这种世代传习显然是妨碍社会生产力的发展的。

一一白寿彝主编《中国通史》第一卷

材料二 六朝古都金陵(今江苏南京)原是一个“市厘列肆,埒于二京,人杂五方”的大都会,唐代成为润州(今江苏镇江)一县。正如诗人所说:“霸气尽而江山空,皇风清而市朝改。昔时地险,实为建业主雄都;今日太平,即是江宁小邑。”连一个州的治所也不是。全国的统一.使金陵失去了长江中下游之间的枢纽作用,运河的开通,使金陵失去咽喉近代带的地理位置,缺乏经济依托的金陵地位一落千丈。而扬、润、苏、常、杭等州由于本身经济的发展和运河流经其地而成为重要的都会。

一一吴宗国《隋唐五代简史》

材料三 南雄商人以货入京,至长淮关,吏留而税之,既阅月而货不售。商人讼官,刑部议吏罪当纪过。上曰:“商人远涉江湖,将以求利,各有所向,执而留之,非人情矣。且纳课于官,彼此一耳。迟留月日而使其货不售,吏之罪也。”命杖其吏,追其俸以偿商人。

(太祖)敕中书省曰:“朕初以边戍馈饷劳民,命商人纳粟,以浙淮盐偿之,盖欲足军食而省民力也。令既数年所输甚薄,军饷不供,岂盐价太重.商人无所利而然欤?尔中书其议减盐价,俾输粟于西河、梅川,庶粮饷可给而内地之民省挽运之劳。”

——《明太祖高皇帝实录》

材料四 生之有时而用之无度,则财物力为必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之欠残也……今殴良而归之农,皆著与本,使天下各食其力,未技游食之民,转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

——贾宜《论积贮疏》

材料五 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲束,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

一一黄宗羲《明夷待记录》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识简要说明中国古代出现的手工业世代传习的原因?手工业世代传习对中国古代社会经济的发展有何影响?

(2)根据材料二指出隋唐时期金陵的地位和作用发生变化的原因有哪些?

(3)根据材料三,概括指出明太祖对商人的态度。

(4)材料四,材料五是如何看待商业的?各自的理由是什么?

【推荐2】阅读下列材料,回答问题。

材料一民间手工业在官营手工业的压制下,生存空间狭窄。他们为了生活和避免无谓的竞争,彼此之间总是对技术秘密实行封锁,甚至为保守一技之长,传子或传媳而不传女,或有女不嫁。……再加之中国封建社会周期性的社会动荡,不仅使数十年、数百年积累的社会财富毁于一旦,而且使手工业生产的主体——家族不断更换,难以长期和连续发展。还有我国的多子继承制度所造成的折产不断,致使生产资本的积累和生成规模的扩大极为缓慢。

——摘编自张九洲《中国经济史概论》

材料二薛福成在谈论轮船招商局时说,商办固然比官办好,但如果单独由民间自办,又恐商情之相轧也,则督以大员而齐其政令;恐商利之未饶也,则酌拔漕粮而弭其缺乏,所以,官督还是必要的。郑观应主张“决胜于商战”,强调“用官权以助商力所不逮,而后战本固,战力好也。”他说:“第商务之战,既应藉官为护持,而工艺之兴,尤必藉官权为振作”,“造作则借官率以兴创之”。对于采矿业,他认为,“全归商办,则土棍或至阻挠,兼倚官威,则吏役又多需索”,更必须采取“官督商办”的经营方式,“商招殷以兴工,不得有心隐漏;官稽查以征税,亦不得分外诛求”,于是“上下相维,二弊俱去”。

——摘编自宋美云等《近代天津工业与企业制度》

材料三苏俄(联)政府从新经济政策初期的被动容忍私人资本主义存在,逐渐转变为主动地适当地利用和发展一定的资本主义成分。1921年12月政府作出决定:凡雇佣工人20名以下的小企业,不论是否已被国家接管,一律归还业主或者出租。1921年——1922年,14个企业租让给外国资本家,1922年3月成立17个公私合营企业。直到1922年上半年,私营企业多达257个,到了年底,资本主义企业占了全国总数的88.5%。

——摘编自李冠乾《苏联史研究》

根据材料一,概述阻碍古代中国民间手工业发展的因素。

材料二中的思想家们提出了怎样的经营方式?并结合所学知识,分析他们提出此经营方式的理由。

材料二、三中有关经营方式的阐述有何相同点?根据材料三并结合所学知识,分析苏俄(联)政府大力发展私营企业的意义。

材料一 元朝立国后,将民间的工匠强行征调集中,单独编入户籍,称为匠户。除非官府放免,否则匠户终身为匠,子孙亦不许脱籍。明代因袭元制,将民户分为三等,即民户、军户、匠户,其中以匠户地位最低。他们必须为官府提供无偿劳役,“住坐之匠,例月上工十日”,轮班匠“以三年为班,更番赴京,输作三月”。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 由于匠户的不断反抗,明成化年间开始允许轮班匠以银代投。清朝建立后,废除了匠籍制度,将匠班银摊入地亩,匠户获得了一般民户的法律地位,结束了无端服役的历史。官营手工生产实行雇募劳动,受雇工匠由官府发给银粮,待遇较丰,劳动积极性提高,官营的生产得以长期稳定。

——摘编自史志宏《清代废除匠籍制度概述》

(1)结合材料一,概括指出元明时期匠户的特点。

(2)结合材料二和所学知识,分析清代废除匠籍制度的意义。

材料一 工业革命是人类历史上一次极其深刻的革命。由于十九世纪初其他国家工业革命的开展,急需英国供应各种机器设备,加上英国普遍使用机器,成本迅速降低。英国在国际市场上的竞争能力大大加强,成为世界市场工业品的主要供应者。许多国家在不同程度上成为英国的原料供应地和市场。经过工业革命,工厂制度建立起来了,资本主义大生产排挤了手工生产,资本主义经济关系占据绝对统治的地位。整个社会日益分裂为两大相互直接对立的阶级、工业资产阶级和工业无产阶级。人口大量涌向工业区,使城市无论在地理分布、数量、规模、类型等方面,都起了明显的变化。

——摘编自庄解忧《世界第一次工业革命的经济社会影响》

材料二 首先,第一次工业革命实际上是资本主义工业化的早期阶段,当时资本主义工业化的重点是发展轻工业,而十九世纪后半期和二十世纪初,资本主义工业化的主要任务是改造、扩大和创新重工业的各个部门,并利用重工业的雄厚力量,确立大工业在国民经济中的统治地位。其次,第一次工业革命是在以蒸汽机的发明、应用为特征的第一次技术革命的带动下进行的,但这次技术革命主要是在科学革命理论的直接指导下兴起和发展起来的。最后,在英国第一次工业革命后的一百年,称得上实现工业革命的也只有个别国家。而在第二次工业革命中,工业化浪潮从个别国家迅速扩大至北美、东欧和日本,还涌现出了一批新的、富有生.命力的工业部门,工业地区也不断向纵深地区发展。

——摘编自周友光《“第二次工业革命”浅论》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“工业革命是人类历史上一次极其深刻的革命”的具体表现并说明其影响。

(2)根据材料二,概括两次工业革命的不同之处。综合上述材料并结合所学知识,简述两次工业革命给你带来的启示。

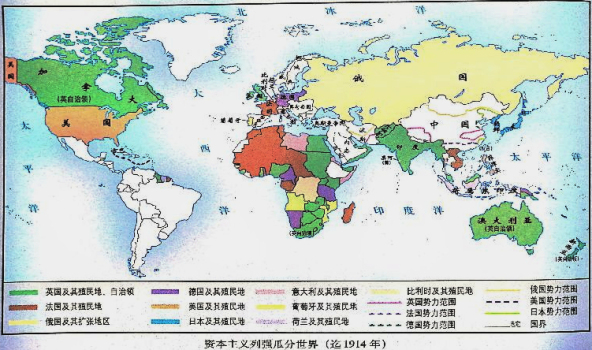

观察《资本主义列强瓜分世界示意图》,回答问题。

(1)从图中看,除日本和美国外,这一时期从事殖民活动的国家主要是洲国家;被殖民的地区主要集中在洲、洲、大洋洲和洲

(2)从图例看,这一时期资本主义列强瓜分世界主要有哪些方式?

(3)根据图中信息,你认为该地图反映的是哪一时期的世界形势?简述你的理由。

(4)结合史实,简述资本主义世界殖民体系的形成过程,简要谈谈你的认识。

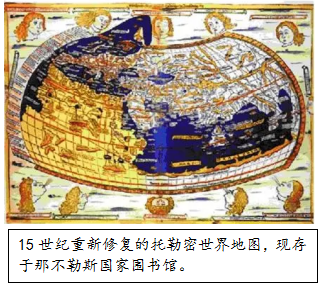

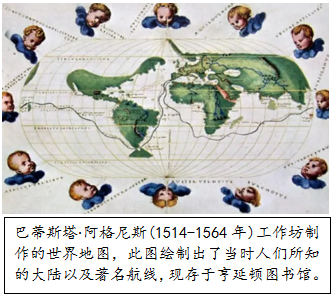

材料一

(1)以上材料属于哪种类型的史料?右侧地图可用于研究近代哪一重大史事?对比两幅不同时期绘制的世界地图,谈谈你对这一史事的认识。

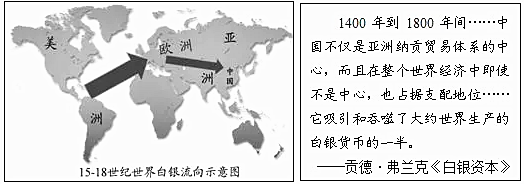

材料二

材料三

19世纪末以来,衡量一个国家工业化的重要方法是其对现代能源(即煤、石油、天然气和水力、电力而不是木材)的消耗,因为这既表示一个国家利用各种无生命能源的技术能力,也表示了其经济发展速度。

1890~1913年欧洲各主要国家的能源消耗(相当于百万吨煤)年份

| 国家 年份 | 1890年 | 1900年 | 1910年 | 1913年 |

英国 | 145 | 171 | 185 | 195 |

德国 | 71 | 112 | 158 | 187 |

法国 | 36 | 47.9 | 55 | 62.5 |

奥匈帝国 | 19.7 | 29 | 40 | 49.4 |

俄国 | 10.9 | 30 | 41 | 54 |

意大利 | 4.5 | 5 | 9.6 | 11 |

——摘编自[英]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(3)根据上述表格,概括欧洲各主要国家能源消耗的特点,并分析其原因。