材料一 19世纪上半叶,自由贸易理论在英国盛行,作为垄断特权阶层代表的东印度公司面临着尖锐的舆论指责,但也有人站出来为其辩护(如下表所示)。

| 辩护者 | 解释 |

| 英国外交使团高层(1816年访华) | 由于中国法律使外国商人在华处于一种特殊的境地,我不认为英国在印度开放贸易所产生的那些积极效果会在中国重现 |

| 英国的中国问题专家 | (东印度公司)不仅稳定而安全地为英国政府带来收入,而且向英国大众提供了足量的日常消费品 |

| 1830年,部分议员提交的报告 | 由于东印度公司常年进行诚信贸易,中国方面对西方商人在整体上都保持着良好的印象 |

| 英国商界人士 | 如果我们宣布东印度公司将不再代表英国国家,那么中方对我们的信心将大打折扣,最终受损害的将是整个外商群体的利益;政府的财政收入也会大受影响,损失很可能会转嫁到公众身上,这对英国国内的工业发展和人民福祉都不是什么好事 |

——据高昊《利益与形象:英国东印度公司在华贸易特权之争探析》整理

材料二 20世纪七八十年代,美国先后通过了《1974年贸易改革法》《1979年贸易协定法》《综合贸易和竞争力法》(1988年),宣布美国的贸易政策由“自由贸易”逐渐转变为“公平贸易”。这些法案赋予总统以动用各种手段来反对“非公平贸易”的权力,包括因贸易逆差问题、劳工权利问题、知识产权、环境保护等原因向其他国家发起报复性贸易制裁。在具体适用层面表现为,美国指认他国“不公平贸易行为”如何侵害本国利益,并据此附以相应“救济”措施。与此同时,当美国的贸易政策与国际法冲突时,美国政府公然声明法律冲突之下以美国国内法为准。对“公平贸易”政策的青睐逐渐超越党争,在美国高层政客中达成共识。

——摘编自朱洁《美国的“公平”贸易,真的公平吗?》等

(1)运用材料一的信息,说明英国部分人士认为自由贸易理论不适用于19世纪前期中英贸易的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪七八十年代美国调整贸易政策的背景,并简评美国的“公平贸易”政策。

相似题推荐

材料一 新航路开辟以前,阿拉伯和意大利商人就已在欧亚大陆之间贩运商品,主要是奢侈品——香料、丝绸等。到18世纪末,这种有限的奢侈品贸易由于新的大宗生活必需品交易的扩大而转变为大规模贸易。跨大西洋贸易的规模更是如此,因为美洲种植园生产了大量烟草、蔗糖、咖啡、、棉花及其他在欧洲销售的商品,他们还必须输入劳动力,从而出现了繁荣一时的“三角贸易”。这一时期全球性贸易的另一个重要方面是东、西欧之间的商品交换。西欧得到了种种原料,尤其是谷物。波兰、匈牙利和俄国等国得到了纺织品、武器、金属制品及殖民地商品。欧洲与亚洲的贸易比不上与南北美洲或与东欧的贸易,其主要原因是欧洲的纺织行业反对从亚洲各国进口棉纺织品,担心为支付外国棉纺织品而造成的金银流失会危及国家安全。其次的原因是,难以找到能在亚洲市场上出售的商品。直到18世纪末,欧洲发展起动力机器时才解决与亚洲贸易中的这一问题。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯(全球通史》

材料二 世界市场的总体形成,经历了从15世纪末至20世纪30年代,共计400多年的时间。

| 阶段 | 状况 | 关键词 |

| 第一阶段 | 开始形成 | 物种大交换、三角贸易、商业革命 |

| 第二阶段 | 初步发展 | 机器大工业、产业资本取代商业资本 |

| 第三阶段 | 总体形成 | 垄断资本、瓜分世界的狂潮 |

——据栾文莲《全球的脉动:马克思主义世界市场理论与经济全球化问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪相对于1500年以前世界贸易呈现的新变化。

(2)依据材料二并结合所学知识,简述世界市场形成发展的主要因素。

材料一:1860—1900年,进入国际贸易领域的商品数量成倍增加,世界上许多彼此分离的地区之间第一次出现了竞争或者说竞争更加激烈。成千上万的产业工人的生活水平开始取决于海外供应的维护状况,数以百万计的初级产品生产者的生活水平取决于世界另外一半有时出现的市场波动。早在19世纪60年代,美国的屠宰厂利用冰库作为“天然”冰箱;到1886年,冷冻车已投入常规运营。1875年,使用天然冰块和人工风扇冷冻的纽约冻肉第一次运到英国。美国和西欧生活水平的巨大提高,也给国际贸易创造新的发展机会。

——摘编自[英]H. J.哈巴库克、M. M.波斯坦主编《剑桥欧洲经济史》

材料二:1869年苏伊士运河通航,从欧洲到中国的航路缩短了四分之一,并加速轮船取代帆船的过程,使运输时间减少一半以上。1871年上海与欧洲的海底电缆建成,上海洋行可与伦敦直接通电报。按银两计算,1864年贸易总值为94865000关两,1894年增加到290203000关两。这一时期中国的出口增长仍落后于进口增长。进口商品中,生产资料仅占8%,而消费资料占90%以上;出口商品中,农业原料在1893年占15.6%,到20世纪30年代占45%左右,而制成品由56%退居到34%。

——摘编自王永起《浅析近代中国对外贸易的曲折发展与海关税率的变化(1840—1931)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析19世纪后半期国际贸易发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪后半期中国对外贸易的特点及其对中国社会产生的影响。

材料一 恰克图地理位置十分优越,距多伦、张家口等地也较近,于是恰克图成为清中后期中俄经济贸易往来的最重要枢纽。18世纪中叶,由于沙俄威胁边疆,故清朝采取罢市的方式使其被迫与清廷谈判订立条约。沙俄在东西伯利亚地区兴建了许多呢绒厂、制革厂和羊毛加工厂,恰克图边市贸易还为俄国国库填充了巨额税收。经营着“万里茶道”的晋商为及时运送茶叶等货物,不断扩充商路上的船行、车帮、驼队等运输组织。张家口在明朝时只是一个小边堡,到清朝却成为华商从事边市贸易输出输入货物的重要基地。中俄《天津条约》签订后,俄国获得了许多在华贸易的特权,特别是1903年东清铁路的全线通车,使贸易的重点转移至黑龙江地区和铁路沿线,致使商品赴欧洲的运输时限大为缩短。至此恰克图市场丧失了中俄贸易的中心地位,并逐步走向衰落。

——摘编自史军伟《试论清代中俄恰克图边市贸易》

材料二 近代以来,徽州茶叶和福建茶叶都面临着严峻挑战。徽商具有“贾而好儒”的特征,在商业活动中往往是重义轻利,南宋大儒朱熹曾在福建生活讲学多年,其思想对福建商人也产生了一定的影响。在近代徽州茶商和福建茶商的经营活动中,家族传承的经营模式屡见不鲜。明清时期,广州地区的外销茶贸易几乎为福建茶商和徽州茶商所垄断。五口通商以后,徽州和福建地区茶叶出口贸易迅速发展。徽州茶商往往在本地进行茶叶的收购和加工活动,依靠长江和京杭运河两大水系,然后运往上海或广州进而销售到国外,销售的产品多为精装绿茶。而福建茶种类丰富,以红茶、绿茶和砖茶为主,就地销售给山西茶商,再由他们北运至恰克图等地销售,产茶地与贸易地之间的距离遥远,给茶叶的外销造成了极大不便,尤其“自粤逆窜扰两楚,金陵道梗,商贩不行,佣工失业。”

——摘编自楚子轩《近代福建茶商与徽州茶商比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代中俄恰克图贸易的历史地位,并分析其衰落的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳福建茶商与徽州茶商的相同点。综合上述材料,谈谈中国对外贸易给你带来的启示。

| 1875年 | 王韬撰《瀛埃杂志》,介绍上海洋行的星期日休息制度:“七日礼拜为安息期……是日,西国行铺停止贸易。” |

| 1882年 | 福州船政学堂规定,学堂的四个班中,受教于洋教习的一个班享受星期日休息;其余受教于华人教习的三个班,每月朔、望、初七、二十三各休一天。 |

| 1897年 | 宁波中西学堂规定:“凡遇礼拜日,则停止讲读,但不得任意闲游。” |

| 1902年 | 清政府颁布《钦定中学堂章程》《钦定高等学堂章程》,规定全国中等、高等学堂一律实行星期休息制度。 |

| 1906年 | 清政府中央各部相继实行星期日公休制度。 |

| 1908年 | 各地设立地方自治机构,其中成都自治局办公条例规定:“星期日休息”。 |

| 1911年夏 | 清政府中最守旧的吏部与礼部,实行星期日公休制度。 |

| 1929年 | 清末民初,大多数的工厂多实行变相的“星期休息”,即工人两星期左右可享有一天假期。国民政府颁布《工厂法》,星期日休息作为工人的一项基本权利获得了法律层面的保护。 |

| 1994年 | 国务院确立“大礼拜”和“小礼拜”,实行“单双轮流休息”制度。 |

| 1995年 | 中国开始实行双休日制度。 |

——摘编自李长莉等著《中国近代社会生活史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述近代星期日公休现象出现的时代背景及其影响。(2)根据材料并结合所学知识,评述民国至现代星期日公休制度的发展历程。

材料一:从19 世纪20年代到20世纪40年代中期,美国实行了世所罕见的高关税保护主义政策,正如托马斯·K.麦格劳写到的,“在长达一个多世纪的时间里·…美国国会中那些旨在保护美国新兴产业、成长期工业以及弱小工业的政治势力常常获得胜利。因此美国经济是在30%进口关税的铜墙铁壁的保护中步入成年期的”。美国经济在1894 年就崛起了,但其高关税保护主义却又继续实行了四五十年,只是在其工农业帝国的稳固地位无法被其他国家所撼动的时候,也就是在第二次世界大战结束后,美国才改变了高关税政策。

——摘编自张学博《英美历史上的贸易保护主义》

材料二:二战后,美国倡导世界贸易自由化。在美国推动下,23个国家于1947年10月签订了“关税及贸易总协定”。关贸总协定的序言明确规定其宗旨是:缔约各国政府认为,在处理它们的贸易和经济事务的关系方面,应以提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的巨大持续增长、扩大世界资源的充分利用以及发展商品生产与交换为目的。各缔约国应通过达成互惠互利协议,大幅度地削减关税和其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇等措施,以对上述目的做出贡献。

——摘编自高德步《世界经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国从19世纪20年代到20世纪40年代中期实行高关税保护主义政策的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括美国在二战后倡导世界贸易自由化的表现和影响。

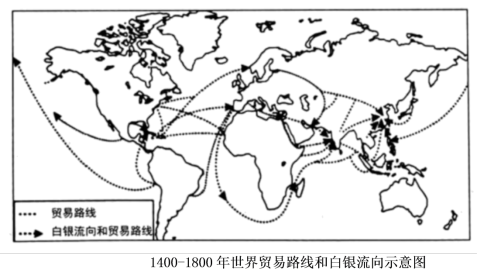

材料一

——据贡德弗兰克《白银资本》

材料二 共建“一带一路”,坚持“大家的事大家商量着办”,强调平等参与、充分协商,以平等自愿为基础,通过充分对话沟通找到认识的相通点、参与合作的交汇点、共同发展的着力点。各方都是平等的参与者、建设者和贡献者,也是责任和风险的共同担当者。兼顾合作方利益和关切,寻求利益契合点和合作最大公约数,使合作成果福及双方、惠泽各方。共建“一带一路”不是“你输我赢”或“你赢我输”的零和博弈,而是双赢、多赢、共赢。

——摘编自《共建“一带一路”倡议:进展、贡献与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时贸易的特点。

(2)根据材料二、指出“一带一路”秉持的原则。综合上述材料,总结世界商贸活动中应该遵循的正确价值观。