材料一 《礼记礼运》是战国末年、秦汉之际儒家学者假托孔子之名的思想集合。其用精炼的语言描绘了一个理想的“大同”社会:“天下为公,选贤与(举)能,讲信修睦”,人们不仅仅奉养自己的父母,也不仅仅抚育自己的子女,“使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养”,男子有职分、女子有归宿,物尽其用、人尽其力,“是故谋闭(杜绝)而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。”

——据《礼记礼运》等

材料二 “理想国”一词出自古希腊哲学家柏拉图(公元前427—前347年)的经典著作《理想国》。为了维护奴隶主贵族统治,柏拉图提出了一套政治方案。在理想国中,男女平等,国民中出类拔萃者被选出来。理想国居民分为三个等级:哲学家王、军人和生产者,他们的德性分别是智慧、勇敢和节制。这三部分人各安其位、各任其事,就会实现正义和国家和谐。柏拉图指出,众人虽非一土所生,彼此都是兄弟,但是神工在铸造他们的时候,在有些人身上加入了黄金,在有些人身上加入了白银,在有些人身上则加入了铁和铜。

——据柏拉图《理想国》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括经典中所描绘的“大同”社会和“理想国”的异同并分析其不同的原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,从文化传承的角度,说明两种社会构想共同的历史价值。

相似题推荐

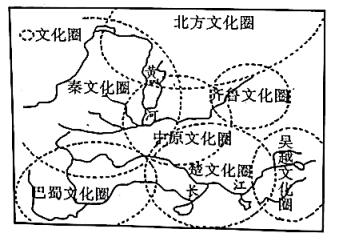

材料一:春秋战国时期是一个大变革的时代,各种思想相互激荡,是中华文化圈的集中创制时期,其主流文化对后世产生了深远的影响。

春秋战国时期的文化圈分布图

——摘自冯天瑜、杨华《中国文化史》

材料二:中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育出和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想,道法自然、天人合一的思想等可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益借鉴。

——摘编自《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》

(1)根据材料一,概括指出春秋战国时期中华文化圈的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,指出材料一中齐鲁文化圈的主流思想理念并对其进行阐释。

材料一 从孔子创立儒家的过程看,孔子的学说实际上是通过对夏、商、周三代文化的“因”和“损益”而形成的思想体系,既继承和延续了原初的文化,又有所变化和发展,因而具有承先启后、继往开来的特性。儒家学说推行的安家邦和忠孝之道的理念,不仅得到统治者的支持,在普通百姓眼里,也契合了长期以来坚固的血练心理和社会道德上的满足。这种积极、有为的思想立足现实,为此,后世儒家主动吸收其他学派合理的思想,也使儒学得到不断的丰富和发展。

——摘编自乐爱国《儒家文化与中国古代科技》

材料二 宋代理学在新的哲学基础上重建了传统的礼治秩序。理学家在人伦关系中强制注入以“理”为依据的尊卑名分,使“礼”的权威性、普遍性和必然性在更高的层次上得到瑞认。理学家“明天理,灭人欲”的说教,无疑是对个体独立、自由的严重束缚。在君主专制不断加强的明清时代,理字的负面影响尤为明显。不过,理争在道德自觉的基础上努力塑造理想人格,也不乏积极意义,中华民族塑成独特的文化性格-重气节、重道德、富有社会责任感和使命感,显然受到了理学的深刻影响。

——摘编自王家范、张耕华等《大学中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括儒学成为古代中国封建社会主流文化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋明理学的影响。

材料一 据《周礼》记载,周王室为保证夏天有冰块使用,专门成立了“冰政”这一机构,其负责人称“凌人”。每年大寒季节,他们就监督奴隶、庶民到水质好的地方凿采冰块,再将冰块藏到预先准备好的冰窖里。大约到唐朝末期,人们为生产火药开采了大量硝石,并偶然发现,硝石溶于水时会吸收大量的热,能使周围的水降温直至结冰。溶于水的硝石还可以用蒸发结晶法等手段提取出来重复使用,但硝石提纯极其困难,且要耗费大量人工,故制冰成本仍然十分高昂。

——摘编自宋衍昌《实现制冰自由,究竟靠什么黑科技?》

材料二 《钦定大清会典则例》记载了北京城主要冰窖的分布和储量。民国时期,民办冰窖显著增多,各大酒楼、饭庄往往和民营冰窖建立了较为稳定的供应关系,走街串巷贩卖鱼虾的小贩也经常在担子中放块冰以保鲜。中华人民共和国成立后,北京城区周边又修建了一批冰窖,民营冰窖也通过公私合营逐步收归国有。但冰窖收储的天然冰取自于河湖池塘,难免受到污染,人吃了天然冰制作的食品后容易罹患肠胃传染病。随着现代制冰厂特别是冰箱、冷柜、空调等制冷设备的出现和普及,冰窖很快衰落,到20世纪80年代,北京的冰窖已基本停用,少数明清遗留下来的老冰窖被定为文物保护单位。

——摘编自刘林智《冰窖旧事:老北京的消夏记忆与历史遗存》

材料三 2020年9月,中国提出“双碳”目标,作出应对全球气候变化的大国承诺。2022年年初,北京冬奥会应用的跨临界二氧化碳制冰、造雪技术首次在冬奥史上用二氧化碳替代了对臭氧层存在危害的氟利昂系统。习近平总书记对此评价说:“国家速滑馆二氧化碳制冰技术世界领先,实现了低碳化、零排放。”

——摘编自王静宇、吕可欣等《张信荣:以碳制冰,变废为宝—绿色能源的领跑者》

(1)根据材料一并结合所学知识,解释唐末制冰技术取得突破的有利条件,并简要评价这一技术突破。(2)根据材料一、二、概括中国历史上“冰窖”的发展趋势,并结合所学知识简析影响“冰窖”发展的因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对技术进步与生活变迁的认识。

材料一 古希腊人在从事商品经济的过程中需要与外界不断地交流,这要求人们具有较强的对外交往能力。一般说来,古希腊人对外交往能力越强,其理性越发达。苏格拉底认为知识本身就是理性,普遍意义的知识即为普遍的理性。在教育上正是由于知识是理性的、普遍的真理,因而传授理性知识应成为教育教学的最高目的。公民的理性培养可以通过参与城邦的公共生活,如公民大会、公民法庭、剧院、市政广场等获得相关的教育和知识。

—摘编自张斌贤《外国教育史》等

材料二 西欧中世纪早期的教育主要在修道院里进行。学生进入学校后,就像修道士在修道院中一样,必须讲拉丁语。在学习文化和阅读的同时,学生还要学会唱歌,这是为了参加圣事时能够准确地唱诗。进一步的文化学习是阅读古罗马诗人维吉尔人的史诗和一些基督教诗人的诗歌。修道院学校也像古希腊那样教授修辞学,但并不注重演说技巧的训练,主要是学习写作,如撰写修道院日志、法律文书等。代数仍旧使用古希腊和罗马的著作。音乐主要是学习古希腊的音乐理论。代数、几何和天文在修道院学校中很重要,因为它们可用来计算基督教中那些日期不确定的节日。

—摘编自王挺之《欧洲中世纪的教育》

(1)根据材料一,指出古希腊教育思想最显著的特征,并结合所学知识分析这一特征形成的原因。

(2)根据材料二,概括欧洲修道院学校教育的特点,并结合所学知识分析其文化影响。

材料一 我的同伴们……你们被赋予了一种天性,并且拥有一种无可估量的尊严和了不起的命运,让地球上所有的生物都服从于你的统治和命令,在河里、在海中、在天堂让道德成为我们的首要目标。

——G.马内蒂《论人的尊严和优越》,1453年

材料二 第二十一条所以那些宣讲赎罪票者,说教皇的赎罪票能使人免除各种惩罚,而且得救,乃是犯了错误。

第三十六条每一个基督教徒,只要感觉到自己真诚悔罪,也同样可以得到赦罪或全部免罚。

——马丁路德《九十五条论纲》,1517年

材料三 当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了;如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也不存在了。如果是同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一个机关行使这三种权力,即制定法律、执行公共决议和裁判稻人犯罪或争讼权,则一切都完了。

——孟德斯鸠《论法的精神》,1748年

(1)根据上述材料,分别概括马内蒂、马丁路德、孟德斯鸠的主张。(2)根据上述材料并结合所学知识,指出近代欧洲思想解放运动的影响。

材料一 中古早期的动乱在毁坏物质财富的同时,也严重破坏文化。这时的教育和文化知识为人数不多的教士所垄断。教会学校教授的内容是源自古典文化的“七艺”,但教会并不热衰于在学理上和精神上理解古典文化,学术活动集中在为读通《圣经》而进行的烦琐考证上。当时的哲学和神学是二位一体,完全脱离实际经验,被称为“经院哲学”,许多哲学家沉迷在炼金术和星象学之中。建筑方面盛行哥特式教堂建筑物,高耸入云的教堂尖塔和透过彩色玻璃从高处射进教堂内部的阳光象征着教徒期望接近上帝并最终进入天堂的愿望。

———摘编自齐世荣、吴于廑《世界史古代史编上》

材料二 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度,16世纪末耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界黑上处于领先地位,中西方之间的对话处在相对平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同",他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。

———摘编自褚冉冉(儒学的西传:历史和现状》等

西学东渐不仅直接影响着近代中国的思想文化、近代的自然科学和社会科学,也填补了许多中国文化中原来没有的元素。自然科学中的声、光、电、医学等科学技术随着西学东渐逐渐融入中国文化当中,并且通过具有先进思想的国人的学习与研究,中国本地的近代科学也开始形成并且逐步发展。不仅如此,关于近代科学的分类也渐次趋向专门化,形成比较系统的领域。近代的中国随着西学东渐发生着改变,新式的思想和研究方法改变了中国古老的思想文化领域,新领域的开拓和新科学的建立极大地丰富和发展了中国文化的结构。

——摘编自王含含《“西学东渐”影响下的中国传统文化的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中古早期欧洲文化的特点,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评东西方之间的思想文化交流。