材料 雷锋(1940-1962),1956年参加工作,1960年光荣入党。他以助人为乐的朴素行动,用一个大写的“爱”字,回答了“怎样做人,为谁活着”这个根本问题,赋予了自己22年生命以无限的长度。雷锋的所作所为绝不是个人欲望的简单表现,而是从他所处的历史潮流中产生的。雷锋雷锋的思想所抵达的高度,也正是新中国亿万人民精神世界与精神风采的集中体现和典型表达。正因如此,雷锋精神的崇高乃是“国民精神所发的火花”,这火花“同时也是引导国民精神前进的灯火”。

根据材料并结合所学知识,提炼雷锋精神的内涵,围绕“雷锋精神”,任选角度,自拟论题。并结合史实予以阐释。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,论述充分,表述清晰。)

相似题推荐

材料一

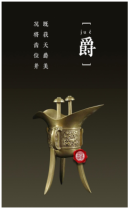

上图均为古代饮酒器具,周朝时,对青铜酒具作了明确的规定:一升曰爵,二升曰觚,三升曰觶,四升曰角,五升曰散,六升曰壶。这种青铜酒具的格式和规格一直沿袭到清代。

(1)根据上述图片和文字材料及所学知识,解读相关历史信息。

材料二 中国的酒习俗无处不在。春节贺岁、清明祭祖、端午避邪、中秋赏月、重阳登山、婚嫁喜庆、新人交杯、生子满月、商贾开业、送别壮行、凯旋庆功,酒酒香无处不芬芳。诗酒言情,言悲、言别、言愁、言乐、言物,意与象、人与物、愁与怨、爱与恨,都装在一壶酒中……

唐诗中关于酒的称谓繁多,有醇(清酒)、醪(浊酒)、醴(甜酒)、圣(苦酒)、醍(红酒)、醴(白酒);有绿蚁、浮蚁、烧酒、壶浆;有菊花酒、葡萄酒、黄花酒等不胜枚举。酒的词汇更是数不胜数。有酒力、酒醒、酒酣、酒兴;酒旗、酒舫、酒楼、酒肆;独酌、对饮、浅酌、痛饮;从另一个侧面衬托出唐代酒文化底蕴的深厚。

自从有了酒,酒器便产生了。到后来酒器也不单纯只是盛酒的器皿,而是各种艺术的综合体。按功能可分为盛储器、温煮器、斟灌器、饮用器、娱酒器等。

饮酒也很有讲究。唐诗中描写的饮酒一般遵循一定顺序,首先是“饮”:如元稹的《三泉驿》:“劝君满盏君莫辞,别后无人共君醉”。其次是“醺”(微醉)如韦承庆的《江楼》:“独酌芳春酒,登楼已半醺”;在“饮、醺、酣、醒、醒、酗、醉”中,让人不仅看到一幅幅栩栩如生的饮酒场景,更有诗情画意的表达。

(2)根据材料二和所学知识,概述唐诗中酒文化的基本要素和酒的文化内涵。

材料三 1915年,茅台酒在美国巴拿马万国博览会上夺得金奖后,名声与身价陡增。但也引来了“成裕”、“荣和”两家烧酒作坊为奖牌之争打起了官司。当初,送酒参展,国内农工部未加区别,一概以“茅台造酒公司”名义送出,统称“茅台酒”。获奖后金牌归谁,两家都倾全力相争。1918年,贵州省公署对这场打了3年有余的官司进行调查,于民国10年(1921年)由贵州省公署下文调处,省长刘显世签文:“仁怀县知事覃光銮,呈一件巴拿马赛会茅酒系荣和,成裕两户选项呈,获奖一份,难以分给,请核事由。呈悉此案出品该县,当日微集呈省时原系一造酒公司名义故,奖凭奖牌仅有一份,据呈各节虽属实情,但当日既未分别两户,且此项奖亦无从再领,应由该知事发交县商会事务所领收陈列,勿庸发给造酒之户,以免争执,而留纪念至荣和成裕,两户俱系曾经得奖之人,嗣后该两户售货仿单商标均可模印奖品以增荣誉,不必专以收执为贵也,仰既转仿遵照此令。”才结束了这场获奖讼案。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价贵州省地方政府处理“成裕”、“荣和”两家烧酒作坊奖牌之争的措施。

材料一 诸子学说兴起和春秋战国时期文化转型的根本原因在于礼乐文化的失范,即礼乐文化丧失了它应有的社会和文化功能,它已不再适应这个变化了的社会。诸子百家的思想文化则正是在重重社会危机和文化危机下,围绕着解决上述问题而展开的思考和理论探索。儒家从历史文献的经验中去找寻解决问题的方法,也可以说儒家注重对历史文化的继承与吸收。道家从“天”和“自然”的规律中去找寻社会和人生的规律,他们一方面说要“绝圣弃智”“绝仁弃义”,弃绝一切人为的造作,另一方面又倡导“道法自然”“无为”……墨家以宗教的热情和绝对平等的观念提出理论并躬行实践。

——摘编自潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二 在传统意义上,中国历史就是集权的历史。“假设没有这样的中央集权,我们大多数的祖先都已不能生存,遑论(谈不上)及我们后代”。因为地理与统治的封闭性,中国形成一种独特的文化体系:正如黑格尔所说,中国是世界的“例外”。这种封闭性不仅令中国文化自成一统,也使历史在中国形成独特的样式。这种“中国特色”的历史不仅以宫廷权谋为主流,而且缺乏整个人类世界的历史背景,似乎中国完全独立于世界而存在,从大历史的视界来看,这种历史算不得真正的历史,而只是“中国志”而已,因为它完全是停留在中国视野内的一种“地方志”写作。

——摘编自杜君立《历史的细节》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括春秋战国时期儒、道、法、墨解决危机方法的特点,并指出其体现的共同点。

(2)提炼材料二所陈述的核心观点,并根据所学知识进行阐述。

材料一 英国文学作品在15世纪到17世纪的创作中,中国人物形象是正面的。1599年,理查德发表了《航海全书》,对中国的税收、政府机构、农业经济等进行了介绍,还对科举制度进行全面阐述研究。1657年,威廉·坦普尔创作《论英雄的美德》,重点介绍了孔子及其思想,将孔子的哲人形象在西方进行宣传,使孔子在西方成为大众人物。17世纪后,中国的茶叶和丝绸、瓷器等传入英国,英国兴起了中国风,英国的普通建筑也采用中国园林建筑的样式进行构建。到了18世纪,依然有格尔斯密的《世界公民》表述了对中国文明的赞扬,称赞中国有非常完善的道德和法律制度。

——摘编自王爽《近代英美文学作品的中国形象变迁》

材料二 1795年,斯当东出版了《英使谒见乾隆记》。他以马嘎尔尼使团在华经历为“根据”,向欧洲展示了一个“几百年或上千年都没有进步”的“泥足巨人”的形象。中国“商人欺骗,农民偷盗,官吏敲诈勒索他人钱财”,“他们禁闭妇女、残杀婴儿、残酷、胆怯、肮脏,对技术与科学一窍不通”。

1873年,沙俄政客巴枯宁首次提到“黄祸论”,他相信反基督势力必将从亚洲出现,宣称中国是“来自东方的巨大危险”。1895年,德国皇帝威廉二世开始在公开场合提出“黄祸”说法,认为“一旦千百万中国人意识到自己的力量时,将给西方文明带来灾难和毁灭”。在“黄祸”声中,美国、加拿大、澳大利亚、东南亚等地,掀起了一波又一波排华浪潮。

——整理自马建标《冷观近代西方“黄祸论”》

(1)据材料一和所学知识概括16—18世纪欧洲“中国热”出现的背景。

(2)根据材料一、二指出中国在西方的形象变化并分析其原因?

(3)综合上述材料,谈谈你对中国在西方形象演变的认识。