材料一 宋代到清代,中国各地都发展出一定规模的票号、钱庄。清代中期后,山西票号几乎开满了国内各省。鸦片战争后,上海为代表的口岸城市,开始兴起钱庄。为了拓展在中国的国际贸易业务,外国商人将现代银行业引入中国,最早的就是一家英资背景的银行丽如银行。之后,英国等欧洲国家以及美国、日本的银行纷纷在中国设立分行。经过市场洗牌,到19世纪末,9家外资银行在中国的通商口岸设立了45家分支机构。

——摘编自吴景平《中国近代金融史十讲》

材料二 近代中国银行业在1927-1937年“黄金时代”的发展,带来的成果包括存款业务猛增到了45.5亿元,大大超过了外资银行的该业务量(5.11亿元),占据了总发钞额的87%。近代中国银行业为当时的民族工业提供了稳定的资金支持。比如,棉纺织业就获得了压倒性优势的贷款支持,面粉业、丝绸业也获益显著。近代中国银行业在那段时期的快速发展,对于当时国家的救亡图存起到了十分重要的意义。抗战结束后,国民政府在金融领域的干预更甚,屡屡违反金融市场规律,滥发货币,从根本上葬送了人民对于该政府的信任,最终导致国民政府金融业的崩溃。

——摘编自[美]程麟荪《中国近代的银行业》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代到清代金融业得以发展的根本原因,并概括近代在华外资银行发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳国民政府统治前期银行业发展“起到了十分重要的意义”的主要表现。

相似题推荐

材料一 中国是世界茶叶原产地,茶叶外销有据可查的最早史料可追溯到南北朝时期。民国出版的《茶叶产销》一书提到:“五世纪后期,土耳其人至蒙古边境,以物易茶,首肇其端。”其后日本、朝鲜、南洋等周边国家虽从中国进口茶叶,但数量还很有限。16世纪中国茶传入西方,亚洲市场变得微不足道,美洲、大洋洲、非洲市场均由荷兰、英国转口输入茶叶。输入茶叶的国家,17世纪主要有葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、俄国等国,18世纪输入茶叶的国家则增加了法国、普鲁士、丹麦、瑞典、美国、匈牙利、意大利等。19世纪英国独霸茶叶外销市场。茶叶初入欧洲市场被人视为稀罕的舶来品,“茶价异常昂贵”,18世纪上半叶1磅茶要17先令半,18世纪50年代仅8先令。1790年茶价为每磅3先令7便士,1810年减为2先令。清代前茶叶出口以江南茶和绿茶为主,清代以后外销茶产区包括苏、浙、赣、皖、粤、闽、滇、湘、鄂九省。最先出口的是武夷红茶,旋绿茶压倒红茶,18世纪后半期起出口又以红茶为主,至此奠定了我国外销茶区及茶类的基本框架。

——摘编自陶德臣《简论中国古代茶叶对外贸易的特点》

材料二 自古以来中国茶叶生产都是分散的小规模农户生产经营管理模式,地处偏远山区且交通不便,再加上茶叶作为副业不受重视,采摘之后的烘焙和包装环节也很落后。而对于印度来说,采用大茶园生产经营模式,实行的是公司化规模经营管理。随着英、美茶叶传统市场的衰退,英国在1886年之后开始大量减少从中国输入茶叶而转向茶叶贸易迅速发展的印度,并将中国茶叶市场的控制权交由俄国商人接管,俄国先后超过美、英在中国茶叶输出中的比重成为中国茶叶输出的主要市场。近代以来中国国家主权丧失,在此情况下各地政府针对茶叶在国内异地流动及管理要求缴纳各种苛捐杂税,结果导致茶农和各级茶商不堪重负,茶叶对外贸易逐渐萎缩。党的十八大以来,借助“一带一路”倡议的历史性机遇,依托大企业、大品牌的综合实力,把中国传统的饮茶习俗标准化、规模化和品牌化,从出口茶叶原材料向出口茶叶新时尚、新生活模式转变。依托“公司+农户”的模式,中国茶叶产业既可以精准扶贫,更能提升中国人的生活水平和生活品位。

——摘编自李玉梅《中国茶叶对外贸易动态比较优势研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶叶对外贸易的特点,并说明其繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代中国茶叶对外贸易的主要变化。

材料一 宋代是海外贸易得到空前发展的时期。较之前代,宋代港口广泛分布于北起京东路、南至海南岛的广大区域,数量有了明显增长。当时的贸易范围已远至红海沿岸及非洲东海岸。不但进出口的商品种类增加,而且贸易额也有所扩大,一个海商一次贩运的货物价值高达数十万贯。政府对海外贸易采取了鼓励支持的态度,“江海求利,以资国用”。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二 明朝洪武三年(1370)政府实行闭关自守政策,禁止商船出海贸易,海上丝绸之路一度中断。郑和下西洋以后,海禁屡开屡禁。总的来看,明清政府对海外贸易的态度越来越保守。不过随着西方殖民主义的入侵,形成一些新的航路,如通过马尼拉至拉丁美洲的航线便是这个时期由西班牙开辟的。

——摘编自蓝勇《中国历史地理学》

(1)根据材料一概括宋代海外贸易空前发展的表现,并结合所学知识简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出在对外方面,明清政府的政策和同时期西方国家的不同之处。

材料一 罗马帝国的纺织品贸易是其国内外贸易的重要内容。罗马帝国对中国丝的需求促进了丝路西段贸易发展,使得叙利亚的一些城市的丝织加工业得到迅速发展。除了进口中国丝之外,罗马帝国也从巴比伦尼亚、伊朗地区获得纺织品、地毯、刺绣等织品。罗马帝国对丝路西段交通的修缮,确保了贸易所需基础设施的完备……罗马帝国时期,东西方贸易迅速发展。丝绸之路西段在东西方贸易中发挥了重要作用,有力地推动了古代的东西方物质文化的交往,在人类文明交往历史中,具有重要而深远的意义。

——摘编自高克冰《罗马帝国时期丝绸之路西段贸易的发展》

材料二 早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。随着欧洲人越来越广泛深入地融入和利用既存的经济贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——摘编自弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》等

材料三 冷战结束后,随着通信、运输物流等技术进步以及各国贸易政策调整,全球经济一体化迅速推进。跨国公司主导的国际生产分工使得国际贸易的原因、形式和地理分布都发生了巨大的变化;发展中国家积极参与国际分工,强有力的推进市场化和国际化改革,成为贸易大国和国际收支顺差国,迅速的融入国际经济体系,而欧美等发达国家则在经历或面临经济发展缓慢、债务危机和国际收支赤字等困境。世界各国经济间的相互依存和竞争也因此进入一个前所未有的、全新的境界。

——摘编自何敏《国际贸易的全球治理与中国的贡献》

(1)根据材料一,概括罗马帝国时期丝绸之路发展的原因。结合所学列举两例罗马帝国与中国文化交流的史实。(2)根据材料二,结合所学,概括16世纪前后,世界贸易发生的变化,简析16—18世纪,推动欧洲成为“世界经济贸易中心”的主要因素。

(3)根据材料三,结合所学,概括冷战结束以来世界贸易发展的原因。简述21世纪以来,世界经济发展的态势。

材料证券化技术最早出现在1262年的威尼斯。那时,意大利的城邦国家由于战争的开支不断上升,而王权又受到公民一定的约束,不能随意向老百姓加税,必须拿未来的政府税收做抵押向民间借债。为保证债券的信用,必然要求对王权进行约束,这又促进了民主与法制的发展。

随着中世纪后期西欧商业的快速发展,跨地区的贸易上升极快,催生了商业银行的产生和商业信用票据的出现。在殖民扩张活动中,英国的冒险家为解决资金问题和分散风险,通过民间参股融资的方式,建立起“股份有限责任公司”,并发展起了股票市场。这不仅保证商人有其独立经营海洋贸易的空间,也为英国后来的工业革命做好了公司组织形式上的准备。在金融体系支撑下的海洋贸易在很大程度上改变了英国的政治势力格局,新兴的富有商人为17世纪进一步制度变革的主力军。

——陈志武《金融的逻辑》

根据材料概括证券化技术最早出现在威尼斯的原因。并以英国为例说明金融制度创新对西方发展的影响。

材料一 明清时期,人口明显增长,耕地严重不足。自明中叶起,玉米、番薯、马铃薯等高产作物自海外传入中国,这些作物适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此传入黔东北地区,促进了西南山区山地资源的开发。据统计,清顺治年间黔地耕地面积比明万历年间增加了16 000顷,黔地宣慰使每年进贡粮食高达三万石。据载铜仁地区当时的豆类已达二十种以上,高粱有五种之多。这些高产作物流入市场,成为酿酒的原料。高产作物还可以被加工成各种干粮以作备荒之用,或者加工成各种饲料。当然山区主要以砍伐森林来种植,乾隆年间贵州森林植被遭到严重破坏,到嘉庆年间,老虎等大型动物也成罕见。贵州是喀斯特地貌普遍发育的地区,山坡土层薄,地表土本来就容易大量流失。

——摘编自李锦伟《明清时期高产作物的引进对西南山区的影响——以黔东北地区为例》

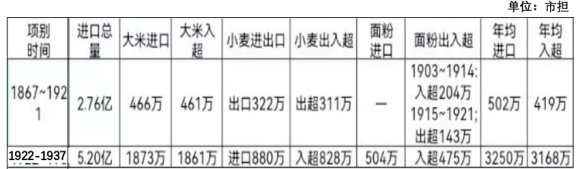

材料二 1867~ 1937年中国大米、小麦、面粉分类进出口状况

——摘编自徐畅《近代中国粮食进口中的阶段和影响》

材料三 改革开放以来,我国高度关注粮食安全问题,促进了粮食生产的快速发展。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地促开发,保持农村土地承包关系的长期稳定。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,“种子工程”“畜禽水产良种工程”等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。

——摘编自尹成杰《粮安天下——全球粮食危机与中国粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期我国引进高产作物的背景,并说明对黔东北地区带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1867~1937年中国粮食进口呈现这一状况的主要原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明新时期中国应对粮食安全的重要经验。(4 分)

材料一 “自由人”(freeman)则是自治城市早期市民的正式称呼。大量农奴逃往城市。一年零一天,是逃亡农奴进城后获取人身自由的时间标识。经济的发展需要工商业者努力提高自身素质,城市是现代大学教育的发源地。工商业活动也加深了对世俗生活和今生幸福的理解。

——摘编自齐爽《英国城市化发展研究》

材料二 在哥伦布发现新大陆后,中南美洲成为全世界的蔗糖生产中心。起先是在西班牙殖民地牙买加等岛屿,然后转移到葡萄牙人的殖民地巴西。17世纪后,欧洲人在加勒比海地区大量建立种植园,成千上万的非洲黑奴被贩运到此。也是从这个时候开始,蔗糖成为真正意义上的世界商品,在美洲生产、在欧洲销售。18世纪之后,在英国,糖已经从一种奢侈品和稀有品变成一种日用品和必需品。

——摘编自(日本)北川稔《一粒砂糖里的世界史》等

材料三 明清时期广东各府县都有种植甘蔗,尤以珠江流域的番禺、东莞、增城种植最多,“蔗田几与禾田等”。增城人陈忍庵,“往来于蔗畦稻田垄之间,躬树艺,自旦至暮不少休,收田圃之入以裕”。广东的“香、糖、……诸货,北走球豫章、吴浙,西北走长沙、汉口;其黠者走澳门,至于红毛(指在东南亚的荷兰殖民者)、日本、琉球、暹罗斛(今泰国)、吕宋”。

——摘编自陈学文《论明清时期粤闽台的蔗糖业》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中世纪英国城市复兴的影响。

(2)根据材料二及所学知识,分析17、18世纪中南美洲甘蔗种植业的特点及其影响。

(3)有学者认为,17、18世纪广东与中南美洲的蔗糖市场有着本质的不同。结合材料二、三及所学知识予以说明。