材料一 在19世纪20年代开始进入工业化时期,美国工业化发展需要劳动力和技术、资金的支持。这段时期来自欧洲的移民补充了工业化发展所需的劳动力,尤其是在19世纪50年代,美国西部的“淘金热”,吸引一大批移民前去淘金。华人也趁这个时机大批移民到美国,不但为美国创造了财富,而且在开发美国西部加州地区做出巨大贡献。美国内战爆发后,大量青壮年应征入伍,以及内战造成外来移民数量的下降,导致美国的工矿部门劳动力的短缺。

——摘编自朱维维《美国移民政策的演变及其动因》

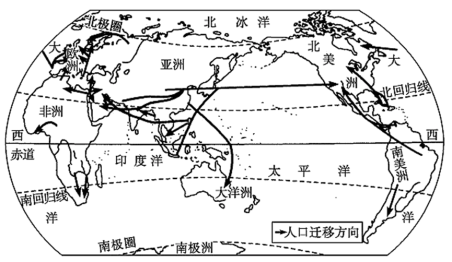

材料二 从20世纪60年代起,国际人口主要由亚非拉发展中地区向欧美、大洋洲发达地区迁移。据统计,1960年共有325万人从发展中地区向发达地区移居,1974年已激增至947.5万。以美国为例,20世纪60年代前的移民,82%来自欧洲,20世纪90年代后以拉丁美洲和亚洲为主。在全球经济一体化过程中,新移民潮促进了国际劳动力市场的显现,各国劳动力在某种程度上正在被组织到一个统一的世界劳动力市场中,因此某国劳动力一旦出现短缺,很快便会吸引大批劳动力进入。随着新的国际分工的出现,不同的劳动力满足着不同的市场需求,由此构建了多样性的移民主体。

——摘编自解韬《经济全球化与国际人口迁移》

材料三 中华人民共和国成立后,大批的军人就地复员。大规模的建设开始后,很多农民就到城市做了工人。当时北方建了很多大规模的棉纺厂,很多农民、女工就进了城做了工人,还有很多人支援东北重工业,所以也有大批的流动。……北京成为首都以后,文化名人、服务业都到北京去了。

1978-1988年,我国国家招工的农民为1110万,而在各类乡镇企业就业的农民达到9000多万人。小城镇成为当时农村劳动力向城市迁移的最主要目的地。以广东省为例,1982-1987年,镇吸纳了乡—城迁移人口的41%,城市吸纳了33%,县城则吸纳了26%。1990年后,呈现出农村人口向大中城市流动和内地人口向沿海地区流动的趋势。

——摘编自殷江滨、李郇《中国人口流动与城市化进程的回顾与展望》

(1)根据材料一和材料二并结合所学知识,分析19世纪移民美国的特点与20世纪60年代以后国际人口迁移特点的差异及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,阐述中华人民共和国成立以来人口流动的变化。

相似题推荐

材料一 中国是一个传统的农业大国,历朝历代都采取政策增加人口。《周礼》记载:“媒氏掌万民之判…令男三十而娶,女二十而嫁。”春秋时期,越国规定女子十七之前须出嫁,男子二十之前须娶妻,同时对生育的家庭给予奖励。战国时期,国家会派出医生照顾临产妇女,还为多胞胎户提供帮助。宋代政府下令“乡村五等、坊郭七等以下贫乏之家、生男女不能养赡者,每人支免役宽剩钱四千”。宋代立养子法,准许无后嗣的民户领养孤儿,在各地创设专门收养弃婴的慈幼局或婴儿局,并设立举子仓资助贫困之家养子。宋初规定“县吏能招增户口者,县即升等,乃加其奉”“县令考课以户口增减为黜陟”,明清时期延续了这一规定。

——摘编自倪玉平《中国古代的人口增加政策》

材料二 20世纪30年代,南京国民政府并没有明确的人口政策。1941年,国民政府社会部邀请国内专家学者成立“人口政策研究委员会”从事人口政策纲领之研究。1945年5月,人口政策研究委员会经过近四年艰苦努力起草的《人口政策纲领草案》以《民族保育政策纲领案》之名终获通过。“保育有两种意义:一求生育率的提高,二求死亡率的减少。”保育之更重大的任务,不但是要求民族体质健全,并且要求心智理性发展,以期中华民族,千年万世,续存于世界。该纲领提出奖助稠密区域之人口移植稀疏或边远地区,并且通过边区开发促进边民之繁殖。纲领还规定“鼓励健全夫妻之生育,指导适当的节孕,维护孕妇产妇之安全,以期优良子女之增加”。

——摘编自俞莲实《民国时期城市生育节制运动的研究一:北京、上海、南京为重点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代增加人口的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪40年代国民政府确立人口政策的原因,并指出国民政府人口政策的特点。

材料一:明隆庆元年开放海禁,私人贸易发展,移居东南亚的闽粤商人日渐增多。清初,明朝遗民与一些抗清势力又掀起了移民东南亚的高潮。清朝统一全国后,严禁海外移民活动,但民间走私偷渡者却普遍存在。鸦片战争前,移居海外的华人就已有150万人之多。

鸦片战争后,大规模的海外移民高潮终于形成。当时东南亚各地与北美地区急需大量劳工,西方列强便通过“契约劳工”方式从闽粤一带输出300万华工。这些劳工被辗转运往北美、西印度群岛、东南亚和澳大利亚的矿山、铁路和种植园。后来,国民政府颁布保护华工的法律,“苦力贸易”逐渐式微,开始进入自由移民时期。据统计,近代移民海外人数飙升,仅1922年至1939年间出洋移民就超过500万人。

——据葛剑雄主编《中国移民史》等

材料二:改革开放后,从中国大陆和香港、澳门、台湾出去的新华侨华人接近1000万人,西欧和北美成为新华侨华人主要分布的地区,约占新华侨华人总数的50%。改革开放以后出去的海外移民,除了留学移民外,又出现了劳工移民、留学移民、技术移民、投资移民婚姻移民和明星移民等多种方式。新移民改变了主要从事传统的手工业和服务业等谋生方式,从业方式也逐渐从传统的中餐餐饮业和中国商品的贸易批发向房地产和国际贸易等行业多元化发展。

——据庄国士《全球化时代中国海外移民的新特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清至近代中国海外移民的趋势,并分析近代大规模移民高潮形成的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括我国与近代相比,改革开放后我国海外移民呈现的新特点,并分析其对中国与世界的影响。

材料一 传统农具的定型和配套过程基本是在宋代完成的。宋代,人们已懂得“土壤气脉,其类不一,美恶不同,治之个有宜也”。淳化年间“凡州县旷土,许民请佃为永业”,大大促进了土地开垦。宋神宗元丰年间粮食总产量为85313954880斤,以一亿人计,人均粮食就达到约853斤(谷)/年。在宋代,“主户之于客户,皆齐民乎”。客户有条件也可以“徙乡易主”。宋神宗年间,已是“二纪以来,不闻街鼓之声了"。到南宋时在旧城外兴起了“沿江数万家,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽”的南市。杂货工匠,以至杂作人夫,道士僧人,罗立会聚,候人请唤。竹木作料,亦有铺席,砖瓦泥匠,随手即就。

——摘编自徐红《宋代经济型流动人口探析》

材料二 农村移民殖边这种古老的迁移方式在19世纪末20世纪初开始了大规模的运用,而农村向城市的移民主要发生在工业化程度较高的沿海、沿江及铁路沿线地区。“1910年代都市人口增加是与那个时期中民族工业扩大相对应的"。东南沿海农村人口的海外流动是与华北人口的关外流动遥相呼应的又一迁移巨流,华人农村人口流向海外分布广泛,西欧、美洲、东亚各处,而以南洋最多。借助于近代化交通工具,迁移的速度和频率大大加快,如关外移民在20世纪后的骤增与该时期交通事业的发展有重大关系。自北洋军阀时期以来,战争加深了对农村经济的破坏,军阀加速了对农村的盘夺。在国家政权现代化进程加快使相当部分乡绅退出乡村领导地位,流向城市另觅出路。再加上连年自然灾害使得农村更加荒芜与凄惨,因而出现更多的流民、游民。

——摘编自徐德莉《近代化视角下的中国农村人口流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代经济型流动人口大量增加的原因,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末至民国时期中国农村人口流动的特点。

材料一 明初社会安定,遭受战祸破坏的生产力得到恢复,全国人口开始迅速增加。明代中期以后,土地兼并之风日盛。明洪武二十六年(1393年),福建耕地面积为146259顷,至明万历六年(1578年),朝廷统计的耕地数量不但没有增加,反而减少至134226顷。闽南人不得不向外迁移,但福建北部多穷山恶水,移民的空间不大。因此,“贩洋取利”便成了闽南人“下南洋”的重要推动力。……促使闽商集团发展壮大的另一个重要原因是欧洲殖民者东来所带来的商机。

——摘编自庞卫东《“下南洋”与“走西口”——闽商与晋商比较研究》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明闽商“下南洋”的原因及其影响。

材料二 自20世纪八十年代以来,一向“安土重迁”的中国农民却连绵不断地爆发出大规模外出寻找就业机会的“民工潮”现象。沿海地区率先实施了外向型的经济发展战略,“三来一补”等劳动密集型出口加工工业及服务业的迅速崛起,成为吸引中、西部地区农村富余劳动力流入的主要因素。国家对农村劳动力流动管理政策经历了从最初限制流动到允许流动,从控制盲目流动到规范流动和实施有序化流动,直至实行城乡统筹就业,推动城乡劳动力市场逐步一体化。“民工潮”同大包干一样是中国农民的伟大创造,是继土地改革和家庭承包责任制之后农民的又一次解放,“民工潮”的实践证明其对社会的贡献是历史性的。

——摘编自栾敬东《“民工潮”的成因及社会经济影响深层探析》

(2)依据材料二并结合所学知识,说明“民工潮”出现的原因及其影响。

材料一 二战后,日本、韩国、菲律宾和中国台湾等国家和地区相继被纳入美国阵营,与美国联系日益紧密,其技术人才迁移美国的趋势也迅速加快。70年代末期以后,随着中国等国家改革开放的开始,几乎所有亚洲国家都不同程度地参与到全球化的大潮中,相应的,亚洲流向美国的技术人才也与日俱增。1949~1979年间,中国向美技术移民现象并不常见,但自1980之后迅速增多。到2000年,中国、印度和菲律宾成为向美国输送科技人才数量最多的三个国家。

——摘编自梁茂信《全球化视野下亚洲科技人才移民美国的历史透视》

材料二 1990年代开始,中共中央提出“支持留学,鼓励回国,来去自由”的方针。教育部先后设立了多项基金和奖励计划,先后资助或支持了两万多名优秀留学人员回国。教育部与西部地区建立实质性合作机制,先后组织归国留学生赴西部从事学术、科研与创业活动,取得很好的经济效益与社会效益。中国政府大力投资和鼓励高新技术的发展,百度、阿里巴巴和腾讯等一大批中国企业迅速崛起,吸引了越来越多的海外华人精英回国发展。至2018年,我国留学回国人数达51.94万人,创历史新高。

——摘编自吴瑞君、陈程《我国海外科技人才回流趋势及引才政策创新研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战后亚洲向美国技术移民的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析1990年代以来,中国海外科技人才回流的主要特点及其作用。