材料一 明朝政府对与其进行朝贡贸易的国家采取“厚往而薄来”的态度,会回赠其相当于贡品价值好几倍甚至数十倍的礼物,以物质利益吸引外国使者继续来明朝朝贡,以彰显明王朝的国威浩大。随着朝贡的国家越来越多,明政府财政不堪重负,于是,明政府又对贡使入朝的时间、地点、贡品数量等进行了限制,一度还实施“勘合”制度,即凡外国贡舶入境,必须持有明朝廷颁发的“勘合”凭证,方可进入指定港口进行朝贡贸易。同时,明政府还对不同国家实行不同的贡期,关系较好的琉球王国两年一贡,关系一般的安南、占城、高丽等国则三年一贡,而对日本却是十年一贡。

——摘编自蔡天新、黄花《明代的朝贡制度特征与海上贸易发展》

材料二 明太祖即位后,遣使诏谕各国来朝,并于洪武三年(1370年)在宁波、泉州、广州设市舶司,规定宁波通日本,泉州通琉球,而占城、暹罗西洋诸国的贸易往来则统一由广州市舶司管理,此为朝贡贸易体制初建。明武宗正德四年(1509年),朝廷放宽了对私人海外贸易的限制,对番货实行“抽分”制度,对暹罗、满刺加等国的来华货物,俱按十分之三抽;允许向私人海商征税,意味着朝贡已不再成为贸易活动的唯一渠道。隆庆元年(1567年)开放海禁后,私人海外贸易逐渐兴盛,与明朝维系朝贡关系的,也仅有安南、朝鲜等少数国家。在海外贸易政策发生重大变革的背景下,明政府对海外贸易管理机构及税收形式进行了一系列改革,开始与国际市场接轨。

——摘编自吴昊《朝贡与海禁:明代海外贸易政策述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝朝贡贸易的特征。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明朝朝贡贸易的发展趋势并分析其影响。

相似题推荐

材料一:东南亚沿线是汉代海上丝绸之路上的重要路段,在其沿海及一些岛屿上发现大量与当时海上交通及贸易有关的考古遗存,其中就有不少来自中国汉朝的文物。 目前,在东南亚的越南、泰国、印度尼西亚、柬埔寨等地共20余处遗址出土了汉朝文物,这些汉朝文物的出土,再现了汉代中国人和汉文化沿海上丝绸之路走出国门、迈向世界的历史图景,是研究汉代海上丝绸之路及中外交流不可或缺的珍贵资料。西汉时的海上丝绸之路主要是环绕中南半岛,即“大陆东南亚”航行,并沟通印度的。到了东汉,其走向变得复杂起来,在原来的基础上增加了通向东南亚岛屿地区的一些线路。

——摘编自中国新闻网《专古专家解读:汉代中国人和汉文化如何沿海上丝路走向世界》

材料二:明朝永乐年间,海内升平日久,国运昌隆,明帝国成为当时亚洲乃至世界强国。明成祖更倾心于追溯历代盛世中帝王的治绩,向往在海外树立威望。于是明成祖决定,令庞大的中国船队驶出国门,活跃在东南亚、南亚乃至阿拉伯和非洲东岸的广大海域,向世界显示中国作为航海大国的强大实力。下西洋前期,郑和使团的活动范围在东南亚各国之间,主要解决中国在东南亚和南亚所面临的一系列问题,树立起中国在东南亚和南亚各国中的威信,为“重振已坠之国威”而进行广泛的外交活动。后期航海的主要任务是向南亚以西继续航行,到达波斯湾以及更远地方,通过开辟新的航路,让从来没到达过中国的海外远国,“宾服”中国。在后期航海中,郑和船队经过南洋群岛,横渡印度洋,取道波斯湾,穿越红海,沿东非之滨南下,最远到达赤道以南的非洲东部沿岸诸国及马达加斯加岛一带。

——摘编自武斌《郑和下西洋》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代海上丝绸之路的发展状况。(2)根据材料二并结合所学知识,指出郑和下西洋的条件。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代海上丝路发展产生的影响。

材料一

材料二 19世纪60年代后,随着中国近代新式商业和国家资本主义、民间资本主义工业的产生和发展,以及商品交换和商业经营范围的日益扩大,对资金的要求更加迫切,对信用的利用也越来越广泛,促成了兴办实业的洋务派和工商业者对近代银行创设的共同希冀和实际努力。他们在创办企业的过程中逐渐感到单是生产企业难与洋商争利,同时在与西方的长期接触中看到“西人聚举国之财为通商惠工之本,综其枢纽,皆在银行”的长处。与此相呼应,资产阶级改良派代表人物也大声疾呼“银行之盛衰隐关国本”,在社会上引起了巨大反响。……随着甲午战后国际国内形势的发展,设立银行的时机成熟了。

——摘编自周涛《清末民初中国银行业中的近代化因素》

材料三 邓小平在1992年的南方谈话中进一步强调:计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针……

——据《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》等整理

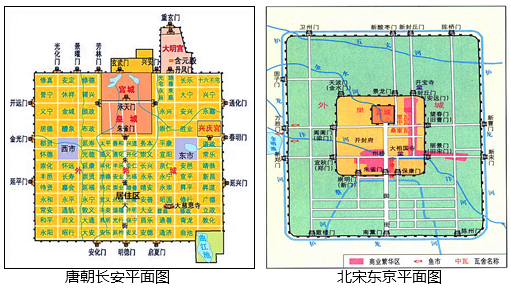

(1)根据材料一,指出与唐朝长安相比,北宋东京城市格局的变化;结合所学,从经济角度指出发生该变化的原因。

(2)根据所学,写出中国人自办的第一家银行的相关信息(包含时间、创办人物、地点、名称);根据材料二并结合所学,指出自办银行的作用。

(3)阅读材料三,结合所学,概述南方谈话的意义并指出中共十四大明确提出的经济体制改革目标。

材料一 中国是世界茶叶原产地,茶叶外销有据可查的最早史料可追溯到南北朝时期。民国出版的《茶叶产销》一书提到:“五世纪后期,土耳其人至蒙古边境,以物易茶,首肇其端。”其后日本、朝鲜、南洋等周边国家虽从中国进口茶叶,但数量还很有限。16世纪中国茶传入西方,亚洲市场变得微不足道,美洲、大洋洲、非洲市场均由荷兰、英国转口输入茶叶。输入茶叶的国家,17世纪主要有葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、俄国等国,18世纪输入茶叶的国家则增加了法国、普鲁士、丹麦、瑞典、美国、匈牙利、意大利等。19世纪英国独霸茶叶外销市场。茶叶初入欧洲市场被人视为稀罕的舶来品,“茶价异常昂贵”,18世纪上半叶1磅茶要17先令半,18世纪50年代仅8先令。1790年茶价为每磅3先令7便士,1810年减为2先令。清代前茶叶出口以江南茶和绿茶为主,清代以后外销茶产区包括苏、浙、赣、皖、粤、闽、滇、湘、鄂九省。最先出口的是武夷红茶,旋绿茶压倒红茶,18世纪后半期起出口又以红茶为主,至此奠定了我国外销茶区及茶类的基本框架。

——摘编自陶德臣《简论中国古代茶叶对外贸易的特点》

材料二 自古以来中国茶叶生产都是分散的小规模农户生产经营管理模式,地处偏远山区且交通不便,再加上茶叶作为副业不受重视,采摘之后的烘焙和包装环节也很落后。而对于印度来说,采用大茶园生产经营模式,实行的是公司化规模经营管理。随着英、美茶叶传统市场的衰退,英国在1886年之后开始大量减少从中国输入茶叶而转向茶叶贸易迅速发展的印度,并将中国茶叶市场的控制权交由俄国商人接管,俄国先后超过美、英在中国茶叶输出中的比重成为中国茶叶输出的主要市场。近代以来中国国家主权丧失,在此情况下各地政府针对茶叶在国内异地流动及管理要求缴纳各种苛捐杂税,结果导致茶农和各级茶商不堪重负,茶叶对外贸易逐渐萎缩。党的十八大以来,借助“一带一路”倡议的历史性机遇,依托大企业、大品牌的综合实力,把中国传统的饮茶习俗标准化、规模化和品牌化,从出口茶叶原材料向出口茶叶新时尚、新生活模式转变。依托“公司+农户”的模式,中国茶叶产业既可以精准扶贫,更能提升中国人的生活水平和生活品位。

——摘编自李玉梅《中国茶叶对外贸易动态比较优势研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶叶对外贸易的特点,并说明其繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代中国茶叶对外贸易的主要变化。