材料一 研究表明,如果人口结构合理,劳动力数量就充足,社会也就处于人力资源运转良好的状况;相反,如果劳动适龄人口数量减少,那么老龄人口数就相对地增加,人力资源不平衡时,经济发展就会受到阻碍,养老、就业等社会问题也更加复杂,如何在不同经济时期采取合适科学政策导向成为关键性问题。

—摘编自[意]马西莫·利维·巴奇《世界人口简史》

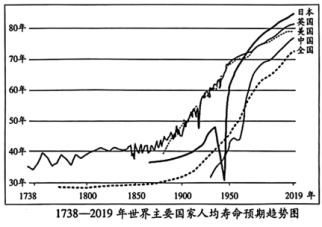

材料二

(1)根据材料一,概括作者的主要观点。

(2)根据材料二并结合所学知识,从材料中选择一个角度进行阐述。(要求:史论结合,叙述完整,逻辑严密,表述成文)

相似题推荐

材料一 纵观我国两千余年粮食生产的发展历史,不难发现,粮食生产始终囿于小生产的手工劳动水平,发展速度相当缓慢。但也必须承认,由于历代农民的辛勤劳动,在小生产手工劳动范围内,随着生产经验的积累,农民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数,提高亩产量,形成了一条独特的中国粮食生产发展的道路。

——摘编自郭松义等《略论我国封建时代的粮食生产》

材料二 近代中国是世界粮食进口大国。1871年-1873年,中国进口大米41.6万公担(1公担=100公斤),到1909年-1911年,进口大米猛增至373.2公担,增加约8倍。上海是主要粮食进口地区。上海开埠后,粮食需求量不断上升,大米进口量由1913年的0.012万公担上升到1922年的98.08万公担。面粉进口则由1864年的0.63万公担增至1900年16.91万公担。其次,广州开埠后也成为主要的粮食进口口岸,自1912年至1918年,广东每年平均进口大米、面粉等各类粮食8亿斤。福州、厦门被迫开放为通商口岸,外国米源源不断以低价向福建倾销。

——据汪德平《近代中国粮食国际贸易研究》

材料三 新中国成立后,政府带领人民自力更生,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995年与1949年相比,粮食总产量增长了3倍多。目前,中国粮食总产量位居世界第一,人均380公斤左右,达到世界平均水平。人均肉类产量41公斤、水产品21公斤、禽蛋14公斤、水果35公斤、蔬菜198公斤,均超过世界平均水平。据联合国粮农组织统计,在20世纪八十年代世界增产的谷物中,中国占31%的份额。

——据国务院新闻办《中国的粮食问题》(1996年)

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食生产发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国成为世界粮食进口大国的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立后我国发展粮食生产的特点。

材料一 臣所居建宁府崇安县开耀乡有社仓一所,系昨乾道四年乡民艰食,本府给到常平米六百石,委臣与本乡土居朝奉郎刘如愚同共赈贷。至冬收到元米,次年夏间,本府复令依旧贷与人户,冬间纳还。臣等申府措置,每石量收息米二斗,自后逐年依此敛散。至今十有四年,量支息米,造成仓廉三间收贮,已将元米六百石纳还本府,其见管三千一百石……系臣与本乡土居官及士人数人同共掌管,遇敛散时,即申府差县官一员监视出纳。以此之故,一乡四五十里之间,虽遇凶年,人不阙食。

——摘选自《晦庵先生朱文公集》

材料二 清代备荒仓储不仅在制度上较为充分地吸取了前代经验,其成效亦大大超过从前。在基本完成全国统一的17世纪末,清朝即以常平仓为主体,展开了大规模的仓储建设。在国家的大力推动下,从18世纪初到19世纪中叶的一百多年时间里,清朝始终维持着年均储量在3000多万石以上的备荒仓储系统。在很大程度上,这个系统保障了一个前现代农业国家对同时期世界上最为庞大人口的粮食供应,对于中国这个多民族国家的长期稳定具有不容低估的意义。

——摘选自朱浒《从一尊到多元:晚清社会救济机制的结构性演变及其意涵》

材料三 2013年以来,水稻、小麦、玉米三大谷物自给率保持在98%以上,我国粮食安全保障能力显著增强,自产粮食已成为安邦定国的“压舱石”。2012年开始实施“粮安工程”,粮食仓储物流设施现代化水平不断提高,2017年全国各类粮食企业标准仓房完好仓容61676.9万吨,与当年粮食产量基本相当。……当前我国粮食行业供需之间矛盾突出,粮食供需不匹配并非全是数量和品种等生产领域的问题,也有加工不精、品质不优、营销不活、品牌不响、物流不畅等流通领域的问题,一个重要原因就是缺乏柔性精准的现代化粮食流通体系,需要从“产购储加销”全链的角度加以解决。

——摘选自陈倬、单初《粮食供应链脆弱性研究》

(1)根据材料一、指出社仓的主要功能和组建的主要力量,分析政府在其中所起的作用,用一句话概括这种社仓运作的特点。(2)根据材料二并结合所学,分析清代能“始终维持着年均储量在3000多万石以上的备荒仓储系统”的原因,并指出其作用?

(3)根据材料三、概括我国粮食行业方面取得的巨大成就和存在的问题。综合材料一、二、三、概括指出历代政府在经济治理中表现出的一致性。

【推荐3】阅读材料,回答问题。

材料一 西瓜,原产于非洲干旱地区,唐五代时由西域传入中国。《农政全书》记载“西瓜,种出西域,故之名”,《本草纲目》也认为“按胡峤于回纥得瓜种,名曰西瓜,则西瓜自五代时始传中国,今南北皆有。”

——《略论古代丝绸之路中西动植物物种的交流》

材料二 材料三 古代中国的知识和学术,原本是为官府所垄断,是所谓王官之学。但是随着王权的衰落,王官不断流落到民间,成为“士”(特殊的知识阶层)的主要来源之一、因此出现了学术下移的趋势,这为私学的出现提供了重要的背景。与官学相比,私学可以使知识普及社会的每一个阶层,这就大大地扩展了受教育的范围,使知识以更快的速度向民间转移和传递,这成为士人的另外一个来源。私学和士人之间,实际上呈现着一种互动的关系。他们二者的结合,则是诸子学出现的直接土壤。

——摘编自袁行霈等《中华文明史·第一卷》

(1)根据材料一并结合所学知识试分析西瓜传入中国的历史条件和影响。

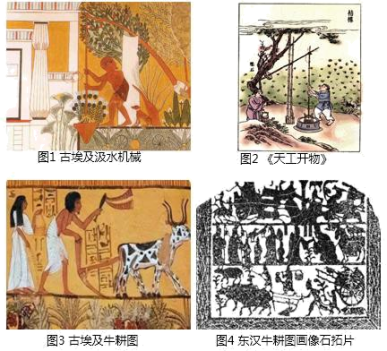

(2)根据材料二并结合所学,比较古代中埃农业的共同点,并列举上古时期两地主要农作物。

(3)根据材料三、概括私学和士人之间的“互动关系”。结合所学,指出“诸子学出现”所指代的思想局面及其在中华文化发展中的地位。

材料一 对于工业发展来说,有时候,方便地获得原材料的途径起着决定性的作用;有时候,到达市场的途径起着决定性作用。而交通既有利于工厂更方便地获得原材料,也有利于更方便地把产品运抵市场。……同样,工业革命对交通运输的发展提出了要求,交通要迅速变革才能适应日益增长的工业发展需求,工业革命的发展也为交通变革注入了技术动力。

——摘编自林国锦《1750-1830年英国交通变革及其影响初探》

材料二 美国城市交通发展简表

1888 | 年美国第一个城市电车系统在里士满营业。 |

19世纪最后10年 | 工业的扩张已成为城市发展的主要原因。没有交通运输网,像纽约、芝加哥这样的大都市是不可能发展的。 |

1895年 | 美国城市有轨电车达850条线路,里程超过1万英里。随后10年电车运输里程增加了2倍。电车使人们的生活半径从“步行城市”的2.5英里延伸到6英里以上。 |

1890-1910年 | 美国由每三个人当中有一个人生活在城市发展到每两个人中就有一个。 |

——摘编自卡恩斯等:《美国通史》(第12版),吴金平等译

(1)根据材料一并结合所学知识,简述工业革命和交通变革之间的关系。(2)根据材料二并结合所学知识,概括美国交通变革推动城市化进程的表现。

材料一通过反复试验,瓦特在1768年研制出蒸汽机样机,次年取得专利。此后瓦特不断改进蒸汽机,在20年中相继发明了能够实现圆周运动的齿轮传动装置、前后都由蒸汽推动做功的双冲程气缸、调节蒸汽机转速并能稳定输出动力的离心调速器,以及能够指示气缸压力的气压计,不断取得专利,完成了改良蒸汽机的全过程。瓦特改良的蒸汽机既安全又稳定,不仅运行成本低廉,还是一种广泛适用于各种制造业领域的“万能机”,除7在煤矿中抽水、运煤,还迅速被应用到冶金、面粉等行业,在英国全面建立起以大机器生产为标志的近代工业,使英国实现了工业革命。

——摘编自沈东方《公元18世纪的“黑科技”:蒸汽机诞生记》

材料二 19世纪末,以石油为燃料的内燃机被发明出来。此后不久,效率更高的柴油机和涡轮机先后问世。19世纪末20世纪初,随着内燃机的发明、应用和改进,汽车和飞机被制造出来并应用于生产和生活中。整个20世纪,人类严重依赖石油,使石油成为决定国际事务、影响世界历史变迁的主要因素之一。

——摘编自滕海键《人类开发利用能源的历史进程与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析瓦特能够成功改良蒸汽机的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述蒸汽机的改良与内燃机的发明对人类的相似影响。

材料一:近代工厂制兴起于18世纪70年代。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工厂,实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以 装一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二:在采掘、冶炼、纺织、建筑、运输、电气、煤气等传统产业部门劳作的产业工人,被称“蓝领”阶层。1973-1985年,美国的工业产量增加了近40%,而同期“蓝领”工人的人数却减少了大约500万。生产自动化的发展及知识密集型生产部门,催生了主要从事自动化作业管理的操纵按钮的“灰领”工人以及从事脑力劳动的“白领”工人。1980年,美国“白领”工人和“蓝领”工人的订比例是50:32。值得注意的是,银行出纳员、饭店旅馆的服务员、公共娱乐及卫生保健人员等不断增加,他们在整个就业人口中的比例,在美国,1950年就已经达到53.2%,1976年为65.7%。

——摘编自许平《当代西方国家社会分层变化分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点。

(2)根据材料二,指出美国工人结构的变化,并结合所学知识分析变化产生的原因。

材料一 英国工业革命前夕,它已经在西欧的制造生产领域里取得了统治地位。而英国的手工工场是18世纪欧洲最先进、最发达的资本主义企业,因此,英国在从工场手工业向机器大工业的过渡中率先迈开步伐,是不足为怪的。首先,英国高度发达的工场手工业,实现了生产过程中精细的劳动分工, 为机器的使用创造了条件。……其次在英国的手工工场里,集中了一批技术热练的工人和经验丰富的能工巧匠,……最后,英国工业革命前夕,手工工场的高级形式——集中的手工工场规模已经很大。

——王斯德主编《世界通史》

材料二 市场总是在扩大, 需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是, 蒸汽和机器引起了工业生产的革命。现代大工业代替了工场手工业;工业中的百万富翁,整批整批产业军的统领,现代资产者,代替了工业的中间等级。大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。

——引自马克思、恩格斯《共产党宣言》

材料三

| 第一次技术革命 | 从纽可门的单作用蒸汽机到瓦特的双作用蒸汽机的发明用了72年 |

| 从发明到应用: 蒸汽机为84年 | |

| 第二次技术革命 | 从法拉第的发电机模型开始, 到美国人交流电动机发明用了57年 |

| 从发明到应用: 电动机为65年; 无线电为35年; 雷达为15年 | |

| 第三次技术革命 | 代表性技术电子计算机1946年问世, 在30年时间内经历了5代; 运转速度增加30多万倍; 体积缩小到三分之一 |

| 从发明到应用:原子能利用为6年; 电子计算机为5年; 晶体管为4年; 激光器为1年 | |

| 科学知识增长率 | 20世纪50年代每年增长9.5%;60年代为10.6%; 80年代为12.5% |

——改编自吴于廑、齐世荣《世界史(现代史编,下卷)》

(1)根据材料一,结合所学,指出英国工业革命发生的技术条件。(2)根据材料二,结合所学,写出当时“代替了工场手工业”的新生产方式及新生产组织方式。并指出“世界市场”与“大工业”的辩证关系。

(3)根据材料三,概括第三次技术革命相对于第一、二次技术革命而言出现的新变化,并结合所学,分析第二次世界大战以来哪些因素推动了新技术革命的到来?

材料一 新技术的发明和应用大大提高了工业劳动生产率,1946年至1970年,资本主义世界工业生产增长了大约4倍。同时,海陆空立体交叉交通运输网络形成,加强了世界各地之间的经济联系。随着高科技的发展,出现了许多新兴产业部门,信息技术产业已被人们从第三产业中独立出来,作为第四产业。科技革命造成的新的技术水平,使一个企业、一个国家很少能单独全面开发新产品,因此必须进行产品零部件开发的国际合作。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——摘编自刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪以来科技革命对世界经济发展产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国科技政策的特点,并简析其历史意义。

材料二 战后科学技术的新发展

| 创新型国家 | 科学技术的新发展 |

| 美国 | 1945年,成功试爆原子弹。 1946年,第一台电子计算机诞生。 1952年,成功试爆氢弹。 1953年,美英生物学家提出DNA双螺旋结构。 1960年,世界上第一台激光器在美国诞生。 1969年,互联网正式诞生。 1969年,阿波罗计划成功,宇航员登月。 1981年,哥伦比亚航天飞机试飞成功 |

| 苏联 | 1949年,试爆原子弹成功。 1954年,建成了世界上第一座核电站。 1957年,第一艘核动力破冰船下水。 1957年,发射世界上第一颗人造地球卫星。 1961年,发射载人飞船,把宇航员加加林送入地球轨道 |

| 瑞士 | 1981年,美国IBN设在瑞士实验室的电子工程师发明了扫描隧道显微镜和原子力显微镜 |

| 英国 | 1996年,第一只克隆羊多利诞生 |

材料 20世纪末以来民族分离主义盛行,导致了世界各地暴力冲突的涌现和升级,严重危及一些国家、地区与国际社会的安宁与稳定。据统计,1992年以来的世界冲突中,种族和宗教冲突已占到世界冲突总数的50%以上。在民族分离主义运动过程中,由于存在着过分追求本民族利益的极端倾向,导致民族间的相互仇恨与敌对的加深。俄罗斯的车臣问题、前南斯拉夫地区的科索沃与波黑问题、斯里兰卡的泰米尔人问题、中东的库尔德问题以及塞浦路斯土希两族南北分离分治问题等等,都已经对国家安全、地区安全及全球安全构成威胁并对国际社会的稳定产生消极影响。

——摘编自丁诗传、葛汉文《对冷战后民族分离主义运动的几点思考》

(1)根据材料并结合所学知识,概括民族分离主义盛行的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括民族分离主义给当今世界造成的影响。

【推荐2】世界形势风云变幻,国际关系错综复杂。阅读下列材料:

材料一单极加多极世界对美国政策将产生下述影响:第一,美国人必须不再把当今世界看作单极世界,在处理国际问题时,美国至少需要得到某些大国的合作。美国单方面的制裁或干预只会招致灾难。第二,美国虽不可能建立一个单极世界,但可利用其超级大国地位,以有利于美国利益的方式处理国际问题,并寻求他国的合作。第三,与欧洲的关系是美国对外政策能否取得成功的关键。与欧洲保持良好合作是消除美国作为超级大国所患的孤独症的良药。

——亨廷顿《孤独的超级大国》

材料二在当前的国际政治中,大国确实是极为重要的力量,但是,在大国之外,还存在许多其他重要力量。例如,在某些特定的场合和问题上,发展中国家仍然可以团结起来发挥决定性的作用。世贸组织西雅图会议的夭折和美国多次企图在联合国通过谴责中国人权的决议遭到失败都说明了这一点。我认为,政治多极化应该把这些力量都考虑在内。政治多极化的真谛应是:世界是丰富、复杂和多样化的,世界上的事只能由各国人民共同来管,不能由一个超级大国搞一言堂。

——张毅君《全球化与多极化、单极化、美国化》

材料三

请回答:

(1)据材料一,指出亨廷顿的国际格局观,并概括这一格局对美国对外政策的影响。

(2)据材料一、二,并结合所学知识,指出亨廷顿与张毅君对国际格局认识的相同之处。

(3)指出材料三所反映的国际关系格局特征。据上述材料并结合所学知识,指出这一特征对世界历史发展产生的影响。

材料一 世界新秩序之所以不同于旧秩序,就是因为它不由超级大国主宰,而是有很多权力中心,每一个都独立活动。……美国仅仅是一个大国,还有可与美国匹敌的其他国家。

——原美国国务卿基辛格的一次谈话

材料二 美国前总统克林顿说:“毕竟我们是世界上唯一的超级大国,我们必须领导革命……建立一个按照美国价值标准建立的世界新秩序。”原美国国务卿克里斯托夫说:“‘冷战’的结束正在使美国的领导作用比以往任何时候都重要。”

材料三 可能是一个“冷战”结束了,另外两个“冷战”又已经开始,一个是针对整个南方、第三世界的,另一个是针对社会主义的。西方国家正在打一场没有硝烟的第三次世界大战……现在旧的格局在改变中,但是实际上并没有结束,新的格局还没有形成。和平与发展两个问题,和平问题没有得到解决,发展问题更加严重。冷战后的世界形势:总体上趋于缓和,和平与发展日益成为时代的主流。

——邓小平

(1)依据材料一、二并结合所学知识,你认为“很多权力中心”是指哪些力量?反映了当今世界国际政治格局怎样的特点和发展趋势?

(2)依据材料三并结合所学知识指出当前国际形势的突出特点。