材料一 上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一.吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺.松,太布市,消减大半".……从19世纪40年代开始,中国丝,茶的出口额迅速增长.茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包.由于丝,茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

(1)材料一反映了中国经济出现了什么新变化?这一变化对中国经济结构有何影响?

材料二

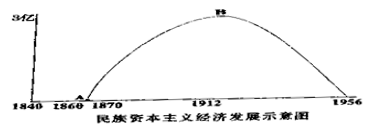

(2) 你从示意图A、B点中,分别能获得哪些信息? 请分析出现B点现象的原因。

材料三 1955年12月以后,上海郊区农村基本实现农业合作社,城市手工业合作社迅速发展,私立医院、学校先后改为公立;许多工商业者纷纷申请合营,对此,上海工商联主席盛丕华挥毫写下一首诗:“二千代表递申请,十万企业尽合营,街街巷巷飘红旗,家家户户贴双喜。”

(3)材料三反映出过渡时期中国社会经济结构发生了什么变化?

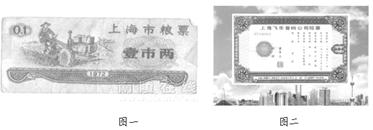

材料四 图一为上海市粮票(1955年发行至1993年停止流通)。图二为上海飞乐音响股份有限公司的股票,该公司创立于1984年11月18日,是新中国第一家股份制上市公司。

(4)由发行粮票到发行股票反映出中国的经济体制发生了怎样的改变?结合所学知识分析发生这一改变的原因。

相似题推荐

材料一 古先圣王之所以导其民者,先务于农。……民舍本而事末则不令,不令则不可守,不可以战。民舍本而末则其产约,其产约则轻迁徙,轻迁徙则国家有患,皆有远志,无有居心。民舍本而事末则好智,好智则多诈,多诈则巧法令,以是为非,以非为是。

——《吕氏春秋·上农》

材料二 1845年,福州官员奏称:洋货“充积于夏口”。洋布、洋棉“其质既美、其价复廉,民间之买洋布、洋棉者,十室而九。”因此,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉,不能出口。” “松太布市,销减大半,丝、茶出口日盛。”

材料三 1910年,张謇说,根据《海关贸易关册》统计,中国进口商品中以棉货为最多,最高时值银1.8亿两,其次是铁货,值银4600余万两。因此,中国“实业亦必有的,……何在?在棉铁,而棉尤宜先。”

张謇十分重视农业的改革,他向朝廷奏请开办农会时说:“臣窃上溯三代,旁考四洲,凡有国家者,立国之本不在兵也,立国之本不商也,在乎工与农,而农为尤要。盖农不生则工无所作,工不作则商无所鬻。”“天下之大本在农,今日之先务在商,不商则农无输产之功。”

现在世界以大企业立国,而中国以公司法、破产法不备,……故无公司法,则无以集厚资,而钜业为之不举,无破产法,则无以维信用,而私权于以重丧,此尤其显著者,加以自今而后,经济潮流横溢大地,中外合资经营之事,必日益增多。我无法律为之防,其危险将视无可得资为尤甚,故农林工商部第一计划即在立法。

——《实业之梦——张謇传》

回答问题:

(1)材料一体现了什么经济政策?根据材料一并结合所学知识分析这种政策对中国社会产生了什么影响。

(2)材料二反映了中国经济在近代出现了什么变化?结合所学知识,分析产生这种变化的原因。

(3)根据材料三概括张謇关于“实业救国”的主要主张。

材料一 近代中国在西方列强的入侵下,一方面不断坠入半殖民地深渊,另一方面,各界人士救亡图存,于是中国在充满沉沦与上升、发展与不发展的矛盾中由传统社会向近现代社会转型。这一转型的重要历史时期,社会变迁体现在方方面面,而中国又是一个传统农业大国,农村占据着广阔的区域,在自然经济逐步解体的背景之下,农村社会发生了重要变化,这种变化又深深的影响着中国社会的前进与发展。

——摘引自潘晨《试论近代中国自然经济解体与社会变迁》

材料二 面对列强的战争侵略,张謇1879年就认为:“中国大患不在外侮之纷乘,而在自强之无实。”中国要不受侵略,最根本的是要真正自强,要做实事,自强要落到实处。……甲午战争的结局是中国惨败,这使张謇深深遗憾;《马关条约》割地赔款,中国主权严重丧失,更使张謇深受刺激,外国资本大量涌入中国,中国人该怎么办?当时,“设厂自救”的呼声很高。办厂,与列强争利权,这是当时许多有识之士的共识。

——摘引自王敦琴《张謇“父教育而母实业”之内蕴及其当代意义》

(1)结合所学,概括材料一中“农村社会发生了重要变化”的表现,并分析“变化”的根源。

(2)根据材料二,结合所学,分析当时许多有识之士呼吁“设厂自救”的原因,并概括张謇“设厂自救”的举措。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一(明代)连江县的杨崇家庭,六世同居,男女老幼有70口人,饮食一道,财产共有。南平廖氏,五代同居,也同耕共食。大田县吴氏六世同居,男耕女织,不分彼此。福清县王荣也是六世同居,大小家人七百余口,不曾折箸争吵过,而且这个家庭一直发展到清代。

——摘自彭文宇《历史上闽台家庭与家族交往》

材料二中国的家族社会有着古老的风俗习惯、价值观念,并且强调家庭和宗族是社会的基本单位,但清末最后十年里,这一基础摇摇欲坠。儒家思想中诸如家庭忠义、孝道、贞节、三纲五常等观念已被西方思想中的个人主义、自由思想和男女平等观念代替。人们逐渐认识到,个人不仅是家庭的一员,更是社会、国家的一员,而且个人拥有即使是家庭中的长者也不能剥夺的权利。年轻一代的中国人开始宣布从家庭中独立出来,并把儒家教导的各种合理关系,斥之为过时的和封建的,家长的全能地位受到了挑战。

——摘自徐中约《中国近代史》

材料三1982~2005年南京家庭户规模的构成(%)

| 年份 | 1982年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 |

| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 一人户 | 11.85 | 8.46 | 12.12 | 14.13 |

| 二人户 | 12.43 | 14.27 | 23.51 | 28.67 |

| 三人户 | 20.67 | 33.5 | 39.58 | 37.57 |

| 四人户 | 23.22 | 24.1 | 14.31 | 11.11 |

| 五人及五人以上户 | 31.83 | 19.67 | 10.48 | 8.52 |

——江苏省统计局《改革开放以来南京市人口、家庭结构的变迁》

(1)根据材料一,概括中国古代大家庭的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清家庭发生的变化及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出当代家庭的发展特点及其折射的社会趋势。

材料一 自经此项制度(注:科举制)推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。渐渐门第衰落,整个政府转移到平民社会手里。……因考试乃一种公开竞选,公平无偏滥。寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一,有助于全国各地文化之融结。按年开科,不断新陈代谢。此一千年来,中国社会上再无固定之特殊阶级出现。

——摘编自钱穆《国史新论》

(1)根据材料一概括科举制的作用。结合所学阐释科举制在明清时期的发展。

材料二 1801年,英国还只有三分之一的人口住在各类城镇,到十九世纪中,城镇人口已达全国人口半数。在迅速成长起来的城市中,产生了一个以工资为生的工业无产阶级,与他们同时产生的是英国近代工业资产阶级。商业资产阶级也伴随着工业的发展而壮大起来,他们与工业资产阶级共同组成了“中间阶级”的核心和主力。到三十年代,英国整个社会已经明显地重新分裂组合为三大主要的对立力量:土地贵族、“中间阶级”和下层工资劳动者。作为“中间阶级”的工商业资产阶级是力量成长对快的集团,工商业形式的资本相对于土地资本的优越性已经日益显现。

——据潘润涵、张执中《工业革命与英国社会的近代化》

(2)据材料二概括英国社会阶层变化的表现。结合所学指出这种变化给英国政治进程带来的影响。

材料三 《当代中国社会流动》报告主编陆学艺教授认为:“当代中国经历了五次结构性的社会大流动:第一次是1949年至1956年中国社会阶级阶层关系的重塑,这种重塑实际上意味着原有阶级阶层关系和位序结构的彻底颠覆。……第四次是1978年至1991年社会分化与流动模式的转换,不仅原来的阶层发生了分化,新的阶层也开始出现。第五次是1992年以来新的社会阶层结构的初步成型,形成了一种由十个主要基于职业的社会阶层组成的新阶层结构,在该结构中,不同阶层所处的等级位序也初步被确立起来。”

(3)据材料三举出一例影响第一次社会大流动的历史事件。并结合所学简述这一事件如何重塑“社会阶级阶层关系”。分析后两次社会大流动反映了怎样的体制转轨和社会转型?

(4)综合以上材料并结合所学,谈谈你对“社会发展与社会阶层流动的关系”的认识。(要求:观点明确,史论结合。)

材料 有关苏(俄)联经济体制改革的部分思考题

| 1 | 假如你是1920年的苏俄农民,你会遇到怎样的生活状况? |

| 2 | 1921年前后苏(俄)联石油出口的情况及原因分析。 |

| 3 | 请从多角度分析漫画《斯大林工厂》的内涵。 |

| 4 | 玉米运动为何以失败告终? |

| 5 | 勃列日涅夫的经济体制改革对苏联产生了怎样的影响? |

| 6 | 比较国家资本主义与国家垄断资本主义两种模式。 |

参考上述材料,结合中国现代史知识,以社会主义建设道路的探索为视角,设计一组思考题。(要求:设计4个思考题;思考题之间具有内在联系和逻辑性;体现深度思考与创新性。)

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一建国初,粮食收购量增长速度赶不上销售量的增长速度。为满足轻工业对棉花及其他农业原料的需要,1953年,国家开始对粮食实行统购统销政策。政策实行初期,农民在完成统购任务以后,可以到自由市场上去销售。1956年,开始逐步建立和发展了国家领导下的自由市场。但是,在1957年国务院发布了相关规定,凡属国家规定计划收购的农产品,如粮食、油料、棉花不开放自由市场,全部由国家计划收购。统购统销政策的实行使国家能在粮食生产供应匮乏的情况下,以较稳定的价格收购粮食,以保证城市和工矿区人民的粮食供应,这对稳定当时的市场物价和安定社会秩序起过重要的作用。同时,国家通过这一政策,垄断粮食的收购,全面掌握了流通领域的主动权,起到了促进城乡社会主义改造的作用。

——摘编自陈廷煊《1953—1957年农村经济体制的变革和农业生产的发展》

材料二二战后,美国农产品剩余问题严重。肯尼迪认为,用粮食和其他经济援助来平息那些刚刚获得独立和备受欺压的第三世界国家的反美情绪,会起到军事手段所不能达到的作用。为此,美国政府推行“以粮食换和平”的对外粮食援助政策。首先,设立“以粮食换和平”主任职位,集中管理对外粮食援助计划。其次,增加授权额度,扩大援助粮食的使用范围,由“友好国家”(非共产党国家)的政府扩大至其私人贸易机构。第三,建立了由联合国大会和联合国粮农组织主管的多边粮食援助机构,美国成为其最大捐赠国。

——摘编自王慧英《“剩余品”时代美国的对外粮食援助政策》

(1)根据材料一,概括新中国初期粮食统购统销政策的特点。综合上述材料,指出中美解决粮食问题的共同目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价美国政府的对外粮食援助政策。

【推荐1】中共十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

指出:农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。阅读材料:

材料一:中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

| 年份 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 | 1956年 |

| 农业总产值 | 461 | 510 | 535 | 575 | 610 |

材料二:我国小麦产量超过美国跃居世界第二位了。我国小麦增产速度是古今中外历史上所没有的,更是资本主义国家所望尘莫及的。……美帝国主义者说我们人口多是“不堪重负的压力”,我们要用更多的事实告诉他们,人口多,生产粮食更多。只要我们需要,要生产多少就可以生产多少粮食出来。

——《人民日报》社论(1958年7月23日)

材料三:农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要的。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

请回答:

(1)据材料一分析1952~1956年新中国农业发展状况?这一状况的出现与当时在农村开展的什么运动有关?

(2)材料二中所反映的我国农业生产情况,你认为对吗?这种情况的出现与哪两次运动有关?这两次运动导致的后果如何?

(3)材料三中所述的“包产到户”政策最先在哪两个省份实行?为什么说“这种担心是不必要的”?

材料一 继荷兰之后,英国通过推行自由贸易,建立起全球市场,并逐步确立起自由市场经济模式。当这种模式的弊端引发社会危机的时候,美国在20世纪30年代,又加入了政府干预的手段。从此,看得见的手和看不见的手交相作用,改变了人们对传统的市场经济模式的认识。

——摘于电视记录片《大国崛起》语录

材料二 自中外通商以来,彼族动肆横逆,我民日受欺凌,凡有血气孰不欲结发厉戈,求与彼决一战哉?……彼之谋我噬膏血非噬皮毛,攻资财而不攻兵阵,方且以聘盟为阴谋,借和约为刀刃,迨至精华销竭,已成枯腊,则举之如发蒙耳。故兵之并吞,祸人易觉,商之掊克,敝国无形。我之商务一日不兴,则彼之贪谋亦一日不辍。纵令猛将如云,舟师林立,而彼族谈笑而来,鼓舞而去,称心餍欲,孰得而谁何之哉?吾故得以一言断之曰:习兵战,不如习商战。

---郑观应《商战》上,《盛世危言》卷3

材料三 社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识回答,英美两国对传统市场经济模式创新分别是什么?两国新的市场经济模式产生的历史背景分别是什么?

(2)材料表达了中国早期维新派什么强烈的愿望?在中国近现代史上,中国曾两次加入世界市场。简要回答中国两次加入世界市场的方式及其对中国社会产生的不同影响。

(3)依据材料三和所学知识,概括新中国成立后经济体制的两次深刻变化,结合所学分别指出促成变化的主要原因。

材料 中共十一届三中全会后,王震最先抡起改革“三板斧”。第一板斧瞄准军工体制:王震首先提出“财务包干”,即规定各部每年上交国家一定的利润,对有条件的企业实行“利润包干”,超过部分留给部门和企业用于更新改造民用产品。第二板斧是首创军品出口,提倡对外开放:他率先打破“我们不做军火商”的禁锢,扩大我国军品出口。他又重视引进国外先进技术,要求国防工业各部门加强同国外的科学技术和经济合作。第三板斧率先向沿海“经济特区”进军:1979年12月他亲自到深圳进行实地考察,后军工各部各大公司抽出精兵强将登陆深圳,使深圳特区迅速有了第一批国有大项目作为腾飞的基础。正因为如此,王震和这批军工人被誉为特区第一批“拓荒牛”。

——摘编自孙兴盛《改革开放之初的王震》

(1)根据材料,概括王震军工企业改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明王震军工企业改革的作用。