材料一 在中国近代历史上,孙中山率先喊出了“振兴中华”的口号,这一口号被称为“中华民族复兴的第一声”。 1911年,以孙中山为代表的革命党人发动了震惊世界的辛亥革命,推翻了腐朽、堕落的清朝政府,这是为实现民族独立、人民解放而进行的一次伟大而艰辛的探索。 可以说,武昌城头的一声枪响,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,也在中华民族伟大复兴的征程上树立了一座巍然屹立的里程碑!

——摘编自康沛竹、尚娜娜《辛亥革命:中华民族伟大复兴征程上的里程碑》

材料二 “总路线是照耀我们各项工作的灯塔。”——1953年过渡时期的总路线

“走合作化道路。”——1955年中共中央发布《关于整顿和巩固农业生产合作社的通知》

“工业学大庆。”——1964年2月5日,中共中央发出通知,号召全国其他部门学习大庆油田的经验,“工业学大庆”的口号从此在全国传播

“农业学大寨。”——1964年,全国农村兴起了“农业学大寨”运动

“解放思想,实事求是,团结一致向前看。”——1978年12月13日邓小平在中央工作会议闭幕会上发表的讲话

“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”——20世纪80年代初,中央在农业改革中提出此口号,使农民获得生产和分配的自主权

“让一部分人先富起来。”——邓小平1986年8月在天津视察过程中提出“我的一贯主张是,让一部分人、一部分地区先富起来,大原则是共同富裕”。

“发展才是硬道理。”(1992)“科学技术是第一生产力。”(1992)

——摘编自《新中国不同时期的标语口号》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出辛亥革命是“中华民族伟大复兴征程上的里程碑”的内涵。(2)依据材料二,确立一个主题,并结合所学知识进行简要阐述。 (要求:主题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

相似题推荐

材料一 民主的发展和民主制度的建立是多种因素共同作用的,而不仅是一两个因素单独作用的结果。英国民主政治发展中的各种因素,是相互联系和相互影响的--历史与现实,经济与社会,政治与文化等各种因素之间存在着复杂和密切的互相关系。而英国的民主制度之所以能够在十九世纪建立起来,就是因为这些因素总的作用是有利于民主政治的。

-- 摘编自李济时《英国民主制度建立的方式与条件研究》

材料二 与以往的一切暴力革命不同,辛亥革命从一开始就把革命的目的指向摧毁以皇权为代表的封建专制制度,然后按照三民主义的框架重构国家体制。辛亥革命胜利后,在同盟会的带动和影响下,不同的阶级或阶层纷纷创立政党。政党政治的出现直接与封建专制主义相对立,在很大程度上唤醒了国民的民主意识,激发了国民的参政积极性。由辛亥革命开启的中国政党政治格局,在客观.上不仅改变了传统的国家组织结构,而且对后来制约封建专制政治的蔓延,推动中国政治民主化进程发挥了历史性作用。

--摘编自关凤利《辛亥革命对中国政治民主化的历史贡献及其失败教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪英国民主制度建立的条件。

(2)根据材料二,指出辛亥革命对近代中国政治民主化的历史贡献。

(3)根据材料一二并结合所学知识,说明近代中英民主政治发展的不同特点。

材料一 阿克顿说:“妥协是政治的灵魂,如果不是其全部的话。”达尔也说:“民主依赖妥协。”

材料二 美国宪法是美国建国初期多元利益集团谈判和妥协的结果,宪法所创立的也是一个利益谈判和妥协的政治机制。在美国两百多年的历史上,不同的利益集团因应对不断变化的历史环境,利用依宪法衍生的宪政机制,就各自的利益和联邦的“公共”利益的定义和定位,相互进行一种连续不停的谈判和妥协……宪法的生命力不断得到更新,表现出一种“超稳定性”,成为一部“活着的宪法”。

——王希《原则与妥协》

材料三 传统的主流历史叙事否认这场“大妥协”具有任何积极意义,认为它恰恰体现了革命的不彻底性:大批旧官僚和立宪派“投机”革命,“篡夺”了革命果实;“大妥协”中优待清朝逊帝的做法,也为民国时的君主复辟埋下了伏笔。但近年以来,已有一些研究论文试图对这场“大妥协”作出不同的评价。如喻大华……指出,对袁世凯的妥协是孙中山的战略和策略。一个维系了两千多年的封建君主专制,要废于一旦,必须具备多种条件,绝非单凭武力能够解决,《清室优待条件》并非由袁世凯一方炮制,而是由南方首先提出,南北双方经过协商达成一致意见。

——章永乐《论清王朝与中华民国的“大妥协”》

请回答:

(1)据材料一与所学知识回答,英国在光荣革命后又是怎样用“妥协”的方式推进政治民主化进程的?

(2)据材料二分析美国宪法能成为一部“活着的宪法”的依据。结合所学知识回答,美国宪法制定中“多元利益的妥协”在国家结构形式上体现了哪两大原则?

(3)据材料三并结合所学知识,对于中华民国“大妥协”的不同评价,你持哪种观点并说明理由。

(4)综合上述材料,谈谈你对民主政治与妥协的认识。

容闳,中国近代著名的教育家、外交家和社会活动家。生在一个动荡的时代,一生为这个时代奔走。

| 时间 | 事迹 |

| 1828年 | 容闳出生于广东省香山县。 |

| 1854年 | 容闳从耶鲁大学毕业,成为该校乃至美国第一个中国毕业生。他认为要“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境。” |

| 1860年 | 容闳前往“天京”,对洪仁玕提出七条建议:设立武备学校,海军学校,实业学校,颁定各级学校教育制度等。但当时天国政权已风雨飘摇,他大失所望,落魄离开。 |

| 1863年 | 容闳到安庆拜见曾国藩: “予所注意之机器厂,非专为制造枪炮者,乃能造成制枪炮之各种机械者也。”曾国藩委任他赴美国购买机器筹办机器制造厂,之后又受命协助管理江南制造局。 |

| 1872年 | 容闳选拔并陪同120名幼童出洋。数十年后,这些留学生成长为转型中国的中坚力量。 |

| 1898年 | 历经甲午战败的容闳认识到“以故人人心中,咸谓东西判若天渊,而于中国根本上的变革,不容稍缓。”他开始积极参与支持康有为和梁启超组织的各种学会活动。变法失败后,容闳流亡香港。 |

| 1908年 | 容闳加入革命党阵营,帮助孙中山筹集起义军费,后提出“红龙——中国计划”以支持革命党人的革命斗争。 |

| 1911年 | 移居美国的容闳听闻武昌起义爆发消息后,致电革命党领导人要警惕袁世凯等人,内部要团结避免纷争,希望他们能建立一个民主独立的新政府。 |

| 1912年 | 容闳客死异乡。他的代表作《西学东渐记》成为近代中国西学东渐和中美交流历史的经典文本。 |

——以上内容摘编自文明国编《容闳自述》和刘忠国、黄晓东《容闳传》

(1)依据上表,列举容闳一生见证了哪些重要历史事件?(2)依据上表,容闳对中国早期现代化的贡献有( )(双选)

| A.建立海军学校 | B.创办官办军事工业 | C.派遣留学生 | D.参与武昌起义 |

(3)1911年容闳提出的建议是否实现?依据上表,结合所学说明理由。

(4)综合上表并结合所学,从时代与个人的视角,谈谈对容闳一生的认识。

【推荐1】美国的发展状况引发世人关注。

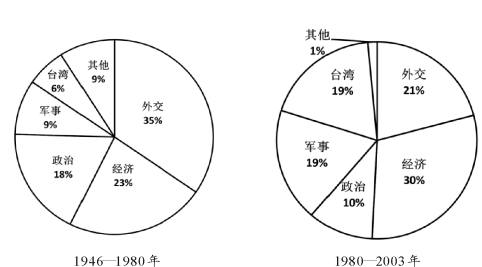

兰德公司是美国的一个智库,它先以研究军事尖端科学技术和重大军事战略而著称于世,继而又扩展到内外政策各方面,逐渐发展成为一个研究政治、军事、经济、科技、社会等各方面的综合性思想库。下面是兰德公司不同时代研究中国的出版物结构图。

——摘编自中华人民共和国国史网《美国当代中国研究》

(3)依据材料概括兰德公司关于中国研究的特点,结合所学历史知识分析形成这些特点的原因。

| 1952年~1978年 | 1978年~1995年 | 1995年~1999年 | |

| GDP | 6.1% | 9.9% | 8.3% |

| 农业 | 2.1% | 5.1% | 3.7% |

| 工业 | 11.5% | 12% | 10.3% |

| 服务业 | 5.5% | 11.8% | 8.2% |

| 劳动生产率 | 3.5% | 7.1% | 7.3% |

——摘编自《建国以来经济发展记录》

运用材料和正确方法,绘制中国GDP和各产业附加值及劳动生产率年平均增长率的折线图,并对三个时间段的数据变化分别加以说明。

材料一 明清时期,随着商品经济特别是商品性农业的发展和人身依附关系的松弛,包租制租佃关系取得了支配地位。包租制租佃关系的基本特征是地租数额固定,主佃双方“恪守丰歉两无加减”的约定,佃户相对较为自由,佃户甚至逐渐获得了永久耕佃即永佃的权利。他们还要求获得拥有转让所佃耕土地的权利,形成了事实上的“一田二主”甚至“一田多主”现象。

材料二 2011年中国正式启动土地确权全国试点。土地确权是指对土地所有权、使用权和其他项权利的确定。确权过程中严格遵循相关法律法规和政策性文件,充分考虑历史背景等原则。土地确权可以有效化解土地纠纷,提高农民获得的征地补偿数额,加速农村土地流转,形成规模经营,提高农村生产力,进而缩小城乡经济发展差距。到2018年底,除少数边疆民族地区以外,我国将在全国范围内完成土地确权工作。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期租佃制的新发展,并简要评价;

(2)根据材料二并结合所学知识,指出土地确权的特点,并分析其影响;

材料一 凡将立国,制度不可不察也,……夫民之从事死制(注:肯为国家拼死效力)也,以上之设荣名、置赏罚之明也,不用辩说私门而功立矣。故民之喜农而乐战也,见上之尊农战之士,而下辩说技艺之民,而贱游学之人也。

——《商君书·壹言第八》

材料二 既天下义理制度皆从孔子,天下执经释菜(注:以菜蔬设祭,为立学堂或入学之礼)俎豆(注:礼器,引申为祭祀、崇奉)莘莘皆不归往嬴政、杨广,而归往大成之殿、阙里之堂,共尊孔子。

——康有为《孔子改制考》

孔子和儒家思想是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像”……对于不合时宜的旧道德,“虽毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

——李大钊

材料三 从农村经济发展的进程来看,不同时期的产权制度都要适应农业生产的实际水平,否则将会导致生产经营方式与社会生产力的矛盾,最终阻碍农村经济的发展。

——李淑妍《中国农村土地流转制度的历史演进及启示》

(1)商鞅变法的哪些措施体现了材料一的思想?

(2)指出材料二中两人对孔子及儒学的态度,简述你对这两种态度的认识。

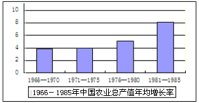

(3)运用李淑妍的观点结合所学知识,说明图中农业总产值增长率最高和最低点出现的原因。

【推荐3】棉花是重要的经济作物,它一定程度上反映了社会经济的发展状况。

阅读材料,回答问题。

材料一

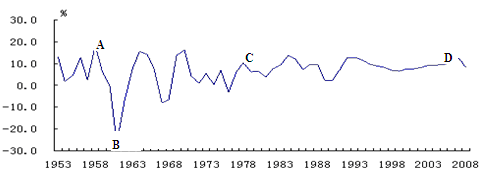

1953-2008年国内生产总值增速(《新中国成立60周年经济社会发展成就回顾系列报告之一》)

材料二

建国初期,我国城镇化水平很低,城镇人口占总人口的比重为10.6%。由于传统的计划经济体制和严格的户籍制度的藩篱,城乡之间生产要素不能自由流动,工农业产品不能平等交易,城乡之间处于严格的分割状态。随着国家对工业投入的增加,城镇人口比重缓慢上升,1978年达到17.9%。在改革开放的新时期,工业化、市场化和国际化进程的加快使城镇化进入加速发展时期,2008年城镇人口占总人口的比重上升到45.7%。

到2011年末,我国大陆城镇人口69079万人,占总人口比重达到51.27%,首次超过农村人口。(注:该数据来自国家统计局公告)新农村建设稳步推进。城乡经济社会发展一体化的新格局正在逐步形成。

——摘编自《新中国成立60周年经济社会发展成就回顾系列报告之一》

材料三

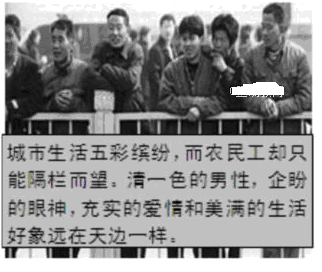

“民工”:一个过渡性边缘群体(图)

请回答:

(1)根据材料一指出该时期中国经济发展的基本态势,分析说明图中A到B、C到D期间发展状况出现的主要政策性因素。

(2)根据材料二概括新中国城镇化的特点。

(3)随着工业化和城市化的发展,农民从乡村走向城市,从农业流向二、三产业成为一种普遍现象。请结合材料二,为缓解图中“民工”困境建言献策。

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料一苏联在“一五”期间,大量聘用外国专家和技工,1932年,在苏联的外国专家已达到20000人,仅重工业部门就有6800人,其中美国工程师达1700名,其他则是来自悠、奥、英等国。从中央某些部门到工厂、车间甚至班组,都有他们的身影,连苏联国家设计局都是在外外国专家帮助下组建的,同时,苏联的工业部门与许多世界著名公司如美国福特、通用电器等进行了比较成功的技术合作,外国专家和技工为苏联经济的发展作出了重献

材料二新中国成立初期,中国政府大量聘请外国专家和顾问。据统计,1949-1960年,来华工作的专家总计超过20000人,其中苏联专家就占89%。苏联的技术专家主染集中于基础工业部门,如重工业部、燃料工业部等系统。此外,还有大量的设计专家,负责全国性的规划、配置和设计工作。在军事领域,海军、空军、地兵等技术兵种,苏联军事专家和顾问总数也在万人以上。同时,外国的顾问还遍及中共中央和政府所有部门,向新中国传投其管理经验1957年后,来华的外国专家逐渐减少。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出苏联引进专家人才的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要说明中国在引进专家方面与苏联的不同之处,并对中国这一举措予以简要评价。

材料一 英国是率先发生工业革命的国家,也是世界上第一个工业化国家,它开创了通过自由竞争和自由贸易、以市场机制自发推进工业发展的市场化内生发展模式,走出了一条通过纺织业走向全面机械化、工业化的道路……。在其工业化过程中,英国先后制定了一系列有关保护财产和合同的法律,如《人身保护法》《货物买卖法》等,建立起保护消费者的商品检验制度和价格控制制度,制定保护投资者的《取缔证券投机法》,建立起保护劳动者的评定工资制度、工厂法和济贫法。与英国的“圈地运动”有异曲同工之妙的是,美国依靠让农民广占耕地,以不断提高农业劳动生产率来为工业化积累资本。在两次工业革命期间,美国农业的全面机械化推动了美国农业的迅速发展,这既为工业提供了市场,也促使农产品加工业一度成为美国的第一大制造业,而农业剩余劳动力大量转移到工业部门,又为美国工业化提供了源源不断的人力资源。经过两次工业革命,美国日渐成为以重工业为主导的工业化强国……当然,英美等发达资本主义国家的工业化也一度产生了社会及生态环境等突出问题,为世界工业化留下了沉重的历史教训。

——摘编自周宇《论欧美发达国家在工业化道路上的经验教训及其借鉴意义》

材料二 1949年6月,毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出:“严重的经济建设任务摆在我们面前。……帝国主义者算定我们办不好经济,他们站在一旁看,等待我们的失败。……苏联……在列宁和斯大林领导之下,他们不但会革命,也会建设。他们已经建设起来了一个伟大的光辉灿烂的社会主义国家。苏联共产党就是我们最好的先生,我们必须向他们学习。”直到1957年2月,尽管苏联的社会主义建设暴露出了一些缺点和错误,毛泽东在讲到正确处理人民内部矛盾问题时仍然强调向苏联学习。他说:“为了使我国变为工业国,我们必须认真学习苏联的先进经验。苏联建设社会主义已经有四十年了,它的经验对于我们是十分宝贵的。”新中国成立初期,中国人民选择的苏联模式的工业化道路,在短时期内对新中国国民经济的快速发展产生了积极作用,但从长远来看也给中国经济社会带来了一些消极影响。

——摘编自公茂虹《向苏联学习工业化建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英美工业化的主要特点,并指出其历史教训。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析新中国成立初期工业化选择向苏联而非英美学习的历史背景,并谈谈你对我国工业化发展的认识。

材料一 从1900到1929年,电力工业由一个不那么重要的部门,上升为美国第二个最重要的经济部门。电力生产从六十亿千瓦小时提高到一千一百七十亿千瓦小时;提资额增至近一百二十亿美元;总收入近二十亿美元。三十年代增长较慢,但在1940年,电力生产已近一千八百亿千瓦小时;投资额一百五十五亿美元;总收入近三十亿美元。1912年,只有百分之十六的美国家庭使用电力,到1940年,使用电力的家庭已近百分之七十九。而且,涡轮发电机、电动机、电器以及电气装置的制造,几乎一夜之间就成为头等重要的工业。1919至1929年是该工业发展最快的时期,其产值由九亿九千七百九十六万八千美元增至二十三亿零九十一万六千美元。1939年该工业产值为十七亿三千万美元。

——摘编自阿瑟·林克《1900年以来的美国史》

材料二 为适应工业发展特别是新工业地区建设的需要,必须努力的发展电力工业,建设新的电站和改建原有的电站。第一个五年计划期间,将以建设火力电站为主,同时利用已有的资源条件,进行水利电站的建设工作,并大力地进行水力资源的勘测工作,为今后积极地开展水电建设准备工作。五年内,电力工业限额以上的建设单位共107个,其中电站92个,输电工程和相应的变电工程15个。在92个电站中,属于苏联帮助设计的有24个。五年内,对长江及其主要支流和拉萨地区的水力资源的利用,将进行必要的准备工作。一九五七年全国发电总量将达到159亿度,比一九五二年增长119%。其中:中央国营占87.72%,公用事业和居民用电增长79%。电站的建设和电力网的形成,将在主要的经济区域内初步地奠定动力基地,逐步地使各该地区的工业得到安全的、廉价的、充分的电力供应,为今后国家经济建设的进一步发展准备动力条件。

——据中共中央文献研究室《建国以来重要文献选编》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国电力工业发展的状况及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析新中国“一五”计划期间电力工业的特点及其意义。